图5-4新媒介使用的首要动机通过分析受访者使用新媒介的首要动机,我们发现打发时间动机、放松动机和社交动机占据前三位。和使用传统媒介的首要动机分布比例相比,新媒介使用的首要动机分布比例没有较大变化。与传统媒介使用一般动机前三位相比,新媒介使用一般动机的前三位没有变化,再次证实了受众的媒介使用动机受媒介形态的影响较小。......

2023-11-03

1.媒介用来做什么?获取信息、建立社交和娱乐

2.什么是受众最看重的媒介特质?真实性、安全、专业

3.什么会影响媒介选择?社会联系、时间价值、他人认同

4.什么会“阻碍”媒介选择?情境适切

5.三线城市是全民媒介认知差异的分水岭

6.代际的差异在媒介认知上显著存在

7.八小时之内与八小时之外的媒介差异

除了基本社会因素的影响,还有哪些内在因素会影响受众选择媒介?

受众如何理解媒介,媒介认知(media cognition)如何影响不同群体的不同媒介偏好,并在不同的情境下选择一个媒介,是这一部分考察的主要内容。

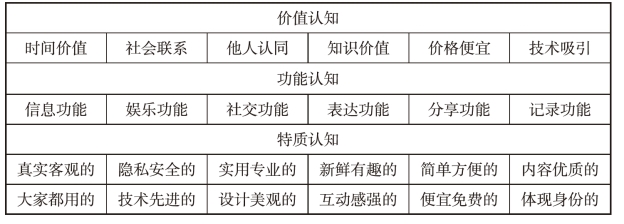

关于媒介认知,我们在调查中将其分为不同的维度:价值认知—功能认知—特质认知。其中的诸多要素之间互相关联并共同作用。(www.chuimin.cn)

关于媒介的“价值认知”,“什么是值得的”的观念是难以简单测量的一个部分,我们尽力在已有的媒介选择标准研究中寻找一定的理论框架。施罗德曾在2015年的研究中,提出新闻媒介选择价值(worthwhileness)的七个标准[1],他认为这是受众逻辑上选择媒介的基本价值维度,包括:1.时间价值(time spent);2.社会联系(public connection);3.规范压力(normative pressure);4.参与潜质(participatory potential);5.价格(price);6.技术吸引(technological APPeal);7.情景适切(situational fit)。这七项指标被认为是新闻媒介选择的基本选择依据。

在本次调查中,我们引用这七项价值标准。需要说明的是,在实际调查中依据全民被访者的基本理解力,我们修改了部分学术指向的措辞:第一,“规范压力”,具体指向周围人群的态度对使用者造成的压力,在问卷中指向更为通俗的变量表达“他人认同”;第二,“参与潜质”在施罗德关于新闻消费的详细解释中,指向用户通过获取和分享信息成为内容传播的活跃者,并获得“更有见识”的体验感,但在此次不仅仅针对新闻,而是更为宽泛的媒介调查而言,我们将这一指标结合更为广泛的指向修改为“获得知识并应用于生活中”,指向“知识价值”;指标7“情景适切”是一个较为复杂且有延伸必要的指标,因此在问卷中有单独设立问题进行综合测量。

关于媒介功能认知和特质的认知,并没有已有的理论框架,根据调查前期的资料和访谈,课题组设定现有的、符合大众理解层面的基本功能和特质组成问卷调查中的选项,来观察其分类、聚合与对媒介使用情况的影响。具体到尚未大众化的功能或特质的探索,有待后期研究在此基础上发掘和开拓。于是得到如下的媒介选择行为中关于媒介认知偏向的一套指标体系:

表4-1 “媒介认知”指标体系

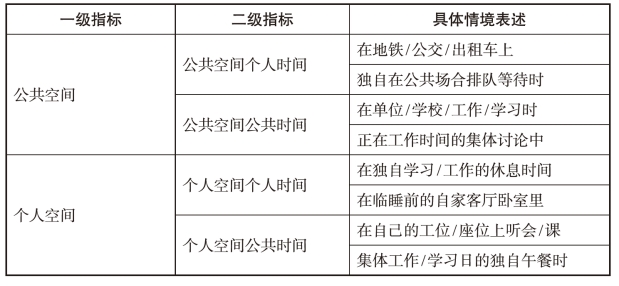

施罗德提出的第七个影响媒介选择的价值指标“情境适切”,是一个相对复杂的系统。这一价值指标与“利基时空”[2]的媒介消费理论有重合的部分,因此本次调查将二者相结合建立了一套测量情景适切的指标体系,以便测量,当媒介消费行为已经“随时随地”的当下,是否还有其他因素会影响个人的媒介选择。

表4-2 “情境适切”指标体系

有关中国居民的媒介使用图谱:全民媒介使用与媒介观调查报告的文章

图5-4新媒介使用的首要动机通过分析受访者使用新媒介的首要动机,我们发现打发时间动机、放松动机和社交动机占据前三位。和使用传统媒介的首要动机分布比例相比,新媒介使用的首要动机分布比例没有较大变化。与传统媒介使用一般动机前三位相比,新媒介使用一般动机的前三位没有变化,再次证实了受众的媒介使用动机受媒介形态的影响较小。......

2023-11-03

在价格吸引与他人认同方面相差不大,70后最重视价格,占比32.62%;00后则最重视他人认同,占比45.31%。90后和00后与其他年龄层相比,同样最为重视隐私安全;70后和70前的媒介特质认知相差不大。图4-21各年龄层对美观特质的选择比例“美观”特质在90后与00后群体中被显著重视,真实客观、实用专业等特质都与年龄增长成正比,“新鲜有趣”“互动感强”与年龄成反比。......

2023-11-03

在全民手机使用的情况下,不同的媒介渠道在不同的心理诉求过程中,仍然有一定的规律可循。图1-9不同诉求场景下的媒介使用行为此外,通过将最高频率除以其他频率,可以得到一个评估不同场景下媒介选择集中程度的数值。表1-4不同场景下媒介使用的集中程度续表......

2023-11-03

但对日常性的出行,出行方式的划分仍比较明确。因此,本次调查聚焦于居民日常生活中最主要的出行方式,从而更清晰地揭示居民在不同出行场景中的媒介使用图景。不同出行方式群体的媒介接触呈现以下特征。......

2023-11-03

本次调查根据第一财经新一线城市研究所发布的《2019城市商业魅力排行榜》,将调查者所在的城市分为一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、四线城市和五线城市。[1]在本次调查样本中,一线城市样本占13.2%,新一线城市样本占37%,二线城市样本占26.7%,三线城市样本占12.4%,四线城市样本占8.8%,五线城市样本占2.0%。图2-1不同城市级别的物理媒介使用频率......

2023-11-03

新媒体产品的接触率与使用频率排名高度重合,呈强正相关关系。图1-3新媒体产品维度的媒介接触率图1-4新媒体产品维度的使用率此外,由于手机APP使用的便利性和碎片化特性,准确统计人均单个APP的使用时长在问卷调查形式中有难度,对此我们进行了再计算:以2019年中国人均手机使用时长350分钟为基数,通过单个APP在所有APP中的使用频率占比,得出该APP在每个人的每日媒介接触中所占的基本时长。......

2023-11-03

图5-2传统媒介使用的次要动机位列受访者使用传统媒介次要动机的前三位依次是放松、社交和信息获取。其中,选择娱乐作为使用传统媒介的一般动机的受访者最多,占23%;19%的受访者选择了信息获取作为使用传统媒介的一般动机;14%的受访者使用传统媒介的一般动机为社交动机;此外,放松、陪伴、打发时间和购物作为使用传统媒介的一般动机分别为13%、11%、9%和8%,紧随选择社交动机的人群比例之后。......

2023-11-03

教育程度为初中的居民是小学及以下的居民新媒体使用的3.4倍,高中居民是8.8倍,大专及以上居民是26.7倍。图2-10不同教育程度的各类应用加权使用频率高教育程度居民消费类APP使用频率显著较高,中低教育程度居民短视频类和新闻类APP使用频率显著较高。不同受教育程度居民社交类、视频类、音乐类以及搜索类APP的使用频率差异不明显。......

2023-11-03

相关推荐