开封市地质环境风险评价的流程如图12-3所示。对于其他区域,参考相关资料,结合开封市地质环境问题现状,建立分级标准,并采用层次分析法确定权重,建立了开封市地质环境危险性评价指标体系。表12-1 地质环境危险性评价指标体系及其权重2.社会经济易损性评价指标体系社会经济易损性的评价结果反映了不同功能区发生地质环境问题时受到损失的程度。......

2023-11-03

(一)研究思路

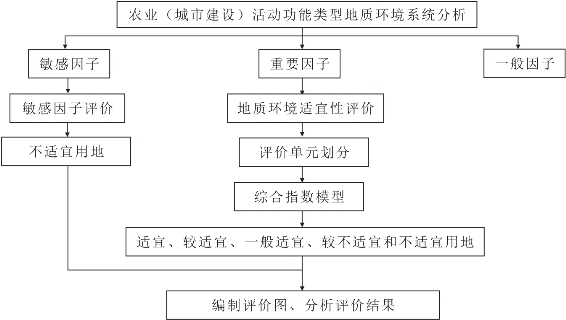

鉴于农业活动、城市建设和生态建设与保护3种地质环境功能类型的特点、属性和影响因素各异,对于前两种功能类型,采用敏感因子综合评价模型和综合指数模型相结合的方法进行地质环境适宜性评价与分区(图10-1);对于生态建设与保护功能类型,除包含自然保护区、森林公园等国家已划定且严禁开展工农业活动的区域外,地质灾害高发区、严重区也划入其中,不再单独对其进行地质环境适宜性评价,只在前两种功能类型地质环境适宜性评价结果的基础上,综合考虑得到生态建设与保护功能类型的分区范围。

图10-1 研究区地质环境适宜性评价思路图

(二)研究区评价指标体系构建

在实际工作中,要建立一个包含所有地质环境要素的模型来评价地质环境适宜性几乎是不可能的。首先某些因子其相应的参数常常很难取得;再者,由于所涉及的参数众多,它们之间往往是非线性关系,存在着复杂的协同作用。根据这种情况,在进行研究评价时要具体问题具体分析,尽可能找出所有主要影响因素,抛弃次要因素。郑州市农业活动与城市建设这两种功能类型因其属性、用途等方面的不同,在进行各自的适宜性评价时,评价因子的选取也有所不同。

综合考虑郑州市地质环境条件状况,结合农业活动功能类型和城市建设功能类型对地质环境条件的要求,选择如下敏感因子及重要因子作为评价指标,并对评价指标进行合理分级,确定评价标准。将研究区地质环境适宜性分为5个等级:适宜、较适宜、一般适宜、较不适宜和不适宜。

1.敏感因子

确定地质环境敏感因子有两种情况:第一种情况是当研究区中某种地质环境因子的质量对于人类活动来说完全不能够与之匹配和适应,致使人类活动在目前的科技水平和经济条件下无法进行或在经济方面需要投入巨大财力、物力;第二种情况是某种地质环境因子受人类活动的影响极为剧烈,这种环境因子的质量在人类活动干扰下很容易发生变异,超出其所能承受的容量,进而反作用于人类活动。

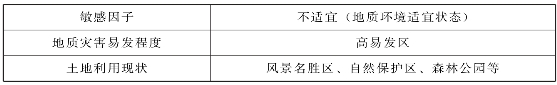

考虑到研究区农业活动、城市建设功能类型地质环境适宜性的要求及研究区的实际条件,选取地质灾害易发程度、土地利用现状作为敏感因子(表10-1)。区内发育的地质灾害,一般都属于突发性,且一旦发生,对农业生产和城市建设的破坏性是巨大的。风景名胜区、自然保护区等已有植被资源应保持现状,尽量避免被人类工农业生产活动影响和破坏。

表10-1 郑州市地质环境适宜性评价敏感因子及其评价标准

2.重要因子(农业活动功能类型)

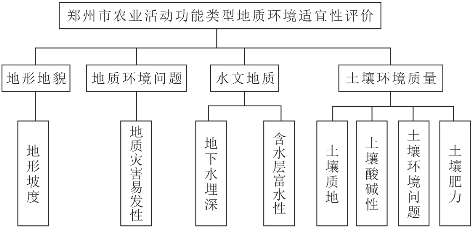

如上所述郑州市地质环境所含因素众多,为了更好的突出主要因子的作用,避免由于参与评价因子过多而造成评价结果失真或者过于平均化,因此在郑州市农业活动功能类型适宜性评价中选取了4个一级评价因子,每个一级评价因子下选取了1~4个二级评价因子,共选择8个二级评价因子(图10-2)。

图10-2 郑州市农业活动功能类型地质环境适宜性评价指标图

1)一级评价因子的选取

(1)地形地貌。

这是区内最基本最宏观的面貌特征,它通过控制土壤中水、热的分配以及地表环境中物质的迁移,进而对农作物的种植、生长产生一定程度的影响,总之与农业生产的关系非常紧密。从某种程度上来说,它直接决定了农业生产活动能否开展及开展的方式。

(2)地质环境问题。

地质环境问题是指由地质作用引发的,不利于人的生存、发展的现象和过程。按地质作用的类型和地质现象出现的时间先后,可以将其划分为原生地质环境问题和次生地质环境问题。原生地质环境问题是由自然作用直接引起的,如滑坡、崩塌、泥石流、荒漠化、水土流失等。次生地质环境问题是由人类活动或其他地质、非地质作用派生的,如地下水污染、次生盐渍化、人为活动引起的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等。所有这些对农业生产都起着严重的制约作用。

(3)水文地质条件。

水是农业生产中最重要的要素之一,受气候变化、降水不均等因素引起的地表水断流或人为活动导致的地表水源污染的影响,地下水在农业中扮演的角色愈加重要。而水文地质条件(包括地下水埋藏、分布、补给、径流条件以及水质水量状况)的好坏直接限制了农业活动的开展。

(4)土壤环境质量。

土壤是陆地表面具有肥力、能生长植物的疏松层,是人类赖以生存的物质基础和生产资料,也是农业生产活动的载体。土壤环境质量是表征一个地区从事农业生产活动综合能力的指标,指土壤环境的组成、结构、功能特性及其所处状态的综合体现与定性、定量的表述。它包括在自然环境因素影响下的自然过程、环境地球化学背景值、净化能力、自我调节功能与抗逆性能、土壤环境容量等相对稳定而仍在变化中的环境基本属性,以及在人类活动影响下的土壤环境污染和土壤生态状态的变化。

2)二级评价因子的选取

(1)地形坡度。

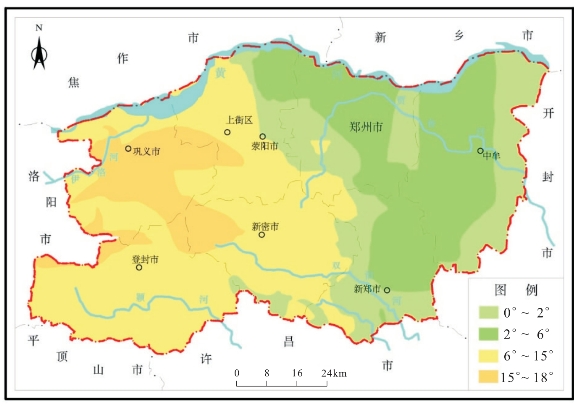

体现地表形态特征最重要的因素之一就是地形坡度,它是以倾斜角(°)或斜率(%)来衡量(地形坡度=两地间高差/两地间距离)的。坡度过陡一方面会增加农业活动困难程度,而且由于农作物绝大部分是一年生草本植物,根系短,一般只能从土壤中吸收养料和水分,因而需要有一定厚度的土层,而土层厚度与坡度缓陡有很密切的关系。过陡的坡度会造成养分和水分的流失,使土层变薄,在长期耕种的情况下进而造成水土流失、土壤沙化、荒漠化等次生土壤环境问题,影响作物生长。另一方面,地形坡度太小,也可能导致排水不畅,容易使土地盐渍化。研究区地形坡度发育状况如图10-3所示,总体为东部平缓,坡度一般在6°以下;中部、中西部丘陵地带坡度为6°~15°;而西部山区地带坡度为15°~18°。就坡度而言,山区除局部地形平缓区域可以适当开展农业活动,其他大部分地区只宜发展林业。

图10-3 研究区地形坡度示意图

(2)地质灾害易发性。

地质灾害是指以地质动力活动或地质环境异常变化为主要成因的自然灾害。研究区内发育的地质灾害主要为崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害,具有可预见性差、防治治理困难、破坏性大等特点,给农业生产造成极大的威胁。

(3)地下水埋深。

地下水埋深指地下水位与地面高程之差。农作物生长所利用的水分为包气带中的土壤水,而潜水面以下的地下水是土壤水主要的来源之一,它埋深的变化对农业活动用地的影响是巨大且难以修复的。地下水埋深过小,易造成土壤盐渍化;埋深过大,易造成土壤沙化、荒漠化,对农业生产都是不利的。

研究区地下水资源相对较丰富,抽取地下水灌溉农田是研究区内开展农业灌溉的主要方式。然而过量开采地下水,将引起地下水位下降,并最终导致地下水资源被抽干,因此对于农业生产来说,需要随时关注地下水埋深情况。

(4)含水层富水性。

含水层富水性是指含水层的出水能力,是用来衡量地下水开采时含水层出水量的标志。根据含水层中一定降深条件下的井、孔涌水量,含水层的富水性可划分为极强富水性[q>5L/(s·m)]、强富水性[1L/(s·m)<q≤5L/(s·m)]、中等富水性[0.1L/(s·m)<q≤1.0L/(s·m)]及弱富水性[q<0.1L/(s·m)]等几个等级。农作物生长离不开水,但是在连续干旱、可用地表水资源锐减的情况下,研究区所处区域地层富水程度的强弱就成为确保农业生产的关键。

(5)土壤质地。

土壤质地是反映土壤中各粒径大小的矿物颗粒组合状况的指标,在一定程度上决定着土壤通气、保肥保水及耕作的难易状况,是土壤物理性质之一。它是影响土壤结构性、通透性及一系列水分物理性质,土壤耕性及土壤养分状况的重要条件。

(6)土壤酸碱性。

土壤的酸碱度对土壤环境有很大的影响,主要表现在:①影响土壤层中进行的各项化学反应;②对土壤养分和有效性影响显著;③影响土壤中微生物的分布与活动。

(7)土壤环境问题。

土壤环境问题主要指在人类活动影响下产生的土壤环境质量向恶化方向发展演化,如污染与结构的破坏。研究区境内发育的土壤环境问题主要为水土流失、土壤沙化等。

水土流失又称土壤侵蚀,是从土地表层土壤流失总量的角度描述土地退化,而土壤侵蚀是从土地表层侵蚀率的角度描述土壤退化,是一种渐进性的地质灾害。它的成因一般分为自然因素和人为因素,前者是水土流失的物质基础,后者则诱发并加剧了水土流失的过程。自然因素包括地形、植被覆盖度、水文、降水、土壤结构等;人为因素主要是过度开垦、毁林毁草开荒、乱砍滥伐、矿山等工程建设以及不合理的耕作等。水土流失危害很大,破坏土地资源,影响作物产量,使土地生产力下降甚至丧失。

土壤沙化是人类强烈经济活动与脆弱生态环境相互影响、相互作用的产物。气候变化和人类活动是土壤沙化的两个重要影响因素,地下水埋藏深度和植物生长状况是土壤沙化的重要指示指标。同样,土壤沙化危害亦是巨大的,它使可利用土地面积减少,土地质量降低,作物产量减少。

考虑到若二级因子数量过多,会使土壤环境质量这个一级因子所包含的二级因子权重过分减小,因此拟将以上两个因子合并,用土壤环境问题作为土壤环境质量其中一个二级因子。首先因研究区内土壤沙化所收集到的资料未体现具体的沙化程度,所以在量化划分等级赋值时直接划为不适宜,得分为1分;而对于水土流失这个因子,水土流失模数越大,量化时得分越小。对这两个因子权重赋值时采用相同的权重,采用综合指数模型分析评价最终得到郑州市土壤环境问题发育程度分布图(图10-4)。

图10-4 研究区土壤环境问题发育程度分布图

(8)土壤肥力。

土壤肥力是土壤物理、化学以及生物学性质的综合体现,其影响因素包括养分、物理、化学、生物等4个方面,这里参与评价的土壤肥力因子主要是指养分因素方面,包括有机质含量、土壤全氮含量、土壤速效磷、钾含量等4个因子。同上,考虑到若二级因子数量过多,会使其权重过分减小,因此拟将以上4个因子合并,用土壤肥力作为土壤环境质量其中一个二级因子。含量越高,则量化时得分越高,并给4个因子赋以相同的权重,采用综合指数模型分析评价最终得到研究区土壤肥力分区图(图10-5)。

图10-5 研究区土壤肥力分区图

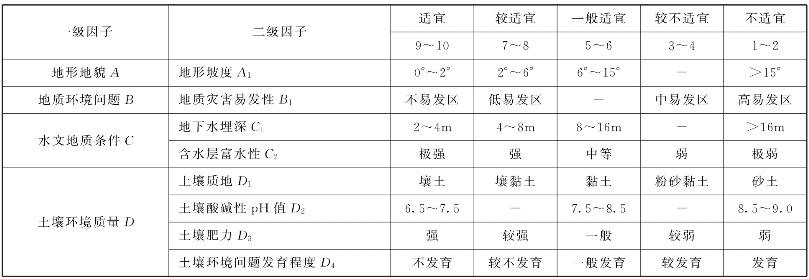

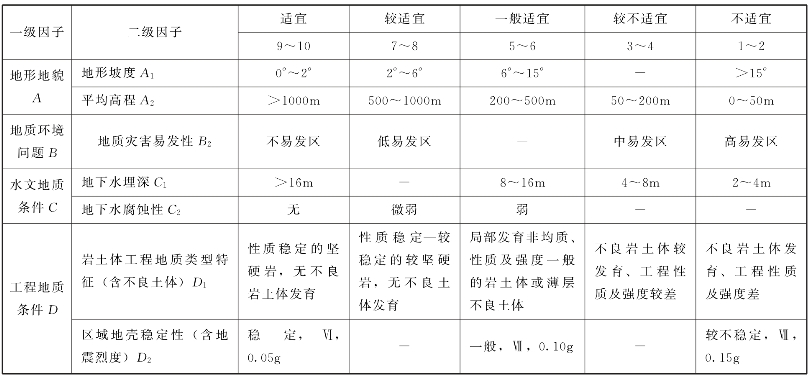

3)评价因子状态等级划分及划分标准

各个评价因子的量化分级,在量化过程中既考虑地质环境现状对农业活动功能类型的适宜性,又要考虑农业活动特点对地质环境的影响程度,根据地质环境特点,将农业活动功能类型地质环境适宜性评价的二级影响因子分为5级,各指标的量化分级标准见表10-2。

表10-2 研究区农业活动功能类型地质环境适宜性评价因子量化分级标准

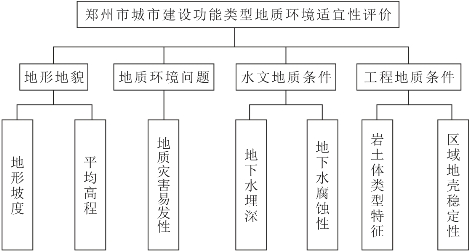

3.重要因子(城市建设功能类型)

研究区城市建设功能类型适宜性评价选取了4个一级因子,每个一级评价因子下选取了1~3个二级评价因子,共选取7个二级评价因子(图10-6)。

图10-6 研究区城市建设功能类型地质环境适宜性评价指标图

1)一级评价因子的选取

(1)地形地貌。

地形地貌很大程度上影响并决定着基础建设施工的质量好坏、土地利用的实用性以及城市建设规划发展的方向和布局。若地形地貌条件能够得到合理的利用,不仅直接影响着建筑物群体的合理布局、结构类型和规模以及施工条件等,还可以节约大量填挖方量,进而减少工程投资。

(2)工程地质条件。

工程地质条件是客观存在的地质因素,指工程建筑物所在地区地质环境各项因素的综合,其包含的内容很多,如地层的岩性及其工程地质性质、地质构造、地表地质作用等。它以一定的方式影响工程建筑物的安全稳定和正常存在,不仅在建设之初,由于工程地质条件欠佳而提高工程造价,还可以在建成之后以各种方式影响地质环境,从而造成地质环境自然演化规律的变异和破坏。

(3)水文地质条件。

它不仅对建设场地的岩土体承载力有明显的影响,还在基坑降排水方面对建设活动造成一定程度的影响。具体表现在岩土体中地下水的赋存、渗流、排泄等长期作用都对岩石软化有软化作用,从而降低其承载能力;土体方面如黏性土随着含水量的增加,其状态也会随之发生变化,使地基土体的承载能力锐减;此外,含有腐蚀性离子的地下水还会长期对钢筋、混凝土等建筑材料有强烈的腐蚀作用。

(4)地质环境问题。

地质灾害是研究区主要的地质环境问题,区内发育的地质灾害类型包括有滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷等,它们的发育程度以及危害性直接决定着建设活动的安全,一些地区可以采取一定的工程技术手段得以改善,有些则只能选择避让。

2)二级评价因子的选取

(1)地形坡度。

地形坡度不仅控制着工程实施的规划布局,还直接影响着工程活动的难易程度。一般情况下,地面坡度越陡,开展工程建设困难程度及危险性也越大,相应的工程量和建设费用也越大。

(2)平均高程。

平均高程决定了基础建设所必须考虑的面对洪水的风险性。其值越大,基础建设面对洪水抵抗风险的能力就越强,为抵御风险所投入的资金就越少。

(3)地质灾害易发性。

地质灾害易发性反映了一个地区在一定时间内因某种诱发因素作用(自然或人为因素)导致地质灾害发生的可能性大小。区内发育的地质灾害一般都属于突发性,往往是突然发生才使人猝不及防,并且能量集中,对基础建设和人民生命财产安全威胁是非常大的。所以,基础建设应尽量避开地质灾害发育集中的地区地段,并尽可能通过科学和适当的工程设计减轻或消除地质灾害造成的损失。

(4)地下水埋深。

建设活动与地下水水位埋藏深度关系十分密切,建筑等级越高,相应的对地下水埋深也要求越高。工程基础施工难度会随着地下水埋藏减小而越来越大,同时降排水的费用也会随之增加。更为重要的是,对于建设活动所能涉及到的地下水,其水位受季节性影响较大。地下埋深减小,土中的静水压力增大,有效应力减小,表现为土体承载力减小;地下水埋深增大,土体的自重应力加大,沉降量也随之加大。地下水埋深对建设活动的影响不仅表现在岩土体物理力学性质的变化方面,还会对基坑开挖和基础施工带来一定的困难。

(5)地下水腐蚀性。

地下水的矿化度、p H值及所含各种离子如 Cl-、

Cl-、 的含量多少对建筑物基础的持久承载来说都有很大影响,通常用地下水对钢筋混凝土的腐蚀性来进行评价。如果地下水对钢筋混凝土有较高的腐蚀性,将影响建筑物的安全,降低建筑的使用寿命。研究区地下水腐蚀性程度分布如图10-7所示。

的含量多少对建筑物基础的持久承载来说都有很大影响,通常用地下水对钢筋混凝土的腐蚀性来进行评价。如果地下水对钢筋混凝土有较高的腐蚀性,将影响建筑物的安全,降低建筑的使用寿命。研究区地下水腐蚀性程度分布如图10-7所示。

图10-7 研究区地下水腐蚀性分区图

(6)岩土体工程地质类型特征。(www.chuimin.cn)

岩土体是建筑物基础的承载体,它是土地工程利用中的最主要方面。不同类型的岩土体其力学特征也各异。例如坚硬完整的花岗岩、厚层石英砂岩,强度高、承载力大,遇水不软化、渗透性小、总体工程性质优良;相比较而言页岩、黏土岩遇水软弱易变,强度较低、承载力较小,总体工程性质不良。均质土体一般工程性质良好,对于外加荷载变形均匀,承载力相对较高;特殊性岩土如湿陷性黄土、淤泥质土等,遇水承受外加荷载时,变形不均匀且承载力较差,工程性质差,为基础工程建设中特别需要关注的问题。

(7)区域地壳稳定性。

区域稳定性是指工程建设地区,在内、外动力(以内动力为主)的综合作用下,现今地壳及其表层的相对稳定程度。对于具体基础建设而言,研究考虑区域稳定性在于探讨现今地壳的活动性及其对工程建筑和地质环境的作用和影响,从而使工程地基、场址或线路,在相对稳定地区,避开现今活动构造带,在活动构造地区(非稳定区)选择相对稳定的地块或地带。区域稳定性对于研究区基础建设最主要的内容还是地震活动和活断层的断裂活动。

3)评价因子状态等级划分及划分标准

各个评价因子的量化分级,在量化过程中既考虑地质环境现状对城市建设功能类型的适宜性,又要考虑建设活动对地质环境的影响程度,根据地质环境特点,将城市建设功能类型地质环境适宜性评价的二级影响因子分为5级,各指标的量化分级标准见表10-3。

表10-3 研究区城市建设功能类型地质环境适宜性评价因子量化分级标准

(三)确定评价指标权重

1.农业活动功能类型评价指标权重

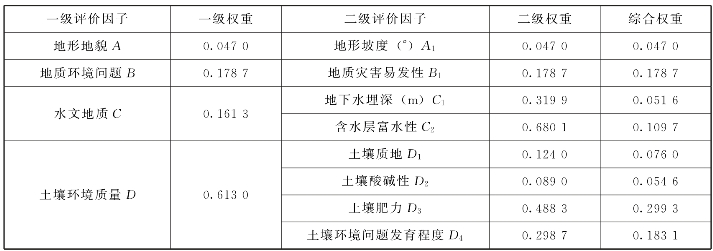

农业活动功能类型要求地势平坦,地下水埋深较浅,地层富水性好,地质灾害较少,土壤环境优良。根据上述功能要求,运用上述基于三角模糊数的层次分析法确定农业活动用地地质环境适宜性评价因子权重,分两级进行评价(表10-4)。

表10-4 农业活动功能类型地质环境适宜性评价因子及其权重

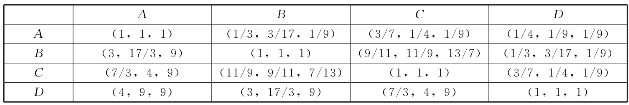

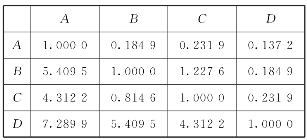

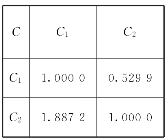

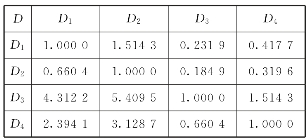

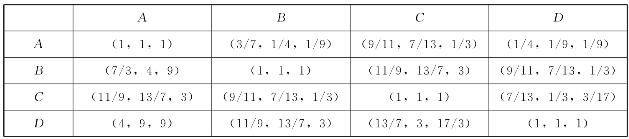

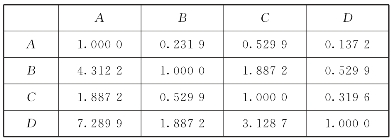

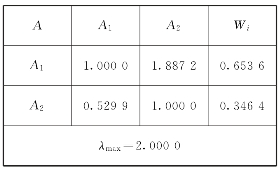

首先,建立农业活动用地三角模糊数判断矩阵(表10-5~表10-7)。

表10-5 一级评价因子模糊判断矩阵

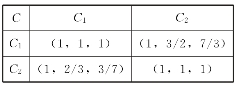

表10-6 C-C1~C2模糊判断矩阵

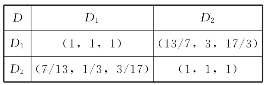

表10-7 D-D1~D4模糊判断矩阵

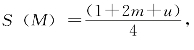

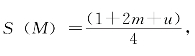

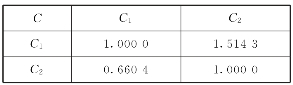

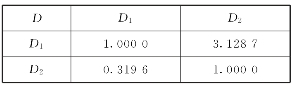

然后,求得三角模糊数M=(1,m,u)的均值面积 将三角模糊数判断矩阵转化为非模糊数判断矩阵(表10-8~表10-10)。

将三角模糊数判断矩阵转化为非模糊数判断矩阵(表10-8~表10-10)。

表10-8 一级评价因子非模糊判断矩阵

表10-9 C-C1~C2非模糊判断矩阵

表10-10 D-D1~D4非模糊判断矩阵

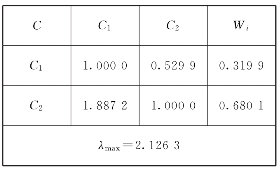

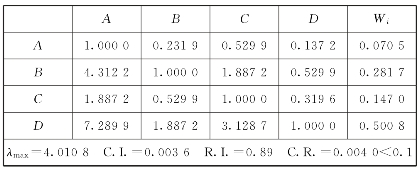

最后,将上述经过互反性调整,构建的互反矩阵,运用AHP法计算各评价因子的权重,并进行一致性检验(表10-11~表10-13)。

表10-11 一级评价因子判断矩阵及一致性检验

表10-12 C-C1~C2判断矩阵及一致性检验

表10-13 D-D1~D4判断矩阵及一致性检验

2.城市建设功能类型评价指标权重

城市建设功能类型要求场地较平坦,工程地质条件、水文地质条件较好,地质灾害不发育,区域稳定性好,适宜修建各类建筑。根据上述功能要求确定评价因子,分两级进行评价(表10-14)。

表10-14 城市建设功能类型地质环境适宜性评价因子及其权重

首先,建立城市建设用地三角模糊数判断矩阵(表10-15~表10-18)。

表10-15 一级评价因子模糊判断矩阵

表10-16 A-A1~A2模糊判断矩阵

表10-17 C-C1~C2模糊判断矩阵

表10-18 D-D1~D2模糊判断矩阵

然后,求得三角模糊数M=(1,m,u)的均值面积 将三角模糊数判断矩阵转化为非模糊数判断矩阵(表10-19~表10-22)。

将三角模糊数判断矩阵转化为非模糊数判断矩阵(表10-19~表10-22)。

表10-19 一级评价因子非模糊判断矩阵

表10-20 A-A1~A2非模糊判断矩阵

表10-21 C-C1~C2非模糊判断矩阵

表10-22 D-D1~D2非模糊判断矩阵

最后,将上述经过互反性调整,构建的互反矩阵,运用AHP法计算各评价因子的权重,并进行一致性检验(表10-23~表10-26)。

表10-23 一级评价因子判断矩阵及一致性检验

表10-24 A-A1~A2判断矩阵及一致性检验

表10-25 C-C1~C2判断矩阵及一致性检验

表10-26 D-D1~D2判断矩阵及一致性检验

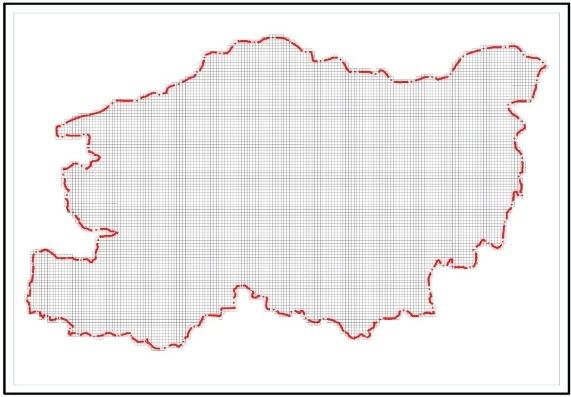

(四)评价单元划分

由于各个地质因素在不同区域的差异性和复杂性,要做到较为精确的评价,需要将整个研究区域划分成若干个小图元,即评价单元。评价单元是具有相同特性的最小地域单元。同一评价单元在地质环境条件方面具有一致性,而不同的评价单元之间应具有可比性。按照研究区具体地质环境条件,分别给予所选定的评价指标(因子)以不同的属性,然后根据这些属性进行区域评价。

研究区以平原地貌为主,地质结构相对比较简单,评价因子性状较为均一,若遇见某些单元内评价因子状态有突变的,可进行人工调整。综合考虑研究区的具体情况,拟采用正方形网格剖分法进行单元剖分,将研究评价区域分成7810个评价单元,评价单元大小为1km×1km,如图10-8所示。

图10-8 研究区评价单元划分示意图

(五)结果及分析

采用定性-定量相结合的评价模型,即敏感因子-综合指数评价模型进行评价。

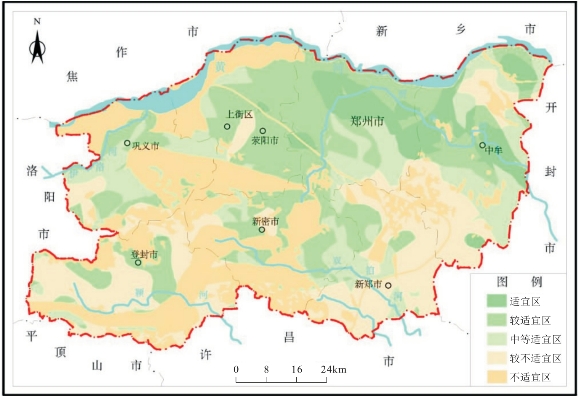

1.农业活动功能类型地质环境适宜性评价

根据表10-2的因子量化分级标准,将区内适宜性评价因子量化,并利用MapGIS软件对每个因子不同分区赋值,分别结合各自的权重进行空间叠加,将综合评分结果的阈值均分为5个级别,划分为农业活动功能类型的地质环境适宜区、较适宜区、一般适宜区、较不适宜区和不适宜区,得到仅考虑重要因子的农业活动功能类型地质环境适宜性分区图。在此基础上,叠加上述地质灾害高发区和土地利用现状这两个敏感因子分布图,最终得到郑州市农业活动功能类型地质环境适宜性分区图(图10-9)。

由图10-9可以看出,研究区内农业活动功能类型适宜区、较适宜区主要分布在巩义市中部沿伊洛河一带及南部地势变化不大的丘陵地带、登封市中部、荥阳市大部、郑州市区的西部及北部、中牟县的中部及北部,总面积占全区面积的32.33%;一般适宜区主要分布在巩义市中部及东部、郑州市中南部、中牟县南部、新郑市西部以及新密市西北、东南部,总面积占全区面积的15.92%;而较不适宜区、不适宜区主要分布在研究区西部、西南部及东南部等山地地形发育、地质灾害高发区,以及黄河沿岸等分布有众多自然保护区、森林公园等严禁开展工农业活动的区域,总面积占全区面积的51.75%。

图10-9 研究区农业活动功能类型地质环境适宜性评价分区图

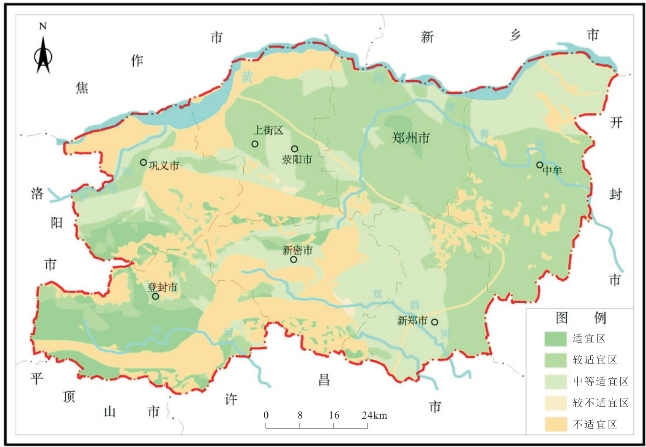

2.城市建设功能类型地质环境适宜性评价

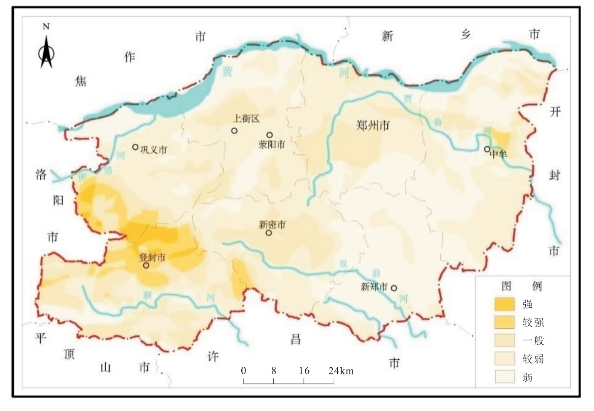

根据表10-3的因子量化分级标准,将区内适宜性评价因子量化,并利用Map GIS软件对每个因子不同分区赋值,分别结合各自的权重进行空间叠加,将综合评分结果的阈值均分为5个级别,划分为城市建设功能类型地质环境适宜区、较适宜区、一般适宜区、较不适宜区和不适宜区,得到仅考虑重要因子的城市建设功能类型地质环境适宜性分区图。在此基础上,叠加上述地质灾害高发区和土地利用现状这两个敏感因子分布图,最终得到郑州市城市建设功能类型地质环境适宜性分区图(图10-10)。

图10-10 研究区城市建设功能类型地质环境适宜性评价分区图

由图10-10可以看出,研究区城市建设功能类型适宜区、较适宜区主要分布在巩义市中部的零星地区、荥阳市中北部、郑州市区、中牟县中南部、新郑东部及登封市大部分地区,总面积占全区面积的45.12%;一般适宜区主要分布在巩义市和荥阳市的中部少部分地区、中牟县北部、新密市中部、东部以及新郑市的西部,占全区面积的24.57%;而较不适宜区、不适宜区主要分布在研究区西部、西南部及东部局部地区等山地地形发育、地质灾害高发区,以及黄河沿岸等分布有众多自然保护区、森林公园等严禁开展工农业活动的区域,占全区面积的30.31%。

有关城市地质环境安全评价理论与实践的文章

开封市地质环境风险评价的流程如图12-3所示。对于其他区域,参考相关资料,结合开封市地质环境问题现状,建立分级标准,并采用层次分析法确定权重,建立了开封市地质环境危险性评价指标体系。表12-1 地质环境危险性评价指标体系及其权重2.社会经济易损性评价指标体系社会经济易损性的评价结果反映了不同功能区发生地质环境问题时受到损失的程度。......

2023-11-03

人类活动作用规模和地质环境特性相协调时,环境效应不明显,各项变化在正常情况范围之内,不致产生严重的环境危害,且不利的地质环境通过改造可使之向有利于人类的方向发展。经过多年的治理,该地区水土流失和生态环境发生了极大的变化。......

2023-11-03

敏感因子模型正是在定性分析的基础上,首先将所有评价单元依据敏感因子(状态)的“一票否决权”加以区别,再对具有可比性的评价单元采用统一的评价模型进行评价,从而实现定性定量相结合的评价方法。......

2023-11-03

因此,在进行地质环境脆弱性评价时,应当考虑所评价区域实际条件下的用地分布与规划条件下的主体功能定位,如若评价区域定位为生态功能保护区域,对其制定评价准则时的标准应高于非生态功能区,从而可最大限度的控制人类的活动强度。......

2023-11-03

根据北海市中心城区开发利用研究及北海市城市总体规划,在地质环境适宜性评价的基础上结合建城区的地面影响因素将北海市中心城区地下空间开发划分为以下3种类型。北海市深层地下空间开发总体需求目前不高,未来在浅层和中层开发充分的情况下,可控制开发利用深层。......

2023-11-03

城镇遭遇和产生的缓变性地质环境问题主要有:地面沉降、地裂缝、海平面上升和海岸侵蚀淤积、水土污染以及生态退化等。南方城市相对于北方地下水水质恶化趋势明显较轻。......

2023-11-03

自然状态下城镇地质环境问题易发性评价仅考虑自然因子,而人为活动状态下城镇地质环境问题影响性评价需结合考虑自然因子和人为因子。在地质环境评价实际工作中,多采用梯形分布隶属函数确定隶属度。......

2023-11-03

遵循准备—调查— 整理的工作程序开展。分析搜集资料的满足度,制定具体的技术可行、经济合理的调查方案。遥感解译,可确定调查区地质环境格局;对比不同时期的遥感影像,可获取调查区地质环境某些组成要素的变化情况。样品采集和测试,在野外实地调查,坑探/槽探、钻探,现场试验,长期监测过程中采集调查区的岩土水生样品,送专业实验室测试。......

2023-11-03

相关推荐