近几年来,研究区岩溶塌陷、采空区地面沉陷等地质灾害发生率呈上升趋势,给武汉城市圈经济社会发展带来了不利影响。表9-10 岩溶地面塌陷预防工程监测预警措施。在城市地区可以建立岩溶塌陷监测系统,在岩溶塌陷易发区布监测点,实时监测并为决策提供可靠的依据。具体针对研究区岩溶地面塌陷易发区与次易发区的防治措施见表9-12。......

2023-11-03

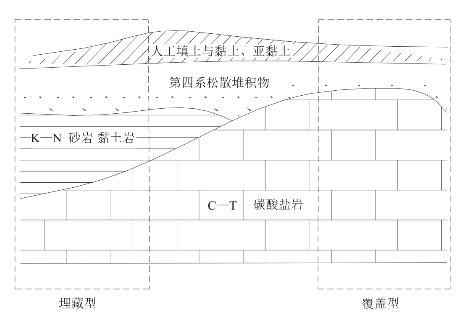

研究区地处我国中部,属亚热带大陆季风气候,大气降水充沛。武汉市岩溶主要为覆盖型和埋藏型(图9-5),裸露型岩溶极少分布,因此地表岩溶现象不甚发育,仅岩石层面及断裂构造带附近见有溶蚀浅坑、空洞和溶隙。1978年至今已发生二十多起岩溶地面塌陷灾害,且近来越发频繁,其中尤以青菱乡烽火村(2000年4月)塌陷规模和损失最大,可见武汉市属于岩溶地面塌陷多灾区。

图9-5 岩溶类型示意图

(一)研究区岩溶发育特征

1.研究区岩溶地层发育特征

研究区岩溶地层主要为上石炭统黄龙组(C2hl)灰岩、下二叠统栖霞组(P1q)灰岩夹碳质灰岩及下三叠统大冶组(T1d)灰岩、泥灰岩。上石炭统黄龙组—下二叠统栖霞组地层深部岩溶发育,规模较大,溶洞中一般填充有黏土夹碎石。三叠系大冶组泥灰岩、白云质灰岩岩溶地质现象发育较差。

2.研究区岩溶地层分布概况

区内分布南北3条近东西向覆盖型碳酸盐岩条带,即覆盖型碳酸盐岩地层分布在北部的青山向斜、中部的大桥向斜和南部的墨水湖-南湖复向斜3个近东西向的向斜构造核部,其余为零星分布(图9-6)。

图9-6 研究区覆盖型碳酸盐岩分布图

1.覆盖型碳酸盐岩;2.埋藏型碳酸盐岩;3.塌陷区;4.塌陷点;5.断裂;Ⅰ.北部碳酸盐岩带;Ⅱ.中部碳酸盐岩带;Ⅲ.南部碳酸盐岩带

(1)北部:自岱家山至堪家矶(长江左岸)、蒋家墩至武汉钢铁公司(长江右岸)。东西长约17km、南北宽0.8~2.8km。此带上没发生过岩溶地面塌陷。

(2)中部:汉阳邹家湾经十里铺至龟山(长江左岸),蛇山、武汉大学至蚂蚁嶂(长江右岸)。东西长约35km,南北宽0.5~2.0km。此带上也没发生过塌陷。

(3)南部:自汉阳太子湖北端至长江边(左岸),武昌陆家街、武泰闸至南湖的广大地区。东西长约35km、南北宽4.0~5.0km。这片碳酸盐岩是武汉地区最宽广的条带,武汉市历年发生的塌陷几乎全都处在这个条带上。

(二)研究区岩溶地面塌陷的分布特征

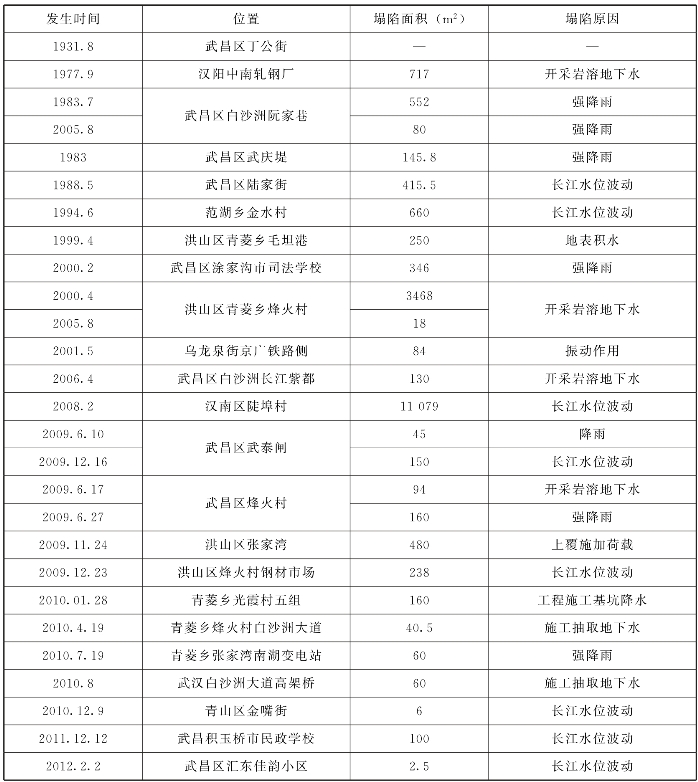

研究区历史上岩溶地面塌陷统计见表9-2。

表9-2 研究区岩溶地面塌陷统计表

通过分析研究区地质环境资料和历史塌陷时间、空间特征,发现岩溶地面塌陷的分布具有一定规律性。

1.塌陷区岩性组合特征

塌陷区地层组合均为二元结构冲积层,上部为黏性土,下部为粉细砂,底部为卵砾石层,含孔隙承压水的控制规律。即上覆第四系全新统松散堆积物,下伏石炭系—二叠系可溶性碳酸盐岩,岩溶发育。

两套地层地下水均具承压性,水力联系密切且与长江水联系紧密(图9-6)。

2.岩溶地面塌陷时间特征

首先,自然原因(长江水位波动、强降雨)所引发的岩溶地面塌陷在时间上有一定规律性。由于长江水位波动引发的塌陷多发生于12月至翌年2月,强降雨所引发的塌陷多发于6~8月。12月至翌年2月为枯水期,由于降水较少,长江水位保持低水位,地下水与长江水相通,岩溶含水层地下水大量补给长江水,岩溶水位下降导致地面塌陷;6~8月强降雨时有发生,溶洞上覆岩土体自重增加,另外降雨入渗作用破坏了土体的稳定性,导致塌陷发生。其次,由于人类施工活动影响,近年来塌陷发生频率明显增加(表9-2)。

3.岩溶地面塌陷分布空间特征

研究区岩溶地面塌陷点空间分布具有两个明显特征:一是塌陷区全部在南部石灰岩条带上;二是塌陷点均局限在两岸滨江的长江一级阶地上,主要集中在中南轧钢厂—青菱乡毛坦港—白沙洲一带(图9-6)。而在北、中、南三条碳酸盐岩带上的长江3级阶地的老黏性土(Q2+3)分布区内无塌陷现象。

(三)研究区岩溶地面塌陷形成机制分析

1.研究区岩溶地面塌陷的形成条件(www.chuimin.cn)

岩溶地面塌陷的形成一般具备以下3个基本条件。

(1)物质条件:一定厚度土体为盖层的覆盖型岩溶区。

(2)空间条件:覆盖层以下可溶性基岩浅部岩溶发育,具有一定储存搬运空间。

(3)水动力条件:具有引起土体变形、破坏的作用力,如动静水压力、土体自重等。

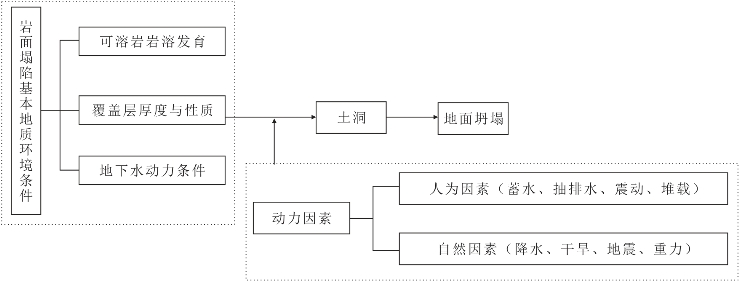

岩溶塌陷的形成,是受多种因素影响和作用的结果(图9-7)。可溶岩岩溶发育、覆盖层性质与厚度、地下水活动是塌陷产生的基本条件;除上述基本条件外,一些动力因素(自然或人为因素)都可以影响或诱发塌陷的产生,如降雨与蓄水、干旱与抽排水、地震与振动、重力与堆载等。

图9-7 岩溶塌陷发生条件图

通过查阅研究区岩溶塌陷记录资料,发现历次塌陷的发生均具有上述条件。将研究区岩溶地面塌陷诱发因素分为自然因素和人为因素。

1)自然因素

(1)岩性及构造。

研究区内碳酸盐岩主要为石炭系—下二叠统(栖霞组)和下三叠统(大冶组),岩溶发育不均一,受岩性、构造和埋藏深度等条件控制。南部碳酸盐岩带岩溶管道发育,分布范围广,岩溶地下水有充分的循环空间;且位于断裂带附近,受构造影响,岩石较破碎,更利于降水入渗、地下水循环和岩溶地质作用的进行,断裂发育的地段岩溶现象更为发育。

(2)上覆土层性质和厚度。

塌陷区均为南部砂性土覆盖型岩溶区,上覆土层均为第四系全新统松散堆积物,属长江一级阶地中、前部,地表上层较薄(厚5m左右),物理力学指标低(Ps值一般仅为0.5MPa);中下部砂土层疏松,f值一般为0~5MPa,在地下水的内动力作用下极易被潜蚀;一旦砂粒流失,常形成土洞或扰动土层,在一定外力或自重作用下,即发生地面塌陷。

(3)含水层特点及地下水活动。

南部碳酸盐岩带上覆全新统砂砾石含水层,由于上层水与岩溶水有直接水力联系,岩溶水与孔隙水在一定条件下可形成统一的运动和搬运体系,在地下水潜蚀作用下,无黏结的松散砂砾层很容易随水进入洞中。或岩溶地下水位低于基岩顶面,在土层底部和岩体上部存在饱气带,有利于水的垂直循环,促使土体能被掏空而形成土洞。

而北部、中部以及南部除沿江的一级阶地外的碳酸盐岩带几乎全为老黏土层覆盖,这种地层组合未形成土洞,老黏土致密,含水量小,内聚力为粉细砂20倍,且为硬塑—可塑状,在研究区多分布在较高的部位,岩溶水位多在老黏土之下,几乎不对其产生影响,因此在老黏土覆盖型岩溶区地面塌陷可能性很小。

(4)降水及地表水活动。

降雨或地表积水入渗,使表层土体软化或强度降低造成洞顶失稳而发生塌陷。如:1988年陆家街地面塌陷,塌陷前地面排水设施堵塞,积水遍地,同时5月份降水3021mm,5月8日一天降水量达103.7mm,5月10日即发生塌陷。丁公庙、范湖乡金水村及毛坦港等塌陷也都发生于丰水期的雨季。

2)人为因素

人为因素主要指过量开采岩溶地下水或矿坑排水。过量开采岩溶地下水后,地下水位将大幅度降低,开采漏洞区水力坡度增大,松散岩类孔隙水将大量补给岩溶水,由于水力坡度大,补给强度亦大,其含水介质(砂粒)将被水流潜蚀带走造成土洞,一旦洞顶破坏后(荷载,自重)即发生塌陷。另外施工震动及地面加荷也是岩溶地面塌陷的人为动力因素。

2.研究区岩溶地面塌陷的发生机制

武汉市区诱发岩溶地面塌陷主要是在自然因素作用的基础上由于地下水循环过程中发生潜蚀作用造成的(图9-8)。

图9-8 岩溶塌陷过程示意图

由于上覆第四系全新统砂土层与岩溶含水层之间没有明显隔水层,因此全新统孔隙承压水与基岩岩溶承压水之间存在密切的水力联系,认为两类承压含水层水位及水位变化趋于一致,当外界对地下水作用同时对两类含水层产生扰动。

当上下两含水层地下水产生垂直向下运动时,由于砂层的内聚力极小,在地下水向下运动时,将岩溶管道顶部的饱水粉细砂带入岩溶空腔,即产生潜蚀掏空。岩溶管道顶部砂层一旦发生破坏,就会逐渐向上扩展,这种饱水砂层发生渗透变形所导致的蠕动液化形成扰动土带。一般在潜蚀掏空初期,饱水砂层中不形成土洞,但随扰动土层逐步向上扩展至上覆黏性土层时,由于黏性土内聚力相对偏大,下部扰动土带支撑力减小,便在黏性土层中产生土洞,随着潜蚀效应不断进行和孔隙水水位波动产生的解散效应,使黏性土层中土洞逐年增大,土洞逐步向上扩展。当上覆土的重力、上部荷载力大于土的内聚力、摩擦力及地下水对土的浮托力时,便在地面发生塌陷。

上述过程可总结为4个阶段,即水位变动前状态、潜蚀搬运阶段、暂时潜蚀掏空阶段和上覆土体塌落阶段,过程示意见图9-8。

有关城市地质环境安全评价理论与实践的文章

近几年来,研究区岩溶塌陷、采空区地面沉陷等地质灾害发生率呈上升趋势,给武汉城市圈经济社会发展带来了不利影响。表9-10 岩溶地面塌陷预防工程监测预警措施。在城市地区可以建立岩溶塌陷监测系统,在岩溶塌陷易发区布监测点,实时监测并为决策提供可靠的依据。具体针对研究区岩溶地面塌陷易发区与次易发区的防治措施见表9-12。......

2023-11-03

依据塌陷地质灾害形成发育的地质环境条件,在充分分析并考虑地面塌陷灾害现状的基础上,结合影响岩溶地面塌陷的重要因素,选用目前科学的评价方法和数学模型进行评价,最后根据评价结果进行灾害的易发性区划。岩溶地面塌陷总是在几种条件下发生的,而某一条件又是由几种因子所组成。最后利用新增属性所显示的评价结果对各区进行归并,得到最终的岩溶塌陷危险性分区图。岩溶塌陷易发性评价层次递阶结构模型如图9-10所示。......

2023-11-03

地面塌陷分为4个等级。目前,已见有22个省(自治区)发育这类地面塌陷,其中以桂、粤、黔、湘、赣、川、滇、鄂、冀、鲁等省(自治区)最为发育。其他各类地面塌陷分布零散,发育规模和危害性相对较小。我国已有许多城市发生了岩溶地面塌陷灾害。不合理的或强度过大的人类活动都有可能诱发或导致地面塌陷。这种人为活动是采矿区地面塌陷的主要原因。我国已有许多矿区发生了这类地面塌陷,并产生了相当程度的危害。......

2023-11-04

地面塌陷具有强隐蔽性、突发性和强破坏性特点,严重地威胁到当地人民群众的生命财产安全。据有关部门测算,我国平均采1万t煤就会产生2000m2的地面塌陷。地面塌陷造成车站建筑物毁坏、路基下沉、路轨悬空、桥涵开裂倒塌,甚至造成火车出轨。......

2023-11-03

表6-2广西平果县西部地下水动态变化综合统计表表6-2显示,该地区地下水动态与大气降雨密切相关,故其成因类型为气象控制型中的降雨入渗亚型。......

2023-09-18

鉴于人类活动是地面塌陷的主因之一,所以,控制地面塌陷的措施之一就是科学地对下列诸人工活动加以控制。这种人为活动是采矿区地面塌陷的主要原因。我国已有许多矿区发生了这类地面塌陷,并产生了相当程度的危害。这种地面塌陷也多见于岩溶地区的塌陷中,并多发生在城市地区。爆破及车辆的振动作用也可使隐伏洞穴发育地区产生地面塌陷。......

2023-11-04

当时长安大规模的市区,大规模的居民住宅区,都分布在城外北面和东北面的郭区。其中除少数住在“城”区或“郭”外的农村,大多数都该住在城外北面和东北面的“郭”区。看来西汉长安作为居住单位的“里”,面积大小不一。正与横门城外横桥大道两旁的“西市”,东西遥遥相对。因市在郭区,属三辅都尉管辖。......

2023-10-12

(一)损害类型及成因分析通过现场勘察发现,齐长城莱芜锦阳关段墙体损害主要包括坍塌、塌落、断面、歪闪、鼓胀、垒砌围堰、后建构筑物及乔灌木生长等类型。现对方案中涉及的墙体损害类型进行对应分析说明。(二)损害统计表借鉴线型工程中的里程表述方式,如K0+010,对齐长城莱芜锦阳关段墙体出现的损害类型、损害分布范围、损害发育程度及损害发展趋势等情况,做详尽描述,见下表。......

2023-11-02

相关推荐