当今学者对《大同书》的评价不一,有誉有毁,其主要症结是把康有为早期的“大同思想”和后来撰述的《大同书》混同评价,从而不可能对《大同书》做出正确的结论。那么《大同书》究竟是哪一年完成的呢?......

2023-11-03

北京强学会在“游宴小集”,筹资结会时,拟定陈炽、沈曾植为正董,沈曾桐、文廷式为副董。陈炽、沈曾植兄弟、文廷式都是帝党的中坚,翁同龢的门人在甲午战后都主张“清议”,反对李鸿章,可知强学会是资产阶级改良派和帝党相结合的一个政治团体。梁启超说是:“盖强学会之性质,实兼学校与政党而一之焉。”

由于他们想从后党手中夺取权力,便把一些和后党有矛盾、攻击过李鸿章的以至投机官僚也加以拉拢,这更加深了内部成员的复杂性。

强学会参加成员的复杂,促使了内部矛盾的深化;组织初期,表现为“互相争长”,各不相下;后党反击,表现为彷徨瞻顾,“人心已涣”;等到官书局“兴复”,又是“稍稍营求”,“趋之若膻”。这些,我已有专文论述,这里就不赘言了。

后党对强学会自然不满。李鸿章起初“以三千金入股”,为帝党陈炽“屏之”,“已含怒矣”。这时,李奉命出国,“将行有言,若辈与我过不去,我归,看他们尚做得成官否?” 怂恿他的亲戚杨崇伊于1896年1月20日(十二月初六日)上疏弹劾,说强学会“专门贩卖西学书籍,并抄录各馆新闻报,刊印《中外纪闻》按户销售,犹复借口公费,函索外省人员,以毁誉为要挟,请饬严禁”

怂恿他的亲戚杨崇伊于1896年1月20日(十二月初六日)上疏弹劾,说强学会“专门贩卖西学书籍,并抄录各馆新闻报,刊印《中外纪闻》按户销售,犹复借口公费,函索外省人员,以毁誉为要挟,请饬严禁” 。强学会终遭封禁,上海强学会也随之停办。

。强学会终遭封禁,上海强学会也随之停办。

于此,有几个问题值得注意:

第一,北京强学会的内部矛盾及其在被封禁时的表现。

强学会筹议之初,原定“总董”四人(陈炽、文廷式、沈曾植、沈曾桐),都是帝党。等到李鸿藻的亲信张孝谦和张之洞所赏识的丁立钧加入,就以陈炽、丁立钧、张孝谦、沈曾植为总董,而以张孝谦“主其事” 。张孝谦“作事无甚经纬”,又自恃有李鸿藻支持,“意见重,气焰大”,“群恐因此坏事”

。张孝谦“作事无甚经纬”,又自恃有李鸿藻支持,“意见重,气焰大”,“群恐因此坏事” 。内部矛盾也随之激化。杨崇伊劾奏事起,当天中午,张孝谦从军机处得到消息,仓皇来会,“嘱速迁”。“顷刻闲人满院”。沈曾植还想“图复”,而“各人皆畏”;褚成博、张仲炘唯恐牵累,匿迹不出;丁立钧“泣下”,“欲将书籍、仪器缴还同文馆”;张孝谦要“往合肥献好”,熊余波“欲叩杨门求见”;“余人纷纷匿遁”

。内部矛盾也随之激化。杨崇伊劾奏事起,当天中午,张孝谦从军机处得到消息,仓皇来会,“嘱速迁”。“顷刻闲人满院”。沈曾植还想“图复”,而“各人皆畏”;褚成博、张仲炘唯恐牵累,匿迹不出;丁立钧“泣下”,“欲将书籍、仪器缴还同文馆”;张孝谦要“往合肥献好”,熊余波“欲叩杨门求见”;“余人纷纷匿遁” 。1月23日(十二月初九日),“北城出示拿人,而人心于是逾畏”,丁立钧大呼“人心已涣,事无可为”,急得“出涕”“垂泪”。

。1月23日(十二月初九日),“北城出示拿人,而人心于是逾畏”,丁立钧大呼“人心已涣,事无可为”,急得“出涕”“垂泪”。

改良派和帝党仍图恢复,梁启超看到“与会各人纷纷匿遁”,和汪大燮“相号于人曰:‘若属不言,听此澌灭,吾二人具呈,将悉言诸君所为,诸君不得阻我也。’于是诸人之甚” 。只是加深了各色官僚的嫉视,使改良派更形孤立。

。只是加深了各色官僚的嫉视,使改良派更形孤立。

这时,李鸿藻刚好“赴陵差未回”,翁同龢听到查禁强学会,竟“嘿不一言”,“见人推之两邸” 。等到1月29日(十二月十五日)李鸿藻回京,张孝谦“为之力陈于高阳(李鸿藻)”,刚好陈其璋上书请普开学堂,文廷式“请编洋务书”,御史胡孚宸又上《书局有益人才请饬筹设以裨时局折》,李鸿藻乘机将强学会改为官书局,使之“维系一线”。

。等到1月29日(十二月十五日)李鸿藻回京,张孝谦“为之力陈于高阳(李鸿藻)”,刚好陈其璋上书请普开学堂,文廷式“请编洋务书”,御史胡孚宸又上《书局有益人才请饬筹设以裨时局折》,李鸿藻乘机将强学会改为官书局,使之“维系一线”。

张孝谦的“力陈”,李鸿藻的“维系”,又是各怀鬼胎。李鸿藻“欲仿八旗官学,请派官学大臣,意且在己”,也就是想使强学会在中央政府控制之下,成为官僚贵族子弟讲习之所,从而改变它的性质;张孝谦“则欲悉照官学办理,己可为提调,指挥如意,可以尽摒异己” 。等到官书局成立,由孙家鼐管理。孙家鼐看到风色不对,转过来向后党妥协,反噬改良派,在他上的《官书局奏定章程疏》所拟开办章程,写了藏书楼、刊书籍、备仪器、广教肄、筹经费、分职掌、刊音信七项

。等到官书局成立,由孙家鼐管理。孙家鼐看到风色不对,转过来向后党妥协,反噬改良派,在他上的《官书局奏定章程疏》所拟开办章程,写了藏书楼、刊书籍、备仪器、广教肄、筹经费、分职掌、刊音信七项 ,恰恰删去了强学会“最先着手之事”的“刊布报纸”一项。官书局专欲“译刻各国书籍”,不准议论时政,不准臧否人物,不准挟嫌妄议,不准“渎乱宸听”,使之“渐讳时政”。在组织上,把官书局分为四门:一曰学务;二曰选书,文廷式、杨锐负责;三曰局务,管银钱,张孝谦、熊余波负责;四曰报务,沈曾桐、汪大燮负责

,恰恰删去了强学会“最先着手之事”的“刊布报纸”一项。官书局专欲“译刻各国书籍”,不准议论时政,不准臧否人物,不准挟嫌妄议,不准“渎乱宸听”,使之“渐讳时政”。在组织上,把官书局分为四门:一曰学务;二曰选书,文廷式、杨锐负责;三曰局务,管银钱,张孝谦、熊余波负责;四曰报务,沈曾桐、汪大燮负责 。除保存了几个帝党外,其余都是李鸿藻系、张之洞系的人物,报务中连梁启超也被排斥了。过去听到“封禁”而隐匿遁迹的,又一个个出来露面:褚成博、张仲炘插足局中,其余官僚也“稍稍出”,“稍出则稍稍营求”,“皆以此局为升官发财之快捷,趋之若膻,而明者反置于闲,或引去,或屏迹于门”

。除保存了几个帝党外,其余都是李鸿藻系、张之洞系的人物,报务中连梁启超也被排斥了。过去听到“封禁”而隐匿遁迹的,又一个个出来露面:褚成博、张仲炘插足局中,其余官僚也“稍稍出”,“稍出则稍稍营求”,“皆以此局为升官发财之快捷,趋之若膻,而明者反置于闲,或引去,或屏迹于门” “专为中国自强而立”的强学会,至是已完全违失了它的原来意图。

“专为中国自强而立”的强学会,至是已完全违失了它的原来意图。

强学会发始于改良派,而得到帝党的支持。改良派援帝党以自重,帝党也拉改良派以自固。帝党利用改良派反对后党的勇气及其变法才能,改良派也想利用帝党的地位作为进身之阶。在强学会组织和成立过程中,改良派和帝党经常“聚议”,联结一起。

但是,这些帝党,或闲处散秩,或未秉实政,从而又想吸引一些另有奥援的官僚,从而又引进李鸿藻系以至地方官僚和掌握军柄的,这样,加深了内部成员的复杂性。他们的活动,也只局限在地主阶级出身的知识分子和政府官僚中间,成为一个脱离群众的松散联盟,很容易被大官僚利用作为政争的工具,而削弱了它在维新变法运动中的促进作用。强学会被封禁,也并不是偶然的。

第二,上海强学会是怎样为张之洞操纵的?

北京强学会被劾奏,消息传来,张之洞立即嘱咐幕僚致电上海各报馆:“现时各人星散,此报不刊,此会不办。”上海强学会随之解散,《强学报》也于第三号停刊。

在张之洞授意下的上述电文中,首称:“自强学会会章,未经同人商议,遽行发刊。”那么,《章程》是否真的“未经同人商议”?不是,它是和张之洞幕僚商议过的,《自编年谱》“光绪二十一年”记:“与黄仲弢、梁星海议章程,出上海刻之,而香涛以论学不合,背盟,电来嘱勿办,则以‘会章大行,不能中止’告。”可知他和黄绍箕、梁鼎芬商量过。《章程》后的列名,也应征询过本人,梁鼎芬的电邀张謇列名,即其一证。且电文中明言:“南皮主之,刊布公启。”说明梁鼎芬是看到《章程》的。《上海强学会序》署张之洞名,更应征得张的同意,且此序先登《申报》,早于《强学报》注销近一个月,张之洞也不会不知道 。查《申报》刊登张之洞署名的《序》,是在12月4日(十月十八日),是康有为、梁鼎芬等在上海设会时刊出的。上引《自编年谱》所谓张之洞“电来嘱勿办”,也应在康有为离沪返粤以前。问题是,1896年1月12日《强学报》的创刊,不仅把张之洞署名的《上海强学会序》再度刊布,把《上海强学会章程》公开登出,而且以孔子纪年和载录“廷寄”及《孔子纪年说》等论说,这就引起“江宁震动”,“处处掣肘”。这点,准备在后面“新旧斗争”关涉“孔子改制”的争论时再行剖析。

。查《申报》刊登张之洞署名的《序》,是在12月4日(十月十八日),是康有为、梁鼎芬等在上海设会时刊出的。上引《自编年谱》所谓张之洞“电来嘱勿办”,也应在康有为离沪返粤以前。问题是,1896年1月12日《强学报》的创刊,不仅把张之洞署名的《上海强学会序》再度刊布,把《上海强学会章程》公开登出,而且以孔子纪年和载录“廷寄”及《孔子纪年说》等论说,这就引起“江宁震动”,“处处掣肘”。这点,准备在后面“新旧斗争”关涉“孔子改制”的争论时再行剖析。

或者说,张之洞和康有为“论学不合”,为什么他的幕僚还参议章程呢?我以为:首先,前面说过,张之洞要利用康有为等改良派的变法才能及其勇气,在上海设立一个有利于自己获取声誉的政治团体,从而表示支持;其次,对康有为的孔子改制说,是“频劝勿言此学”的,他始终“不信”,也未妥协,因而预派汪康年主沪,准备康有为赴粤后,上海强学会即可“入我囊中”。殊不知康有为却以孔子改制为其变法的理论张本,且电召门人赶到上海办理《强学报》,这就引起张的“背盟”。

或者说,《上海强学会章程》和汪康年在鄂主草的《中国公会章程》不同,前者梁鼎芬等人曾参议,而梁鼎芬等的思想倾向却又是后者,这将做何解释?我以为,梁鼎芬等参议《上海强学会章程》时,不可避免地和康有为有过争论,但他们在上海住了21天就回南京,亦即12月上半月(十月下旬)即已离沪,而《强学报》的创刊,则在次年1月12日,这时徐勤、何树龄已来沪,汪康年尚留鄂。在此期间,改良派公布《章程》前,是会有所润饰的,也很有可能是康有为最后定稿留交徐、何的。另一方面,梁鼎芬等来沪的目的是办会,想的是把会办好,让汪康年来“主沪”,想不到他们返宁以后,《强学报》把《章程》刊出,且以“孔子纪年”,使他们感到“强学会被康长素糟坏”。

于此,可将吴樵《致汪康年书》引列说明:

昨(十月十五日)得公书,大有兴云之意,此最佳也。然吾鄂同志,诚有上下床之别。私心窃喜,甚愿早有成局。此间诸人,无可与有为,殊负吾辈在鄂盛心也。……康圣人能力甚大,人亦抗爽,在京为人所挤而出,鄂人建会,务与之联络为要。京中意见各不相沾,沪上办法毫无经纬,其为飘风坠绪,转瞬即见。鄂中诸贤,实心任事,虚衷共济,所最悉也。其所造必在此三处之上。第造端不可太宏,亦不可太泛,想公已筹之审矣。公其勇猛精进为之,与京、沪不即不离为善,不必望其助我也。环视各处之会,惟鄂中气象甚好,非自夸也。此扼要之言,亦实在情形也。

汪立元《致汪康年书》亦云:

尊订《公会章程》与《沪上强学会章程》互有不同,元等之意,似宜与康长素先生商酌尽善,合并为一,著为定章,以昭划一。缘现在风气未开,游移者众。若见公等主持之人意见参差,章程歧出,势必迟回瞻顾,无所适从,则筹捐一节,更恐有呼无应。

见其“飘风坠绪”,示意汪康年“与京、沪不即不离”,而对汪康年的“大有兴云之意”,则寄厚望。汪立元也看到两份章程“互有不合”,建议“合并为一”。因此,两份《章程》的不合,当时就有人看出梁鼎芬等参议时还和康有为有不同意见,而《上海强学会章程》的刊出,却又经过改良派 之手,《强学报》且以孔子纪年,则非梁鼎芬等始料所及。

之手,《强学报》且以孔子纪年,则非梁鼎芬等始料所及。

张之洞本来想设立学会以捞取政治资本,他的电阻“此报不刊,此会不办”,是不允许改良派以“孔子纪年”,不允许改良派把学会纳入维新轨道,并不是不要设会。从而,促使强学会余款“移交”给汪康年,使之在原有基础上办报。此后,《时务报》的在沪创刊,以及报馆主理汪康年和主笔梁启超的争论,也是康、梁为首的改良派和张之洞系的又一次争论,虽有写作才能的改良派,终于难敌手握实权的地方督抚,其结果也就可想而知了。

第三,康有为组织学会、创办报刊,在当时究竟起了什么作用?

我以为强学会虽成立不久就被封禁,《强学报》也仅仅刊印三号,但它对维新运动的掀起,却起了很大作用。

首先,强学会的成立,标志着帝党和改良派的明显结合,为变法的实现准备了条件。

《马关条约》签订,“各直省莫不发愤”,“台湾举人垂涕而请命” 。康有为发动“公车上书”,资产阶级改良派正式登上历史舞台,“士气愤涌”,“遍传都下”。

。康有为发动“公车上书”,资产阶级改良派正式登上历史舞台,“士气愤涌”,“遍传都下”。

帝党对康有为早有了解,1888年康有为第一次上书时,帝党黄绍箕、沈曾植“实左右其事”;上书不达,沈曾植惋惜地劝康有为“勿言国事,宜以金石陶遣” 。翁同龢也已心仪其人,加以垂青。

。翁同龢也已心仪其人,加以垂青。

改良派对主张“整顿”的帝党也要争取团结。中日战争和战问题斗争激烈之时,改良派明确主战,投靠帝党。由于民族危机的空前严重,帝党中一部分逐渐倾向变法,改良派也寻求支持者。帝党要利用改良派的才能和勇气,改良派也是利用帝党的地位以扩张声势。这样,甲午战后,帝党和改良派逐渐结合,它的明显结合,则是强学会。无论是北京还是上海,强学会的成员中都有帝党,这就为变法的实现准备了条件。

其次,促使全国各地学会的成立和报刊的盛行,推动了变法的实现。

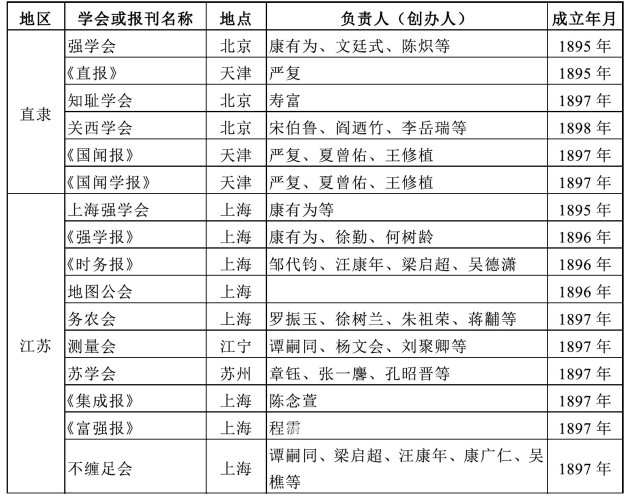

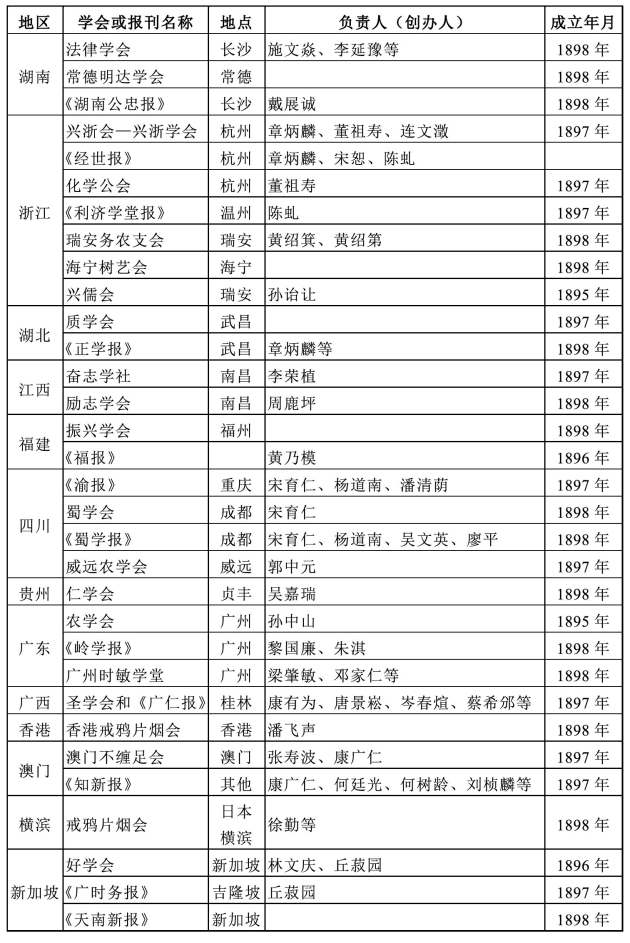

强学会虽成立不久即遭封禁,但当时“风气渐开,已有不可抑压之势” 。既有讲求变法“强学”的学会,也有各种专门学会。关于戊戌变法时期的学会情况,梁启超《戊戌政变记·改革起原》附《强学会封禁后之学会学堂报馆》

。既有讲求变法“强学”的学会,也有各种专门学会。关于戊戌变法时期的学会情况,梁启超《戊戌政变记·改革起原》附《强学会封禁后之学会学堂报馆》 、胡思敬《戊戌履霜录》卷四《二十一省新政表》中都列简表,但失之过略,连发起人姓名和设会情况都未述及。晚近专章论及学会的,有台湾张玉法教授《清季的立宪团体》

、胡思敬《戊戌履霜录》卷四《二十一省新政表》中都列简表,但失之过略,连发起人姓名和设会情况都未述及。晚近专章论及学会的,有台湾张玉法教授《清季的立宪团体》 、日本深泽秀男教授《戊戌变法运动史》上册

、日本深泽秀男教授《戊戌变法运动史》上册 ,我除在《戊戌变法人物传稿》附录中列表外,写了《戊戌时期的学会和报刊》一书

,我除在《戊戌变法人物传稿》附录中列表外,写了《戊戌时期的学会和报刊》一书 。今简列如下(见表5-6):

。今简列如下(见表5-6):

表5-6 戊戌时期的主要学会和报刊

续表

续表

由上可知,自康有为在北京、上海设立强学会、创办《万国公报》《中外纪闻》和《强学报》后,江苏、浙江、广东、广西、湖南、湖北、四川、江西、福建、贵州以至澳门、香港,还有华侨聚居的日本、新加坡都纷纷组会办报,既有政党雏形的学会,也有呼吁救亡、昌言改革的报刊;既有综合性的,也有专业性的,还有文摘性的,真是“风气渐开,已有不可抑压之势”。

戊戌时期的学会和报刊,又是互为依存的,康有为说:“思开风气,开知识,非合大群不可,且必合大群而后力厚也,合群非开会不可。” 为了“广联人才,开通风气”而组织学会;设会之初,又“先以报事为主”。他们以学会团结士子,以报刊抑扬舆论,有的学会自办报刊,如上海务农学会办《农学报》、新学会办《新学报》、算学会办《算学报》、译书公会办《译书公会报》、蒙学会办《蒙学报》,广西圣学会办《广仁报》等等;有的报刊,更刊登学会活动情况和讲演记录,如南学会讲义,就先后在《湘报》刊布。康有为等改良派在甲午战后创办报刊以启迪民智,抑扬舆论,组织学会以团结“士群”,联络人才。以学会为“兴绅权”之“起点”,以报刊为“去废疾”的“喉舌”,且利用报刊宣传设立学会的必要,依靠学会以办理、销行报刊。学会与报刊既有密切的联系,甲午战后,维新人士也以此两者为首要任务。从而团结“士子”,推动了维新运动。

为了“广联人才,开通风气”而组织学会;设会之初,又“先以报事为主”。他们以学会团结士子,以报刊抑扬舆论,有的学会自办报刊,如上海务农学会办《农学报》、新学会办《新学报》、算学会办《算学报》、译书公会办《译书公会报》、蒙学会办《蒙学报》,广西圣学会办《广仁报》等等;有的报刊,更刊登学会活动情况和讲演记录,如南学会讲义,就先后在《湘报》刊布。康有为等改良派在甲午战后创办报刊以启迪民智,抑扬舆论,组织学会以团结“士群”,联络人才。以学会为“兴绅权”之“起点”,以报刊为“去废疾”的“喉舌”,且利用报刊宣传设立学会的必要,依靠学会以办理、销行报刊。学会与报刊既有密切的联系,甲午战后,维新人士也以此两者为首要任务。从而团结“士子”,推动了维新运动。

应该指出的是,康有为不但是甲午战后组织学会、办理报刊的创议者,并且亲自在北京、上海组织学会和办理报刊;不但躬体力行,并且教导门人办会办报。凡是维新运动盛行的地区,都和康有为有关。例如:上海《时务报》的“销行至万余份”,得力于康有为的门人梁启超。梁启超自称所学出自康氏,即使遭到张之洞系统攻击时,他还是说:“南海固不知有何仇于公等,而遭如此之形容刻画。” 湖南时务学堂成立,所延教师主要是康门弟子,梁启超、欧榘甲、韩文举、叶觉迈均任教习。南学会开讲以后,对康有为的“孔子改制”学说也曾宣扬,以为“孔子立教,本原后世”,在湖南起了很大影响。可知,凡是维新运动进展迅速的地区,都和康有为及其门人的宣传、活动有关。

湖南时务学堂成立,所延教师主要是康门弟子,梁启超、欧榘甲、韩文举、叶觉迈均任教习。南学会开讲以后,对康有为的“孔子改制”学说也曾宣扬,以为“孔子立教,本原后世”,在湖南起了很大影响。可知,凡是维新运动进展迅速的地区,都和康有为及其门人的宣传、活动有关。

戊戌时期的学会和报刊,加速维新运动的进展,而它都与康有为有关。康有为不愧为维新运动的领导人物,不愧为先进的中国人。

注 释:

①《康南海自编年谱》“光绪二十一年”,见汤仁泽编《戊戌变法史》,中国人民出版社2015年版,第98页。

②《上海强学会序》,康有为代张之洞作,见《强学报》第一号,又见拙编《康有为政论集》(以下简称《政论集》),中华书局1981年版,第169页。

③梁启超:《戊戌政变记》,见汤志钧、汤仁泽编:《梁启超全集》(第一集),中国人民大学出版社2018年版,第503页。

④沪上哀时老人未还氏:《公车上书记》,乙未石印本。

⑤徐勤:《南海先生四上书杂记》,上海时务报馆光绪二十一年乙未(1895)刊本。

⑥谭嗣同:《壮飞楼治学十篇》,见汤仁泽编:《戊戌变法史·谭嗣同卷》,第330页。

⑦梁启超:《论湖南应办之事》,见《戊戌政变记》卷二《湖南广东情况》,又见《梁启超全集》(第一集),第619页。

⑧康有为:《京师强学会序》,见《时务报》第一号,又见《政论集》,第166页。

⑨载《时务报》第一册,光绪二十二年(1896)七月初一日出版,见《梁启超全集》(第一集),第107页。

⑩见《中西教会报》第十四册,光绪二十二年(1896)正月出版。

⑪《梁任公先生年谱长编初稿》“光绪二十一年”,世界书局1959年版,第25页。

⑫《康南海自编年谱》“光绪二十一年乙未”,见中国史学会编《戊戌变法》(四),上海人民出版社1957年版,第133—134页。

⑬《都城官书局开设缘由》说:“去年京师设立强学会于城南之孙公园,为诸京官讲求时务之地,已而改为强学书局,已购置书器,开刷报章,旋于十二月间由御史杨崇伊奏请封禁。”见《时务报》第一册,光绪二十二年(1896)七月初一日出版。《德宗景皇帝实录》卷三八一亦作“后孙公园”。

⑭两函见《梁任公先生年谱长编》“光绪二十一年乙未”,下简称《梁谱》。

⑮汪大燮:《致汪康年、诒年》,见《汪康年师友书札》,上海古籍出版社1986年版,第714—718页。

⑯梁启超《莅报界欢迎会演说辞》作《中外公报》,系追忆或记录之误,见《梁任公公牍》。苏特尔《李提摩太传》译文亦作《中外公报》,或译者参据梁氏所述,见《戊戌变法》(四),第231页。张元济《戊戌政变的回忆》谓“那时办了一个《强学报》”,也系回忆或记录之误,见《新建设》一卷三期。

⑰《中外纪闻》,光绪二十一年(1895)十一月十一日。

⑱《中外纪闻》,光绪二十一年(1895)十一月十五日。

⑲《中外纪闻》,光绪二十一年(1895)十一月十九日。

⑳《中外纪闻》,光绪二十一年(1895)十二月初三日。

㉑初刊于光绪二十一年(1895)十月十八日《申报》,继载《中外纪闻》光绪二十一年(1895)十一月十五日,继载《强学报》第一号,孔子卒后二千三百七十三年(光绪二十一年,公元1895年)十一月二十八日出版,见《政论集》,第169页。

㉒见《中东战事本末》卷八,此文撰于光绪二十二年(1896)三月。

㉓《天南新报》另有“吴鲁、志钧、汪康年、汤寿潜、乔牟荫、李盛铎、陈三立、容闳、寿富、蔡希邠、胡孚宸、黄遵宪等名”,见《中外日报》,光绪二十四年(1898)十月十六日《逐臣踪迹记》引。《陈炽传》有江标、陈三立、文廷式、熊亦奇等人,见《赵柏岩集·柏岩文存》卷三。

㉔蔡尔康所称洪良品等六人,除梁启勋《梁启超补充资料》谓梁与曾广钧相识,梁启超在光绪二十一年(1895)八月初三日《致夏曾佑书》称:“以重伯(曾广钧)之才,惜嗜欲太多,讲求太少,其言论有极深玄处,亦有极可笑处。”(《梁谱》“光绪二十一年”)没有说到曾广钧参与会务,其中五人更乏旁证,至《天南新报》所增,胡孚宸仅在强学会封禁后呈请解禁,本人未列会籍。寿富,则梁启超《饮冰室诗话》言:“乙未秋冬间,余执役强学会,君与吴彦复翩然相过,始定交,彼此以大业相期许。其后君复有知耻学会之设。”只说寿富“翩然相过”。后来开设知耻学会,未能确证是强学会人物。蔡希邠为广西臬司,1897年春,帮助康有为在桂林设立圣学会,见《知新报》第十八册《圣学开会》,光绪二十三年(1897)四月十六日出版,《中外日报》是光绪二十四年(1898)十月十六日转录《天南新报》的,则蔡希邠之名应为圣学会之传讹。《汪穰卿先生师友手札》中藏有汤寿潜函札,没有说到加入强学会。容闳则据其自述,这年初夏抵沪,旋居刘坤一属下任交涉使者三个月,次年仍游沪上,但言“拟游说中央政府于北京,设一国家银行”,没有参加强学会;至于《西学东渐记》末后所称“中国强学会”,则为政变后唐才常等在上海组织的“国会”。乔牟荫疑为乔茂萱(树楠)之误,蔡尔康以为是赞助上海强学会者。吴鲁则更无明文可证。

㉕见拙撰《北京强学会人物》,《戊戌变法人物传稿》附录三;后又增订,见拙撰《戊戌时期的学会和报刊》,台湾商务印书馆1993年版,第40—55页。

㉖麦孟华,各书不载,查梁启超《戊戌政变记》附录《改革起源》称:“于是自捐资创《万国公报》于京师,遍送士夫贵人,与梁启超、麦孟华撰之,日刊送三千份。”《万国公报》为强学会组设前汲取“舆论”之报,麦任撰述,应知会事。《康南海自编年谱》亦言,“议开书藏于琉璃厂,乃择地购书,先嘱孺博出上海办焉”。故补其名。

㉗“提调”,见《康南海自编年谱》;“正董”,见汪大燮:《致汪康年、诒年书》光绪二十一年(1895)九月二十四日,又十月三日书即称为“总董”,见《手札》。

㉘汪大燮:《致汪康年、诒年书》光绪二十一年(1895)九月二十四日;十月三日函则称为“总董”。

㉙汪大燮:《致汪康年、诒年书》光绪二十一年(1895)九月二十四日。

㉚同上。

㉛汪大燮:《致汪康年、诒年书》光绪二十一年(1895)九月二十四日谓原为“总董”,实为“稍集有资”后,“相继入”,并“为政”者,见吴樵:《致汪康年书》光绪二十二年(1896)二月二十日,见《手札》。

㉜同注㉘。

㉝吴樵:《致汪康年书》光绪二十二年(1896)二月二十一日,谓为“京会之发始”者。(www.chuimin.cn)

㉞同注㉘。

㉟同上书,又《赵柏岩集·柏岩文存》有熊亦奇,未知是否此人,《知新报》第七册则谓系编修。

㊱同上书,叶昌炽:《缘督庐日记钞》,光绪二十一年(1895)十一月初四日日记。

㊲杨楷:《致汪康年书》光绪二十一年(1895)腊月二十七日。

㊳汪大燮:《致汪康年书》光绪二十一年(1895)腊月二十七日;吴樵:《致汪康年书》光绪二十二年(1896)二月二十一日。

㊴同上书,叶昌炽:《缘督庐日记钞》,光绪二十一年(1895)十一月初四日日记;康有为:《汗漫舫诗集》,又移入“议劾”之列。

㊵汪大燮:《致汪康年书》光绪二十一年(1895)腊月二十七日。

㊶吴樵:《致汪康年书》光绪二十二年(1896)二月初二日谓北京强学会诸人,于沪上交涉为郑陶斋。

㊷谭嗣同:《致欧阳中鹄书》,见《戊戌变法史·谭嗣同卷》,第382页。

㊸同注②。

㊹康有为:《上海强学会后序》,见《政论集》,第172页。

㊺《上海强学会章程》,见《政论集》,第173页。

㊻张之洞:《吁请修备储才折》,见《张文襄公奏稿》卷二十四,第1—13页。

㊼《康南海自编年谱》“光绪二十一年”;汪大燮:《致汪康年书》光绪二十一年九月二十四日谓强学会经费,“香帅有五千金”;蔡尔康《上海强学会序后按语》也说:“南皮尚书特拨五千金以济公用”,见《中东战纪本末》卷八,第46—47页。

㊽严复:《论中国分党》,见《国闻报汇编》卷上,第51页,光绪二十九年(1903)六月竞化书局排印本。

㊾《康南海自编年谱》“光绪二十四年”。1900年,康有为《与张之洞书》又追述其事,谓“昔者薄游秣陵,过承絷维,为平原十日之欢,效孟公投辖之雅,隔日张宴,申旦高谈,共开强学,窃附同心”。抄件。

㊿据《申报》光绪二十二年(1896)三月十一《强学会收支清单》(下简称《清单》):“收张香帅来银七百两”,“收张香帅来银八百两,申洋一千零三十九元六角四分”,其余为邹凌瀚五百两、陆春江二百两、黄遵宪一百两等。

康有为:《致汪康年书》光绪二十一年(1895)九月三十日,见《汪康年师友书札》,上海古籍出版社1986年版,第1664页。

康有为:《致汪康年书》光绪二十一年(1895)九月三十日,见《汪康年师友书札》,上海古籍出版社1986年版,第1664页。

《张謇日记》光绪二十一年乙未(1895)十月十日记:“得梁星海约兴强学会电”。下附原电:“初十下午九点钟,宁局电张状元。现与中弢、长素诸君子,在沪开强学会,讲中国自强之学,南皮主之,刊布公启,必欲得大名共办此事,以雪国耻。望速复。鼎芬。蒸电。”星海,梁鼎芬;中弢,黄绍箕。知梁、黄当时同来上海。又此电由上海发出,知夏历十月初康有为等抵沪,与《康南海自编年谱》居宁“二十余日”相符。又查《申报》光绪二十二年(1896)三月十一日《强学会收支清单》“支泰安栈租八位一百六十八天,由宁来沪开局,共洋五十一元九角七分”,知来沪共8人,住21天。

《张謇日记》光绪二十一年乙未(1895)十月十日记:“得梁星海约兴强学会电”。下附原电:“初十下午九点钟,宁局电张状元。现与中弢、长素诸君子,在沪开强学会,讲中国自强之学,南皮主之,刊布公启,必欲得大名共办此事,以雪国耻。望速复。鼎芬。蒸电。”星海,梁鼎芬;中弢,黄绍箕。知梁、黄当时同来上海。又此电由上海发出,知夏历十月初康有为等抵沪,与《康南海自编年谱》居宁“二十余日”相符。又查《申报》光绪二十二年(1896)三月十一日《强学会收支清单》“支泰安栈租八位一百六十八天,由宁来沪开局,共洋五十一元九角七分”,知来沪共8人,住21天。

《康南海自编年谱》“光绪二十一年”;又《强学报》第一号刊头右栏,标明“上海强学会书局”。梁启超《创办〈时务报〉源委》也说:“康先生在上海办强学会,张南皮师首捐一千五百两为开办经费。沪上诸当道亦有捐助者,遂在王家沙地方开办。” 见《知新报》第六十六册,光绪二十四年(1898)八月十一日出版;又见《梁启超全集》(第一集),第462页。

《康南海自编年谱》“光绪二十一年”;又《强学报》第一号刊头右栏,标明“上海强学会书局”。梁启超《创办〈时务报〉源委》也说:“康先生在上海办强学会,张南皮师首捐一千五百两为开办经费。沪上诸当道亦有捐助者,遂在王家沙地方开办。” 见《知新报》第六十六册,光绪二十四年(1898)八月十一日出版;又见《梁启超全集》(第一集),第462页。

康有为:《京师强学会序》,见《强学报》第一号;又见《政论集》,第166页。

康有为:《京师强学会序》,见《强学报》第一号;又见《政论集》,第166页。

《申报》光绪二十二年(1896)三月十一日《强学会收支清单》有“支主笔何易一、徐君勉,另跟人由公司船来沪川资五十元”;又支“何、徐每月修金四十元”;末称:“所有余款数目、单据及自置书籍、木器物件,均去年腊廿五日,皆点交汪进士穰卿收存。”知徐、何到沪在“腊廿五日”以前。上有“每月修金”,则徐、何在上海强学会任职应在“腊廿五日”一月以上。再查《强学报》创于“十一月廿八日”,这时徐、何已经来沪,而稿件、排式,则康有为离沪前已有安排,至汪康年则在夏历十二月始到沪。

《申报》光绪二十二年(1896)三月十一日《强学会收支清单》有“支主笔何易一、徐君勉,另跟人由公司船来沪川资五十元”;又支“何、徐每月修金四十元”;末称:“所有余款数目、单据及自置书籍、木器物件,均去年腊廿五日,皆点交汪进士穰卿收存。”知徐、何到沪在“腊廿五日”以前。上有“每月修金”,则徐、何在上海强学会任职应在“腊廿五日”一月以上。再查《强学报》创于“十一月廿八日”,这时徐、何已经来沪,而稿件、排式,则康有为离沪前已有安排,至汪康年则在夏历十二月始到沪。

《强学报》第一号,见顾廷龙、方行、汤志钧编:《强学报、时务报》,中华书局1991年版,第5—6页。

《强学报》第一号,见顾廷龙、方行、汤志钧编:《强学报、时务报》,中华书局1991年版,第5—6页。

《强学报》第二号,同上书,第17—18页。

《强学报》第二号,同上书,第17—18页。

《强学报》第一号。

《强学报》第一号。

同上,光绪二十一年(1895)十一月二十八日。

同上,光绪二十一年(1895)十一月二十八日。

《强学报》第二号,光绪二十一年(1895)十二月初三日。

《强学报》第二号,光绪二十一年(1895)十二月初三日。

梁启超在《创办〈时务报〉源委》也说:“当时,康先生以母寿之故,不能久驻上海,因致穰卿一函两电,嘱其来沪接办。时穰卿犹在湖北就馆也。既而穰卿到沪,而京师强学会为言者中止,沪会亦因停办。”见《梁启超全集》(第一集),第462页。

梁启超在《创办〈时务报〉源委》也说:“当时,康先生以母寿之故,不能久驻上海,因致穰卿一函两电,嘱其来沪接办。时穰卿犹在湖北就馆也。既而穰卿到沪,而京师强学会为言者中止,沪会亦因停办。”见《梁启超全集》(第一集),第462页。

黄遵宪:《人境庐诗草笺注》,古典文学出版社1957年版,第301页。

黄遵宪:《人境庐诗草笺注》,古典文学出版社1957年版,第301页。

《中东战纪本末》卷八。

《中东战纪本末》卷八。

《上海强学会人物》,见拙著:《戊戌变法人物传稿》(增订本),中华书局1982年版,第714—722页。

《上海强学会人物》,见拙著:《戊戌变法人物传稿》(增订本),中华书局1982年版,第714—722页。

《申报》光绪二十二年(1896)三月十一日《清单》:“又主笔龙积之,乃董事经筱珊电邀,主笔未全。”那么《强学报》停刊时,龙泽厚尚未到沪,但《强学报》既列其名,且有邀为主笔之约,故系于此。

《申报》光绪二十二年(1896)三月十一日《清单》:“又主笔龙积之,乃董事经筱珊电邀,主笔未全。”那么《强学报》停刊时,龙泽厚尚未到沪,但《强学报》既列其名,且有邀为主笔之约,故系于此。

吴德潇,《强学报》《按语》均无其名,但《汪穰卿先生师友手札》藏有吴德潇《致汪康年书》,提到康有为自江宁来,德潇偕黄遵宪前往晤谈,言及兴办上海强学会事,那么,德潇是预闻上海强学会开办的,只以不久即遄津赴京,故未列名。梁启超《创办时务报源委》:“吴季清大令德潇,与公度、穰卿、启超皆至交,又与启超同寓京师,故《时务报》开办一切事,无不共之。”知德潇父子备悉上海强学会始末,且曾参加谋议。

吴德潇,《强学报》《按语》均无其名,但《汪穰卿先生师友手札》藏有吴德潇《致汪康年书》,提到康有为自江宁来,德潇偕黄遵宪前往晤谈,言及兴办上海强学会事,那么,德潇是预闻上海强学会开办的,只以不久即遄津赴京,故未列名。梁启超《创办时务报源委》:“吴季清大令德潇,与公度、穰卿、启超皆至交,又与启超同寓京师,故《时务报》开办一切事,无不共之。”知德潇父子备悉上海强学会始末,且曾参加谋议。

《汪穰卿先生师友手札》藏有吴樵手札多通,历志北京强学会始末,并抒述对上海强学会的意见,应该预闻会务。

《汪穰卿先生师友手札》藏有吴樵手札多通,历志北京强学会始末,并抒述对上海强学会的意见,应该预闻会务。

章炳麟,《强学报》《按语》均无其名,朱希祖:《本师章太炎先生口授少年事迹笔记》称:“乙未,康先生设强学会,余时年二十八岁。……至是,闻康设会,寄会费银十六元入会。”见《制言》第二十五期。《时务报》创刊,章亦一度任撰述。《太炎先生自定年谱》“光绪二十二年,二十九岁”记:“祖诒后更名有为,以公车上书得名。又与同志集强学会,募人赞助,余亦赠币焉。至是,有为弟子新会梁启超卓如与穗卿集资,就上海作《时务报》,招余撰述,余应其请。”则章亦加入上海强学会。

章炳麟,《强学报》《按语》均无其名,朱希祖:《本师章太炎先生口授少年事迹笔记》称:“乙未,康先生设强学会,余时年二十八岁。……至是,闻康设会,寄会费银十六元入会。”见《制言》第二十五期。《时务报》创刊,章亦一度任撰述。《太炎先生自定年谱》“光绪二十二年,二十九岁”记:“祖诒后更名有为,以公车上书得名。又与同志集强学会,募人赞助,余亦赠币焉。至是,有为弟子新会梁启超卓如与穗卿集资,就上海作《时务报》,招余撰述,余应其请。”则章亦加入上海强学会。

邹凌瀚捐款之多,仅次于张之洞、黄遵宪,但他对设会、办报宗旨,与康有为等改良派并不相同,邹凌瀚在光绪二十四年(1898)八月十八日《致汪康年书》称:“忆在沪时,与兄言康某必败,今果如所料,然亦不想如此之速也。弟初以议论宗旨不同,洁身而归江西,甫及两载,康即倾覆。前者告兄,以京师众怒必杀康某,斯语兄当忆之。”见《汪康年师友书札》,第2823—2824页。

邹凌瀚捐款之多,仅次于张之洞、黄遵宪,但他对设会、办报宗旨,与康有为等改良派并不相同,邹凌瀚在光绪二十四年(1898)八月十八日《致汪康年书》称:“忆在沪时,与兄言康某必败,今果如所料,然亦不想如此之速也。弟初以议论宗旨不同,洁身而归江西,甫及两载,康即倾覆。前者告兄,以京师众怒必杀康某,斯语兄当忆之。”见《汪康年师友书札》,第2823—2824页。

《申报》光绪二十二年(1896)三月十一日《强学会收支清单》内有“收陆春江观察来银二百两,申洋二百八十五之三角八分”。

《申报》光绪二十二年(1896)三月十一日《强学会收支清单》内有“收陆春江观察来银二百两,申洋二百八十五之三角八分”。

《清单》内有“收朱阆稚翁来银一百两,申洋一百三十二元五角”。

《清单》内有“收朱阆稚翁来银一百两,申洋一百三十二元五角”。

《清单》内有“收孙玉仙翁来银十两,申洋十三元一角”。

《清单》内有“收孙玉仙翁来银十两,申洋十三元一角”。

《清单》末称:“又主笔龙积之,乃董事经筱珊电邀,主笔未全,译文仅译三纸。”查经筱珊为经莲珊之误,据经自述:“迨乙未岁,制府署两江,则康主事兴强学会,电委仆为董事”。(《居易初集》卷二)可见其任强学会董事,系张之洞电邀。但经以“病甚,旋即禀退”。(同上)建议“宜速招汪穰卿来沪夹辅”,再请郑观应等“劻襄”〔《复康主政书》,光绪二十二年(1896)正月,同上书〕。又,经元善与龙泽厚相识,龙且拟介绍梁启超来沪帮助经元善办理经正书院,《申报》谓“电邀”龙泽厚来沪,知经亦与会务有关。

《清单》末称:“又主笔龙积之,乃董事经筱珊电邀,主笔未全,译文仅译三纸。”查经筱珊为经莲珊之误,据经自述:“迨乙未岁,制府署两江,则康主事兴强学会,电委仆为董事”。(《居易初集》卷二)可见其任强学会董事,系张之洞电邀。但经以“病甚,旋即禀退”。(同上)建议“宜速招汪穰卿来沪夹辅”,再请郑观应等“劻襄”〔《复康主政书》,光绪二十二年(1896)正月,同上书〕。又,经元善与龙泽厚相识,龙且拟介绍梁启超来沪帮助经元善办理经正书院,《申报》谓“电邀”龙泽厚来沪,知经亦与会务有关。

《清单》内有“账房杨葵园,修金五十元”。

《清单》内有“账房杨葵园,修金五十元”。

《清单》内有“书写杨子勤,修金十五元”。

《清单》内有“书写杨子勤,修金十五元”。

《清单》内有“翻译马善子,修金四十元”。又称“译人仅译五纸”。

《清单》内有“翻译马善子,修金四十元”。又称“译人仅译五纸”。

经元善:《复南海康主政书》,见《经元善集》,华中师范大学出版社1988年版,第166页。

经元善:《复南海康主政书》,见《经元善集》,华中师范大学出版社1988年版,第166页。

《手札》,常州博物馆藏。

《手札》,常州博物馆藏。

康有为:《人境庐诗草序》,见黄遵宪《人境庐诗草笺注》。

康有为:《人境庐诗草序》,见黄遵宪《人境庐诗草笺注》。

梁启超:《莅北京大学校欢迎会演说词》,《梁任公书牍》卷上,见《梁启超全集》(第十五集),第51页。

梁启超:《莅北京大学校欢迎会演说词》,《梁任公书牍》卷上,见《梁启超全集》(第十五集),第51页。

见拙撰:《汪穰卿师友手札中关于强学会的史料》《上海强学会和强学报》,两文收入《康有为和戊戌变法》,中华书局1984年版。

见拙撰:《汪穰卿师友手札中关于强学会的史料》《上海强学会和强学报》,两文收入《康有为和戊戌变法》,中华书局1984年版。

汪大燮:《致汪康年、诒年书》,录自《手札》,《书札》似缺。

汪大燮:《致汪康年、诒年书》,录自《手札》,《书札》似缺。

《德宗景皇帝实录》卷三八一。

《德宗景皇帝实录》卷三八一。

汪大燮:光绪二十一年(1895)十月初三日《致汪康年、诒年书》,见《汪康年师友书札》,第717页。

汪大燮:光绪二十一年(1895)十月初三日《致汪康年、诒年书》,见《汪康年师友书札》,第717页。

同上。

同上。

吴樵:光绪二十二年(1896)二月二十一日《致汪康年书》,同上书,第472页。

吴樵:光绪二十二年(1896)二月二十一日《致汪康年书》,同上书,第472页。

汪大燮:光绪二十一年(1895)腊月二十七日《致汪康年、诒年书》,录自《手札》,《书札》似缺。

汪大燮:光绪二十一年(1895)腊月二十七日《致汪康年、诒年书》,录自《手札》,《书札》似缺。

同上书,第721—722页。

同上书,第721—722页。

同上书,第722页。

同上书,第722页。

孙家鼐:《官书局奏定章程疏》,见《万国公报》第九十二册,光绪二十二年(1896)八月出版。

孙家鼐:《官书局奏定章程疏》,见《万国公报》第九十二册,光绪二十二年(1896)八月出版。

同注

同注 ,第472—473页。

,第472—473页。

同上书,第473页。

同上书,第473页。

张佩纶谓序文托诸张之洞,“犹刘歆之托周公”,可知时人也颇知悉,见《涧于集》书牍卷六。

张佩纶谓序文托诸张之洞,“犹刘歆之托周公”,可知时人也颇知悉,见《涧于集》书牍卷六。

书于光绪二十一年(1895)十一月十二日,《汪康年师友书札》,第461页,《手札》录自原件,与《书札》稍异。

书于光绪二十一年(1895)十一月十二日,《汪康年师友书札》,第461页,《手札》录自原件,与《书札》稍异。

此书无月日,应发于光绪二十一年(1895)十一月后,同上书,第1020页。

此书无月日,应发于光绪二十一年(1895)十一月后,同上书,第1020页。

《上海强学会章程》明确指出“本会专为自强而设”,《中国公会章程》则“讲求实用”;《上海强学会章程》表达了学习西方的愿望,《中国公会章程》则似是研究“贫弱”的学术性团体;而最主要的则在“孔子改制”。见《戊戌变法史》,第151—153页。

《上海强学会章程》明确指出“本会专为自强而设”,《中国公会章程》则“讲求实用”;《上海强学会章程》表达了学习西方的愿望,《中国公会章程》则似是研究“贫弱”的学术性团体;而最主要的则在“孔子改制”。见《戊戌变法史》,第151—153页。

康有为:《康南海自编年谱》“光绪二十一年乙未,三十八岁”,见《戊戌变法》(四),第130页。

康有为:《康南海自编年谱》“光绪二十一年乙未,三十八岁”,见《戊戌变法》(四),第130页。

《康南海自编年谱》“光绪十四年戊子,三十一岁”,同上书,第121页。

《康南海自编年谱》“光绪十四年戊子,三十一岁”,同上书,第121页。

梁启超:《戊戌政变记·改革起原》后附,见日本铅印本,中华书局本。

梁启超:《戊戌政变记·改革起原》后附,见日本铅印本,中华书局本。

同上。

同上。

台湾近代史研究所专刊第二十八种,1985年2月再版本。

台湾近代史研究所专刊第二十八种,1985年2月再版本。

日本四国学院大学文学部东洋史研究室发行,1978年4月出版。

日本四国学院大学文学部东洋史研究室发行,1978年4月出版。

台湾商务印书馆1993年12月出版。

台湾商务印书馆1993年12月出版。

1898年保国会成立时各学会未列入。

1898年保国会成立时各学会未列入。

梁启超:《戊戌政变记·改革起原》后附,见日本铅印本。

梁启超:《戊戌政变记·改革起原》后附,见日本铅印本。

《康南海自编年谱》“光绪二十一年乙未,三十八岁”,见《戊戌变法》(四),第133页。

《康南海自编年谱》“光绪二十一年乙未,三十八岁”,见《戊戌变法》(四),第133页。

梁启超:光绪二十四年(1898)二月十一日《致汪康年书》,手迹,见《梁启超全集》(第十九集),第450页。

梁启超:光绪二十四年(1898)二月十一日《致汪康年书》,手迹,见《梁启超全集》(第十九集),第450页。

有关康有为传的文章

当今学者对《大同书》的评价不一,有誉有毁,其主要症结是把康有为早期的“大同思想”和后来撰述的《大同书》混同评价,从而不可能对《大同书》做出正确的结论。那么《大同书》究竟是哪一年完成的呢?......

2023-11-03

梁启超则于9月25日由塘沽乘轮逃亡日本。康有为抵日后,他们共同计划“勤王求救”。康有为自1898年10月25日“入神户”,而次年4月3日由横滨东渡,滞留日本共5个月10天。在此时期,刊布“密诏”,发出《奉诏求救文》。康有为为了扶植光绪复辟,不惜把“密诏”改窜,表示“奉诏求救”。“帝后之争”,光绪无权,康有为是早向日本透露的。......

2023-11-03

辛亥革命以后,康有为主张虚君共和、君主立宪。“虚君共和”,所“虚”之“君”,即清废帝溥仪。欧洲不少国家,“皆师英为立宪君主制,日本、波斯亦师之”。他遍游欧、美,考察各国情况,“其所以不立民主而为立宪君主者,以民主必以兵争政权、争总统,而日日召乱,则法纪必废,民无所托命,国亦危矣。惟有君主世袭,则国本坚固不摇”,还是以君主立宪为好。......

2023-11-03

所谓“反对袁世凯的假共和”,是毫无根据的。接着,谭嗣同“说袁勤王”,结果袁世凯告密,政变发生,六君子遇难。为此,康有为是深恨袁世凯的,在他出亡海外期间,多次指斥袁世凯,称为“袁贼”。无论从时间、条件上,还是康有为的函札中,都没有他“反对袁世凯的假共和”的踪迹。......

2023-11-03

⑥在第一次上书时,对在朝的大臣,更是多方奔走,寄予厚望。第一次上书不达的教训是,大臣阻格,格不上达,不但无“吐哺握发” 的周公,并且尸位素餐,壅塞鬲闭。上书不达的另一教训是:“虎豹狰狞守九关,帝阍沉沉叫不得”,且遭朝士大攻,视为“病狂”。......

2023-11-03

《新学伪经考》是康有为在维新变法时期的主要理论著作之一,而不是“一部极重要、精审的辨伪著作”。非但如此,《新学伪经考》还打击了“恪守祖训”的顽固派,促使了知识分子对“卫道”的“圣经”的怀疑,起到一次思想上的解放作用。如上所述,《新学伪经考》撰于康有为积极酝酿维新变法之时。如果胶着于学术方面来衡量《新学伪经考》,那么,书中确实有其武断之处。......

2023-11-03

自1898年6月11日光绪皇帝“诏定国是”决定变法起,至同年9月21日政变止,共计103天,历史上称为“百日维新”。戊戌变法,是经过康有为的建议和活动,通过光绪皇帝“诏定国是” 的。6月11日,光绪根据御史杨深秀、侍读学士徐致靖等的奏章,召集军机全堂,“诏定国是”,决定变法。所谓“诏定国是”的内容是:数年以来,中外臣工,讲求时务,多主变法自强。......

2023-11-03

消息传出,激起中国人民的无比愤慨。这个暗杀团,成为国内两湖、江浙地区革命活动迅速掀起的重要火种。《驳康有为论革命书》从清朝的封建统治和种族迫害说到革命的必要,对以康有为为代表的改良派理论严加批驳。这个纲领的实质,是用革命手段推翻清朝封建统治,它为革命派提供了前所未有的犀利武器。从此,推翻清朝成为时代主流,保皇会保皇臣清的面目也......

2023-11-03

相关推荐