北京强学会规模初具,康有为即于10月17日出京,经天津到南京,企图说服张之洞,成立上海强学会。康有为之所以要在上海成立强学会,是有其理由的。并于北京强学会筹组时,捐助五千金。《上海强学会序》还由他署名,真像“颇以自任”的“维新”大员。上海强学会后来的人事递嬗,改弦易辙,与此有关。刊布报纸是上海强学会“最要者四事”之一,康有为也自称“急欲办报”,并在旅沪期间,电调门人徐勤、何树龄由粤来沪办报。......

2023-11-03

康有为在不断上书光绪皇帝,以争取从上而下的政治改革的同时,又组织学会和创办报刊。他们最早组织的学会是强学会,最早创办的报刊是《万国公报》。

康有为等维新派对学会组织极为重视,他说:

中国风气向来散漫,士夫戒于明世社会之禁,不敢相聚讲求,故转移极难。思开风气、开知识,非合大群不可,且必合大群而后力厚也。合群非开会不可,在外省开会,则一地方官足以制之,非合士夫开之于京师不可。既得登高呼远之势,可令四方响应,而举之于辇毂众著之地,尤可自白嫌疑。故自上书不达之后,日以开会之义,号之于同志。①

他们重视学会,认为学会在维新运动中能发挥下述作用:

第一,“广联人才,创通风气”。

戊戌时期的维新人士认为,组织学会是挽救民族危亡,推动变法维新,使国家富强的一项大事。他们认为“泰西所以富强之由,皆由学会讲求之力”②。中国风气,“向来散漫”,自明末禁止结社以来,“士气大衰”,“国之日孱,病源在此”。应该“破此锢习”,提倡学会,“以雪仇耻”,“以修庶政”,所以“欲救今日之中国,舍学会末由哉”!

维新人士认为,要变法维新,要挽救危亡,就要广联人才,讲求自强,所谓“今欲振中国,在广人才;欲广人才,在兴学会”。这里所说的人才,是指学习西方社会学说或自然学知识的新型知识分子。通过学会,可以培养和团结一批通晓“西学”的知识分子,组织致力于维新事业的骨干队伍,从而“结群力厚”,以开风气而挽世变。

本来,可以通过新式学堂培养人才、振兴中华的。但一则学堂有限,且非短期即能培养出人才;再则学堂主要培养童蒙、青少年,而对那些受过封建教育的成年人,灌输新知识、转变旧思想,显得更是迫切。所谓“欲实行改革,必使天下年齿方壮志气远大之人,多读西书通西学而后可”③。学会的建立,团结志士,进而引进和吸取更多人加入维新行列,“以群为体,以变为用”,组织群众,推动变法。

应该指出,康有为是在“上书不达”以后,才悟出“合群非开会不可” 的迫切性的。如前所述,他在1888年第一次上书时,曾对在朝的大臣,多方奔走,寄予厚望,结果没有达到预期的效果,位处高位者既无周公那样“吐哺握发”的接待,康有为还饱受各种各样的讥讽。衮衮诸公,“龌龊保位”,尸位素餐,壅塞隔闭,从而促使他找寻新的理论依附并感到“合群力厚”的重要。单是几个维新志士呼号吁恳,是办不成大事的。

康有为于旅京期间,在中层官僚中展开过一些活动,如帮侍御屠仁守草折上疏;在1895年中日战后第二次上书时联合了1300多名举人联名上书,然而,“是夕议者既散,归则闻局已大定,不复可救,于是群议涣散,有谓仍当力争、以图万一者,亦有谓成事不说、无为蛇足者。盖各省坐是取回知单者又数百人,而初九日松筠之足音已跫然矣,议遂中辍”④。本来有些人只是“随声应和”,一遇“执政者”“阻人联衔”,“纷纷散去,且有数省取回知单者”⑤。过去没有结会立社没有组织一个带有群众性的政治团体,没有一个宣传自己政治主张的舆论阵地,临时凑集,既会“乌合兽散”,联衔上书,也易“形存实亡”。

上书的教训,人才的联系,愈益使他们感到组织学会的重要。康有为自己就说:“故以上书不达之后,以开会之义,号之同志。”

第二,“兴民权”,“通上下之情”。

维新人士认为中国政治的弊病在于尊卑悬殊、上下隔绝。这种君主专制统治,压抑民气,使不得伸,以致“血脉不通,病危立至”。还在1888年,康有为第一次上清帝书时,就提出了“通下情”的主张,说“今上下否塞极矣,譬患咽喉,饮食不下,导气血不上达,则身命可危,知有害而反之,在通之而已。……通之之道,在霁威严之尊,去堂陛之隔,使臣下人人得尽其言于前,天下人人得献其才于上”。通隔阂,明下情,实为当务之急。

维新人士提出“伸民权”,要求适当限制封建统治的特权和森严的等级制度,在一定程度上予人们以某些政治权利。他们要求通过学会争取和扩大这些权利,从而提高从事政治活动的能力。他们认为过去有人企图改变上下隔阂,“用力非不勤,而卒于无效”。这是因为“未得其道,而鸟合兽散,无会焉以为之联系也”。如能建立学会,情况即可改变。“凡会悉以其地之绅士领之,分学会各举其绅士入总学会,总学会校其贤智才辩之品弟以为之差。官欲举某事,兴某学,先与学会议之,议定而后行。议不合,择其说多者从之。民欲举某事,兴某学,先上于分学会,分学会上总学会,总学会可则行之。官询察疾苦,虽远弗阂也;民陈诉利病,虽微弗遏也,一以关捩于学会焉”⑥。

他们所说的“民权”,实际上是“绅权”,主要是某些在地方上有一定地位而有新型知识的绅士之权。他们认为:“凡用绅士者,以其于民之情形熟悉,可以通上下之气而已。”所以,欲兴民权,宜先兴绅权,欲兴绅权,宜以学会为之起点。“欲用绅士,必先教绅士。教之惟何?惟一归之于学会而已”⑦。

可见,维新人士对组织学会是异常重视的。

但是,他们积极宣传组织学会的重要性,却又是依托古制,说是中国古已有之。康有为援引《易经》“君子以朋友讲习”、《论语》“百工居肆以成其事,君子居学以致其道”为证,且谓:

昔曾文正与倭文端诸贤,讲学于京师,与江忠烈、罗忠节诸公,讲练于湖湘,卒定拨乱之功。普鲁士有强国之会,遂报法仇;日本有尊攘之徒,用成维新。⑧

引德国、日本以明设会之意,又以曾国藩、倭仁、江忠源等的“讲学”“讲练”作为例证。这里,一方面可以看到维新人士对清政府文化钳制、束缚思想的不满;另一方面,他们把学会说成古已有之,正是他们“托古改制”的本色。

然而,当“民智”未通、风气未明之际,一些官僚士子,还不易认识学会的重要性,这就要依靠舆论宣传,创办报刊。

康有为的弟子梁启超专门写了《论报馆有益于国事》一文⑨,说:

觇国之强弱,则于其通塞而已。血脉不通则病,学术不通则陋。道路不通,故秦越之视肥瘠,漠不相关;言语不通,故闽粤之与中原,邈若异域。惟国亦然。上下不通,故无宣德达情之效,而舞文之吏,因缘为奸,内外不通,故无知己知彼之能,而守旧之儒,乃鼓其舌,中国受侮数十年,坐此焉耳。

去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也。无耳目,无喉舌,是曰废疾。今夫万国并立,犹比邻也,齐州以内,犹同室也。比邻之事而吾不知,甚乃同室所为,不相闻问,则有耳目而无耳目,上有所措置,不能喻之民,下有所苦患,不能告之君,则有喉舌而无喉舌。其有助耳目喉舌之用而起天下之废疾者,则报馆之为也。

以报馆为“去塞求通”的“肇端”,能为民“喉舌”,“起天下之废疾”,他们有益于国是可想而知。“西人格致制造专门之业,官立学校,士立学会,讲求观摩,新法日出,故亟登报章,先睹为快”。中国则不然。尽管中国邸报“兴于西报未行以前,然历数百年未推广”,以致“裨益盖寡,横流益急,晦盲依然,喉舌不通”,急应大声疾呼,办报宣传。

创办报刊以启迪民智,抑扬舆论;组织学会以团结“士群”,联结人才;以学会为“兴绅权”之“起点”,以报刊为“去废疾”的“喉舌”;且利用报刊宣传设立学会的必要,依靠学会以办理、销行报刊。学会与报刊既有密切的关系,中日甲午战后,维新人士也以此两者为首要任务。

康有为在《公车上书》不达以后,就“日以开会之义号之于同志”,陈炽以为“办事宜先后,当以报先通其耳目,而后可举会”。于是在设会之初,先行办报,所办之报,曰《万国公报》。

晚近史籍,或以北京强学会最早创办之报叫《中外纪闻》,或以《中外纪闻》即《万国公报》,实误。《万国公报》创于1895年8月17日(光绪二十一年六月二十七日),《中外纪闻》则刊于同年12月16日(十一月初一日),前者创于强学会筹设之初,后者则刊于强学会已设之后。卫理《广劝捐输说》:北京强学会“所出之报,亦名曰《万国公报》,则更名《中外纪闻》”⑩。

晚近史籍之所以误系,是因为康有为、梁启超等追忆不够明确,或有疏漏,其实仔细爬梳,还是可以考出《万国公报》是在强学会筹组之初即已早刊。

梁启超在光绪二十一年五月《致夏曾佑书》中说:

顷欲在都设一新闻馆,略有端绪,度其情形,可有成也。⑪

康有为在《自编年谱》“光绪二十一年”说:

先是,自六月创报,吾独自捐款为之。后陈次亮、张君立皆来相助,而每期二金,积久甚多,至八月节尽典衣给之,得次亮助盘费而能行。

又说:

时报大行,然守旧者疑谤亦渐起,当时莫知报之由来,有以为出自德国者,有以为出自总理衙门者,既而知出自南海馆,则群知必吾所为矣。

照此说来,光绪二十一年五月间,即“公车上书”不久,已有“开设报馆之议”,当康有为“日以开会之义号之于同志”之时,采用陈炽的建议,在设会之初,先行办报,所办之报,曰《万国公报》。

《万国公报》,双日刊,每册有编号,无出版年月,刊式与《京报》相似,报名与英、美传教士所办之报相同,因为上海广学会编的《万国公报》在政府官僚中行销有年,故袭用其名,以利推广。由于它是北京强学会筹组时刊行的,因此可称为北京《万国公报》,以示与上海《万国公报》有别。北京《万国公报》共出45册,上海基督教三自爱国会存有全帙,第一册有英国传教士李提摩太亲笔英文批注,略谓:“这四十五册,是最初三个月的全套刊物,一八九五年八月十七日创刊,隔天出报,这是中国维新派在北京出版的第一个机关报。大多数文章都是从广学会书刊上转载的,刊名与广学会机关报《万国公报》完全相同,后来经我建议更改,以免两相混淆。”

《万国公报》每册有论文一篇,长篇则分期连载,除转录广学会暨其他报刊外,撰文未署名,实际出自康门弟子梁启超、麦孟华之手。重要文章有《地球万国说》《地球万国兵制》《通商情形考》《万国矿务考》《万国邮局章程价值考》《各国学校考》《学校说》《铁路情形考》《铁路通商说》《铁路改漕说》《铁路备荒说》《铁路便行旅说》《铁路兴屯垦说》《铁路工程说略》《佃渔养民说》《农学略论》《农器说略》《铸银说》《西国兵制考》《印俄工艺兴新富强说》《报馆考略》等。这些文章,着重宣传“富强”“养民”“教民”之法,对开矿、铸银、制机器、造轮船、筑铁路、办邮政、立学堂、设报馆,以至务农、劝工、惠商、恤穷等都有论列,基本上是发挥康有为《上清帝书》中的变法主张。有的文章还认为“言富”不能止于“开矿、制造、通商”,“言强”不能止于“练兵、选将、购械”,而应该看到“国家富强在得人才,人才成就在兴学校”,“学校之盛”,是“西洋诸国所以勃兴之本原”。

《万国公报》刊行,“舆论渐明”,于是募资集款,筹议立会。《自编年谱》说:

报开两月,舆论渐明,初则骇之,继亦渐知新法之益。吾复挟书游说,日出与士大夫讲辩,并告以开会之故,明者日众。乃频集通才,游宴以鼓励之,三举不成,然沈子培刑部、陈次亮户部,皆力赞此举。(www.chuimin.cn)

七月初,与次亮约集客,若袁慰亭世凯、杨叔峤锐、丁叔衡立钧,及沈子培、子封兄弟,张巽之孝谦、陈□□,即席定约,各出义捐,一举而得数千金。即举次亮为提调,张巽之帮之。张为人故反覆,而是时高阳当国,张为其得意门生,故沈子培举之,使其勿败坏也。举吾草叙文及章程,与卓如拟而公商之。丁、张畏谨,数议未定。吾欲事成,亦迂回而从之。于是三日一会于炸子桥嵩云草堂,来者日众,翰文斋愿送群书,议开“书藏”于琉璃厂,乃择地购书,先嘱孺博出上海办焉。⑫

强学会的会址,设在北京宣武门外后孙公园,⑬即《万国公报》所在地。至于强学会的正式成立时间,以往一直根据上述“七月初”,但《自编年谱》又说:“报开两月,舆论渐明”,那么,它的成立,应在“报开两月” 之后。“报”,指的是北京《万国公报》。《万国公报》创于夏历六月二十七日,不应“七月初”即已组成。梁启超于光绪二十一年八月初三日《致夏曾佑书》说:“此间数日内,袁慰亭、陈仰垣诸人开一会,集款已有二千(原注:‘以后尚可通达官得多金’),拟即为译书刻报地步,若能成,亦大佳也。” 同月二十七日,续函夏曾佑:“前书所言学会事尚未大成,故淹留于此,将以俟之。”⑭知夏历八月底“尚未大成”。

查康有为于1895年8月间在北京创刊的《万国公报》,“遍送士夫贵人”,使之“渐知新法之益”,“告以开会之故”后,9月中旬(七月底、八月初)“游宴小集”,筹资集款。等到规模初具,康有为即于10月17日(八月二十七日)出京,由津转宁,企图游说张之洞在“南北之汇,士大夫所走集”的上海设立上海强学会。至于北京强学会的成立则在11月中(十月初),亦即康有为离京以后,它是以强学书局的开设为标志的。上海图书馆藏《汪穰卿先生师友手札》中,汪大燮在《致汪康年·诒年书》有着明确记载:

京中同人,近立有强学会,亦名译书局,下月开局。先译日报,凡伦敦《泰晤士》《代谟斯报》,先日出一册(原注:“约十页”)。等西书购到,即译书……同仁延兄及梁卓如为主笔。(九月二十四日)

兄初十左右,即移居强学书局。寄上《章程》一册、招股票一张,乞察阅。(十月初三日)

强学书局已开,兄于十月十一日移住局中,先以报事为主。(十月初八日)⑮

由上可知,强学会又名译书局,也叫强学书局或强学局,它的正式成立,应在光绪二十一年十月初,亦即1895年11月中。

北京强学会正式开局后,“先以报事为主”,把《万国公报》改名为《中外纪闻》⑯,以梁启超、汪大燮为主笔。

12月16日(十一月初一日),《中外纪闻》正式出版,双日刊,木活字印刷,每册注明出版年月,无编号,竹纸印刷,每册连封面约10页。封面《中外纪闻》4字,紫红色,似出康有为手笔。每面10行,每行22字。在他的《凡例》中说:

一、本局新印《中外纪闻》,册首恭录阁抄,次全录英国路透电报,次选译外国各报:如《泰晤士报》《水陆军报》等类,次择录各省新报,如《直报》《沪报》《申报》《新闻报》《汉报》《循环报》《华字报》《维新报》《岭南报》《中西报》等类,次译印西国格致有用诸书,次附论说。

一、《纪闻》两日一次,每月十五次,月底取回,装订成册。中西近事,略具于中。拟仿《西国近事汇编》之例,不录琐闻,不登告白,不收私函,不刊杂著。

一、此册所录近事,皆采各国各省日报,标明来历,务期语有根据;至其论说,亦采各书各报,间加删润。或有集采众书成篇者,不标来历,以省繁重。

一、购阅《纪闻》者,每月收京足银叁钱,票钱从便,照时价扣算。京外购者,按路程远近,酌加寄费。嗣后推广各省会、各城镇商埠,再设分局。

一、创办自十一月初一日为起,十日以内,报费由本局致送,嗣后愿购者,始行送阅,报费按月先付。如不及月,亦按册收费,免致亏折。

一、本局在京都宣武门外后孙公园,愿购书者,请至局中挂号,并由各京报房分售。

根据上述,参以《中外纪闻》原刊,知它创于12月16日(十一月初一日),即强学书局成立之后,这时康有为已离京,但他和《中外纪闻》的关系,却毋庸怀疑。因为:

第一,《凡例》注明“强学书局公订”,是其为北京强学会的机关报可知,所以发刊地点就在“宣武门外后孙公园”。强学会是康有为发起,疑在他离京前已筹组《中外纪闻》,报纸封面题字,亦似其手笔。

第二,《中外纪闻》的主持人梁启超是康有为的弟子,也是帮助他展开维新运动的最主要助手,他特地把康有为所撰《上海强学会序》刊于该刊“十一月十五日”。再则,《中外纪闻》在刊载“译印西国格致有用诸书” 后,文末每有简论,所论亦秉承康有为旨意,为《英国幅员考》后“附论”曰:

地球面积,海多于陆,万国相通,舍海道末由也。英人以三百年间,尽扼海道之险要而守之。……五洲船舶,来往孔道,无不归其掌握如奕者。然统筹全局,择要著而争之,其余散著,不烦虑而定矣。……虽然,以土耳其跨三洲之地,而见逼六国;以英人处三岛之陋,而雄制五洲。盖边防之强弱,惟内治之兴替是视。《孟子》曰:“国家闲暇,

及是时,明其政刑,虽大国必畏之矣。”又曰:“国家闲暇,及是时,般乐怠傲,是自求祸也。”万国强盛弱亡之原,无外此二途者,谋国者宜何择焉。⑰

《西国铁路考》刊毕,末加论曰:

以各国幅员方里之数,合其已有铁路里数,英、比利时、日诸国最多者无论矣。……若夫通士气、阜商务、恤贫民,一举数善,国本强弱,恒必由之,煌煌明诏,审法修废,挈领握枢,我皇其圣矣。⑱

《各国驻华师船考》后附论曰:

英国百年来,海上战争之事,皆为保护商务之计。然其所以战胜攻取,属地遍五洲者,实基于此。盖英国兵力之强弱,全球商务之兴衰系焉。各国兵船,游弋东方,保护商旅,犹英志也。顾来者愈众,其力愈厚,乃至变本加厉,于额足保护商务之外,又增倍蓰,竞多角雄,各不相让,识者于此,审时变焉。连群鸡而不飞,牵一发而即动。《孟子》曰:“国家闲暇,及是时,明其政刑。”今夫闲暇者,时之难得而易失者也。⑲

《地球奇妙论》末谓:

大地行动,寂静无声,人故不觉。现有识者考知此事,使人得明地球之奇妙,正宜深思静察,以悉天地之奥妙也。⑳

这些“附论”,与康有为的维新主张也是一致的。

《中外纪闻》发刊时间虽仅月余,但它是资产阶级改良派继《万国公报》以后的宣传刊物,是资产阶级早期政治团体的机关刊物,是北京强学会正式成立后发刊的,它探讨“万国强弱”,提出言政敷治,在中国近代政治史、新闻史上有一定地位,而康有为组织强学会和筹组报刊,也自有其贡献。

康有为在代张之洞作的《上海强学会序》中说:“顷士大夫创立强学会于京师,以讲中国自强之学,风雨杂沓,朝士鳞萃,尚虑未能布衍于海内,于是江海散佚,山林耆旧,盍簪〔聚〕讲求。”㉑强学会在北京筹组时,究竟聚集了一些什么人物?

根据《自编年谱》“光绪二十一年”的记载,先后提到康有为、陈炽、沈曾植、沈曾桐、袁世凯、杨锐、丁立钧、张孝谦、陈□□(仰垣)、梁启超、李提摩太、刘坤一、张之洞、王文韶、宋庆、聂士成、褚成博、张仲忻等18人。《南海先生诗集》卷二《汗漫舫诗集》增加王鹏运、文廷式、徐世昌、张权4人,而移褚成博于“议劾”之列。梁启超:《三十自述》《戊戌政变记》语焉不详。蔡尔康《上海强学会序后按语》又增加洪良品、翁斌孙、曾广钧、王之春、程文炳、龙殿扬6人㉒。此外,《天南新报》和赵炳麟《陈炽传》均有增补㉓。

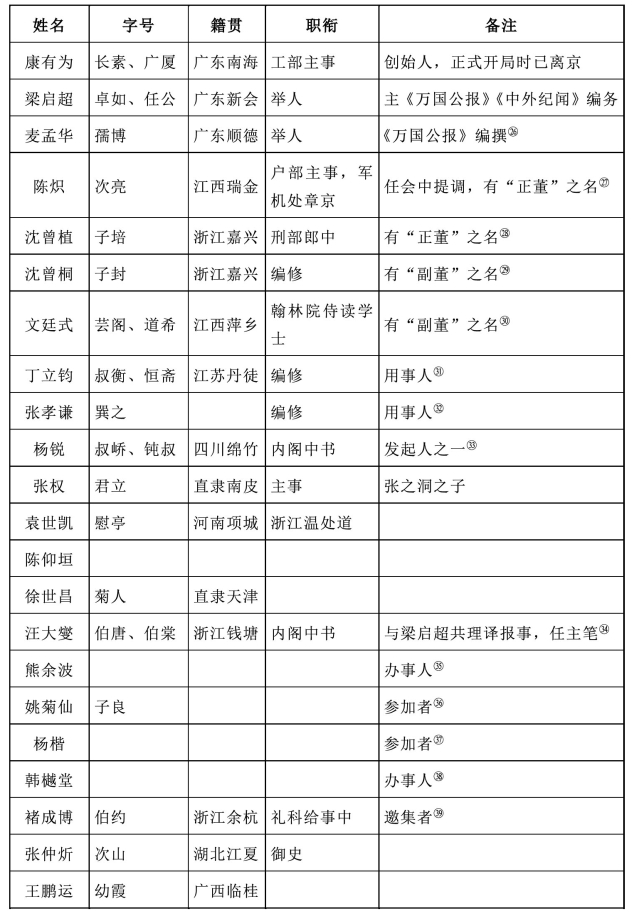

查蔡尔康、赵炳麟没有参加强学会,《天南新报》得自传闻,所言均未能全信㉔,即康有为、梁启超所述,也未把创议者和赞助人加以区别。作为资产阶级早期的政治团体,不会有严密的入会手续,不会有可靠的登记表留存。这就需要爬梳考核。而《汪穰卿先生师友手札》(以下简称为《手札》),却保存了不少当时有关人物的函札多件,它比康、梁所述更为原始。探索北京强学会人物,就应以《手札》为主,参稽其他书刊,重加厘定㉕。这里,将列名会籍、支持学会诸人列表如下(见表5-1、表5-2):

表5-1 列名会籍或参预会务者

表5-2 支持学会或与之有关者

以上“列名会籍或参预会务者”22人,“支持学会或与之有关者”14人。另有“文献讹误或存疑者”,如谭嗣同,李提摩太《留华四十五年记》第十二章《中国的维新运动》有其名,而谭氏自称:“嗣同于总会、分会均未与闻,己既不求入会,亦无人来邀。无论或开或禁,原与嗣同毫不相干。”㊷自应以谭氏自述为据。如江标、张元济,也有说他俩列名强学会的,实际均未参加。

在“列名会籍或参预会务者”的22人中,康有为、梁启超、麦孟华是改良派;汪大燮、王鹏运与康、梁较接近;文廷式、沈曾植、丁立钧、陈炽、陈仰垣则属帝党,或与翁同龢有一定关系;张权为张之洞之子,杨锐为张之洞亲信;袁世凯、徐世昌、褚成博、张仲炘,疑为张孝谦延入,而张孝谦尝主会务,又为李鸿藻的得意门生;熊余波、韩樾堂、姚菊仙,派系不一,意见各异。至于支持学会的14人中,翁同龢、孙家鼐、李鸿藻、张荫桓为中央官僚,翁为帝党首领,孙也曾倾向帝党;刘坤一、张之洞、王文韶是地方总督,宋庆、聂士成为武将;郑观应与李鸿章有关;李佳白、李提摩太、毕德格、欧格讷则为英美地区的人。可见强学会成员复杂,派系迷离。

有关康有为传的文章

北京强学会规模初具,康有为即于10月17日出京,经天津到南京,企图说服张之洞,成立上海强学会。康有为之所以要在上海成立强学会,是有其理由的。并于北京强学会筹组时,捐助五千金。《上海强学会序》还由他署名,真像“颇以自任”的“维新”大员。上海强学会后来的人事递嬗,改弦易辙,与此有关。刊布报纸是上海强学会“最要者四事”之一,康有为也自称“急欲办报”,并在旅沪期间,电调门人徐勤、何树龄由粤来沪办报。......

2023-11-03

梁启超则于9月25日由塘沽乘轮逃亡日本。康有为抵日后,他们共同计划“勤王求救”。康有为自1898年10月25日“入神户”,而次年4月3日由横滨东渡,滞留日本共5个月10天。在此时期,刊布“密诏”,发出《奉诏求救文》。康有为为了扶植光绪复辟,不惜把“密诏”改窜,表示“奉诏求救”。“帝后之争”,光绪无权,康有为是早向日本透露的。......

2023-11-03

辛亥革命以后,康有为主张虚君共和、君主立宪。“虚君共和”,所“虚”之“君”,即清废帝溥仪。欧洲不少国家,“皆师英为立宪君主制,日本、波斯亦师之”。他遍游欧、美,考察各国情况,“其所以不立民主而为立宪君主者,以民主必以兵争政权、争总统,而日日召乱,则法纪必废,民无所托命,国亦危矣。惟有君主世袭,则国本坚固不摇”,还是以君主立宪为好。......

2023-11-03

所谓“反对袁世凯的假共和”,是毫无根据的。接着,谭嗣同“说袁勤王”,结果袁世凯告密,政变发生,六君子遇难。为此,康有为是深恨袁世凯的,在他出亡海外期间,多次指斥袁世凯,称为“袁贼”。无论从时间、条件上,还是康有为的函札中,都没有他“反对袁世凯的假共和”的踪迹。......

2023-11-03

⑥在第一次上书时,对在朝的大臣,更是多方奔走,寄予厚望。第一次上书不达的教训是,大臣阻格,格不上达,不但无“吐哺握发” 的周公,并且尸位素餐,壅塞鬲闭。上书不达的另一教训是:“虎豹狰狞守九关,帝阍沉沉叫不得”,且遭朝士大攻,视为“病狂”。......

2023-11-03

消息传出,激起中国人民的无比愤慨。这个暗杀团,成为国内两湖、江浙地区革命活动迅速掀起的重要火种。《驳康有为论革命书》从清朝的封建统治和种族迫害说到革命的必要,对以康有为为代表的改良派理论严加批驳。这个纲领的实质,是用革命手段推翻清朝封建统治,它为革命派提供了前所未有的犀利武器。从此,推翻清朝成为时代主流,保皇会保皇臣清的面目也......

2023-11-03

当今学者对《大同书》的评价不一,有誉有毁,其主要症结是把康有为早期的“大同思想”和后来撰述的《大同书》混同评价,从而不可能对《大同书》做出正确的结论。那么《大同书》究竟是哪一年完成的呢?......

2023-11-03

(代序)汤志钧康有为是近代中国起过重要作用和具有深远影响的人物,而对他的评价却存有分歧。康有为领导19世纪末叶的维新运动,是“先进的中国人”,这点毋庸置疑。如果说过去对康有为的历史评价“偏低”,那么近年来有些人对康有为的评价“偏高”了。我们可以对康有为为了挽救民族危亡的献身精神和变法活动予以高度评价,却不能对他后来抵制正在兴起的民主革命和民主潮流的活动视而不见。......

2023-11-03

相关推荐