尽管结果没有直接表明肠道菌群与宿主免疫系统之间的串扰如何介导DTR对EAE发育的保护作用的明显机制,但数据显示了对肠道黏膜局部免疫反应的深远影响,并提供了将来研究基础。DTR诱导的肠道微生物组发生了复杂的变化,这与其他研究结果一致,其中包括丰富的色氨酸合成细菌属。饮食中色氨酸的限制会导致致脑炎的T细胞反应受损,并伴有轻度的肠道炎症反应和肠道菌群的明显表型转移。......

2023-11-16

如果把人体比喻为一个国家,那么,肠黏膜屏障是管理对外贸易和物资进出口的机构。人体维持新陈代谢所需的全部营养物质,包括水分,都要通过消化道摄取。我们每天吃的食物,首先经过口腔、食管、胃的研磨、搅拌和初步消化,逐步推进入肠道。肠道是对食物中的营养成分进行分解、加工、选择、吸收、排泄的主要部位。每天进入小肠的“物资”数量非常庞大,除了吃进去的食物和水分之外,在消化道的上段还混入了大量的唾液、胃液、胆汁、胰液等。一个成年人,每天经过十二指肠进入小肠的物资总量约9 000毫升。这些物资都要通过小肠这个“海关”来决定取舍。那么,这个“海关”必须得有足够大的工作场所、足够强的工作能力,才能完成如此艰巨的物资进出口任务,让身体需要的物资顺利“通关”,把不需要的和有害的物资拒之门外。

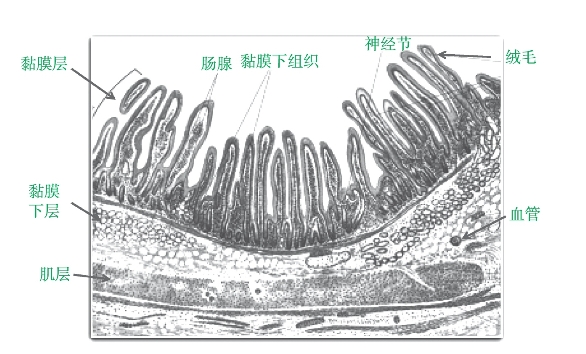

小肠长达数米,内面覆盖着肠黏膜。肠黏膜不是平坦的,而是弯曲成皱襞,像崇山峻岭的模样,大大增加了黏膜的表面积。这样还不够,在这些皱襞上密密麻麻地生长着“绒毛”,绒毛是由黏膜上皮细胞构成的,再一次增大了肠黏膜的表面积(图6)。如果把肠黏膜皱襞和绒毛展开、摊平,总面积可达200平方米!肠黏膜的工作能力也十分了得,不仅具有强大的分泌和吸收功能,还具有强大的免疫功能。肠黏膜内的免疫细胞数量惊人,占全身所有黏膜免疫细胞总数的80%。肠黏膜下分布着密集的毛细血管网和神经网络,它们也是肠黏膜屏障的组成部分。

肠黏膜下的毛细血管网,一方面保障肠黏膜的氧气和营养供应,一方面把肠黏膜吸收的物资,经过门静脉系统运输到肝脏。肝脏是人体的化工总厂,从肠道吸收入血的物资必须首先进入肝脏,在这里进行解毒、分类、改造、包装等程序,才能进入大循环。门静脉系统和肝脏是肠黏膜屏障背后的又一道屏障。对于整个血液循环来讲,门静脉系统与大循环之间也有内外关系,门静脉是外,大循环是内。门静脉的血液内含有从肠道吸收进来的物资,如果这些物资不经过肝脏的无害化和深加工处理,直接进入大循环,我们的身体就会中毒,新陈代谢就不能正常运转。可见,门静脉系统和肝脏是对肠黏膜屏障的补充和完善,从广义上讲,也是肠黏膜屏障的组成部分。

消化道黏膜下分布着密集的神经丛,它们相互连接,形成神经网络。消化道的神经网络不是孤立的,它们通过自主神经(又称植物神经)与中枢神经系统连接,成为一个整体。消化道黏膜下的神经丛非常密集,其数量仅次于大脑,因而被称为人体的“第二大脑”。消化功能的正常运转、肠黏膜屏障功能的正常发挥,离不开中枢神经系统的统一指挥;来自消化道神经丛的信息,也时刻影响着中枢神经系统的工作。大脑与消化道的这种密切关系,被称为“脑—肠轴”。脑—肠轴概念与中医理论中“脾”的概念相吻合,其含义是与消化功能有关的神经、内分泌、免疫网络。在这个网络中,消化器官不是孤立的,它接受整体的调控,又反过来影响整体。为什么情绪波动会影响消化功能?在治疗功能性胃肠道疾病时,为什么常常要从调整神经、内分泌和免疫功能入手?中医在治疗恶性肿瘤、某些妇科疾病时,为什么常常从调整脾胃功能入手?这些例子充分体现了“脑—肠轴”或“脾为后天之本”的理念。

有关生命与医学:探讨生命 认识自我 选择健康的文章

尽管结果没有直接表明肠道菌群与宿主免疫系统之间的串扰如何介导DTR对EAE发育的保护作用的明显机制,但数据显示了对肠道黏膜局部免疫反应的深远影响,并提供了将来研究基础。DTR诱导的肠道微生物组发生了复杂的变化,这与其他研究结果一致,其中包括丰富的色氨酸合成细菌属。饮食中色氨酸的限制会导致致脑炎的T细胞反应受损,并伴有轻度的肠道炎症反应和肠道菌群的明显表型转移。......

2023-11-16

肠道微生物种群之间相互利用、相互制约,保持生态平衡。肠道微生态平衡是人体健康的必要条件。肠道微生态的建立、完善和保持平衡,与饮食习惯和生活方式有密切关系。平衡的膳食,有规律的进食和排便习惯,适度的运动,均有利于保持肠道微生态平衡。肠道微生态紊乱,是指肠道菌群数量失调,或者肠道菌群种类失调。“功能性胃肠病”是发病率很高的一类疾病,研究发现,肠道微生态紊乱是这类疾病的重要病因。......

2023-11-03

有研究利用一批初次使用糖皮质激素治疗的自身免疫性肝炎患者与健康对照的肠道微生物进行了对比研究,建立了AIH中肠道微生物组的组成和功能改变,并提出了使用肠道微生物群作为非侵入性生物标记物评估疾病活动的潜力。对AIH患者进行肝活检,并根据scheuer系统评估炎症和纤维化的严重程度。通过校正年龄、性别和BMI后,该结果得以进一步证实。研究中排除服用抗生素的患者后,相对于健康对照,AIH肠道微生物组的多样性仍然明显较低。......

2023-11-16

最近研究发现肠道细菌株可以增强免疫细胞活性,使其具有细胞杀伤能力,并能对抗癌症和防止感染。图3-5-18肠道细菌株可以增强免疫细胞活性注:a.Tanoue等人报道了11种细菌菌株的鉴定,这些菌株寄居于某些人的肠道中,并增强了摄入了这些菌株无菌小鼠的免疫反应。含有特定菌株的疗法可能会增加反应的稳健性,并降低移植携带未知细菌成分粪便样品的相关风险。......

2023-11-16

再者,PM2.5颗粒物中包含许多有毒物、致癌物,它们进入呼吸道末梢部位,不只是损害呼吸器官,还可能进入血液到达全身,损害其他器官系统的健康。可见,我们的呼吸道黏膜屏障经不起折腾,必须主动地保护它。长期吸烟对支气管黏膜造成损害,导致黏膜屏障破坏,支气管炎症、感染、痰栓堵塞等,这与尘肺、矽肺、空气污染类似。......

2023-11-03

哺乳动物的宿主与其肠道菌群之间的相互作用会诱导机体产生适应性免疫应答。肠道受损,会诱导全身性T细胞反应失调,最终致使远端器官的自身免疫性疾病,例如类风湿性关节炎或者自身免疫性神经炎症等。结果表明,饮食中色氨酸的限制会改变肠道菌群的代谢特性,进而影响脑炎性T细胞反应。肠道菌群、饮食色氨酸和适应性免疫之间的这种联系可能有助于制定预防自身免疫性神经炎症的治疗策略。......

2023-11-16

同时,M1细胞在共同居住的WT小鼠中仅略有增加,表明微生物区系的变化主要影响浸润的免疫细胞而不是常驻的免疫细胞,这些结果表明肠道微生物变化在AD进展过程中可以驱动外周免疫细胞浸润和神经炎性激活。图7-6-8肠道菌群是免疫细胞浸润和小胶质细胞活化所必需的注:A.口服抗生素5个月对7月龄5XFAD 转基因小鼠肠道微生物相对丰度的影响。E、F.7月龄 WT、同笼饲养型WT和5XFAD转基因小鼠脑匀浆中Th1细胞和M1型小胶质细胞比例的变化。......

2023-11-16

Kiyoshitakeda等人研究结果表明,肠道菌群代谢物乳酸和丙酮酸通过诱导GPR31介导的肠CX3CR1+细胞的树突突起而有助于增强免疫应答。缺乏GPR31的小鼠的肠道CX3CR1+细胞具有高度选择性地表达,在小肠中表现出CX3CR1+细胞的树突突起缺陷。此外,用乳酸盐或丙酮酸盐处理的野生小鼠表现出增强的免疫应答和对肠道沙门菌感染的高抗性。图3-5-5肠内容物诱导CX3CR1+细胞树突的延伸图3-5-6GPR31依赖性树突突出肠CX3CR1+细胞图3-5-8由乳酸和丙酮酸诱导的CX3CR1+细胞的GPR31依赖性树突突起......

2023-11-16

相关推荐