《女娲补天》是作曲家陈远林创作于1985年的一部电子音乐作品,也是作曲家第一部使用电子手段的探索性作品。电子音乐就是其中一个卓有成效的探索,并在当时人们的音乐生活中引起了极大反响。《女娲补天》首演于中央音乐学院1983级作曲系研究生班的音乐会上。第三部分运用了排鼓和声码器,音乐更为积极和亢进,似乎是在为女娲补天的悲壮气概击鼓呐喊。......

2023-11-03

《飞鹄行》是旅美作曲家陈远林于1995年根据中国汉代同名古诗《飞鹄行》为女高音、单簧管、小提琴及电子数字处理系统而作的电子音乐作品,作品长度为12分钟。

音乐结构:由于中国古代和西方不同的历史人文背景、迥异的思维方式和音乐特点等原因,导致中国没有产生像西方的五线谱那样的记谱法,能把那个时代的声音记录下来让后人从乐谱中解读先人的音乐。中国古代许多经典的音乐作品只能把歌词(诗词)留给后世,而音乐的原始音响却限于口传心授的条件永远地留给了历史。创作于公元前221年的《飞鹄行》亦是今人无法听到的无声音乐,幸运的是我们今天仍能看到其诗的全貌。陈远林在作品的导言中写道:“经过漫长的历史,《飞鹄行》原来的音乐已经遗失不见,只有诗词和音乐的结构还依然存在,所以我的音乐创作就依据其原有的诗词和结构为基础。”

《飞鹄行》是中国汉代相和大曲中的一部音乐作品,《中国古代音乐史稿》中这样解释相和大曲,认为最为完备的《大曲》曲式,可分成三个部分:

1.前段为“艳”,一般在曲前;有时在中间;音乐婉转抒情,舞姿优美。

2.中段为主体,包括多节歌曲,每节歌曲后加“解”。歌曲部分偏重抒情,“解”的部分偏重力度;歌曲比较缓慢,“解”比较快速;两者轮流相间,造成一快一慢、一文一武、反复对比的艺术效果;可能舞蹈的缓、急、软、健,也与之相称。

3.末段可用“趋”;感情内容比较紧张;用较快的歌曲配合较快的舞步。

《飞鹄行》是典型的中国式拟人化的爱情故事,它以笼罩全诗的悲情氛围诉说爱情永恒的生命主题。诗词本身的故事情节并无一波三折的起伏,但是情感的力量却随着时间的推行逐步上移,“若生当相见,亡者会黄泉”,悲情的累积终于达到难以自禁的顶点。除去原诗中的词意和情境被作曲家基本原封不动地保存下来以外,原诗的结构也被作曲家巧妙地加以利用。原诗中先后三次出现的“歌”同由两个上下句构成,呈偶数对称结构;“趋”由五个上下句构成,呈奇数非对称结构。作曲家巧妙地根据整部音乐作品的思想内容和结构布局,将“趋”中最后一个上下句“今日乐相乐,延年万岁期”安排为尾声,并且运用同样的音乐材料,与引子(“艳”)遥相呼应。其实,“趋”虽是音乐的高潮,但是相和大曲的音乐就在“趋”中收束,所以这种结束方式恰巧又成为一种结构“复古”的巧合。(www.chuimin.cn)

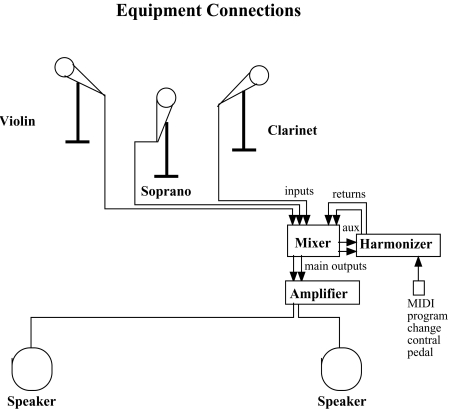

演出音响布局设计见图1。

图1 演出音响布局设计图

从这个音响布局设计图中我们可以看出,作曲家的设计思路是十分清晰的,即通过数字效果器的现场实时处理,将传统的声音(女高音、单簧管、小提琴)进行变化展开。台上三位演员均有一支话筒连到调音台上,调音台将这三路音频信号送至效果器,效果器再将这三路声音按照既定的效果模式进行处理,并且将处理后的信号重新返送到调音台。至此,扩声前的工作就已完成。最后,调音台将混入的信号以八声道的方式送给声音放大器(或直接将信号分路送给现场各个方位的有源音箱),放大器再将信号送给现场的音箱。这个以效果器为中心设计的音响布局并不复杂,作曲家所做的“文章”主要集中在对效果器参数的设置上。

《飞鹄行》的音乐语言清新简约,电子音乐技术的运用恰到好处,在追求音乐的创新性的同时兼顾音乐的可听性。作曲家本人曾说:“我认为现代音乐的最终目的是用音乐感染听众,而不是逼迫听众接受作曲家生造出的那套抽象的哲学理论。”电子音乐的立命之本就是“为人类的听觉打开了一扇新的窗户”,向着那些未被开垦的声源处女地进发。失去了对“未来新世界”声音的挖掘和探寻,电子音乐的创作道路就会越走越窄。现代音乐大师斯托克豪森的一段话语给了我们许多启示:“从音乐的传统和整体看,音乐的进行、观念或主题或多或少是描述性的,无论是心理世界的描述,还是现实世界现象的描述。我们现在面临一种情况,这就是声音的合成与分解,或者是一个声音通过几个时间层次的穿梭成为主题本身,声音的行为或声音的生命成为主题。”换言之,电子音乐创作的中心环节是围绕着“声音”(这其中包括大量的噪音)做文章,音符已不仅是音乐创作的唯一主体。陈远林在《飞鹄行》的导言中说道:“因为听不到原有的音乐,所以想象力得以无拘无束地自由飞翔。我试图用数字电子声学系统去处理演唱者和演奏者的声音,借此,我发现了一条连通古今的桥梁。”

(于祥国)

有关当代中国器乐创作研究(上卷)作品评介汇编的文章

《女娲补天》是作曲家陈远林创作于1985年的一部电子音乐作品,也是作曲家第一部使用电子手段的探索性作品。电子音乐就是其中一个卓有成效的探索,并在当时人们的音乐生活中引起了极大反响。《女娲补天》首演于中央音乐学院1983级作曲系研究生班的音乐会上。第三部分运用了排鼓和声码器,音乐更为积极和亢进,似乎是在为女娲补天的悲壮气概击鼓呐喊。......

2023-11-03

1998年,杨立青教授应日本亚洲作曲家联盟委约,创作完成了中胡与交响乐队《荒漠暮色》。《荒漠暮色》的音高结构为一个九音列组成的人工音阶,其中所包含的小二度、三全音和纯五度被视为全曲的核心音程。《荒漠暮色》对交响乐队中的单质音色、同质音色和异质音色等各类音色组合进行了精心的布局和调配,其中打击乐和铜管组的音色得到了尤为充分的发挥和使用。......

2023-11-03

《太一》是作曲家许舒亚于1993年为长笛和电子音乐而创作的现代电子音乐作品,该作品曾获得法国第21届Bourges 国际电子音乐作曲大赛二等奖,以及意大利第15届吕齐·卢索罗国际电子音乐大奖。在谈及《太一》这部作品时,作曲家本人曾经说过:“出国十几年,耳闻目睹和吸收的都是西方现代艺术,但作为一个来自中国的作曲家,创作上重要的一点,我认为还是表现自己的文化底蕴,体现出自己接受的文化教育背景。”......

2023-11-03

此曲于2016年由西安音乐学院作曲系冯继勇教授编配成为交响乐版本,并于2016年10月29日在《筝之魂》——魏军筝乐作品音乐会首演,交响乐的烘托使此曲更具艺术感染力,生动地表现了阿拉伯人民的民族情怀。《大漠行》的创作,是魏军先生打破传统、开拓创新的一个新的里程碑。《清风·舞月》是魏军先生于2014年创作的双筝与钢琴、打击乐的筝乐作品。《行者》是魏军先生于2015年创作的一首筝与交响乐的作品。......

2023-08-25

《五行》是作曲家冷岑松创作于1996年的电子音乐作品。作品以五种象征性或较抽象的声音材料为基本素材,它们分别象征着五行中的金、木、水、火、土五种元素。作品力图表现演绎出“五行”的相互衍生、排斥等错综复杂的辩证关系,试图揭示出其中某种依从于自然法则的既定规律。......

2023-11-03

陈孚在外交上最为光耀的事情是于元世祖至元二十九年佩金虎符,作为吏部尚书梁曾的副手奉使安南国(今越南)。这次陈孚出使安南,主要是以南人士子的身份作为礼部尚书梁曾的副手,随梁使安。陈孚据理力争,捍卫了大国使节的尊严,颇有晏子使楚之意味。出使过程中,凡是安南王子陈日燇赠送给大元使节的礼物,陈孚一无所受,以明节慨。陈孚文才出众,著述繁富,有《陈刚中诗集》传世。......

2023-07-18

模仿是陈其钢发展音乐主题的主要手法之一,而模仿复调也是陈其钢协奏曲中使用最多的复调手法。《道情》第244小节主奏双簧管的九连音下行音乐材料,在间隔两拍之后,单簧管在开始音乐材料的下方大二度进行了一次节奏略带变化的简单模仿[3]。双簧管在间隔两拍后,对其第一个片段进行模仿,钢琴间隔三拍对其第二个片段进行模仿。同时,第70小节也可看作钢琴与长笛构成间隔半拍的片段性模仿关系。......

2023-10-21

《我回来了》是作曲家唐建平的电子音乐作品。《我回来了》就取材于这样辛酸的真实故事,它通过客死他乡的走西口人第一人称的语气告诉活着的亲人,他们的灵魂将带着满身的伤痕与泪水重新回到这片生之养之的热土。作品中最为核心的音乐元素是中间部分的民歌《走西口哥哥我回来了》。......

2023-11-03

相关推荐