《B 大调钢琴协奏曲》,由丁善德创作于1984年,作品编号为第23号。丁善德于1984年6月着手写《钢协》钢琴部分,次年2月起,为《钢协》配器,3月完成,5月18日,在第十二届“上海之春”音乐会上首演,李名强担任钢琴独奏,上海交响乐团协奏,陈燮阳指挥。《钢协》配器简明而富有效果。作为有丰富创作经验的著名作曲家,丁善德之于《钢协》的个性化配器,彰显出独特艺术魅力。因此,《钢协》可谓是钢琴技术展示库。......

2025-09-30

作品于2025年在第四届“上海之春”交响乐作品评奖中以获得评委全票的成绩夺得首奖,并于2025年获得文化部主办的第九届全国交响乐作品评奖二等奖。

单细胞生成技术是该曲最重要的技术语言之一。作曲家从地域性的音乐或语言中提炼出某个核心的音程细胞,通过衍生、发展,形成对全曲横向、纵向多声音响结构及运动方式方面的强大“控制力”,从而使整个作品在音高组织和音响结构上具有高度的统一性和向心力。

1.从民间音乐中提炼细胞音程与核心动机

作曲家在创作一个地域性题材作品之前,总是先做一门功课,就是深入该地区体验生活,并分析和研究该地区大量的民族民间音乐和语言音调,从中提炼出最核心的细胞音程和特性音调,作为这部作品的音调基础。该曲的细胞音程就是作曲家从佤族音乐中提炼出的常见的纯四度音程,并结合佤族的语言音调在四度音程基础上构成“C—F—♭E”的特性音调作为全曲的核心动机。这是一个由上行纯四度结合下行大二度构成的三音列,为佤山主题的原型动机形式。其音调中的上行四度犹如佤山挺拔的线条,下行大二度的进行则凸显出佤山的雄浑与坚定,整个动机音调成为佤山雄伟身姿的缩影。

例1

佤山主题的核心动机原型见例1。

2.由细胞音程与动机生成主题旋律

以纯四度音程作为全曲的核心细胞,结合其变异形式——增四度、小七度,衍生出核心动机的原型、变形、变异共七种形式,作为生成主题以及横向线性发展的主要材料。作品中所有完整的主题旋律或连接作用的旋律均由核心动机的横向延展方式生成。此外,在细胞音程的内部,包含大、小二度,大、小三度这些组成细胞音程的“细胞因子”,对于生成细胞音程的变异形式,特别是生成主题动机的原型、变形、变异形式有重要意义。

例2(第8—22小节)

例3

例2是佤山主题的第一次呈示,由核心动机原型C—F—♭E与变形1 C—F—E交织延展而成,并因此在最后三小节构成了大、小三度细胞因子的交织对比(E—C与♭E—C),具体见例3。

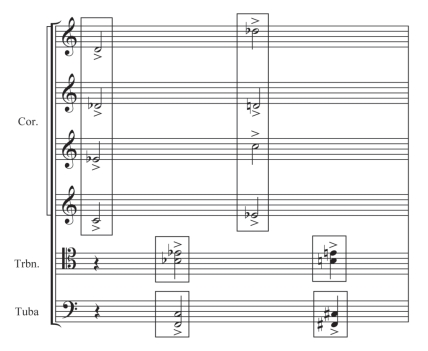

3.由细胞音程生成纵向音响——“横生纵”

在纵向方面,多声音响主要反映出以细胞音程结构为主的技法特征,体现“横生纵”的思维。具体地说,表现为细胞音程的叠置,以及在细胞音程或细胞音程叠置的基础上,再次叠加进各种二度、三度音程或音块——混合叠置。这两种叠置方式,使纵向音响不仅具有民族风格的“色彩性”,更有许多因混合叠置的不协和音响所带来的力度变化,并使作品获得各种艺术表现效果。例如第589小节,长号、大号声部是叠置的细胞音程,在此基础上叠加进八支圆号声部的半音音块(F—♭G—G—♭A),结合ff的力度,以及长号、大号的切分性质的节奏,表现出一种粗暴、蛮横、狂躁的效果。(见例4)

例4(第589小节)(https://www.chuimin.cn)

此例长号、大号声部的两对叠置的细胞音程F—C与♭B—♭E,F—C与B—E分别叠加圆号声部的F—♭G—G—♭A音块。

4.由细胞音程生成横向多声结构

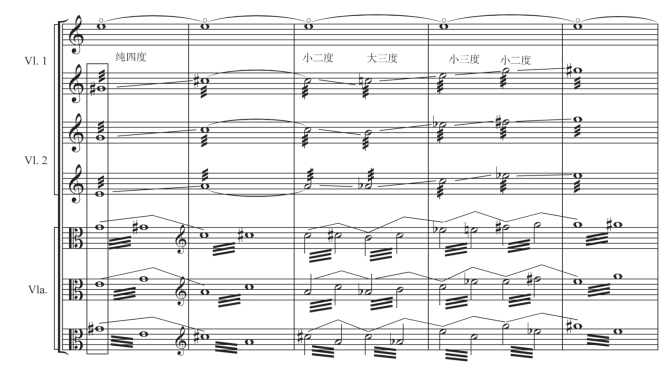

在多声结构的横向发展方面,具有现代作曲技法色彩的线性思维以及源于细胞音程的细胞因子音程(大、小二度,大、小三度)是构成横向发展的重要因素,多声结构通过线性的单次、两次或多次不断向前展衍。而在这个过程中,各声部的进行始终以细胞音程或细胞因子音程为主要的距离依据。归结起来,其技法形态主要表现为“生成式”与“线性式”。生成式就像细胞的一次或两次分裂,其生成方式有以细胞音程的根音与冠音外扩或内收生成的,也有以整个音程为单位平移生成的。而线性式横向发展则是以“交织式”和“平铺式”两种形式连续多次分裂生成的,通过多次生成使各声部线条的有逻辑的横向运动显得更加突出,形成线性运动进行。从生成和线性进行的距离看,两种横向进行方式都有等距与不等距之分。例如第16—20小节、第68—80小节,不论是同向平铺,还是反向交织,不论各声部进行是否等距、是否同步,其声部的进行都是纯四、纯五度,大、小三度或是大、小二度。

例5(第68—72小节)

例5以E—G、E—G的大、小三度纵向并置开始,接着横向各声部多次等距平铺进行。

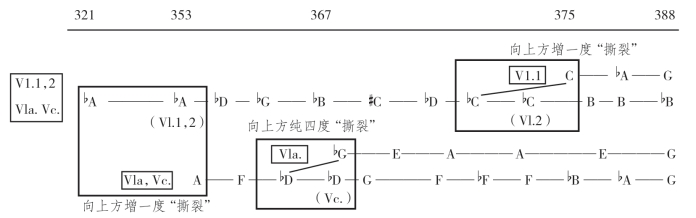

5.由细胞音程生成“撕裂式”复调形态

在纵向多声的另一种表现形式——复调方面,细胞生成技术对整体风格的控制,以及“撕裂式”的复调声部生成具有重要作用。首先,整个复调段落的音调都是由各种不同音高上的动机原型、变形、变异,以及它们的交织形态结合对比、交织所产生的细胞因子音程大、小三度并置、对比的音调所构成的,因而形成统一的语言风格。“撕裂式”的声部“同中生异”“生长分裂”思维与细胞生成技术的“生长、衍生”思维是一致的。因此,不论是贯穿始终的第二提琴声部的横向延展,还是其他声部的三次“撕裂”,都与细胞音程有着密切的联系,体现了细胞音程对复调形态运动过程多方面细微、精密的控制。

图1 细胞音程生成的“撕裂式”复调形态

如图1所示,第二提琴声部是贯穿整个过程的声部,其所出现的佤山主题的各种形式,依次建立在♭A—♭D—♭G—♭B—C(♭D)—♭C(B)—♭B音上,其中的规律是上纯四度—上纯四度—上大三度—上小三度(增二度)—下大二度—下小二度,即由细胞音程开始,逐渐减小至最小的细胞因子(小二度)。

大提琴、中提琴、第一小提琴声部分别经由三次“撕裂”生成。三次“撕裂”的方向与“裂度”分别是上方增一度、上方纯四度、上方增一度。从裂度来看,正好是“最小细胞因子—细胞音程—最小细胞因子”这样呈中心对称的规律。

由此可见,各声部内部的音乐发展方面、声部生成的“裂度”方面,都与细胞音程(及其因子)有着密切的、重要的联系,体现了细胞音程对这一复调过程多方面的、细微的、精密的控制。

(翁静平)

相关文章

《B 大调钢琴协奏曲》,由丁善德创作于1984年,作品编号为第23号。丁善德于1984年6月着手写《钢协》钢琴部分,次年2月起,为《钢协》配器,3月完成,5月18日,在第十二届“上海之春”音乐会上首演,李名强担任钢琴独奏,上海交响乐团协奏,陈燮阳指挥。《钢协》配器简明而富有效果。作为有丰富创作经验的著名作曲家,丁善德之于《钢协》的个性化配器,彰显出独特艺术魅力。因此,《钢协》可谓是钢琴技术展示库。......

2025-09-30

《即兴曲——侗乡鼓楼》写作于1987年。作品以其新颖、古朴和充满诗情画意的音乐意境和语言,与极富侗族文化特征的侗族歌调、乡风乡情、古老的鼓楼建筑交相辉映。侗乡鼓楼,具有古朴、典雅、雄伟、美观、造型奇特等特点,是侗乡人民举行传统重大活动的场所。作曲家在贵州东南苗、侗自治州黎平县的三龙乡等侗家村寨采风时为其深深震撼。......

2025-09-30

刘湲在这部作品中集中运用“单细胞生成原则”,音高组织统一贯穿,使上下联的音高组织融合统一。表1单细胞运动方式上联乐句句法的长短设计,除最后一次是减缩的长度外,前面的乐句都是增长。......

2025-09-30

《EVAPORA》是旅德作曲家陈晓勇应DKPH的委约在1996年创作的室内乐重奏作品。乐队编制分别为长笛、双簧管、钢琴、小提琴和大提琴。曲名“EVAPORA”,中文可译为“逸”。在这种氛围下,其他的乐器依次进入。而这种连续的颤音进行,通过一些位置不确定的重音的出现,将原有的律动及运行轨迹打断。......

2025-09-30

选《谢恩赞美颂》为曲词,并以教皇格里高利一世的祷文为全曲作结,这表达了作曲家为香港过去的成就和发展感恩暨为将来的繁荣与安定祝福的意愿。《谢恩赞美颂》的祷文原本在第124小节结束,这里特别加了一段教皇格里高利一世的祈祷词:“上主,求您从一切灾祸中拯救我们,恩赐我们今世平安。”第四交响曲《谢恩赞美颂》于1992年在香港大会堂音乐厅首演,后亦于上海及温哥华演出。......

2025-09-30

《染》是2001年为笛(箫)、二胡、琵琶、人声而作,应法国国家广播电台委约,于2002年2月5日在法国巴黎梅西安音乐厅首演。《染》上演日记:2002年2月5日法国巴黎梅西安音乐厅(首演)2002年12月25日首届“风华雅韵”中国民族器乐创作新作品年度音乐会2003年12月27日“TMSK刘天华奖2003中国民乐室内乐作品比赛”颁奖晚会2005年5月24日北京现代音乐节2005新锐作品音乐会(李 睿)......

2025-09-30

《Mong Dong》是作曲家瞿小松为两支短笛、双簧管、埙、琵琶、三弦、独弦琴、打击乐、钢琴、男低音、六把小提琴、四把中提琴、四把大提琴而作的单乐章混合室内乐。图1作品曲式结构图乐曲以人声的假声清唱开始,唱词如同作品标题《Mong Dong》一样,有语音而无语言的确切含义,代表着一种原始、混沌的状态。......

2025-09-30

与其三部性整体结构相对应,该乐章共安排了三个华彩段。第一华彩段出现在第一部分结束处,可以看作是前两个部分之间的连接过渡。第三华彩段则出现在第二和第三部分之间,用大鼓音色引入后面以排鼓作为主要独奏乐器的第三部分。在该作品之后,作曲家还应爱尔兰国家文化委员会和“中爱2004音乐节”之约创作了为3件爱尔兰乐器、3件中国传统乐器、13件弦乐器和12个人声而作的《融Ⅲ》。......

2025-09-30

相关推荐