《钢琴曲三首》作于1986年,同年11月29日于中央音乐学院演奏厅首演。在这首作品中作曲家共运用了12个六音“腔式”组合成六个十二音序列。(见例1)例1第一乐章《托卡塔》完整地运用了这六个“腔式”。(见图1)原始的十番锣鼓中“鱼合八”是与音色密切相连的,但本曲只有钢琴音色,无法做出明显的音色变化与交替。......

2023-11-03

1985年,作曲家罗忠镕应德意志联邦共和国“德国学术交流中心”(DAAD)的邀请到柏林进行半年时间的创作与访问活动,《第二弦乐四重奏》便是在这期间构思完成的,并于同年11月4日在西柏林举办的作曲家的个人作品音乐会上首演,获得了各界的一致好评。这首作品用纯序列手法写成,在其中的Ⅱ、Ⅳ、Ⅶ三个主要乐章中,作曲家将我国苏南民间音乐十番锣鼓中的“节奏序列”与“音色序列”创造性地与十二音音高序列结合起来,取得了独特的艺术效果。

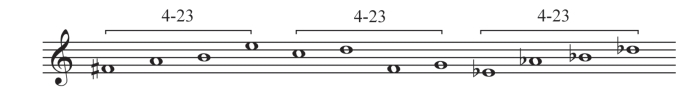

该作品的音高序列是一个五声性的半组合序列。(见例1)

例1

该序列的五声性特征是通过如下两个方面来体现的:首先是每相邻两音之间构成的都是五声性音程;再来就是从集合的角度来观察,这条序列的三个四音片段都是一个相同的四音集合:4-23,该集合的音程函量为0、2、1、0、3、0,首尾的数字都是0,意味着在该集合中不包含小二度、大七度和三全音,用相关的理论来看,这是一个“五声性集合”。另外该序列还是一个半组合序列,任何it=7的原形和倒影之间都可以进行组合。“组合性”特征在该作品没有使用节奏序列的Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ乐章中得到了充分的运用。由于该序列的结构特殊,在序列的矩阵中还形成如下两对相等的关系:Px=RIx+7、Rx=Ix+7,如P6=RI1、R10=I5等。这样一来序列的48种形式就减少了一半。序列材料虽然减少了,但给序列的组合提供了更为广阔的空间,同时可以使组合的关系更加简单,如P6与I1的组合也就是P6与R6的组合。

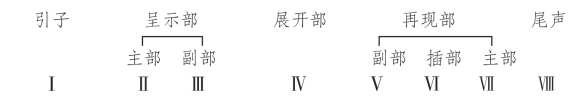

这首作品由八个独立的乐章组成,分别是:Ⅰ引子、Ⅱ十八六四二、Ⅲ慢板、Ⅳ鱼合八、Ⅴ慢板、Ⅵ间奏曲、Ⅶ蛇脱壳、Ⅷ尾声。这些乐章大多结构短小,而且其中一些部分还有着明显的联系,如引子乐章与尾声乐章就是严格的倒影再现关系等,因此具有典型的套曲单章化的特征。如果用奏鸣曲式的结构框架来衡量,这单章化的八个乐章实际上构成了一个倒装再现的奏鸣曲式。(见图1)

图1 八个乐章的奏鸣曲式结构图

第Ⅰ乐章“引子”只有8小节,原形、倒影、逆行、倒影逆行四种序列形式依次陈述一遍,在织体形态上构成了四声部对比复调,在序列相继陈述的过程中,序列音虽然分配给不同的声部,但由于没有同时的发音点(仅在第6小节第一拍出现了相隔14度的G与F音的重叠),所以序列的次序依然非常清楚。(www.chuimin.cn)

第Ⅱ乐章“十八六四二”采用了“十番锣鼓”中的同名锣鼓牌子,它实际上是一个公差为“2”的递减数列,以节奏作为主体,旋律退居其次,整体结构也基本保持了民间音乐的原貌,如仍有相当于“细走马”的连接部分以及“开场”与“收场”的部分。

第Ⅲ乐章“慢板”变成了复调性的旋律织体,气息悠长、富有歌唱性,与前一乐章强调节奏的写法形成对比,犹如奏鸣曲式中主部与副部的关系。

第Ⅳ乐章“鱼合八”采用的是“十番锣鼓”中的另一同名锣鼓牌子,其节奏由四个单元组成,每个节奏单元都包含A、B两部分,A部分递增则B部分递减,A部分递减则B部分递增。但不论如何变化,每个单元内的A、B两部分加起来总是八个音。每个节奏单元出现时都配合了规律性的音色变换,带来了“音色序列”的效果。

第Ⅴ乐章“慢板”的音乐性质与第Ⅲ乐章相同,并多处变化再现了第Ⅲ乐章中的主题或节奏动机,因此可以把它看作第Ⅲ乐章的再现。

第Ⅵ乐章“间奏曲”是一个起过渡作用的插部性段落,速度逐渐加快,很好地准备了快速的第Ⅶ乐章的出现。

第Ⅶ乐章“蛇脱壳”也采用了“十番锣鼓”中的同名锣鼓牌子,由依次缩小的五个单元构成,也属于公差为“2”的递减数列,与“十八六四二”相同,因此从广义上可以理解为第Ⅱ乐章“主部”的再现。该乐章中“音色序列”的使用更加突出。该乐章的每个单元包含四个相同的节奏组合,每个节奏组合又都以不同的音色加以区别,因此就很自然地形成了“音色序列”。这里的“音色序列”依次由以下四种音色组成:第一小提琴的collegno(以弓杆击弦)、中提琴的arco(拉奏)、第二小提琴的Bartok pizz.(巴托克式拨奏)、大提琴的pizz.(拨奏)。它们构成“音色序列”的“主线”。每种音色出现时都伴有一个相邻声部以拉奏的音型作为装饰,它们则构成“音色序列”的“副线”。

第Ⅷ乐章“尾声”是第Ⅰ乐章“引子”的严格倒影再现,构成“引子”乐章的四种序列形式依次为 P6—R6—I6—RI6,而在“尾声”乐章中却变成I6—RI6—P6— R6。另外“尾声”乐章中各乐器声部进入的次序与“引子”乐章中呈“逆行”关系:“引子”乐章中的次序是第一小提琴—中提琴—第二小提琴—大提琴,而“尾声”乐章中却变成了大提琴—第二小提琴—中提琴—第一小提琴。

(吴春福)

有关当代中国器乐创作研究(上卷)作品评介汇编的文章

《钢琴曲三首》作于1986年,同年11月29日于中央音乐学院演奏厅首演。在这首作品中作曲家共运用了12个六音“腔式”组合成六个十二音序列。(见例1)例1第一乐章《托卡塔》完整地运用了这六个“腔式”。(见图1)原始的十番锣鼓中“鱼合八”是与音色密切相连的,但本曲只有钢琴音色,无法做出明显的音色变化与交替。......

2023-11-03

《罗铮画意——无题之四十八》是作曲家根据其子罗铮的画作《无题之四十八》而创作的。罗铮先天大脑发育不全,却有着奇特的绘画天赋。他曾经根据其父的音乐作品《暗香》《第二弦乐四重奏》进行创作,而《罗铮画意——无题之四十八》则是作曲家首次根据罗铮的画创作的音乐作品。作曲家近年来一直在研究一种被称为“五声性十二音集合”的创作理论,并在许多作品中进行过成功的实践。......

2023-11-03

1998年,杨立青教授应日本亚洲作曲家联盟委约,创作完成了中胡与交响乐队《荒漠暮色》。《荒漠暮色》的音高结构为一个九音列组成的人工音阶,其中所包含的小二度、三全音和纯五度被视为全曲的核心音程。《荒漠暮色》对交响乐队中的单质音色、同质音色和异质音色等各类音色组合进行了精心的布局和调配,其中打击乐和铜管组的音色得到了尤为充分的发挥和使用。......

2023-11-03

弦乐四重奏《在G音上》创作于2004年,共有四个乐章,全曲建立在G音上,并以G音为中心。第二乐章开始是用撞弓演奏的一个段落,它的音乐材料由一个以G音为中心的五声性转换音列构成,起着桥梁作用,将第一乐章同度的G音过渡到三个八度关系的G音上来,与第一乐章在G音上形成对比。......

2023-11-03

《Philopentatonia》是为室内乐队而作。作曲家在这首作品中运用点描的织体写法,并运用织体的发展巧妙地过渡到爵士乐风格。从第79小节开始,爵士乐的三十二分音符组成的较自由的音型开始出现。这个段落中出现一条主要以大跳进行的旋律长句,先后在单簧管、颤音琴声部贯穿。......

2023-11-03

1980—1981年创作交响音画《北方森林》时,张千一才20岁出头。作品运用变通的“奏鸣曲式”,对森林一日情、景流变进行了音乐化“描绘”,向人们展示了一幅北方森林的“风景画”。《北方森林》不仅在1981年全国首届交响乐作品比赛中获得一等奖,而且成为音乐舞台上常被演奏的保留曲目之一,更为重要的是,《北方森林》为张千一的音乐创作生涯奠定了一个很高的起点。......

2023-11-03

程大兆《第二交响曲》创作于1989年,是作曲家攻读硕士学位的毕业作品。《第二交响曲》分为三个乐章。第三乐章则是第一、第二乐章主题的重现和新结合。在整部作品中,作者运用自由无调性以及音程集合的手法将第一、第二主题在不同的乐章做了不同的变奏和发展。弦乐队低音的齐奏把音乐引入第二部分,同时,低音的线型主题与铜管的节奏式的和弦相结合,使得动静相得益彰,并将音乐推向高点。......

2023-11-03

《竹韵》是一首丝竹室内乐作品,作于2004年。该曲在2004台湾“民族音乐创作奖”比赛中获丝竹室内乐组第三名。2004年11月,台湾一家传统艺术中心出版了《竹韵》的总谱。本曲试图通过对竹韵之描述,以表达中国文人之气质。乐曲的创作灵感来源于对竹子的思考,以及对中国文化和中国文人气质的理解。在笙的长音、古筝和琵琶点描的衬托下,箫奏出了带有A段韵味的旋律,略有回顾总结之意。......

2023-11-03

相关推荐