《声音的六个瞬间》是作曲家叶国辉于2004年应法国里昂国立音乐创作中心委约,为筝、大提琴和电子音乐而创作的一部新组合作品。在这一过程中,作曲家将其构思具体到了相对独立的、具有不同特征的六个小部分。《声音的六个瞬间》于2005年3月17日在法国里昂歌剧院首演,获得了很大的反响,这部长度约15分钟的作品被法国同行视为“将电子音乐赋予了奇妙的东方色彩”。......

2023-11-03

何训田的《声音的图案之三》创作于1997年,并于1998年11月在由武汉音乐学院举办的第二届全国中青年作曲家新作品暨作曲教学经验交流会上放送,引起与会专家学者的高度评价。该作品总谱由上海音乐学院出版社2003年出版。2003年10月,该作品在2003年中国成都国际现代音乐节暨全国中青年作曲家新作品交流会期间,由上海音乐学院新音乐团现场演出了短笛、长笛与小提琴版。

在纷繁的现代音乐创作中,何训田的《声音的图案之三》能够给人以耳目一新之感,主要是因为它的宏复调织体形态及其所体现出来的独特的结构功能。通常情况下,微复调织体结构主要“通过其组成之各声部横向进入时间差与纵向音程距离的‘细微化’处理来形成的。微复调织体结构淡化传统复调织体各声部在统一、协调的基础上的各自相对独立性与清晰度,追求一种多声部甚至超多声部整合在一起的既弥漫又静止的‘音响群落’”。而宏复调织体结构,则基本技术与之“相反”,主要是通过其组成之各声部横向进入的时间差以及纵向音程距离度的“宏观化”处理来形成的;基本音响状态或听觉感知方面与之“相成”,由于多声部或者超多声部横向进入间距的宽广,声部与声部之间的模仿或者变化模仿关系因而弱化甚至消解了。其实,就形成微复调织体的“迷你化”处理手法而言,各声部横向进入时间差的“细微”是最根本的;与之相反,横向进入时间差的“宽广”则是宏复调织体的“宏观化”的最重要前提之一。以此为基本出发点,宏复调织体形态的最终形成,还必须仰仗于“主题的构成形态”与“声部的结合方式”等其他因素,相对于微复调织体的主题节奏形态的少休止、间断,以短时值音符的连续进行或长音符的持续与组合最为常见,宏复调织体的主题节奏形态则多稀疏、留白,以非周期性、非均分型的节奏进行为主要特征;相对于微复调织体各声部有“对比、模仿或变化模仿”等多种结合方式,宏复调织体则更多甚至只能是模仿或变化模仿,因为只有这样,才能既通过宽广的横向进入时间差弱化甚至消解声部与声部之间的模仿或者变化模仿的“听觉音响”关系,又在深沉结构逻辑方面形成“远距离的呼应”。而正是这种更隐性、更宏观并具有深沉逻辑关系的“远距离呼应”——这正是宏复调在结构功能方面最重要的着意所在——才使宏复调织体形成一部完型作品或者一部作品的主体部分成为可能。

除了对横向各声部进入时间差进行宏观化处理这一易行、可行但也是最基础的技术指数之外,《声音的图案之三》的宏复调织体形态的形成主要依赖于以下两个方面:其一是主题横向节奏形态的“散文化”与纵向各声部之间严格的节奏卡农;其二是富有特色的以严密的等差数列为基础的音高组织关系及其所形成的表征自由多变、内在严密有序的“变化音高卡农”。整部作品从头至尾,没有前奏与尾声,也没有速度变化。各声部按先后顺序进入,完型之后,则依次先后退出。仅就节奏因素而言,严格的节奏卡农是声部之间远距离呼应的最重要的保证;而单个主题(三个声部完全相同)的节奏形态的“散文化”处理,则从表征也就是听觉直接感知方面赋予作品更多的宏复调织体的特色。

作品节奏形态的“散文化”处理主要通过“非均分性节奏细胞”及其组合与“非等分性、非周期性休止”所形成的“留白”的“非周期性”交替而成。整部作品中的这些以“短促”为基本特征的节奏细胞被“留白”所隔开,“散落”在时间的发展进程中。但也正是由于留白的精心处理,各种不同的节奏细胞得以连续出现,使连续发音数增加,并导致节奏的运动具有了方向感。相形于等比数列关系,以非等比数列关系为基础构成的“时间关系”更能形成具有“现时代性、非西方性审美意味”的时间关系,这既体现在“发声”中,也体现在“留白”中,更体现在它们的交替关系中。我们知道,通常情况下,西方“共性”音乐创作时期的“时间关系”,主要建立在与人的“生理脉冲”相一致的等比关系的基础上,因此,它具有一定的周期性、循环性和可预测性。就《声音的图案之三》而言,其所成功运用的以非等比关系为基础的“散文化”休止,相对于等比数列关系的休止,更容易形成具有东方审美意味的“留白”。

《声音的图案之三》的“变化音高卡农”组织结构的基础——也就是先行电小提琴声部的音高结构基础——为一个五音列,而用黑符头表示的两个音在全曲仅分别出现了三次和一次,在发音量方面处于绝对次要的地位。这种以等差数列关系为基础的音高关系及其所构成的相互关联的三个声部的音高组织,配合以严格的节奏卡农组织,形成既区别于严格音高卡农(包括等比数列音高)又区别于自由模仿,既富有变化又严密有致的结构组织。相对于等比数列关系,以等差数列或者非等比数列关系所形成的音高组织,则在整体音响上更容易形成在“变”与“不变”之间“游移”的、巧妙的“移步不换形”的东方审美意味。(www.chuimin.cn)

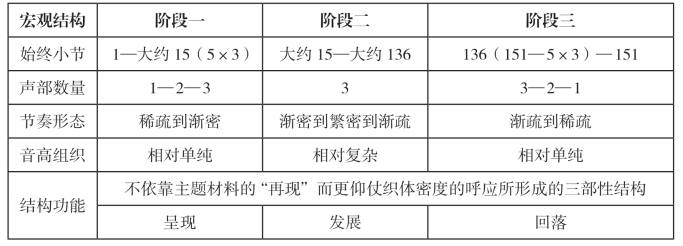

一方面,宏复调织体由于其组成之各声部之间的“有逻辑的变化模仿关系”,使其在整体上形成一个不可分割——从另一个角度讲则“有可能”任意截取并自成“结构”——的“蚯蚓式”结构:从每个声部的横向发展而言,它们可以“任意”发展,无须通过诸如“动机式”的重复或模进、主要音的贯穿或远距离的控制以及主题性材料的呈现—对比—回归等技术进行结构的构造,因为纵向上其他声部必定会在一定的“时间差”之后,对前面可能不断出现的新材料进行多次(次数等于或大于声部的数量)“变化追逐式”的“论证”。与此同时,作为“老材料”的这些“变化追逐式”论证,又在纵向上与先行声部的“新材料”叠合在一起形成另一层面的“新材料”,如此循环往复,不断前行。另一个方面,也正是宏复调织体横向各声部进入时间差的“宏观化”特征,使宏复调织体的结构必然形成呈现—发展—回落的三部性结构:在声部数量方面是由少增多到持续到减少,在节奏形态方面是由稀疏到繁密到稀疏,在音高组织方面是由单纯到复杂到单纯。需要提及的是,这三个阶段之间的分界必定是模糊的,只有一个大约的分界区域而已。我们可以从表1《声音的图案之三》这一具体、典型的作品结构表中认识“宏复调织体”的结构功能的形成状况。

表1 《声音的图案之三》作品结构表

(钱仁平)

有关当代中国器乐创作研究(上卷)作品评介汇编的文章

《声音的六个瞬间》是作曲家叶国辉于2004年应法国里昂国立音乐创作中心委约,为筝、大提琴和电子音乐而创作的一部新组合作品。在这一过程中,作曲家将其构思具体到了相对独立的、具有不同特征的六个小部分。《声音的六个瞬间》于2005年3月17日在法国里昂歌剧院首演,获得了很大的反响,这部长度约15分钟的作品被法国同行视为“将电子音乐赋予了奇妙的东方色彩”。......

2023-11-03

《B 大调钢琴协奏曲》,由丁善德创作于1984年,作品编号为第23号。丁善德于1984年6月着手写《钢协》钢琴部分,次年2月起,为《钢协》配器,3月完成,5月18日,在第十二届“上海之春”音乐会上首演,李名强担任钢琴独奏,上海交响乐团协奏,陈燮阳指挥。《钢协》配器简明而富有效果。作为有丰富创作经验的著名作曲家,丁善德之于《钢协》的个性化配器,彰显出独特艺术魅力。因此,《钢协》可谓是钢琴技术展示库。......

2023-11-03

“舞雩”这个词不仅指仪式中的乐舞,也可指祈雨仪式本身,或指仪式举行的场所。《舞雩》这首作品并不是描述这种古代仪式的各种细节,而更多的是在精神层面捕捉、提炼其中精髓,以及作曲家对这种早已失传、仅留下文字记载的“舞雩”的个人解读。《舞雩》分为三个段落。《舞雩》以作曲家个人化的音响织体的发展手法来表达对一种古老乐舞与仪式的感想。......

2023-11-03

全曲长约19分钟,分为四个段落,标题分别是:《寂》、《情》《激》、《泣》。在第四部分《泣》中,马林巴小心地演奏由“哭泣的主题”演变而来的半音下行式的“背景”,小提琴奏出一个新的、旋律性较强的主题,作曲家称这一段为“无声的、内心的哭泣”。......

2023-11-03

交响大合唱《我们的祖国》是一部为女高音领唱、混声合唱及大型管弦乐队而作的交响性作品。随着节拍的变换以及速度的稍稍加快,乐队以间断的四度、五度进行,在D大调的属和声上顺利引出第一乐章。尾奏在材料、风格上与引子遥相呼应,在D大调的终止式上欢快地结束了这一乐章。这个激越的尾声倾注了作曲家对伟大祖国的无限挚爱。最后音乐以急板的速度奔腾,在与引子相呼应的D大调上酣畅淋漓地结束了全曲。......

2023-11-03

其音调中的上行四度犹如佤山挺拔的线条,下行大二度的进行则凸显出佤山的雄浑与坚定,整个动机音调成为佤山雄伟身姿的缩影。例1佤山主题的核心动机原型见例1。而在这个过程中,各声部的进行始终以细胞音程或细胞因子音程为主要的距离依据。从裂度来看,正好是“最小细胞因子—细胞音程—最小细胞因子”这样呈中心对称的规律。......

2023-11-03

为笛子与管弦乐队而作的《别梦》系作曲家1991年应约为著名笛子演奏家张维良的个人独奏音乐会而作。根据梦境的非连续性与片段化特征,作品采用了自由的回旋曲式,用四次出现的叠部将几个不同的梦境片段分割开来。叠部Ⅱ之后进入一个缓慢的梦境片段,音乐悲伤哀怨。......

2023-11-03

为长笛、双簧管、小提琴、中提琴、大提琴与竖琴而作的六重奏《说书人》完成于2001年年底,系作曲家受苏黎世金字塔室内乐团委约而作,同时也是他在美国辛辛那提音乐学院获得作曲博士学位的毕业作品。六重奏《说书人》就是对这一情景的生动表现。“独白”在书场的情境中可以理解为说书人的沉思或自言自语,在音乐作品中作为连接过渡的部分是十分自然的,但除此之外作曲家还别出心裁地赋予这两个部分以更深层次的含义。......

2023-11-03

相关推荐