标准制订的方法多采用离差法或百分位数法,因此说,这类标准均属于相对评价的范畴。如根据全国学生体质调查的数据,用离差法或百分位数法所制订的身高和体重的评价标准。如对一个7岁的孩子,从7岁开始,一直跟踪10年对其身高或体重进行的评价。(二)体质综合评价对体质水平进行综合评价,是一项十分复杂的工作,它涉及体质的基本概念和基本要素,测试与评价指标的选择、各类指标的权重以及评价标准的制订和评价方法等诸多问题。......

2023-11-02

力量、速度、耐力、柔韧和灵敏等身体素质在人体活动和运动中并不是孤立存在和发展的,它们彼此之间是相互影响、相互促进与相互制约、紧密联系的关系。表现的形式主要是综合性和转移性。

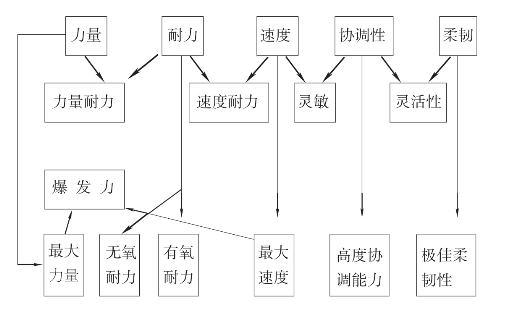

综合性:在从事体育活动中,很少有一种活动形式只要求身体素质参与工作,一般都是两种或两种以上的身体素质综合发挥作用。例如,田径运动中的跳跃和投掷项目,排球运动中的扣球动作,既需要力量,又需要速度,这种能力的综合就是爆发力或速度力量;体操中的空翻,就需要力量、速度、柔韧和灵敏综合而获爆发力和灵活性。另外,力量与耐力的组合,综合成力量耐力;速度与耐力的组合,综合成速度耐力;速度与协调性的组合,综合成灵敏;灵敏与柔韧组合,则综合成高度的灵活性(见图1-1)。

转移性:在发展身体素质的过程中,素质之间存在着转移性特点。素质间的转移是指发展某一种素质的同时,会对同类素质或其他素质的发展产生某种影响。

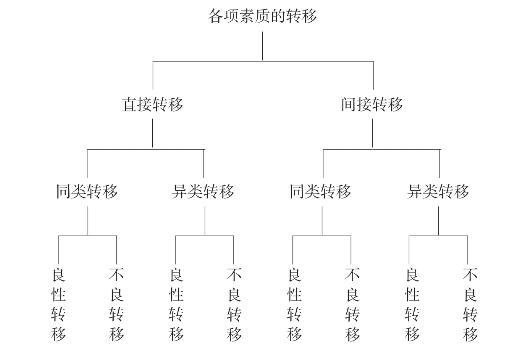

用分类的观点看待各项身体素质间的转移,其转移的形式是不同的:从素质转移产生的效果,可分为良性转移和不良转移;从素质间的关系,可分为同类转移和异类转移;从转移的方式,又可分为直接转移和间接转移(见图1-2)。

良性转移是指当一种素质得到发展时,会引起另一种素质相应提高,或在同一种素质中,从一种表现形式的发展转移为另一种形式,而其同时也得到良好的发展。例如,当人体某一部分肌肉动力性力量增大时,会引起这一部分肌肉动作速度的相应提高。又如,动作速度的加快,能引起人体位移速度的提高。不良转移是指当某一种素质得到发展时,会引起另一种素质的相应下降,或在同一种素质中某一种表现形式的发展的提高。例如,力量与柔韧,速度与耐力的关系,力量增长会引起肌肉、关节韧带伸展的相应下降,速度提高会使耐力素质下降,反之亦然。又如,静力性力量增加,也会引起动力性力量的功能减弱等。

同类转移是指同一种素质在各种不同运动形式中的转移。如进行举重项目的力量练习,可以使田径的投掷、体操中支撑等所需要的力量水平等得到发展。又如,耐力素质转移在长距离的跑和游泳之间作用十分明显,虽然两者的运动形式不同,但耐力基础则是相同的,在跑的过程中所提高的耐力素质,同样能使游泳成绩得到提高。异类转移是指存在于各种素质之间的不同素质的转移。例如,力量和耐力素质之间的转移,耐力和速度素质之间的转移,力量和速度素质之间的转移。一般说来,异类转移的良好效果在素质水平较低的情况下作用比较明显,但素质水平到了比较高的程度,这种转移的效果就明显降低。

图1-1 素质间的综合

直接转移是指一种素质的发展会直接引起另一种素质的改变,或在同一种素质中产生直接的变化。例如,腿部伸肌动力性力量水平的提高,会直接使跑速或跳跃速率有效地得到提高。

间接转移是指一种素质的改变,不能直接促使另一些素质的提高,只是为它们提供了变化的先决条件,或在同一种素质中起间接的作用。例如,用精力方式发展的腿部力量,虽然不可能直接引起跑速的提高,但精力性力量训练能有效地提高肌肉的最大力量,并可以逐步转化为动力性力量,进而导致跑速的提高。间接转移要取得明显的效果所经时间比较长。(www.chuimin.cn)

产生素质转移的原因主要有三方面。其一,人体各器官系统是相互协同、相互联系、相互促进和相互制约的。运动员在运动中所表现出的某种素质不是单单依靠某一个器官和系统,而是在中枢神经系统统一支配下,各器官系统机能综合作用的结果。其二,运动动作结构和机体肌肉工作特征的相似程度,相似程度越大,素质间良性转移的可能性也就越大。其三,能量供应来源的统一性,素质提高的一个主要原因,是通过训练使有机体能量供应的状态得到改善。由于某些素质能量来源基本相同,素质间的转移就比较容易发生。

图1-2 素质转移的类别

素质转移的基本原理已在运动训练实践中被广泛的采用,在训练中充分发挥素质间的良性转移,尽量防止素质间的不良转移,能使实际训练取得事半功倍之效。因此,考虑素质间的转移时,必须注意以下问题。

1.要使素质间的积极转移得以实现并取得良好效果,就须通过一定数量和一定强度的练习。一般说来,素质之间的转移在一定程度内与练习的负荷成正比。练习的负荷量越大,转移的效果也就越明显。反之,转移的可能性和转移的效果就小。另外,发展某种素质时,要考虑周到,多安排一些能够产生良性转移的练习,利用这些练习产生的良性转移来促进相应素质的提高。如果某些练习会产生不良转移,就必须认真考虑安排的时机、次数或采用适宜的其他练习手段和方法来弥补其不足。例如:短跑运动员在适当训练耐力素质时,就应考虑到耐力对速度的不良转移影响。

因此,练习次数不宜过多,时间不能过长,练习应安排在运动员精力充沛时进行。又如,柔韧素质实际上是柔和韧组合的综合素质,柔对韧会产生不良转移,在柔的练习完成后应以韧的练习来弥补,才能收到好的效果。用良性转移和不良转移的原理来指导训练,有经验的教练员会更注重后者,因此后者在训练中的实际意义远远超过前者。

2.随着运动员训练水平的提高,运动员的有机体的生物学改造日趋完善,有机体的可塑性相应降低,良性转移会变得更有选择性。例如,运动员刚开始进入专项训练时,一般力量练习会引起速度的相应提高。但是对高水平的运动员再进行一般力量训练,就很难再促进速度提高。因此,在运动员训练的初、中级阶段应充分运用各种手段和方法,使良性转移的效果达到最佳化。在运动员训练的高级阶段,尽量运用直接转移来提高良性转移的效果。

3.利用素质转移原理来有效地发展身体素质,首先要认清主体与客体的地位与相互关系,即直接练习的素质是实体,受到影响的素质是客体。保证主体是发展的主要方向,再分析对客体的影响程度,是良性转移就加强巩固,若是不良转移就要设法弥补。

有关实用身体素质与评价的文章

标准制订的方法多采用离差法或百分位数法,因此说,这类标准均属于相对评价的范畴。如根据全国学生体质调查的数据,用离差法或百分位数法所制订的身高和体重的评价标准。如对一个7岁的孩子,从7岁开始,一直跟踪10年对其身高或体重进行的评价。(二)体质综合评价对体质水平进行综合评价,是一项十分复杂的工作,它涉及体质的基本概念和基本要素,测试与评价指标的选择、各类指标的权重以及评价标准的制订和评价方法等诸多问题。......

2023-11-02

灵敏素质是指人体在各种突然变换的条件下,快速、协调、敏捷、准确地完成动作的能力。因此反应迅速、判断准确、及时作出应答动作是灵敏素质的先决条件,各素质协同配合是完成应答动作的基础。所以说,灵敏素质是运动技能、神经反应和各种素质的综合表现。灵敏素质没有客观衡量标准,只有通过动作的熟练程度来显示灵敏素质的高低。灵敏素质的发展水平主要从以下三个方面进行评价。......

2023-11-02

由于对体质概念的不同理解,开展体质问题研究的目的、对象的不同,世界上各个国家在测量指标的选择上是不尽一致的。“体力诊断测验”是对力量、速度、灵敏、耐力、柔韧等身体素质的测验。日本已将对青少年《体力测定》作为中小学体育课中法定的测量内容。(二)美国少儿健康体质测量主要评价5个与健康相关的体质要素。......

2023-11-02

人们通常把柔韧素质简称为柔韧性。柔韧素质从其与专项的关系看,可分为一般柔韧性与专项柔韧性。所有爆发力前的拉伸均属于动力性柔韧性。动力性柔韧性建立在静力性柔韧性的基础上,但必须要有力量素质的表现。主动柔韧性不仅反映对抗肌的可伸展程度,而且也可反映主动肌的收缩力量。从柔韧素质在身体不同部位的表现看,又可分为上肢柔韧性、下肢柔韧性、腰部柔韧性、肩部柔韧性等等。图5-2柔韧素质分类......

2023-11-02

由此可见,最大吸氧量和有氧耐力之间紧密相连。目前,常用无氧阈速度的70%~90%作为发展有氧耐力的主要手段。图4-3有氧耐力的决定因素(二)练习时间有氧耐力的练习时间,一般可根据训练水平而定,受过训练的运动员可长达2小时,但至少也要维持20分钟以上。......

2023-11-02

再如举重运动员要求矮、粗、宽、厚的体型,有利于用强大的爆发力控制杠铃维持身体平衡。篮、排球由于篮高、网高的限定,要求身材高大的运动员。脂肪过多影响肌肉收缩效率,增加了不必要的体重等于增加了运动时的阻力,从而影响了身体的灵活性,因此必须进行合理的训练增加肌肉比重,再配以低卡进食逐渐减少脂肪。......

2023-11-02

图7-30Z字形跑测验表7-36大学男生运动能力评价表(美)测验项目:1.篮球掷远场地设备:3~4个篮球、量尺。3.对墙传球4.立定跳远5.障碍跑。测验时,受试者仰卧于地,两脚跟踏在起跑线上。表7-37各国身体素质与运动能力成套测验......

2023-11-02

相关推荐