十八世纪以来,法国著名汉学家杜赫德于1735年所编著的《中华大帝国志》[64]被认为是此前编成的耶稣会士报道与研究中国之集大成者。其中5张可以确认是1883—1886年格罗夫斯在杭州拍摄的。他还在《在华五十年》一书中,拍摄了当时杭城的河道水门照片。十九世纪以后,欧美关于杭州运河的内容越来越多。......

2023-10-31

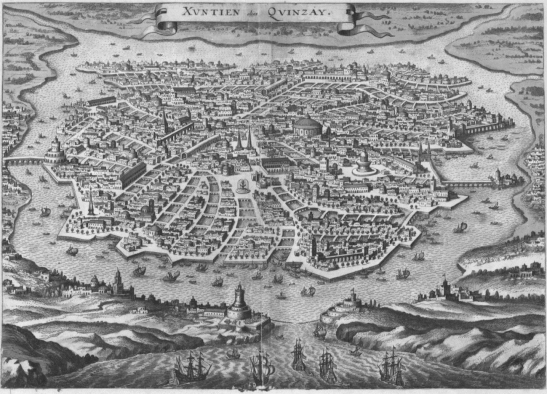

长时间以来,欧洲对中国的认知夹杂着马可·波罗时代的旧知识以及大航海时代以后的地理新发现。这个认知规律对于欧洲人所见的杭州形象同样成立。Francesco Valegio所著Raccolta di le piv illustri et farmose citta di tutto il mondo一书中,他根据《马可波罗行纪》有关行在城(Quinzai,杭州)的描述而在1600年绘制了《行在鸟瞰图》。他在这幅地图中想描绘的是马可·波罗记载的杭州“12000座桥、无数的运河河道、城市里的石铺道路以及西湖”。

Francesco Valegio《行在鸟瞰图》

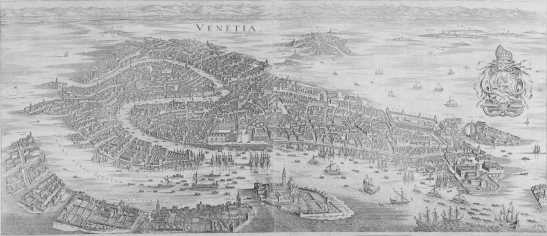

我们可以发现,虽然该图像描写的是杭州城,但是实际上整个绘画都是以威尼斯这样的水城作为创作参考。Francesco Valegio根据马可·波罗的记载以及自己对杭州的想象,绘制了一个具有欧洲异域风情的杭州运河城市图像。而在1638年Matthew Merian(1593—1650)在法兰克福绘制的杭州铜版画,基本上是Francesco Valegio书中杭州图的翻版。Matthew的创作同样也参考了他所见到的威尼斯水城的模样——可以对照Matthew在1641年绘制的威尼斯城图。此例亦可实证杭州运河形象在欧洲图书中的传播与流变,尽管这一杭州运河的形象是虚构与借鉴的居多。

Matthew Merian绘制的杭州铜版图,1638[105]

Matthew Merian所绘威尼斯城图,1641[106]

【注释】

[1]陈学文:《外国人审视中的运河、西湖与明清杭州城市的发展》,《杭州师范大学学报(哲学社会版)》2002年第5期,第80—83页;范金明:《朝鲜人眼中的中国运河风情——以崔溥<漂海录>为中心》,《文明》2017年第7期,第17页。

[2]葛振家:《崔溥<漂海录>评注》,线装书局2002年版;葛振家主编:《崔溥漂海录研究》,社会科学文献出版社1995年版。

[3]王健:《积淀与记忆:古代西方旅行家书写大运河》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2017年第1期,第25页。

[4]田余庆、李孝聪:《唐宋运河在中外交流史上的地位和作用》,参见唐宋运河考察队编:《运河访古》,上海人民出版社1986年版。

[5]胡梦飞:《外国人视野中的明清京杭大运河》,中国文化报2013年4月18日第14版。

[6]王健:《积淀与记忆:古代西方旅行家书写大运河》,《江南大学学报(人文社会科学版)》,2017年第1期,第27页。

[7](日)池田静夫:《运河之都——杭州》,参见陈述主编:《杭州运河历史研究》,杭州出版社2006年版,第219—377页。

[8](日)成寻:《新校参天台山五台山记》,上海古籍出版社2009年版,第26—27页。

[9]徐吉军:《南宋都城临安》,杭州出版社2008年版,第9页。

[10]陆鉴三选注:《西湖笔丛》,浙江文艺出版社1985年版,第96页。

[11](日)成寻:《参天台山五台山记》,转引自王国平主编:《西湖文献集成》附册《海外西湖史料专辑》,杭州出版社2004年版,第3页。

[12](日)成寻:《参天台山五台山记》,转引自王国平主编:《西湖文献集成》附册《海外西湖史料专辑》,杭州出版社2004年版,第3页。

[13](日)成寻:《新校参天台山五台山记》,上海古籍出版社2009年版,第38页。

[14](日)成寻:《新校参天台山五台山记》,上海古籍出版社2009年版,第39页。

[15]蒙古人称南宋为南家子(Nangkias),欧洲人旅行记录中便多称南宋统治下的中国南部为蛮子国。

[16]也称作Quisai或者Kinsai。据汉学家慕勒考证,元代时中国、中亚、西亚等地波斯语通行。对杭州行在一词的读音是根据Hsingtsai(音Hangtsai)的转译。

[17]本文所引《马可波罗行纪》主要根据以下三个版本综合而成,A.C.MOLEandP.PELLIOT.The Description of the World[M].London:George Routledge &Sons Limited, 1938;Reprinted by New York:AMS Press INC.,1976;H.YULE.The Book of Ser Marco Polo the Venetian[M].Revised by H.Cordier.London,1903;《马可波罗行纪》,冯承钧译,北京:中华书局,1954年;(意)马可·波罗:《马可波罗行纪》,冯承钧译,北京:东方出版社,2007年。有关《马可波罗行纪》版本问题,可参见杨志玖:《百年来我国对<马可·波罗游记>的介绍与研究》,《天津社会科学》,1996年第1期。

[18]WILLIAM D.HALSEY ed.Collier's Encyclopedia[M].Vol.15.New York: Macmillan Educational Co.,1984:383.

[19]LEONARDO OLSCHKI.Marco Polo's Asia:an introduction to his“Description of the world”called“Il milione”[M].Berkeley:University of California Press,1960: 147—159.

[20]党宝海:《马可·波罗眼中的中国》,中华书局2010年版,第3页。

[21]Navigateurs cherchant leur route dans l'océan Indien avec un astrolabe,15century, Livres des merveilles de Marco Polo.

[22](意)马可·波罗:《马可波罗行纪》,(法)沙海昂注、冯承钧译,中国旅游出版社2016年版,第292—296页。

[23]龚缨晏:《欧洲与杭州相识之路》,杭州出版社2004年版,第69页。

[24](意)马可·波罗:《马可波罗行纪》,(法)沙海昂注、冯承钧译,中国旅游出版社2016年版,第293页。

[25](意)马可·波罗:《马可波罗行纪》;(法)沙海昂注、冯承钧译,中国旅游出版社2016年版,第294页。

[26]这里的磅应该是罗马磅,1罗马磅约335.9克,故10磅重的梨子不合常理,暂无法考证是马可· 波罗口述的水果名称错误了,还是该水果的重量记录出错了,存疑。参见:(英)莱斯莉·阿德金斯、(英)罗伊·阿德金斯:《古代罗马社会生活》,商务印书馆2015年版,第408页。

[27](意)马可·波罗:《马可波罗行纪》,冯承钧译,东方出版社2007年版,第405—406页。

[28](意)马可·波罗:《马可波罗行纪》,冯承钧译,东方出版社2007年版,第407—408页。

[29]黄时鉴:《略谈马可波罗书的抄本与刊本》,《黄时鉴文集》Ⅱ,中西书局2011年版,第214—217页。

[30]“Romance and Travels”,14th century.Reproduction in Genghis Khan et l'Empire Mongol by Jean-Paul Roux,collection“Découvertes Gallimard”(nO 422),série Histoire。

[31]张环宙、沈旭伟:《外国人眼中的大运河》,杭州出版社2013年版,第73页。

[32]这种捕鱼的水禽即鸬鹚,俗称鱼鹰,或鱼鸦(鸭),参见(意)鄂多立克:《鄂多立克东游录》,何高济译,中华书局1981年版,第67页。

[33](意)鄂多立克:《鄂多立克东游录》,何高济译,中华书局1981年版,第72页。

[34](意)鄂多立克:《鄂多立克东游录》,何高济译,中华书局1981年版,第66—67页。

[35]WILLIAM ALEXANDER.Picturesque representations of the dress and manners of the Chinese[M].W.Bulmer and Co.Cleveland-row,1814,picture3.

[36]WILHELM GOTTLIEB TOBIAS.Unterhaltungen aus der naturgeschichte[M].Augsburg:Engelbrecht,1800,picture188,189,190.

[37]何高济认为Bigni应为汉语,但其对音不明,姑译作米酿。柔克义认为是米酒。路易吉·布雷桑认为Bigin是土耳其语“发酵”的意思。但据韩儒林考证,“酒又称为米酿”一句应改为“故有匐你热汗(所以有酒官热汗)”,文义则前后相称。“热汗”,官名,热汗掌监察非违,厘定班次。参见(意)鄂多立克:《鄂多立克东游录》,何高济译,中华书局1981年版,第68页;(意)路易吉·布雷桑:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第54、59页;韩儒林:《突厥官号考释》,引自韩儒林:《穹庐集:元史及西北民族史研究》,上海人民出版社1982年版,第309—310页;史有为:《异文化使者——外来词》,吉林教育出版社1991年版,第52页。

[38](意)鄂多立克:《鄂多立克东游录》,何高济译,中华书局1981年版,第68页。

[39]这里所指面包应该是中国面食的泛称,参见(意)鄂多立克:《鄂多立克东游录》,何高济译,中华书局1981年版,第64页。

[40](意)鄂多立克:《鄂多立克东游录》,何高济译,中华书局1981年版,第71页。

[41](意)鄂多立克:《鄂多立克东游录》,何高济译,中华书局1981年版,第75页。

[42]王国平:《运河名城——杭州》,中国文史出版社2009年版,第409页。

[43](英)曼德维尔:《曼德维尔游记》,任虹译,引自周宁:《契丹传奇》文选,学苑出版社2004年版;葛桂录:《欧洲中世纪一部最流行的非宗教作品——<曼德维尔游记>的文本生成、版本流传及中国形象综述》,《福建师范大学(哲学社会科学版)》2006年第4期;杜平:《西方中世纪游记中的东方形象——<以马可·波罗游记>和<曼德维尔游记>为例》,引自张叉:《外国语文论丛》第4辑,四川大学出版社2010年版,第331页。

[44](意)路易吉·布雷桑编:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第75、78页。

[45]菲利普·奥诺里奥(Philippus Honorius)是朱里奥·贝利(Giulio Belli)的笔名,参见(意)路易吉·布雷桑编:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第102页。

[46]PHILIPPUS HONORIUS.Praxis Prudentiae Politicae[M].Wolfius:1611.

[47](意)路易吉·布雷桑编:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第90页。

[48](意)路易吉·布雷桑编:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第91—99页。

[49](意)路易吉·布雷桑编:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第93页。(www.chuimin.cn)

[50](意)路易吉·布雷桑编:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第95页。

[51](意)路易吉·布雷桑编:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第93页。

[52]沈定平:《论卫匡国在中西文化交流史上的地位与作用》,《中国社会科学》1995年第3期,第174—175页。

[53](意)路易吉·布雷桑编:《西方人眼里的杭州》,学林出版社2010年版,第116页。

[54](意)卫匡国:《第十省——浙江》(摘录本3),摘录自弗朗科·德马尔奇主编:《卫匡国全集》第三卷《中国新地图集》,特伦托大学2003年版,第9页。

[55](葡)曾德昭:《大中国志》,何高济译,商务印书馆2012年版,第26页。

[56](荷)包乐史、庄国土:《<荷使初访中国记>研究》,厦门大学出版社1989年版,第23页。

[57](荷)包乐史、庄国土:《<荷使初访中国记>研究》,厦门大学出版社1989年版,第4页。

[58](荷)包乐史、庄国土:《<荷使初访中国记>研究》,厦门大学出版社1989年版,第70页。

[59](荷)包乐史、庄国土:《<荷使初访中国记>研究》,厦门大学出版社1989年版,第72页。

[60]JOHANNES NIEUHOF.Die Gesantschaft der Ost-Indischen Geselschaft in den Vereinigten Niederl ndern an den tartarischen Cham und nunmehr auch sinischen Keiser[M].Amsterdam:Gedruckt und verlegt durch JacobM

ndern an den tartarischen Cham und nunmehr auch sinischen Keiser[M].Amsterdam:Gedruckt und verlegt durch JacobM rs...,1666,betweenp.48-49.

rs...,1666,betweenp.48-49.

[61](罗)尼古拉·斯帕塔鲁·米列斯库:《中国漫记》,中国工人出版社2000年版,第31页。

[62](罗)尼古拉·斯帕塔鲁·米列斯库:《中国漫记》,中国工人出版社2000年版,第174页。

[63]张环宙、沈旭伟:《外国人眼中的大运河》,杭州出版社2013年版,第74—78页。

[64]《中华大帝国志》全名为《中华帝国及其所属鞑靼地区的地理、历史、编年纪、政治和博物》,有关该书专门研究可参见张允熠等:《中国:欧洲的样板——启蒙时期儒学西传欧洲》,黄山书社2010年版;阎宗临:《阎宗临史学文集》,山西古籍出版社1998年版;阎宗临:《传教士于法国早期汉学》,大象出版社2003年版。

[65]计翔翔:《西方早期汉学试析》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2002年第1期,第95页。

[66]J.B.DU HALDE.The general history of China[M].Vol.1,trans Richard Brooks.London:John Watts,1741:193.

[67]J.B.DU HALDE.The General History of China[M].Vol.1,trans Richard Brooks.London:John Watts,1741:194.

[68](英)斯当东:《英使谒见乾隆纪实》,叶笃义译,商务印书馆1963年版;(英)爱尼斯·安德逊:《英使访华录》,费振东译,商务印书馆1963年版;王思治:《清史论稿·英使马戛尔尼来华》,巴蜀书社1987年版;JOHN BARROW.Travels in China[M].London:printed by A.Strahan,Printers-Street,for T.Cadell and W.Davies,in the Strand,1804;WILLIAM ALEXANDER.The costume of China[M].London:W.Miller,1804.

[69](英)斯当东:《英使谒见乾隆纪实》,叶笃义译,商务印书馆1963年版,第432页。

[70](英)斯当东:《英使谒见乾隆纪实》,叶笃义译,商务印书馆1963年版,第430页。

[71](英)斯当东:《英使谒见乾隆纪实》,叶笃义译,商务印书馆1963年版,第440页。

[72](英)威廉·亚历山大随团访问了中国的天津、北京、承德、杭州、广州和澳门等地,创作了大量的速写和水彩画。此外,他所著《中国衣冠风俗图解》(Picturesque Representations of the Dress and Manners of the Chinese,1814)内含数十幅彩色版画,里边也包含有许多我国大运河沿线民俗及运河船只图像。

[73]WILLIAM ALEXANDER.The costume of China[M].London:W.Miller,1805:79.

[74]WILLIAM ALEXANDER.The costume of China[M].London:W.Miller,1805:187.

[75]张环宙、沈旭伟:《外国人眼中的大运河》,杭州出版社2013年版,第104页。

[76]VEN.ARTHUR E.MOULE.New China and old:personal Recollections and Observations of Thirty Years[M].Seeley And Co.Limited,1902:75.

[77]可参见杭州市政协文史委员会等编:《天城遗珍:杭州对外文化交流史迹》,杭州出版社2016年版。

[78](德)费迪南德·冯·李希霍芬:《李希霍芬中国旅行记》,(德)E.蒂森选编,李岩、王彦会译,商务印书馆2016年版。

[79]伊莎贝拉·伯德《1898:一个英国女人眼中的中国》(湖北人民出版社2007年版)一书原名为《扬子江流域及以外地区》(The Yangtze Valley and Beyond)。

[80]可参见ROBERT DOLLAR.Memories of Robert Dollar[M].W.S.Van Cott&Co.,1922;沈弘:《京杭大运河、之江校区和灵隐寺——记美国慈善家大来先生的杭州情结》,《文化艺术研究》2011年第1期。

[81]ARTHUR EVANS MOULE.Half a centry in China:recollections and observations[M].Hodder and Stoughton,1911:136-137.

[82]龚缨晏:《欧洲与杭州:相识之路》,杭州出版社2004年版,第66—67页。

[83](波斯)拉施特主编:《史集》,余大均、周建奇译,商务印书馆1997年版。该书波斯文手稿可在线检索,https://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/detail/UoEsha~4~4~64742~103064?sort=work_creator_details%2Cwork_shelfmark%2Cwork_source_page_no%2Cwork_title&qvq=q∶9999999;sort∶work_creator_details%2Cwork_shelfmark%2Cwork_source_page_no%2Cwork_title;lc∶UoEsha~4~4&mi=0&trs=1,检索日期[2018-05-25]

[84]细密画(miniature)是波斯艺术的重要门类,是一种精细刻画的小型绘画。主要用于书籍的插图和封面、扉页徽章、盒子、镜框等物件上和宝石、象牙首饰上的装饰图案。细密画一般画于羊皮纸、纸或书籍封面的象牙板或木板上,题材多为人物肖像、图案或风景,也有风俗故事,多采用矿物质颜料,甚至以珍珠、蓝宝石磨粉作颜料。十三世纪上半叶,蒙古人占领巴格达后,建立了伊尔汗国,首位伊尔汗国皇帝是忽必烈兄弟旭烈兀。在旭烈兀及其继承人的统治下,在巴格达、大不里士等地区出现了一批波斯风格与中国画画风相混合的细密画作品。十三至十五世纪,关于蒙古宫廷生活、蒙古军事及重大事件的波斯细密画被大量创作。拉施特《史集》的细密画插图,其画中树木、山川和景色的画法与元代绘画艺术尤其相近。

[85](摩洛哥)伊本·白图泰:《伊本·白图泰游记》,宁夏人民出版社2000年版,第552—553页。

[86]“加泰罗尼亚”是现在西班牙东北部的一个区域。十四世纪,统治这一地区的是阿拉贡王国(Aragon,1035—1837),其领土包括地中海中的巴利阿里群岛(其中最大的岛屿是马略卡岛)。该王国是十一至十九世纪时,伊比利亚半岛东北部阿拉贡地区的封建王国。由于该国是一个东西交汇的海上贸易大国,十分重视航海图。十四世纪,欧洲有两个航海图绘制中心,一个是意大利北部地区,另一个就是加泰罗尼亚地区,有人将后者称之为“加泰罗尼亚—马略卡学派”。该学派绘制的地图具有广泛吸收阿拉伯及犹太文化的特点,他们的地图绘制范围还延展至亚非欧内陆地图,甚至还通过航海图技术来绘制世界地图。他们还在这种“航海图”上用鲜艳的颜色描绘人物、城市或山川。可以说,该学派绘制的地图具有百科全书性质,这也是我们发现许多有关亚洲地区蒙古知识的重要原因。

[87]克莱斯克·亚伯拉罕是来自马略卡岛帕尔玛的犹太人,是被称为“地图与指南针大师”的优秀航海图制作人。

[88]该图收藏于法国国家图书馆,馆藏信息:Biblioth que nationale de France,D

que nationale de France,D partement des manuscrits,Espagnol 30.该馆在线网站可检索获得扫描图片,http://expositions.bnf.fr/ciel/catalan/index.htm,检索日期[2016-05-20].

partement des manuscrits,Espagnol 30.该馆在线网站可检索获得扫描图片,http://expositions.bnf.fr/ciel/catalan/index.htm,检索日期[2016-05-20].

[89]后来,在保管及观阅的过程中,每张羊皮纸被不断地对折,结果在对折处断成两半,于是该地图变成了12张羊皮纸。

[90](日)宫崎正胜:《航海图的世界史·海上道路改变历史》,朱悦玮译,中信出版社2014年版,第66页。

[91](日)宫崎正胜:《航海图的世界史·海上道路改变历史》,朱悦玮译,中信出版社2014年版,第67—69页。

[92]王永杰:《卜弥格<中国地图册>研究》,浙江大学博士学位论文,2014年,第40页;龚缨晏、邬银兰:《<1375年加泰罗尼亚地图>:新技术与新知识的结晶》,《地图》2005年第2期,第69页。

[93]这里所说的Catayo,即“契丹”之音译,是中世纪欧洲人对中国北方的称呼,有时也泛指中国;Chanbaleth或Cambulac,是突厥语“汗八里”(义为帝王之城)的音译,指的是元朝的大都北京城;Manji是“蛮子”的音译,原是中国北方对南宋统治下的南方的辱称,欧洲人以此词指称中国南方;Zayton是刺桐之音译,指的是福建泉州;Cansay 则是“行在”之音译,指的是原来的南宋都城杭州。这段文字所记述的正是中国。参见龚缨晏、邬银兰:《<1375年加泰罗尼亚地图>:新技术与新知识的结晶》,《地图》2005年第2期,第69页。

[94]La caravane de Marco Polo voyageant vers les Indes,from Abraham Cresques,Atlas catalan,1375,Scanné de Coureurs des mers,Poivre d'Arvor.

[95]转引自黄时鉴:《黄时鉴文集III》,中西书局2011年版,彩图1。

[96]意大利文手稿《论耶稣会士及天主教进入中国》(Della entrata della compagnia di Ges e christianita nella cina),经德礼贤(Pasquale D'Elia)校注并改名为《天主教在华传播史》(Storia dell'Introduzione del Cristianesimo in Cina)收入其所编《利玛窦全集》(罗马,1949年)。德礼贤所编《利玛窦全集》共计3卷,参见P.D'ELIA ed.,Fonti Ricciane[M].3 Volumes,Rome:La Libreria dello Stato,1942—1949.有关《利玛窦中国札记》的版本演变问题,参见林金水:《利玛窦与中国》,中国社会科学出版社1996年版,第272—277页。

e christianita nella cina),经德礼贤(Pasquale D'Elia)校注并改名为《天主教在华传播史》(Storia dell'Introduzione del Cristianesimo in Cina)收入其所编《利玛窦全集》(罗马,1949年)。德礼贤所编《利玛窦全集》共计3卷,参见P.D'ELIA ed.,Fonti Ricciane[M].3 Volumes,Rome:La Libreria dello Stato,1942—1949.有关《利玛窦中国札记》的版本演变问题,参见林金水:《利玛窦与中国》,中国社会科学出版社1996年版,第272—277页。

[97]NICHOLAS TRIGAULT.De Christiana expeditione apud Sinas uscepta ab societate Iesu[M].Augsburg:Christoph Mang,1615.金尼阁于万历三十八年(1610)秋冬之际到达中国,其时利玛窦已去世半年。1613年2月9日,金尼阁奉命回罗马向教皇汇报在华传教进展。返欧途中,他用拉丁文编译了利玛窦的意大利文手稿,并加入了自己在华的一些经历。

[98]MATTEO RICCI.The China That Was[M].translated from the Latin by Louis Joseph Gallagher,New York:The Bruce Publishing Company,1942.Reprited in 1953;MATTEO RICCI,NICHOLAS TRIGAULT.China in the Sixteenth Century:the Journals of Mathew Ricci,1583—1610[M].New York:Random House,1953.

[99]本文在不特别说明的情况下,所引《札记》内容均出自何高济中译本。参见(意)利玛窦:《利玛窦中国札记》,中华书局1983年初版,2010年再版。

[100]台湾光启出版社、辅仁大学出版社于1986年联合出版了由刘俊余、王玉川据意大利文本翻译的中译本《利玛窦全集》。2014年,德礼贤据意大利原文编校的《利玛窦全集》(第1卷、第2卷)被文铮译为中文。可参见(意)利玛窦:《耶稣会与天主教进入中国史》,文铮译,(意)梅欧金校,商务印书馆2014年版。

[101]方豪:《中西交通史》第四册,中华文化事业出版社1954年版,第3页。

[102](意)利玛窦、(比)金尼阁:《利玛窦中国札记》,广西师范大学出版社2001年版,第230页。

[103](意)利玛窦、(比)金尼阁:《利玛窦中国札记》,广西师范大学出版社2001年版,第230页。

[104]奥特里乌斯《地球大观》最早问世于1570年,是第一部近代世界地图,最早集中反映了大航海时代以来西方人获得的新地理知识。引自黄时鉴:《巴尔布达<中国新图>的刊本、图形和内容》,《黄时鉴文集》Ⅲ《东海西海——东西文化交流史(大航海时代以来)》,中西书局2011年版,第260—2619页。

[105]MATTHEW MERIAN.Xuntien alias Quinzay[Z].published in Frankfurt,1638.

[106]MATTHEW MERIAN.Antique town view of Venice[Z].published in Frankfurt, 1641, see this picture from https://www.vintage-maps.com/en/antique-maps/europe/italy/merian-italy-venice-1641:45,检索日期[2018-09-17]

有关朝廷之厨: 杭州运河文化与漕运史研究的文章

十八世纪以来,法国著名汉学家杜赫德于1735年所编著的《中华大帝国志》[64]被认为是此前编成的耶稣会士报道与研究中国之集大成者。其中5张可以确认是1883—1886年格罗夫斯在杭州拍摄的。他还在《在华五十年》一书中,拍摄了当时杭城的河道水门照片。十九世纪以后,欧美关于杭州运河的内容越来越多。......

2023-10-31

[4]此外,中国古代研究者也认识到漕运物资也不仅仅是粮食。他们皆是从狭义的概念诠释中国古代漕运的内涵,即认为漕运就是谷物粮食的水运。[7]这种狭义的理解,虽然认识到中国古代漕运的基本特征与基本功能,但是并没有把漕运看成一个不断演变的历史过程。......

2023-10-31

六朝时期,秦以来的江南运河又进一步发展。而钱塘江南岸的浙东运河则是六朝时期江南运河向东延展和完善的代表性工程。所以,该时期钱塘江和浙东运河间频繁漕运的事实,不言而喻。浙东运河西段漕运功能的显现,自然也要求杭州里运河系统不断完善。杜元懿所谓“商旅往来,倍多常岁崐。西陵牛埭税,官格日三千五百;如臣所见,日可增倍”的税收财报分析,确证了杭州运河漕运贸易交易的繁荣。......

2023-10-31

运河漕务对南宋王朝的统治与运行发挥了重要作用。书中研究江南运河疏浚治理的部分,涉及杭州运河与漕运内容。该研究对漕运制度具体内容如漕粮税制、征收兑运和交仓、漕运官制和船制、运河的修治和管理、运丁和屯田、漕运改制、漕运的衰败和停止等方面进行了细致的探讨。尤其对清代土地制度、田赋与江浙漕运税赋问题进行了交叉研究,说明了我国地主制经济性质是漕运制度得以长期延续的重要原因。......

2023-10-31

[24]通过上述分析,作为春秋时期吴越争霸战场的钱塘江沿岸,为了军事运输而人工修筑的百尺渎就显得非常重要,尤其是对于我们追溯杭州运河发展变迁的早期历史。但是,春秋时期杭州城区内部的运河河道系统尚未形成,所以我们认为春秋末期是杭州运河系统依托江南运河系统形成而不断发展的孕育时期。如今,这两个县均属于杭州行政区域。故,秦统一时期,以杭州作为运河南端的江南运河系统已经完全形成。......

2023-10-31

东汉会稽郡议曹华信修筑捍海塘是杭州运河建设由外向内变迁的重要标志性事件。可以说,华信开创了疏浚和治理钱塘江和西湖的先河。前文提及东汉议曹华信发动民工运土石以修筑石塘的文献中,均提及他“募有能致土石者,即与钱”,“募有能致一斛土者,即与钱一千”这样的信息。[48]故而我们合理推测,议曹华信筑塘一是其作为地方曹官职责所在,二是为了更好地管理东汉时钱唐运河河道的漕运业务,有商业利益可图。......

2023-10-31

从中可见东苕溪漕运航道减轻了杭州段运河的漕运压力。盐铁使管理杭州运河的首要工作就是保持航道漕运畅通无阻,故需对运河制定水位标准,并安排专人管理测量。......

2023-10-31

文化的多样性来源于人员的迁徙与交流。运理群物,考验事实,各载其名。南宋建都杭州,浙东运河得以开凿,一批新的运河如得胜新河、荆溪、官塘河、金坛运河、上塘河等相继建成,一个以杭州为中心的联系更加密切、功能发挥更为充分的新的运河体系逐渐形成。杭州成为中原文化与江南文化的融会之地,其文化呈现出多样性与包容性。大运河南北两端的大都和杭州成为当时世界上极为著名的城市。......

2023-10-31

相关推荐