说法三,据龚世财等老渔民说“三月三,踏沙滩”民俗活动的由来与生产劳动有关。石浦渔区和周边地区的群众渴求文化生活的丰富,在“三月三,踏沙滩”民俗活动期间,人们通过参加活动不仅感受了绵延不绝的民间民俗文化风姿,而且还可以观看到外地团队的精彩表演。通过“三月三”民俗活动,石浦人民对文化的魅力和内涵有了新的认识。......

2023-10-31

民俗象山县国家级2008年

游客朋友们,欢迎大家来到宁波象山石浦渔村。这里我想告诉大家的是,我们中国还有一个石浦村,你们知道在哪里吗?就在台湾台东。其实啊,我说的台东石浦村真正的名字叫作富岗新村。但是,村民们更愿意将它称为小石浦村。那是因为,在这里居住的他们都来自浙江象山县的石浦镇渔山岛,他们一直认为自己是石浦人,根在石浦。可以说,台东“石浦”是一个从大陆复制到中国台湾的村庄。

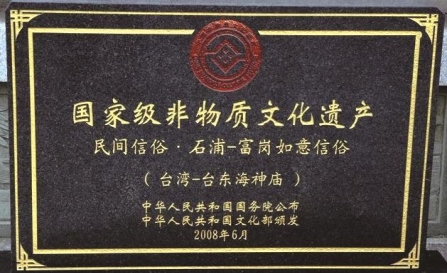

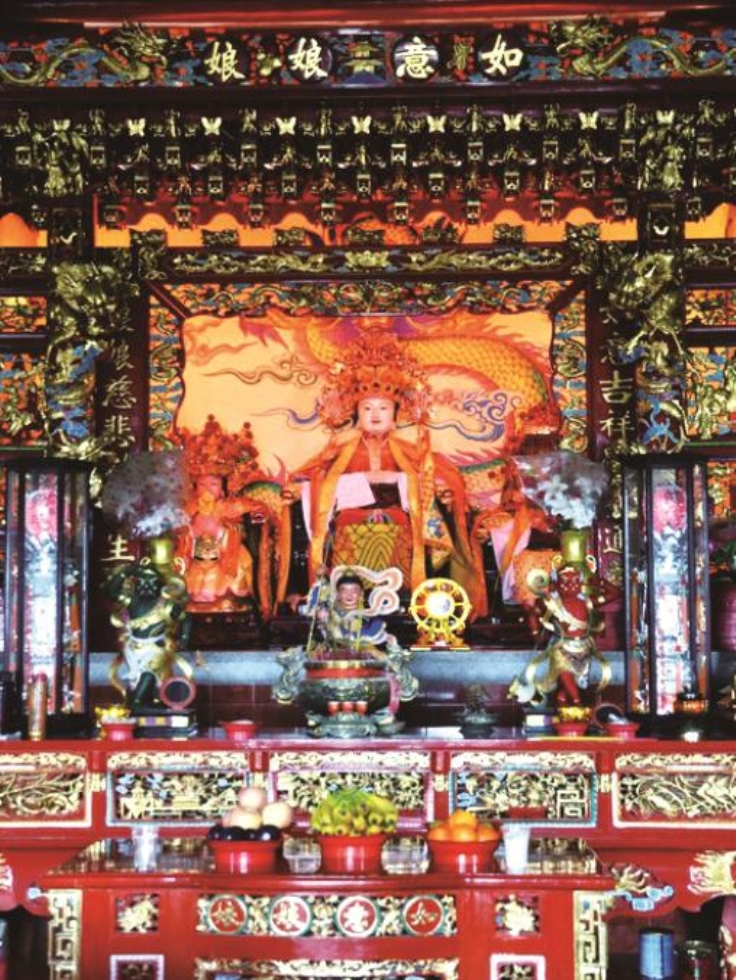

有“小石浦村”之称的台东县富岗新村,依山濒海,村前的富岗渔港是台东县的两大渔港之一,港外就是浩瀚的太平洋。村内有一座“海神庙”,供奉着一位特别的神灵——如意娘娘。如意娘娘只有在海峡两岸的两个地方才有供奉,除了台东的富岗新村,就是象山县的石浦。如意娘娘这一信俗是一种民间自生现象,与妈祖信仰相似,是渔民们从事渔业生产过程中形成的信仰习俗。2008年,经国务院批准,石浦-富岗如意信俗被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

▶图15-1 石浦-富岗如意信俗被列入国家级非物质文化遗产名录

半个世纪以来,石浦渔山岛人在中国台湾这块土地上繁衍生息,如今已发展到第五代了。然而他们的传统信仰和习俗始终没有改变:每年七月初六是如意娘娘的生日,当地居民都要举行盛大的祭祀,祈求风调雨顺,合境平安。逢年过节,家家户户包麦饼筒,做鱼滋面、鱼丸、八宝饭、春卷。除夕之夜,出门再远也要回家吃团圆饭……这些习俗和浙江的石浦一模一样,其中有什么故事呢?大家且听我细细讲来。

那是20世纪50年代,驻渔山岛国民党某军第三大队撤退时,将全岛487人带至中国台湾。枪林弹雨中,渔山岛渔民相信“如意娘娘”能保佑他们平安到台,于是就把“如意娘娘”神像装箱一起“请”到台湾。到台后,该岛渔民在台东建立了富岗新村,为“如意娘娘”新建了海神庙,仍按故乡旧俗在娘娘生日那天举行祭祀活动,祈祷渔家出海平安,生活安康。据象山当地传说,“如意娘娘”是“妈祖娘娘”的妹妹、渔山岛上的渔家少女。当她听闻出海捕鱼的父兄和乡亲在海上遇难的噩耗,奋不顾身冲向大海,为其殉葬。少女投海的地方浮上来一块木头,渔民为孝女的精神所感动,也为浮木的神奇所震惊,于是将木头雕成一尊佛像,建娘娘庙世代供奉,祈求“如意娘娘”保佑渔民出海平安归来,“如意娘娘”也成为当地渔民战胜惊涛骇浪的精神力量。

后来两岸关系破冰,富岗新村的渔山岛原住渔民从1989年起从台湾返渔山岛祭祖,捐款修复渔山娘娘庙。在小石浦村村民、“亚洲飞人”柯受良的兄长柯受球的发起下,这些当年的象山石浦人,护送着当年被自己请走的海上保护神——“如意娘娘”一起回象山探亲。

▶图15-2 海神庙如意娘娘塑像(图/同路人)

2009年9月14日,离别祖国大陆50余年的浙江象山“如意娘娘”回到了故乡。两岸渔民在浙江省象山县石浦镇举行了“如意娘娘”省亲迎亲仪式,了却了大陆乡亲怀念盼望“如意娘娘”的一份心愿。妈祖“姐妹”在遥隔海峡两岸、相思半世纪后终于团圆了,两岸同祖同宗、同根同脉的石浦人也相聚故里。(www.chuimin.cn)

当“如意娘娘”在台湾台东县小石浦村村民的专程护送下,到达石浦东门岛时,岛上顿时鼓乐齐鸣,迎候已久的石浦鱼灯队、鹤浦龙舟队、东门船鼓队,以及如潮水般涌来的渔民,纷纷以他们特有的虔诚,迎接已离别50余载的“如意娘娘”回归故里。虽天空突降细雨,但东门岛上依然万人空巷,两岸渔民共祭神明,同祈吉祥。

省亲迎亲仪式按传统方式进行:村口接驾,步行进村,村中路祭,列队进入东门岛天后宫。此时,天空飘起阵阵细雨,将“如意娘娘”顺利“请”入大殿神座后,庙祭开始了,两岸渔民代表互赠礼匾和旌旗,司仪念唱,众人祭拜……

如意信俗的表现形式主要是:起身祭——如意娘娘在富岗海神庙动身前一天的祭拜仪式,落地祭——如意娘娘队伍到达家乡渔山娘娘庙和东门天后宫村口的落地祭形式,守夜——如意娘娘省亲来访,一般均要在客庙住上几天,赠礼——似人间主客往来,客祭——祭拜远道而来的客神如意娘娘,送别祭——如意娘娘回程之日的祭拜仪式,回庙祭——如意娘娘返回台湾本庙的祭拜仪式。

如今,这个两岸石浦人一脉相承的古俗,已被命名为“石浦-富岗如意信俗”,列入国家级非物质文化遗产名录,这是中国唯一包括海峡两岸民俗文化的一项国家级“非遗”。

柯受良胞弟柯受雄希望将出海平安、满载而归的美好寓意带给象山渔民,为即将出海的渔民保驾护航。柯受雄说,台东“小石浦”与大陆同宗同源,虽然祈福形式上略有不同,但整体的海洋民俗文化是一致的。他希望两岸的“石浦人”,能更加自由地进行文化交流互访,将这项古老的活动继续延续下去。柯受雄的儿子柯有骏的参与就是一种传承。他说:“这是我第一次参加象山开渔节,我在队伍中也担当了打鼓、抬轿等工作。一直听闻父辈讲起象山石浦村,我曾经无数次遥想过故土的风土人情。我想两岸文化一脉相承,无论是仪式还是情感都有很多的共通点。”

海峡隔断了两岸的交通,却隔不断两岸人的思念。蒋根娥和姐姐蒋宝凤都出生于石浦家湾村。蒋宝凤16岁那年嫁给了渔民银宝,在1955年被带到了台湾。父母听闻消息后抱头痛哭,母亲更是天天以泪洗面,盼望蒋宝凤能回来。没想到,一去天涯两相隔,竟成生离死别。

2008年,蒋根娥终于盼来了阔别半个多世纪的姐姐蒋宝凤,这一年蒋根娥75岁,蒋宝凤81岁。蒋根娥一直珍藏着姐姐蒋宝凤早年在台湾的全家福。2011年蒋宝凤又一次踏上回乡之路。姐妹二人参加了在石浦举行的第十四届中国开渔节,面对主持人的采访,这对被台湾海峡阻隔了半个世纪的“姐妹花”紧紧抱在一起,泣不成声……台东县与象山县的自然环境、产业特点十分相似。而“小石浦岛”的存在更是将海峡两岸的两个滨海县紧紧地联系在一起。从祖国大陆到台湾,两岸石浦人紧紧相依。

象山石浦是长三角地区距离台湾最近的港口,距基隆港约200海里,历来是对台工作的一扇窗口。石浦港设立了台湾渔轮专用码头,为台湾渔民提供抢修、补给、医疗等多方面服务,得到台湾渔民的好评,称赞石浦为“台胞之家”。

象山海峡两岸交流基地,感人故事不少。1990年3月19日上午,正在石浦港内修理主机故障的台轮“金富胜11号”船长林木火,突然接到台湾渔会通用求救信号,称基隆港世晖渔业底下的台湾“嘉洋号”船员王文和,在海上作业时小腿被绞网机卷断,血流如注,生命垂危,祖国大陆官方立刻指示台湾的医院、边防及台胞站,成立抢救小组,随海军5318高速炮艇赶往出事海域抢救,王文和被及时送往医院,脱离生命危险。

“日思夜想念故土,情同手足勿离分”,一段历史和一道海峡隔开了祖国大陆与台湾宝岛,但是却难隔树叶对根的眷恋。如意信俗就以这样独特的历史背景和丰厚的文化内涵印证了海峡两岸人民同祖同宗、血脉相连的事实,石浦-富岗如意信俗所承载的,是任何人都割舍不断的骨肉亲情!正是这种同祖同宗、一脉相承的文化渊源,使得海峡两岸的儿女惺惺相惜,用这种特殊的方式,抒写着浓浓的同胞情。我的讲解就到这里,谢谢大家!

有关宁波非遗故事导游词的文章

说法三,据龚世财等老渔民说“三月三,踏沙滩”民俗活动的由来与生产劳动有关。石浦渔区和周边地区的群众渴求文化生活的丰富,在“三月三,踏沙滩”民俗活动期间,人们通过参加活动不仅感受了绵延不绝的民间民俗文化风姿,而且还可以观看到外地团队的精彩表演。通过“三月三”民俗活动,石浦人民对文化的魅力和内涵有了新的认识。......

2023-10-31

宁海平调,是一种产生在宁海,流传在浙东三门湾地区的地方戏。2006年6月,国务院公布首批国家级非物质文化遗产名录,宁海平调荣登其中的传统戏剧类。经数百年的传承和积累,宁海平调成为一笔珍贵而丰富的戏曲文化遗产,其中最有价值的是它为数众多的传统剧目和曲牌。宁海平调的传统剧目有100余部(本),其中有代表性的是被称为“前十八”“后十八”的36部大戏。宁海平调的表演特色表现如下。......

2023-10-31

镇海口是我国历史上的海防重镇,素有“海天雄镇”“浙东门户”之称。2000余年的海防历史,镇海人民虽屡遭兵寇掠杀之灾,但更多的是抗争之举。以都督衔守御镇海,时年近七旬。1885年6月29日,镇海人民终于目睹最后一艘法舰灰溜溜地撤出镇海口外的游山,法国侵略者终于撤离了甬江口。中法战争镇海口之役,持续了103天。而吴杰威施镇海口、吴大佬炮轰法国佬的英勇事迹,也为后世传颂,永生难忘。......

2023-10-31

奉化布龙因起源于奉化而得名,是全国颇有影响的代表性龙舞之一。因地处奉化,这项传统民俗舞蹈被称为奉化布龙。1955年2月,奉化布龙参加浙江省第一届民间音乐舞蹈会演,轰动省城。目前,奉化全市共有40余条布龙活跃在社区、集镇和村落之中,他们经常参加各类商贸、庆典活动,在经济交往和活跃群众文化生活中起了积极作用。奉化布龙在民间具有广泛的群众基础,每逢喜庆佳节,民间便有舞......

2023-10-31

图18-1宁波朱金漆木雕艺术馆外观该馆是由国家级非物质文化遗产的代表性传承人陈盖洪先生自筹资金近千万创建的,于2010年6月正式对外开放。宁波万工花轿是国家级非物质文化遗产宁波朱金漆木雕的代表作,被誉为目前世界上最豪华的花轿。当时,朱金漆木雕工艺在浙东宁波地区极为兴盛,因此,由该工艺制作的“千工床”在浙东地区较为常见,被称为“朱金漆木雕千工床”。......

2023-10-31

对这些外来款式、外来技艺及外来材料,宁波人积极研究、仿效,促进了宁波泥金彩漆技艺水平的提高。外国商人初到宁波,对特色鲜明的泥金彩漆极其喜爱,大量购买,市场上的泥金彩漆、工艺品被抢购一空。当时宁波的泥金彩漆从业者达五百余人,泥金彩漆工艺得到了迅速发展。新中国成立后,在党和政府对传统工艺美术的“保护、发展、提高”方针政策的指引下,宁波泥金彩漆和其他工艺美术行业一样,得到了重视和保护。......

2023-10-31

余姚土布制作技艺于2011年5月被列入第三批国家级非物质文化名录。图21-2余姚土布制品如今这项古老精妙的技艺,却面临着断层。幸好,还有王桂凤,她是目前余姚土布制作技艺唯一的国家级传承人,她用一生守护着一项中国即将消失的非遗。王桂凤,1936年出生于姚北棉乡,2018年入选第五批国家级非物质文化遗产项目——余姚土布制作技艺代表性传承人。......

2023-10-31

宁波走书起源于清代同治、光绪年间。1952年,正式定名为“宁波走书”。“文化大革命”期间,宁波走书受到极大的摧残。宁波走书有四个腔系,即走书腔系、四明南词腔系、乱弹腔系和杂曲小调。四平调是宁波走书最具特色的曲调,多用于演出开始时,起定场作用。让人欣喜的是,2008年6月7日,浙江省宁波市鄞州区、奉化市联合申报的“宁波走书”经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。......

2023-10-31

相关推荐