宁海平调,是一种产生在宁海,流传在浙东三门湾地区的地方戏。2006年6月,国务院公布首批国家级非物质文化遗产名录,宁海平调荣登其中的传统戏剧类。经数百年的传承和积累,宁海平调成为一笔珍贵而丰富的戏曲文化遗产,其中最有价值的是它为数众多的传统剧目和曲牌。宁海平调的传统剧目有100余部(本),其中有代表性的是被称为“前十八”“后十八”的36部大戏。宁海平调的表演特色表现如下。......

2023-10-31

各位团友,相信大家都听过这样两句话:待我长发及腰,少年娶我可好,待你青丝绾正,铺十里红妆可愿。相信每一个女孩子都对自己的婚礼有过很多幻想。从古至今,结婚是人生中的一件大事。与西方象征纯洁的白色婚礼不同,古老的东方以鲜艳的大红寓意了对女儿出嫁的祝福。人们常用“良田千亩,十里红妆”来形容旧时嫁女时嫁妆的丰厚,富家大族为了不被夫家轻视而怠慢女儿,同时也向社会和夫家显示女方的富有,其嫁妆的豪华程度和数量往往非常惊人,蜿蜒数里的红妆队伍经常从女家一直延伸到夫家,浩浩荡荡。

宁海古属台州,今属宁波,位于浙江省东部,紧倚着天台山脉、四明山脉,处于象山港和三门湾之间,兼有山海之灵气和甬台文化之精华,人文底蕴深厚。农耕生活是宁海先民的主要生产方式,而百作手工也是宁海人重要的谋生手段。明清以来,由于本地经济持续发展,富庶人家日显阔气,好讲排场,民间百姓结婚尤重嫁奁。对结婚的女方家庭来说,是为了炫耀娘家的财力,也希望女儿在夫家巩固其地位,因此,富庶人家嫁女,不惜财力,以绵延数十里的红妆陪嫁。于夫家来说,是为了显示其家境殷实,匹配于女方的富庶,也会丝毫不怠慢用八抬花轿娶亲。

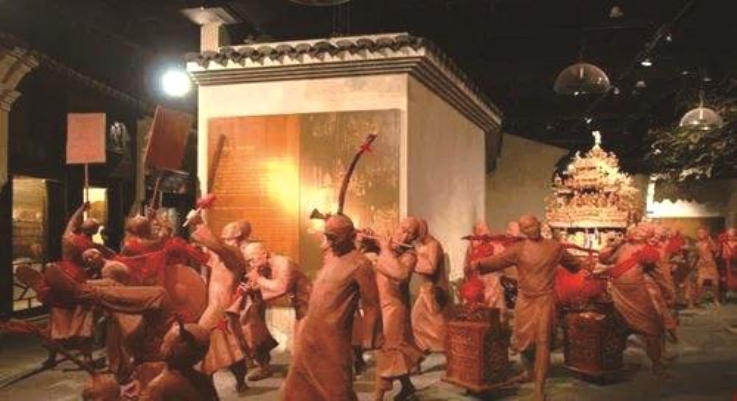

▶图10-1 宁海“十里红妆”博物馆场景

关于十里红妆习俗的由来,当地流传着这样一则美丽的传说。南宋时期,宁海西乡有一村庄,百姓依靠白溪水而居。这天,一村姑在村边晒谷场上晒稻谷,忽然一人急匆匆奔来,向村姑求救,说遭到金兵追杀,求姑娘救他一命。村姑见这小后生眉清目秀,不像是坏人,又痛恨金兵滥杀汉人,就叫小后生蹲在晒谷场边上,随即取来一个大箩筐罩住小后生,又解下拦腰兜盖在箩筐上,然后若无其事地拿起木耙晒稻谷。金兵赶到,问村姑可有一人从这里跑过。村姑向台州方向一努嘴,那些追兵就朝着台州方向追赶去了,等追兵远去,村姑叫小后生起来。小后生千恩万谢,道出自己是当今的皇上康王赵构,如今被金兵追击。如果有朝一日能返回朝廷掌握政权,就一定回来报恩,并许诺一定要将姑娘接到皇宫去。无以为凭,他见箩筐上的拦腰兜,顿生一计:就以此拦腰兜为凭,他日来提亲,姑娘在自家门前挂上相同的拦腰兜就知道了。后来赵构定都杭州,由于朝务繁忙,请手下人代为江南寻亲。可那村姑虽是向往皇宫里的生活,但她明白事理,自己一个不识一字的乡下姑娘怎能当得了雍容华贵的皇后娘娘?就在传来皇帝要来寻找她的消息时,她联合村中所有姑娘,全在自家门前挂上拦腰兜。皇帝的亲信到达这个村庄后,看到每家每户门前的拦腰兜,辨不清楚哪一家姑娘是皇帝的救命恩人,没办法,就回去如实禀报。皇帝明白村姑的真实意思,为了感激姑娘的救命之恩,于是下圣旨:姑娘所在的方圆百里人家,嫁女时都可享受凤冠霞帔和半副銮驾的厚遇,并且她们的嫁妆都可以雕龙刻凤。从此,浙东女子出嫁就一路红色荡漾,绵延数十里,谓之“十里红妆”。宁海及浙东等地百姓奉行的婚礼习俗也被称为“十里红妆婚俗”。

▶图10-2 宋高宗画像(网络资料)

宁海十里红妆婚俗表现的是旧时宁海地区大户人家嫁女娶亲时的铺张场面。生活条件一般的人家,虽不及富豪人家有十里红妆,但是在排场上也是不能输的,箱子、柜子、红桶、脸盆等一样也不能少,但是没有压箱底的陪嫁怎么办呢?聪明的女方家就用稻谷和甘蔗铺满整个箱子和柜子,送亲的轿夫们扛起轿子时异常吃力,便会夸赞女方家境殷实,嫁妆丰厚。这虽然听起来有些可笑,但是却从另一面证实了十里红妆婚俗之风日渐蔓延,形成了当地特有的婚嫁壮观景象。由于结婚是人生最大的喜事,关涉家庭的幸福和睦、家族香火的延续和社会的和谐安定,因此,有关婚姻的习俗就特别繁多。婚俗中也包含了丰富的文化意蕴,充满美好的情感及人们对幸福家庭生活的向往。

十里红妆这么奢华,其中到底有什么呢?宁绍或者浙江地区的婚嫁的流程,大致可以分为议婚、下定、送日子、备嫁妆、迎亲、拜堂、闹洞房、把酒吃茶分三日等流程,基本包含了古代婚仪六礼:纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。而十里红妆就在备嫁妆这个流程里。

十里红妆嫁妆林林总总有很多,但基本可以分为生活起居(如房前桌、床、床前橱、圈椅、马桶等)、日用小木器(如各类果盘、烛台、棒槌等)、女工用品(如熨斗、针盒、织带机、苎丝架等)、婚嫁服饰四类。在古代,嫁妆是女子的私产,即使嫁到男方家里也是如此,而且能够享受明媒正娶的只有妻子一人,其他小妾是不允许的,这样就保证了女子在男方家里的地位,即使不受宠爱,但依然有大笔的财产。为了自己的女儿,娘家人也是用心良苦。

嫁妆中最为显眼的非千工床与万工轿莫属。单听这名字,便可知其工序之繁复、做工之精美奢豪,如果由一个工匠来做床和轿子的话,大概需要一千个工和一万个工,当然实际制作中,是由多人协作来完成的。由于万工轿的特殊性,所以嫁娶时候的万工轿都是租来的,但是千工床却是每个新娘都要定做的。千工床制作非常耗时。据传,宁波苍基街陈家的千工床开始之时,正好宁波城隍庙同时开工。结果,城隍庙建成且已经隆重迎客了,而陈家的千工床仍在精雕细刻、镂金镌彩之中。

嫁妆中的子孙宝桶,是传统婚嫁中保佑子孙万代、多福多寿的嫁妆必备品。即使在当代,子孙宝桶虽然变了形式成为装饰品,但依然不可缺少,其主要构成有三:马桶、脚盆、水桶。马桶称为子孙宝桶,寓为早生儿女健康;脚盆称聚福宝盆,寓为健康富足;水桶称财势宝桶,寓为事业有成。

图10-3 子孙宝桶组件

十里红妆中的婚嫁服饰主要有弓鞋、肚兜、荷包、香袋、女装、腰带、绣花枕头、大红被等,这些都是新娘贴身的衣物或者生活用品。其中弓鞋是无数少女不知流了多少血泪才能穿上的鞋子,俗话为小脚鞋,配套的嫁妆中还有用朱砂和金饰打扮得十分精致的缠脚架,这个令无数少女痛苦的缠脚用具,成就了古代女子独有的三寸金莲,明清时期的女子如果没有裹脚的话是嫁不出去的。这个摧残女子身体的规定在中华人民共和国成立后就彻底废除,让女子回归正常的生活。

宁海十里红妆婚俗,代表的是浙江东南沿海地区宁波、绍兴、台州、温州乃至江南地区千百年来传承的礼俗,反映了旧时江南女性生活真实的一面。红妆家具涉及民间风俗、传统工艺美术,蕴藏着千年闺阁情思,具有浓厚的乡土风情,被民俗学家、古家具研究者、工艺美术爱好者及传统女性文化研究者认同为一种特有的民间文化遗产。可以说,十里红妆婚俗是一部厚重的民俗文化史。(www.chuimin.cn)

清代,由于海运交通业发达,商业繁盛,宁海人民物质生活富庶,奢华的红妆婚俗达到全盛时期。百姓无论家境贫富,红妆是女子出嫁必不可缺的,作为女子今后在夫家生活的必备用品。“有钱人家嫁女儿,中等人家送女儿”,尤其是大家富户,互相攀比嫁妆,风气愈演愈烈。

到民国时期,宁海的十里红妆婚俗又有了明显的变化。宁海的民间雕匠被人们称为“雕花状元”,蜚声沪上。而十里红妆器物除传统的红妆家具外,增加了洋灯、洋铁车、洋铁桶等时尚的日用器物。

新中国成立后,恋爱自由、婚姻自主被写进了新中国的婚姻法,社会讲究男女平等、婚姻自主,但民间的婚礼习俗仍保持着议婚、订婚做法,传统的重嫁妆的观念和习俗并没有发生多大的变化。

20世纪70年代后期至80年代初期,随着人们生活条件的好转,重视嫁妆的风气又开始盛行。除了传统的嫁妆之外,一些现代化的生活用品也逐渐挤进嫁奁里,当时普遍要准备自行车、缝纫机、手表、收音机四大件。

良田千亩,十里红妆;龙凤花轿,凤冠霞帔。如此大排场嫁女,印证了江南人民对美好生活的一种向往,也是对富有的一种诠释。

十里红妆是传统女性地位的象征:十里红妆婚俗从某种意义上说是明媒正娶的代名词,象征着女主人在夫家的地位和身份。

十里红妆是传统女性文化的体现:红妆中的一切器物以女性的生活为标准来打造。红装器具上关于多子多福、父慈母爱、相夫教子的题材最具代表性。

随着社会的发展与进步,移风易俗也没有停止过。十里红妆婚俗的形式和礼俗过程渐渐淡化,它带着千百万人的情感、理念,成为历史记忆。

从2005年开始,宁海十里红妆婚俗这一展现江南民俗风情的非物质文化遗产引起了浙江省政府及宁波市、宁海县政府的高度重视,加上许多民间文化人士的关注,被列入浙江省非物质文化遗产名录。

宁海县在十里红妆婚俗的传承和保护方面也做了积极有力的工作。一是建立组织机构。二是全面搜集、整理宁海十里红妆婚俗的相关资料。广泛宣传宁海十里红妆婚俗,扩大宁海十里红妆婚俗的影响。三是建立宁海“十里红妆”博物馆。四是在宁海农村中开展传承活动。五是举办展览。热心的十里红妆婚俗研究和保护人士何晓道先生在他收藏的上千件嫁妆器具中精选了数百件朱金漆器在杭州举办十里红妆展。六是开发、生产、销售红妆产品。

2007年,宁海“十里红妆”博物馆中的清末朱金木雕花轿连同八十多件珍贵的中国文物一起,在联合国教科文组织总部参加“巴黎·中国非物质文化遗产艺术节”,受到国外人士的广泛关注。2008年6月,宁海十里红妆婚俗被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。如今,“十里红妆”博物馆也是宁海旅游的新亮点,“红妆婚俗游”已经成为吸引宁波、杭州、上海等地游客的一块金字招牌。

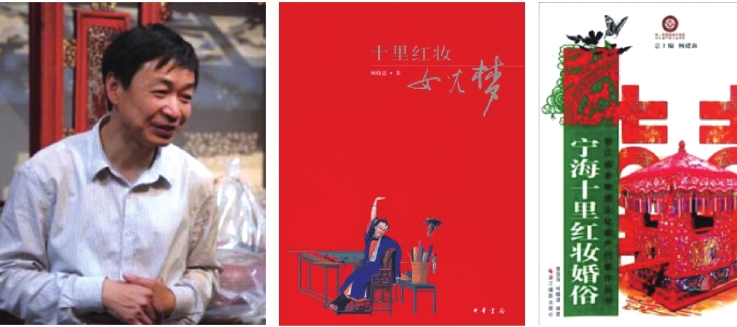

宁海十里红妆婚俗的恢复和发展,何晓道先生功不可没。何晓道,男,1963年出生,宁海县大佳何镇人,现为十里红妆婚俗非遗传承人。2001年,在家乡大佳何镇办起了占地七亩的江南民间艺术博物馆,珍藏十里红妆器具三万多件。但他不满足于一般的收藏,他在收藏的同时还著书立说,要让十里红妆婚俗在民间保留、传承、光大。近年来他先后出版了《红妆》《女儿梦》等介绍宁海十里红妆婚俗的书籍。

▶图10-4 非遗传承人何晓道部分论著

“浙东女子尽封王,半副銮驾迎新娘。三寸金莲女儿梦,十里红妆古越风。”宁海十里红妆婚俗是宁海人民过往生活的重要组成部分,也是宁海社会风俗的延续。透过子孙桶、缠足架、绣花桌、百宝箱等一件件艳丽的红妆,我们仿佛能触摸到那个时代中国女性的命运。十里红妆的热闹场面已成为历史,这些曾经让古代妇女哭过、恨过、爱过和荣耀过的事物也成为我们探索和传承历史的重要载体。我的讲解就到这里,谢谢大家!

有关宁波非遗故事导游词的文章

宁海平调,是一种产生在宁海,流传在浙东三门湾地区的地方戏。2006年6月,国务院公布首批国家级非物质文化遗产名录,宁海平调荣登其中的传统戏剧类。经数百年的传承和积累,宁海平调成为一笔珍贵而丰富的戏曲文化遗产,其中最有价值的是它为数众多的传统剧目和曲牌。宁海平调的传统剧目有100余部(本),其中有代表性的是被称为“前十八”“后十八”的36部大戏。宁海平调的表演特色表现如下。......

2023-10-31

经统计,天一阁藏15.8万册的古籍中,其中上等级古籍58287册,占古籍总数的36.70%。它就是天一阁的藏品修复部,也是文化部公布的12个国家级古籍修复中心之一。今天就让我们一起来了解天一阁古籍修复技艺和修复技艺的传承人——王金玉老师。当然在天一阁古籍修复40年仅仅是动手能力强是完全不够的,更重要的是内心要热爱这份工作。20世纪90年代天一阁才开始有目标地去修复。天一阁中的古籍也是如此,修复完成都是要放进书库的。......

2023-10-31

镇海口是我国历史上的海防重镇,素有“海天雄镇”“浙东门户”之称。2000余年的海防历史,镇海人民虽屡遭兵寇掠杀之灾,但更多的是抗争之举。以都督衔守御镇海,时年近七旬。1885年6月29日,镇海人民终于目睹最后一艘法舰灰溜溜地撤出镇海口外的游山,法国侵略者终于撤离了甬江口。中法战争镇海口之役,持续了103天。而吴杰威施镇海口、吴大佬炮轰法国佬的英勇事迹,也为后世传颂,永生难忘。......

2023-10-31

奉化布龙因起源于奉化而得名,是全国颇有影响的代表性龙舞之一。因地处奉化,这项传统民俗舞蹈被称为奉化布龙。1955年2月,奉化布龙参加浙江省第一届民间音乐舞蹈会演,轰动省城。目前,奉化全市共有40余条布龙活跃在社区、集镇和村落之中,他们经常参加各类商贸、庆典活动,在经济交往和活跃群众文化生活中起了积极作用。奉化布龙在民间具有广泛的群众基础,每逢喜庆佳节,民间便有舞......

2023-10-31

图18-1宁波朱金漆木雕艺术馆外观该馆是由国家级非物质文化遗产的代表性传承人陈盖洪先生自筹资金近千万创建的,于2010年6月正式对外开放。宁波万工花轿是国家级非物质文化遗产宁波朱金漆木雕的代表作,被誉为目前世界上最豪华的花轿。当时,朱金漆木雕工艺在浙东宁波地区极为兴盛,因此,由该工艺制作的“千工床”在浙东地区较为常见,被称为“朱金漆木雕千工床”。......

2023-10-31

余姚土布制作技艺于2011年5月被列入第三批国家级非物质文化名录。图21-2余姚土布制品如今这项古老精妙的技艺,却面临着断层。幸好,还有王桂凤,她是目前余姚土布制作技艺唯一的国家级传承人,她用一生守护着一项中国即将消失的非遗。王桂凤,1936年出生于姚北棉乡,2018年入选第五批国家级非物质文化遗产项目——余姚土布制作技艺代表性传承人。......

2023-10-31

宁波走书起源于清代同治、光绪年间。1952年,正式定名为“宁波走书”。“文化大革命”期间,宁波走书受到极大的摧残。宁波走书有四个腔系,即走书腔系、四明南词腔系、乱弹腔系和杂曲小调。四平调是宁波走书最具特色的曲调,多用于演出开始时,起定场作用。让人欣喜的是,2008年6月7日,浙江省宁波市鄞州区、奉化市联合申报的“宁波走书”经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。......

2023-10-31

梁祝爱情传说通过音乐、戏剧、电影等不同的艺术表现形式传播到世界各地,成为世界性非物质文化遗产,并以其凄美动人的故事情节,深深打动亿万人的心。它是中国最具影响力的口头文学,2006年,“梁祝传说”被列入首批国家级非物质文化遗产名录。在诸多国家级“非遗”项目中,“梁祝传说”因申报、传承地多达“四省六地”而显得与众不同。......

2023-10-31

相关推荐