镇海口是我国历史上的海防重镇,素有“海天雄镇”“浙东门户”之称。2000余年的海防历史,镇海人民虽屡遭兵寇掠杀之灾,但更多的是抗争之举。以都督衔守御镇海,时年近七旬。1885年6月29日,镇海人民终于目睹最后一艘法舰灰溜溜地撤出镇海口外的游山,法国侵略者终于撤离了甬江口。中法战争镇海口之役,持续了103天。而吴杰威施镇海口、吴大佬炮轰法国佬的英勇事迹,也为后世传颂,永生难忘。......

2023-10-31

各位团友,大家好!宁海平调,是一种产生在宁海,流传在浙东三门湾地区的地方戏。据考证,它起源于明代中后期,成熟于清代中期,兴盛于清末民初,迄今已有四百多年的历史。宁海平调的表演富有特色,采用曲牌连缀、前唱后帮和锣鼓伴奏,它和它的姐妹剧种新昌调腔、侯阳高腔、松阳高腔等剧种齐名,被誉为浙江“四大高腔”,而且被《中国戏曲大辞典》认定为中国古老剧种之一。宁海平调为后人保留了大量的传统戏曲文化信息。据近年发现整理,它拥有明清之际产生的传统剧目一百余部、曲牌三百余首和多种罕见的表演绝技。

2006年6月,国务院公布首批国家级非物质文化遗产名录,宁海平调荣登其中的传统戏剧类。入选的理由主要有三条:宁海平调为宁海县所特有,是独一无二的小剧种;其中的“耍牙”技艺堪称中华一绝;后继乏人,濒临消亡。

消息传来,宁海平调的艺人们奔走相告,鲜为人知的宁海平调扬眉吐气。

这一刻,有人惊讶,惊奇;有人欣慰,欣喜。

这一刻,宁海街头挂满了横幅,为了支持,为了庆祝,更为了自豪。

这一刻,熟悉的人对宁海平调刮目相看,陌生的人渴望揭开平调的庐山真面目……

宁海平调在漫长的传承历史上,曾经以演出与人为善,以和为上的剧目内容和通俗、典雅的艺术风格,被称为“正戏”并以精湛奇绝的表演特技在舞台上独树一帜。在它的鼎盛时期,民间班子多达30余个,而且在20世纪30年代还演进了大上海,受到梅兰芳等戏剧名家的赞誉。

一方水土养一方人,一方水土也孕育着一方的文化艺术。宁海平调的产生和传承,离不开宁海这方秀美且历史文化底蕴深厚的沃土。

宁海观戏之风由来已久。据清光绪《宁海县志·风俗篇》载:“自宋以降元宵燔桑柴,谓之烊址界,寺庙里结彩张灯,演剧敬神至二十乃止。”宁海至今还有100多处古戏台,它们最早的建于宋元之间,晚的也不迟于清朝初年,一个个布局合理、结构精巧、装饰华美。其中北乡的崇兴庙戏台、岙胡祠堂戏台和下蒲的魏氏祠堂戏台,2005年被国务院公布为第六批全国重点文物联保单位。

早期的宁海平调是比较稚嫩且粗糙的,早期的宁海平调艺人分两类。一类是全家从事演出的“专业户”,他们没有土地,也无其他产业。他们的演技均为“单家出”,即祖传父、父传子、子传孙。在封建社会里,他们的地位很低,被有钱人贬称为“吃跳板头饭”的人。“跳板头”是指旧时渔民为演戏用一些船舱板搭起来的简易舞台,后逐渐成为以演戏为业者的代名词。

另一类艺人相当于现代概念中的“票友”。他们演唱宁海平调是出于一种爱好,偶尔也组织一些班社,并在节日、庆典中做专场演出。这批人的演出不在乎有多少收入,因为他们均有一定知识,甚至有一些人是富家子弟或者是当时较为有名的人物。

到了清代中期,宁海平调进一步走向成熟,一批配套比较齐全的职业性戏班出现。这些戏班多为一些富户或者乡绅所办,其形式是先招贫困家庭的子女为艺徒,再聘请几位艺人进行传授。训练相当苛严,学艺者近乎失去人身自由,却也在棍棒之下带出了宁海平调的一代代传承人。如清道光年间的杨景岳,他不仅练就了一套过硬的把子功夫,还自创了一门表演特技——耍牙。此技自他应用在《小金钱》中“独角龙”的表演后,为人叫绝,并传了一代又一代,成为后来宁海平调艺术中的一大特色。

在新中国成立的最初几年,宁海平调几乎被人忘却。然而一个偶然的机会使这个剧种又起死回生。1956年6月,三门县文化馆干部倪立兴,在文化馆门口发现有一位老人会唱平调。倪立兴是宁海人,听了很亲切,便马上请他到文化馆来唱。谁知老人唱了一个又一个。见这情况,倪立兴便向三门县文教科的朱尔仁汇报,朱尔仁经了解后得知此老人便是平调艺人章良明,就请他召来了彼此多年不见面的林以奎、葛桐官、周明礼、邵肯堂、葛时烟等十几个人,以给一点补贴费的方式办起了三门“宁海平调演出队”。这批人也就是后来国营“宁海平调剧团”的“种子”,年龄最大者74岁,最年轻的45岁。

在三门“宁海平调演出队”存在期间,参加过台州地区文艺会演,后又赴宁波参加全省的戏曲会演,他们所表演的“一马双鞍”“抱瓶滑雪”和“耍牙”令人耳目一新。当时的著名绍剧导演邢胜奎还在评议会上赞誉说:“全国演龙的戏有很多,但像平调独角龙这样赋以人格化的生动表演,实在很少见。”据说,当年该团的“六龄童”“七龄童”还曾向“宁海平调演出队”讨教过“耍牙”。(www.chuimin.cn)

经数百年的传承和积累,宁海平调成为一笔珍贵而丰富的戏曲文化遗产,其中最有价值的是它为数众多的传统剧目和曲牌。

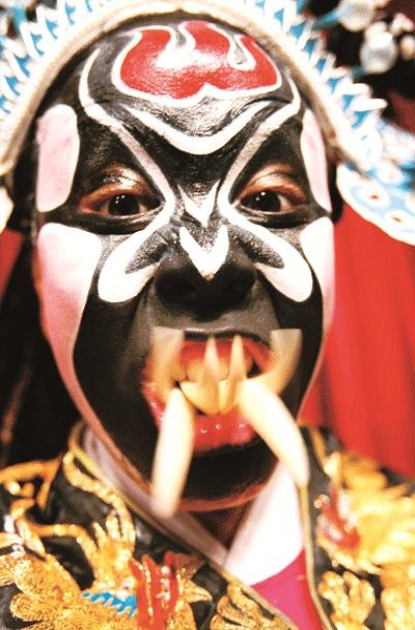

▶图9-1 特技“耍牙”(图/宁波非遗保护网)

宁海平调这一古老的地方剧种,有着鲜明的艺术特色,主要表现在传统剧目、表演技巧、伴奏音乐等方面。宁海平调的传统剧目有100余部(本),其中有代表性的是被称为“前十八”“后十八”的36部大戏。在这些戏中,又以《双巧缘》《双合缘》《仁义缘》《合卺缘》和《节义报》《循环报》《义冤报》《报恩亭》这八部大戏最具代表性,被誉为“四缘四报”。它们共同体现了宁海平调的以下特色:一是保留着宋元南戏的遗风,二是以家庭伦理戏为主,三是教化色彩浓重,四是劝诫人们莫走“多行不义必自毙”之路。例如《孔雀袍》中的萧贵是丞相,家中无所不有,但对老百姓手中的一件孔雀袍竟然会垂涎三尺,还为此不断使用阴谋,害得杜文兰、白飞天等人差点家破人亡。但“善有善报,恶有恶报”,最终萧贵丢掉了脑袋瓜。

宁海平调的表演特色表现如下。一是注重大起大落的表演,寓细腻于粗犷之中。紧紧抓住人物感情变化的两端,淋漓尽致地予以表现。悲尽则号啕大哭,喜极则哈哈大笑。

二是善用特技,宁海平调的跟斗有蹄猫、吊毛、卡子、枪背、旋子、蹦子、蛮子、前扑、单提、键子、小翻、虎跳、前扑、僵跃等21种,为同类剧种所罕见。如:《金莲斩蛟》中的“耍牙”,表演者一口能含八个大獠牙,而且吞吐自如;《卖菜吐红》中的“吃粥”,表演者通过口技来模拟吃粥所发出的古怪声音,为塑造人物形象,刻画特定环境下的人物心态,起到了“四两拨千斤”的绝妙效果。

三是常以舞蹈的形式去表现一些高难度场面,如《金莲斩蛟》中的“抱瓶滑雪”和“一马双鞍”,便是宁海平调艺人的大胆创举。“抱瓶滑雪”,它以大量的舞蹈动作表现小生刘邦瑞衣单力薄,在冰天雪地里捧着一只“逢热则热、遇冷更冷”的鸳鸯瓶,哆哆嗦嗦、似跌非跌、欲倒而不倒的情景;“一马双鞍”亦以舞蹈的手法表演宋金莲在十分火急的情况下,为救刘邦瑞,两人共骑一匹“马”,背靠背半蹲地,忽儿前行,忽儿后退,忽儿转圈子,十分逼真地表现了宋、刘两人的狼狈情境,但却给人以奇特又优美的感受。

自2005年宁海平调被申报成为国家级非物质文化遗产保护项目以来,宁海县委、县政府进一步重视这一珍贵的乡土文化艺术,并将对它的抢救和保护工作列入了政府的议事日程。通过广泛宣传,现已为宁海平调下一步的抢救、保护和开发工作,奠定了坚实的思想基础。

目前,宁海平调已经培养形成了一支拥有编剧、作曲、导演、演员、乐队稳定的宁海平调队伍,在传承人培养方面,已经采取两条措施:一是从现有专业剧团中分离一批适宜宁海平调演出的演职人员;二是通过人才市场公开招收一定数量的新学员,今后将委托职业院校,或由宁海专业剧团自行组织进行培训。为了加强“耍牙”等绝技传承人的培养,还特地聘请了宁海平调老艺人王传启、叶全明为辅导老师。

▶图9-2 特技“双鞍”“抱瓶”(图/宁波非遗保护网)

通过一系列的努力,宁海平调的抢救、保护工作已初步出现了曙光。中央电视台、浙江电视台、东方电视台、《天津晚报》、《澳门日报》、《东南商报》、《浙江日报》、《钱江晚报》、《宁波日报》等众多媒体都对宁海平调进行了专题报道。如今,宁海的专业剧团和民营剧团纷纷涌现,多台老戏、大戏也绚丽地再次登上国内外舞台。可以这样说,宁海平调正在成为宁海的一张靓丽名片,并将进一步为宣传宁海、提高宁海知名度做出贡献。

文化是一个地方的灵魂,传承弘扬好一个地方的历史文化,事关一个地方的人文修养和国民素质,事关一个地方的经济发展和未来走向。宁海平调是宁海人民共有的精神家园,更是宁波人的精神财富,我们每一个导游人员都应用心去呵护,去弘扬,让宁海平调在宁海的历史长河中生生不息,源远流长。

有关宁波非遗故事导游词的文章

镇海口是我国历史上的海防重镇,素有“海天雄镇”“浙东门户”之称。2000余年的海防历史,镇海人民虽屡遭兵寇掠杀之灾,但更多的是抗争之举。以都督衔守御镇海,时年近七旬。1885年6月29日,镇海人民终于目睹最后一艘法舰灰溜溜地撤出镇海口外的游山,法国侵略者终于撤离了甬江口。中法战争镇海口之役,持续了103天。而吴杰威施镇海口、吴大佬炮轰法国佬的英勇事迹,也为后世传颂,永生难忘。......

2023-10-31

图10-1宁海“十里红妆”博物馆场景关于十里红妆习俗的由来,当地流传着这样一则美丽的传说。宁海及浙东等地百姓奉行的婚礼习俗也被称为“十里红妆婚俗”。图10-2宋高宗画像宁海十里红妆婚俗表现的是旧时宁海地区大户人家嫁女娶亲时的铺张场面。宁海十里红妆婚俗,代表的是浙江东南沿海地区宁波、绍兴、台州、温州乃至江南地区千百年来传承的礼俗,反映了旧时江南女性生活真实的一面。......

2023-10-31

奉化布龙因起源于奉化而得名,是全国颇有影响的代表性龙舞之一。因地处奉化,这项传统民俗舞蹈被称为奉化布龙。1955年2月,奉化布龙参加浙江省第一届民间音乐舞蹈会演,轰动省城。目前,奉化全市共有40余条布龙活跃在社区、集镇和村落之中,他们经常参加各类商贸、庆典活动,在经济交往和活跃群众文化生活中起了积极作用。奉化布龙在民间具有广泛的群众基础,每逢喜庆佳节,民间便有舞......

2023-10-31

图18-1宁波朱金漆木雕艺术馆外观该馆是由国家级非物质文化遗产的代表性传承人陈盖洪先生自筹资金近千万创建的,于2010年6月正式对外开放。宁波万工花轿是国家级非物质文化遗产宁波朱金漆木雕的代表作,被誉为目前世界上最豪华的花轿。当时,朱金漆木雕工艺在浙东宁波地区极为兴盛,因此,由该工艺制作的“千工床”在浙东地区较为常见,被称为“朱金漆木雕千工床”。......

2023-10-31

余姚土布制作技艺于2011年5月被列入第三批国家级非物质文化名录。图21-2余姚土布制品如今这项古老精妙的技艺,却面临着断层。幸好,还有王桂凤,她是目前余姚土布制作技艺唯一的国家级传承人,她用一生守护着一项中国即将消失的非遗。王桂凤,1936年出生于姚北棉乡,2018年入选第五批国家级非物质文化遗产项目——余姚土布制作技艺代表性传承人。......

2023-10-31

宁波走书起源于清代同治、光绪年间。1952年,正式定名为“宁波走书”。“文化大革命”期间,宁波走书受到极大的摧残。宁波走书有四个腔系,即走书腔系、四明南词腔系、乱弹腔系和杂曲小调。四平调是宁波走书最具特色的曲调,多用于演出开始时,起定场作用。让人欣喜的是,2008年6月7日,浙江省宁波市鄞州区、奉化市联合申报的“宁波走书”经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。......

2023-10-31

梁祝爱情传说通过音乐、戏剧、电影等不同的艺术表现形式传播到世界各地,成为世界性非物质文化遗产,并以其凄美动人的故事情节,深深打动亿万人的心。它是中国最具影响力的口头文学,2006年,“梁祝传说”被列入首批国家级非物质文化遗产名录。在诸多国家级“非遗”项目中,“梁祝传说”因申报、传承地多达“四省六地”而显得与众不同。......

2023-10-31

“八大菜系”的烹调技艺各具风韵,其菜肴的特色也各有千秋。其中,浙江菜主要由杭州、宁波、绍兴、温州四支地方风味菜组成。这足见宁波人对咸菜的喜好程度了。而宁波菜中的鲜味,很多都是由咸鲜而产生的。图28-1宁波“三臭”图28-2宁波小吃宁波地方厨师尤善烹海鲜,技法以炖、烤、蒸著称。图28-3红膏炝蟹图28-4雪菜大汤黄鱼冰糖甲鱼作为宁波传统名菜之最,还有一个美丽的故事。......

2023-10-31

相关推荐