宁海平调,是一种产生在宁海,流传在浙东三门湾地区的地方戏。2006年6月,国务院公布首批国家级非物质文化遗产名录,宁海平调荣登其中的传统戏剧类。经数百年的传承和积累,宁海平调成为一笔珍贵而丰富的戏曲文化遗产,其中最有价值的是它为数众多的传统剧目和曲牌。宁海平调的传统剧目有100余部(本),其中有代表性的是被称为“前十八”“后十八”的36部大戏。宁海平调的表演特色表现如下。......

2023-10-31

民间文学海曙区国家级2006年

“碧草青青花盛开,彩蝶双双久徘徊;千古传颂深深爱,山伯永恋祝英台。”各位团友,一曲凄绝美艳的《梁祝》,诉不尽千古爱恋,道不尽万年缠绵。梁祝这对恩爱的蝴蝶,从古代飞到现代,从中国飞向世界,被誉为“东方的罗密欧与朱丽叶”。梁祝传说发源于1600年前的东晋时期,经长期流变、发展,在浙江省宁波地区逐渐形成以梁山伯墓为展演场所,内容丰富、形式多样的宁波梁山伯庙婚俗信仰文化。其内涵包括:古老的梁山伯庙、梁祝墓及其承载的文化,每年两次的梁祝庙会及仪式,周期性举行的以梁祝传说信仰为内容的民间艺能表演,祈求婚姻美满的信仰者及信仰仪式,等等。

梁山伯庙又称义忠王庙、梁圣君庙,位于浙江省宁波市鄞州区高桥镇的九龙墟。梁祝墓即在其庙西侧,地处四明山脉,余姚江畔。梁山伯庙的确切始建年代已无法考证。历史文献中有“安帝时,刘裕奏封义忠王,令有司立庙”的记载。据此说法,该庙东晋时即建,至今已有1600年历史,至少至宋代李茂诚撰写《义忠王庙记》时,庙已明白无误存在,距今800余年。其后屡经修葺,历经兴废。1985年,当地群众自筹资金在原址两侧修复和兴建了墓道、小庙和夫妻桥。1994年始,当地政府以梁祝墓、梁祝庙为中心修建了瞻仰和崇信梁祝生死恋情的爱情园地。

▶图7-1 位于宁波市鄞州区高桥镇的梁山伯庙

千余年来,梁山伯庙成为人们祈求爱情婚姻美满幸福的场所。“若要夫妻同到老,梁祝庙里到一到”信仰仪式活动,构成了丰富的梁山伯庙婚俗信仰文化空间。这种以追求婚姻幸福为目的的文化空间,在中国具有唯一性,具有很高的文化遗产价值。梁山伯庙婚俗信仰文化空间不仅对宁波及其周边地区民众的婚姻观念产生着重要的影响,同时也成为中国梁祝文化最具生长力、扩张力的核心区域。它通过梁祝传说,以及传说崇信所反映的爱情婚姻忠贞的观念,逐渐向中国各地区、各民族乃至海外流传辐射,并为当代社会婚姻健康发展,起到了积极的促进作用。

宁波还流传着这样一首歌谣:“梁山伯庙去烧香,拜拜多情祝九娘。少年夫妻双许愿,不为蝴蝶即鸳鸯。”因此,年轻夫妻必到梁山伯庙祭拜,这已成宁波地区人们的普遍行为。这种信俗不知影响了多少代宁波人,其价值怎么表述都不会过分,是无法估量的。

这种习俗还延伸到了其他地区,如在浙江杭州民间也流传着一句意思相同的俗语:“若要夫妻同到老,双照井中照一照。”双照井是位于杭州草桥门外海潮寺内的一口古井。民间传说梁山伯送祝英台回家时,祝英台曾用脚一蹬,使枯井冒出清水,并用“古井喜逢春,兄弟双照影。一男并一女,和合天配成”启发梁山伯,但梁山伯没有领悟。因为梁山伯和祝英台双双在此照过身影,所以清清的井水中,常常会隐现出一对青年男女的身影。海潮寺因为有了双照井,香火更旺。每年正月初三,男男女女、老老少少到海潮寺烧香,都要到双照井来照一照。人们说,老年夫妻照一照,会越活越年轻;青年男女照一照,会夫妻和睦,白头到老。

这种因梁祝传说而产生的习俗传统,在今天的宁波仍然十分盛行。陈勤建、尹笑非等学者认为其影响和作用,至少包括以下三点:

一是通过民俗俗规帮助年轻人树立正确的情爱观。梁祝的爱情,成了青年男女仿效的楷模;同时梁祝的爱情,又成了青年男女反抗包办婚姻的有利武器。今天,在现代化过程中的中国,受各种思潮和观念的影响,年轻人的爱情观、婚姻观容易产生偏差,梁祝传说中所反映的不惜以身殉情、“真情至上”的观念,无疑对年轻人克服草率的爱情观、婚姻观具有积极的意义。

二是夫妻感情的“纠偏器”。年轻夫妻结婚后,到梁祝庙祭拜,是希望梁山伯、祝英台保佑他们生活幸福、婚姻美满、白头偕老。但反过来,这种祈求又成了他们婚姻生活的“制约剂”,因为到过梁祝庙,在梁山伯面前许过愿,所以就不能做出有损夫妻感情的事,因为在民间观念中,神灵在冥冥之中一直注视着凡人的一举一动。这种神灵的“约束”,无疑对夫妻感情的稳定起到积极的作用。

三是家庭生活的稳定剂。夫妻是家庭的核心,夫妻和睦是家庭生活幸福的关键。俗话说“家和万事兴”,梁祝信仰由于对情爱、夫妻感情有积极影响,起到了稳定家庭的作用。而家是一个国家、一个民族最小的单位,中国人的最高人生理想是“修身,齐家,治国,平天下”,只有“齐家”才能做到治国、平天下。因此,从大的方面说,民间创作梁祝传说对于社会稳定、经济发展都起到一定的作用。

梁祝爱情传说通过音乐、戏剧、电影等不同的艺术表现形式传播到世界各地,成为世界性非物质文化遗产,并以其凄美动人的故事情节,深深打动亿万人的心。它是中国最具影响力的口头文学,2006年,“梁祝传说”被列入首批国家级非物质文化遗产名录。在诸多国家级“非遗”项目中,“梁祝传说”因申报、传承地多达“四省六地”而显得与众不同。“四省”分别是浙江、江苏、山东、河南,“六地”分别是宁波、上虞、杭州、宜兴、济宁、汝南,而在国务院公布的文件上,宁波居六地之首。“这个排名来之不易啊!”“梁祝传说”非遗传承人、文化研究学者周静书在接受采访时感慨万分,道出了宁波在挖掘、申报、传承“梁祝传说”过程中付出的艰辛努力。

周静书是国家恢复高考后的第一批大学生,读中文系的他对古典文学、民间文学兴趣浓厚。毕业后,周静书主动放弃进城工作的机会,毅然到当时条件艰苦的鄞县咸祥中学当语文老师。在8年的教师生涯中,他努力教书育人,年年获得县级先进。每晚等学生就寝后,他就坐到宿舍书桌前,埋头研究中国四大民间传说。

周静书是土生土长的鄞州人,一次参加县文代会时,得悉位于高桥的梁山伯庙坐夜群众有3万多人,这一现象引起他的关注。于是他开始进行宁波梁祝文化的发掘、整理、研究。从天一阁的宋元六志到明清民国宁波地方志,从五四时期的《歌谣》《民俗周刊》到宁波百姓中流传的梁祝故事,特别是对梁山伯庙、墓遗址进行深入考证……他常常晚上翻阅资料,有时候看着看着忘了睡觉,等回过神来发现东方渐白。

1987年,由浙江、江苏、上海三地联合举办的首次全国梁祝学术研讨会在宁波举行,周静书在会上提交的一篇论文《论梁祝化蝶的成因及其社会意义》引起众多梁祝专家的关注。在老一辈民间文艺家徐秉令、白石坚的鼓励下,备受鼓舞的周静书决定全面搜集、整理民间梁祝故事,发掘地域梁祝文化。(www.chuimin.cn)

1993年,周静书与白石坚合编的《梁祝故事集》出版。这本书收录了全国各地关于梁祝故事的不同版本,也是当时全国第一本正式出版的关于梁祝传说的专集。接着,周静书联手全国梁祝研究名家路工、莫高等,投入《梁祝文化大观》的编纂工程。在“中国民俗学之父”钟敬文先生的指导下,1999年由中华书局出版的《梁祝文化大观》问世,整套书分4卷,共200万字。该书的出版引起了国内文化学术界、民间文艺界的广泛关注,在当时掀起了国际性的梁祝文化研究热潮,为周静书在全国同行中确立“梁祝文化研究第一人”的地位打下了基础,周燕波曾对他进行了专访报道。

▶图7-2 非遗传承人周静书先生

该篇报道提到,进入21世纪后,随着中国休闲旅游业的兴起,各地开始加紧挖掘各种文化资源,“梁祝发源地在何处”的争论愈演愈烈。“我一看苗头不对,心里急啊!梁祝文化打造一旦落后,宁波岂不是失去了一张宝贵名片?”周静书说。

据了解,当时争抢“梁祝”最厉害的就是浙、苏、鲁、豫四省。梁祝传说发源地究竟在何处,难下定论,各地只能尽力展现自己的“家底”,然后比拼谁家更有说服力。周静书抓紧整理、提炼他的学术研究成果,首先发表了颇有分量的学术论文《论梁祝故事的发源》,后来又出版了梁祝研究文集《梁祝文化论》。这部著作以包容的学术心态,对各地关于梁祝归属之争的历史成因及来龙去脉进行了详尽的追溯、论述,同时以大量的史实论证了宁波与“梁祝”非同一般的因缘。此书的出版在梁祝文化研究界起到了正本溯源的作用,当年荣获中国民间文艺最高奖——山花奖。

经多方努力,2002年,宁波终于争取到了包括联合国教科文组织官员参加的首届梁祝文化国际学术研讨会的举办权。在筹备会议时,周静书建议邀请那些“对手”城市过来参加。当时有人担心:“让他们来发言,不怕宁波丢分吗?”周静书从容一笑:“不怕!百家争鸣嘛,宁波人要开放、开明。再说了,我们自说自话是不能让人信服的,不如让大家都来宁波看一看,这样我们的底气会更足。”

果然,在宁波参会期间,国内外梁祝专家、学者经过实地考察,被宁波丰富厚实的梁祝文化史迹、绚丽多彩的展示载体及活动形式、丰硕卓越的研究成果、包容开放的大家气度所折服,最后达成了“天下梁祝是一家”的共识。中国梁祝文化研究会此后正式落户宁波。周静书也众望所归,被中国民间文艺家协会任命为中国梁祝文化研究会会长,担任至今。

2006年,在中国梁祝文化研究会的协调下,宁波、杭州等六地分别申报“梁祝传说”国家级“非遗”,并取得成功。至此,一场纠葛多年的“梁祝争抢大战”尘埃落定。“虽然‘梁祝’不是宁波独家所有的,但我们居于六地之首,是经过专家评审且正式发文确定的排位。”周静书说,宁波牢牢占据了全国梁祝文化研究的制高点,“中国梁祝文化之乡”实至名归。

申遗成功不久,2007年,在冯骥才先生的指导下,周静书领衔的梁祝文化研究团队又启动了《梁祝文库》编著工程。《梁祝文库》原规划10卷的容量,后因发掘、整理出来的资料、成果越来越多,预计扩容到12卷,目前已出版5卷。“后面几卷已基本完成编纂工作,接下去就着手落实出版、印刷的事了。”周静书介绍。

从20世纪80年代初期至今,周静书与“梁祝”结缘近40个春秋。他从全国各地搜集来的关于梁祝文化的资料、实物不计其数,整理文字几千万字,编写的关于“梁祝”的正式出版物累计有上千万字。退休近5年来,周静书仍孜孜不倦地发掘梁祝文化这座富矿,而且随着时间的推移,他越来越觉得这是一座开掘不尽的宝库。2016年,宁波荣膺“东亚文化之都”称号,周静书又发起举办“中日韩梁祝文化学术研讨会”,吸收日本、韩国的专家加入梁祝文化研究行列。

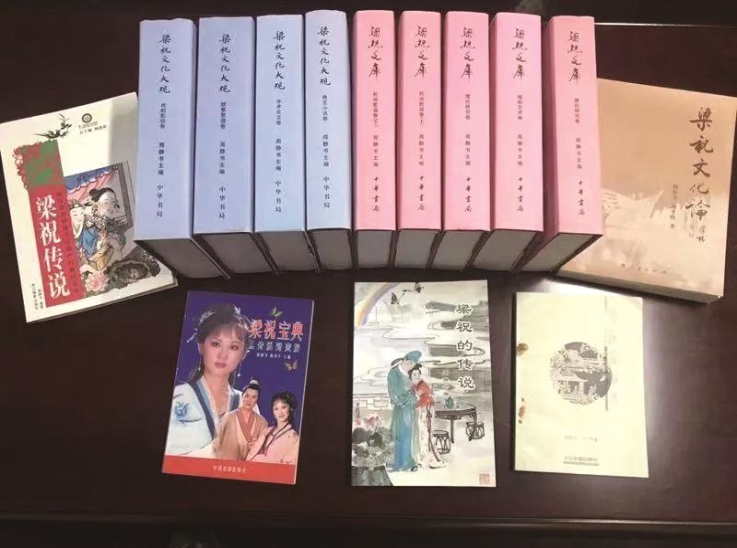

▶图7-3 周静书先生部分论著(图/周燕波)

自从“梁祝传说”被列为“非遗”之后,周静书又多了“非遗传承人”这个身份,他能讲国内外100多个版本的梁祝故事。寻访考察、搜集资料、调研交流、授课讲座……他不辞辛苦地行走在挖掘、传播、弘扬梁祝文化的路上。

周静书把“梁祝传说”演绎成一种文化,又从文旅融合角度把它推进到一个富有潜力的文化产业的范畴。他说,作为“梁祝之乡”的宁波,已经与罗密欧、朱丽叶的故乡——意大利维罗纳结成友好城市,从而确立了东西方两大爱情圣地的形象。今后将精心打磨“梁祝”这张宝贵的文化名片,让它在提升宁波城市形象知名度、美誉度、影响力等方面发挥重要作用。“希望社会各方共同努力,充分利用梁祝文化资源优势来建设宁波的书香之城、影视之城、音乐之城,让宁波因翩跹飞舞的‘蝴蝶’变得更有魅力。”

人间自有真情在,这份情,在非遗传承人等社会各界人士的努力之下,穿越了时空,感动着我们每一个人。真诚地祝愿各位团友家庭和睦,生活幸福。

有关宁波非遗故事导游词的文章

宁海平调,是一种产生在宁海,流传在浙东三门湾地区的地方戏。2006年6月,国务院公布首批国家级非物质文化遗产名录,宁海平调荣登其中的传统戏剧类。经数百年的传承和积累,宁海平调成为一笔珍贵而丰富的戏曲文化遗产,其中最有价值的是它为数众多的传统剧目和曲牌。宁海平调的传统剧目有100余部(本),其中有代表性的是被称为“前十八”“后十八”的36部大戏。宁海平调的表演特色表现如下。......

2023-10-31

镇海口是我国历史上的海防重镇,素有“海天雄镇”“浙东门户”之称。2000余年的海防历史,镇海人民虽屡遭兵寇掠杀之灾,但更多的是抗争之举。以都督衔守御镇海,时年近七旬。1885年6月29日,镇海人民终于目睹最后一艘法舰灰溜溜地撤出镇海口外的游山,法国侵略者终于撤离了甬江口。中法战争镇海口之役,持续了103天。而吴杰威施镇海口、吴大佬炮轰法国佬的英勇事迹,也为后世传颂,永生难忘。......

2023-10-31

奉化布龙因起源于奉化而得名,是全国颇有影响的代表性龙舞之一。因地处奉化,这项传统民俗舞蹈被称为奉化布龙。1955年2月,奉化布龙参加浙江省第一届民间音乐舞蹈会演,轰动省城。目前,奉化全市共有40余条布龙活跃在社区、集镇和村落之中,他们经常参加各类商贸、庆典活动,在经济交往和活跃群众文化生活中起了积极作用。奉化布龙在民间具有广泛的群众基础,每逢喜庆佳节,民间便有舞......

2023-10-31

图18-1宁波朱金漆木雕艺术馆外观该馆是由国家级非物质文化遗产的代表性传承人陈盖洪先生自筹资金近千万创建的,于2010年6月正式对外开放。宁波万工花轿是国家级非物质文化遗产宁波朱金漆木雕的代表作,被誉为目前世界上最豪华的花轿。当时,朱金漆木雕工艺在浙东宁波地区极为兴盛,因此,由该工艺制作的“千工床”在浙东地区较为常见,被称为“朱金漆木雕千工床”。......

2023-10-31

余姚土布制作技艺于2011年5月被列入第三批国家级非物质文化名录。图21-2余姚土布制品如今这项古老精妙的技艺,却面临着断层。幸好,还有王桂凤,她是目前余姚土布制作技艺唯一的国家级传承人,她用一生守护着一项中国即将消失的非遗。王桂凤,1936年出生于姚北棉乡,2018年入选第五批国家级非物质文化遗产项目——余姚土布制作技艺代表性传承人。......

2023-10-31

宁波走书起源于清代同治、光绪年间。1952年,正式定名为“宁波走书”。“文化大革命”期间,宁波走书受到极大的摧残。宁波走书有四个腔系,即走书腔系、四明南词腔系、乱弹腔系和杂曲小调。四平调是宁波走书最具特色的曲调,多用于演出开始时,起定场作用。让人欣喜的是,2008年6月7日,浙江省宁波市鄞州区、奉化市联合申报的“宁波走书”经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。......

2023-10-31

“八大菜系”的烹调技艺各具风韵,其菜肴的特色也各有千秋。其中,浙江菜主要由杭州、宁波、绍兴、温州四支地方风味菜组成。这足见宁波人对咸菜的喜好程度了。而宁波菜中的鲜味,很多都是由咸鲜而产生的。图28-1宁波“三臭”图28-2宁波小吃宁波地方厨师尤善烹海鲜,技法以炖、烤、蒸著称。图28-3红膏炝蟹图28-4雪菜大汤黄鱼冰糖甲鱼作为宁波传统名菜之最,还有一个美丽的故事。......

2023-10-31

说法三,据龚世财等老渔民说“三月三,踏沙滩”民俗活动的由来与生产劳动有关。石浦渔区和周边地区的群众渴求文化生活的丰富,在“三月三,踏沙滩”民俗活动期间,人们通过参加活动不仅感受了绵延不绝的民间民俗文化风姿,而且还可以观看到外地团队的精彩表演。通过“三月三”民俗活动,石浦人民对文化的魅力和内涵有了新的认识。......

2023-10-31

相关推荐