城市服务以人为本,当前较为常见的用户画像局限于少量基础标签和部分行为属性,是数字孪生的初级形态。此外,当服务对象处于某个现实场景当中,将引发人和场景两个数字孪生体间的关联,启动相关的服务,给人提供情景交融、前所未有的惊喜体验。......

2023-10-30

数字孪生技术在现代化的智慧城市建设的应用场景非常庞大,在未来,它会在多个方面改变我们的工作和生活,应用场景涉及各个方面。

7.4.1 智能规划与科学评估场景

当前智慧城市规划和设计,大部分都属于概念和功能设计,缺乏与实际人流、物流、资金流的交互,也缺乏对新技术引入带来的影响分析。数字孪生通过在智慧城市的空中、地面、地下和河道中部署传感器,以提供城市道路、桥梁、井盖、灯罩、建筑物和其他基础设施的布局进行建模,并且对智慧城市进行感知和动态监控,可以快速地进行“假设”分析和虚拟规划,摸清城市一花一木、一路一桥的情况,把握城市运行脉搏,推动城市规划有的放矢,提前布局。在规划前期和建设早期了解城市特性、评估规划影响,避免在不切实际的规划设计上浪费时间,防止在验证阶段重新进行设计,以更少的成本和更快的速度推动创新技术支撑的智慧城市顶层设计落地。

数字孪生的虚拟模型与实体城市是一一对应的,它是通过软件模拟真实的城市环境中的人、物体和真实环境中的一切,然后再基于数字孪生城市体系以及可视化系统,以定量与定性方式,建模分析城市交通路况、人流聚集分布、空气质量、水质指标、重大项目的基础设施的选址等各维度城市数据。通过这些数据,决策者和评估者可快速直观地了解智慧化对城市环境、城市运行等状态的提升效果,评判智慧项目的建设效益,实现城市数据挖掘分析,辅助政府在今后信息化、智慧化建设中的科学决策,避免走弯路和重复建设低效益建设。

(1)对于基础设施建设,通过基于标识、各类传感器、监控设备的部署、二维码、RFID、5G等通信技术和识别技术,对城市地下管网、多功能信息杆、充电桩、智能井盖、智能垃圾桶、无人机、摄像机等城市设施实现全部感知、共享、实时建模、全过程控制,进而实现城市规划协同化、建设运行可视化,以及完善城市水利、能源、交通、天气、生态和环境的监测水平和维护控制功能。

(2)对于城市交通调度,社会管理和应急指挥等关键场景,全部是通过基于大数据模型仿真,精细数据的挖掘和科学的决策以及指挥调度指令和公共决策,有助于实现动态、科学、高效、安全的城市管理。任何社会活动、城市部件和基础设施运营都将以实时、多维的方式呈现在数字孪生系统中。对于重大公共安全事故,如火灾、洪水和其他紧急情况,依靠数字孪生系统,对这些问题的发现和指挥决策即可在几秒钟内完成,实现“一点触发,多方联动,有序调度,合理分工,闭环反馈”。

7.4.3 人机互动的公共服务场景

城市居民是新型智慧城市服务的核心,也是城市规划、建设考虑的关键因素。数字孪生城市将以“人”作为核心主线,到对城乡居民每日的出行轨迹、收入水准、家庭结构、日常消费等,进行动态监测,纳入模型,协同计算。同时,通过在“比特空间”上,预测人口结构和迁徙轨迹、推演未来的设施布局、评估商业项目影响等,以智能人机交互、网络主页提醒、智能服务推送等形式,实现城市居民政务服务、教育文化、诊疗健康、交通出行等服务的快速响应,个性化服务,形成具有巨大的影响力和重塑力的数字孪生服务体系。

7.4.4 城市全生命周期协同管控场景

通过构建基于数字孪生技术的可感知、可判断、快速反应的智能赋能系统,实现对城市土地勘探、空间规划、项目建设、运营维护等全生命周期的协同创新。在勘察阶段,基于数值模拟、空间分析和可视化表达,构建工程勘察信息数据库,实现工程勘察信息的有效传递和共享。在规划阶段,对接城市时空信息智慧服务平台,通过对相关方案及结果进行模拟分析及可视化展示,全面实现“多规合一”。在设计阶段,应用建筑信息模型等技术对设计方案进行性能和功能模拟、优化、审查和数字化成果交付,开展集成协同设计,提升质量和效率。在建设阶段,基于信息模型,对进度管理、投资管理、劳务管理等关键过程进行有效监管,实现动态、集成和可视化施工管理。在维护阶段,依托基于标识体系、感知体系和各类智能设施,实现城市总体运行的实时监测、统一呈现、快速响应和预测维护,提升运行维护水平。

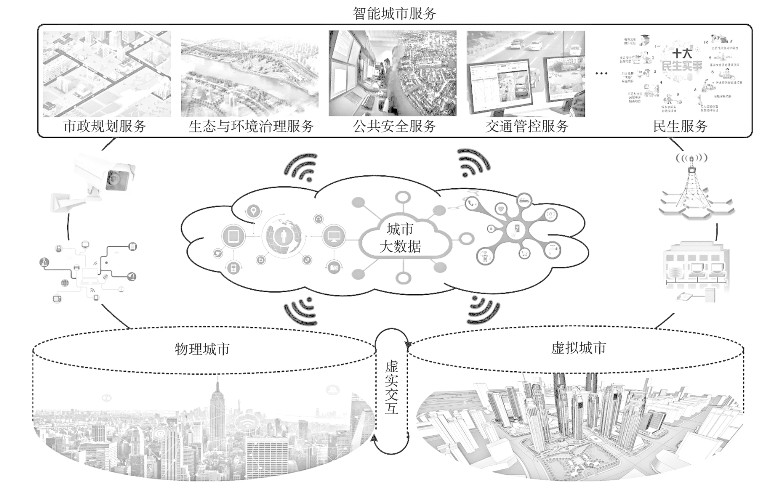

数字孪生城市主要包括以下几方面(见图7-2):

(1)物理城市。

通过在城市天空、地面、地下、河道等各层面布设传感器,可充分感知和动态监测城市的运行状态。

(2)虚拟城市。

通过数字化建模建立物理城市相对应的虚拟模型,虚拟城市可模拟城市中的人、事、物、交通、环境等全方位事物在真实环境下的行为。

(3)城市大数据。(www.chuimin.cn)

城市基础设施、交通、环境活动的各类痕迹、虚拟城市的模拟仿真以及各类智能城市服务记录等汇聚成城市大数据,驱动数字孪生城市发展和优化。

(4)虚实交互。

城市规划、建设以及民众的各类活动,不但存在于物理空间,而且在虚拟空间得到极大扩充,虚实交互、协同与融合将定义城市未来发展新模式。

(5)智能城市服务。

通过数字孪生,对城市进行规划设计、指引和优化物理城市的市政规划,治理生态环境、管控交通,改善民生服务,赋予城市生活“智慧”。

图7-2 数字孪生城市

目前,世界各国纷纷开展相关研究,并通过部署智能设备关键基础设施和信息仿真、城市镜像等多种手段,构建了不同形式的数字孪生城市模型和应用,取得了一定进展,在建设过程中呈现以下特点:

(1)虚拟互联、数据共享。

在互联网时代,万物互联、数据共享成为一种发展趋势,依托数字孪生城市打造智慧城市更是深度融合了虚拟互联的概念和技术。如“虚拟新加坡”项目意图打造一个共同的数据平台,以实现数据的可视化,进行各种复杂的模拟。该项目在城市中布置了大量的传感器,所有的传感器汇集在一起形成一个包含整个城市数据的大数据平台,由此建立数字孪生城市模型。该模型数据涵盖了城市中所有建筑的精确尺寸、整体格局、甚至是建筑的材质信息。目前,部分数据已向公众开放,人们可在线看到交通、停车以及安全摄像头等一些公开的数据。此外,巴塞罗那也非常重视物联网在智慧城市中的作用,其在城市中布置了大量的末端无线传感器,实时采集大量数据,并由特定的数据处理平台对集成的信息进行整合分析,建成数字孪生城市的模型。

(2)多场景模拟和推进城市服务智能化。

在不同的智慧城市中,数字孪生城市模型均不同程度地体现出对不同城市服务场景的多层次、多维度和细粒度模拟。如德国的智慧城市建设项目多集中在节能、环保、交通等领域,依托“能源系统开发计划”(energy system develop plan,ESDP)创建了一个未来能源系统结构的数字孪生体,对整个能源供应结构进行数字化并模拟一系列情景;巴塞罗那的智慧城市项目则在智能农业、城市卫生管理等方面发挥了较为显著的作用,其智能农业灌溉系统通过利用地面传感器将湿度、温度、气压等相关数据传回信息处理平台,进而实现农业灌溉的智能化管理,其智能垃圾回收系统在自身满载时会发出信号,工作人员从而根据信号来管理分配垃圾运输车的频率和路线。

我国在开展智慧城市、物联网等建设方面采用试点研究、示范推广的应用模式。目前,全国明确提出构建智慧城市方案的城市超过500个。但以数字孪生技术在智慧城市构建中的应用仍处于起步阶段。北京城市副中心构建虚实融合的数字化城市,借助数字孪生技术、建模技术等解决了城市建设中的一系列复杂问题。无锡市在智慧交通、智慧建设、智慧旅游等领域持续推进,基本建成了城市大数据中心和四大平台。此外,中国香港利用大数据建设智慧城市,通过城市数据建模仿真,为物理实体城市建设了一个平行的虚拟空间,利用数字孪生城市模型为政府及市民提供便利服务。

目前,数字孪生虽然在现代化的智慧城市建设中没有得到广泛的普及,但随着数字孪生技术的不断进步与发展,将在现代化的城市建设中的各个方面得以应用,使现代化的智慧城市向着更加数字化、智慧化的方向发展。

当前数字孪生主要应用于城市规划和管理方面,未来将向城市服务方面扩展,通过服务场景、服务对象、服务内容等方面的数字孪生系统构建,引发服务模式向虚实结合、情景交融、个性化、主动化方向加速转变。

有关数字孪生技术与应用的文章

城市服务以人为本,当前较为常见的用户画像局限于少量基础标签和部分行为属性,是数字孪生的初级形态。此外,当服务对象处于某个现实场景当中,将引发人和场景两个数字孪生体间的关联,启动相关的服务,给人提供情景交融、前所未有的惊喜体验。......

2023-10-30

数字孪生城市是通过数字孪生技术在城市层面的广泛应用建立起来的。数字孪生城市就是通过构建城市的物理世界和网络虚拟空间的复杂系统,一对一的通信,相互映射和协作交互,在网络空间中创建匹配和对应的模型。数字孪生城市的本质是虚拟空间中对城市的映射,也是支持新型智能城市建设的复杂综合技术体系和信息维度中虚拟城市在物理维度和虚拟城市中的共存,虚拟和真实集成。......

2023-10-30

当把数字孪生视为现实世界实体或系统的数字化表现时,更注重架构引领、模型驱动、数据驱动、虚实融合要求。数字孪生的展现能力要求对数字空间中定义的客体的静态和动态内容进行展示。......

2023-10-30

根据式(3-1),数字孪生五维概念模型如图3-2所示[12,16]。图3-2数字孪生五维概念模型数字孪生五维模型能满足上节所述数字孪生应用的新需求。......

2023-10-30

以航天器数字孪生体为例,其组成元素如图4-1所示。在航天器制造阶段,航天器数字孪生体的演化和完善是通过与产品实体的不断交互开展的。因此,如何实现航天器制造过程数据的实时准确采集、有效信息提取与可靠传输是实现数字孪生体的前提条件。......

2023-10-30

同年11月,洛马公司将数字孪生技术列为2018年度影响军工领域的六大顶尖技术之首。2016年,诺格公司利用数字孪生技术改进了F-35战斗机机身生产中劣品的处理流程。......

2023-10-30

相关推荐