法国大革命中出现的一些歌曲,特别是苏联革命中出现的革命歌曲常统称为“群众歌曲”,群众歌曲在我国近代历史革命运动中曾发挥了极大的宣传与鼓动作用。中国作曲家也写有大量的艺术歌曲,相继出现了“古诗词类艺术歌曲”和“现实题材艺术歌曲”以及沿袭德奥风格的艺术歌曲等种类。因此能否唱好艺术歌曲是衡量一名合格歌唱家的重要标志。从它诞生之日起,多年来始终是音乐会的保留曲目,也是广大群众最为喜爱的抒情歌曲之一。......

2023-11-01

两个概念:

标题音乐(Programme music):讲述故事,表现文学概念或描绘画面、场景的器乐作品。该词为李斯特所创。[4]

综合艺术(Gesmtkunstwerk,一译整体艺术)瓦格纳针对戏剧作品提出的概念,认为作品中的戏剧、音乐、诗、歌曲和绘画应有机统一成一种新的、完整的艺术形式。[5]

李斯特和瓦格纳都是浪漫主义时期的“新潮”作曲家,他们的观念和创作对于整个19世纪有着广泛而深远的影响。不过,标题音乐并不是从李斯特开始的,词典上还有一句话:“⋯⋯该词由李斯特首创,但是这种描述性的音乐与音乐本身存在的时间一样长。”作为一种理论的“综合艺术观念”是瓦格纳在他1849年发表的《未来的艺术作品》一书中提出的,但将各门艺术相互融合的做法,也是早已有之,可以一直追溯到古希腊的诗歌和戏剧。

那么,这两种观念为什么要在浪漫主义时期被郑重提出?为什么会成为这个时期最重要的音乐美学观念呢?

我们先来看看这个时期音乐创作的情况。

图8-3 门德尔松肖像

自第一部标题交响曲——贝多芬的《田园交响曲》之后,涌现出一大批带有描绘性的器乐作品。首先是德国人门德尔松(Mendelssohn,1809—1847,见图8-3)在17岁时创作的管弦乐序曲《仲夏夜之梦》,这里的“序曲”与以往的体裁含义完全不同:它不是任何大作品的序,而只是独立的管弦乐曲。年轻的门德尔松在读了莎士比亚的戏剧《仲夏夜之梦》之后,灵感大发,剧中的神话幻境、可爱的仙女、淘气的小精灵、威力无穷的爱情迷药,给了年轻的作曲家许多灵感。他尝试着用音乐来再现这一切,于是,透明的音色、细碎的音符、跳跃的节奏、甜美的旋律跃于谱纸,把莎翁用语言营造的仙境刻画得栩栩如生。

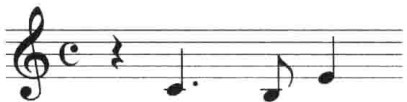

谱例三:门德尔松管弦乐序曲《仲夏夜之梦》主题

曲例三:门德尔松管弦乐序曲《仲夏夜之梦》主题

门德尔松的另一部著名的序曲是《赫布里德群岛》,那是他访问英国时大自然留给他的印象:阴郁的海浪不断拍打着岸边的岩石,一望无际的海面上,天空悬垂着铅色的厚重的云。当一阵阵海风吹向高高耸立着的峭壁时,巨大的溶洞发出犹如管风琴一般令人肃然起敬的声音。在那摇曳的节奏和气息宽广的旋律声中,你会感受到作曲家对大自然由衷的崇敬和赞叹。还有受启发于忘年交、大诗人歌德的诗作而写的管弦乐序曲《平静的海洋,幸福的航行》,交响曲《意大利》和《苏格兰》,钢琴曲集《无词歌》中明媚的《春之歌》、轻快的《纺织之歌》、温暖的《摇篮曲》⋯⋯门德尔松让人们看到,音乐是可以用来绘画的色彩!

另一位作曲家则表现得更加激进。他就是被称作“浪漫主义音乐狂人”的柏辽兹(Berlioz,1803—1869,见图8-4)。

1830年,巴黎音乐院26岁的学生柏辽兹的《幻想交响曲》轰动了欧洲乐坛,他自己称其为“器乐的戏剧”,这就是说,他的目的是通过交响曲形式来讲述一个具体的戏剧故事。当时这小伙子不幸地陷入了单相思,所爱恋的对象是来自英国的戏剧演员斯密森小姐,这个姑娘扮演的都是莎士比亚笔下最美丽动人的形象:朱丽叶(《罗密欧与朱丽叶》)、俄菲莉亚(《哈姆雷特》)⋯⋯一时间在巴黎极为轰动。在斯密森小姐的众多仰慕者中,柏辽兹是最微不足道的,他只是一个穷大学生,他所能做的只是寄出一封又一封情书,很自然,它们都石沉大海一般地没有带来任何回音,最后他眼睁睁地看着心中的女神离开了巴黎。这真是太可怕的折磨了!小伙子满腔的渴望无处寄托,于是,他铺开了谱纸,奋笔疾书,五个乐章的《幻想交响曲》就这样作成了。

图8-4 柏辽兹肖像

在乐谱扉页上,他写道:

一个带有少许病态的、敏感而具有丰富想象力的青年音乐家,在单相思的绝望中吞服麻醉剂企图自杀,但麻醉剂服得太少没有导致死亡,而是把他投入了充满奇异幻想的沉睡之中,此时,他的一切感觉和记忆都在他迷乱的脑海中形成音乐的幻想,甚至他所爱的人也形成一个到处都能听到的旋律,这就是一个永远驱之不去的“固定乐思”。

“固定乐思”(idéé fixe)是柏辽兹的首创,它是一个在乐曲中多次出现(有时变形)的音乐主题。为他的心上人,柏辽兹写了这样一个飘逸、清纯的固定乐思:

谱例四:柏辽兹《幻想交响曲》中的固定乐思

这个固定乐思在第一乐章出现过之后,又连续出现于后面的各个乐章中,有趣的是,在末乐章它变形为怪诞的样子:

接下来的五个乐章不仅有小标题,还有文字说明:

第一乐章:梦幻与热情

首先是在遇到意中人之前的种种骚动不安,心神的疲乏、空有的热情、黯然的神伤和无端的快乐。接着他记起了那被心上人在一瞬间激起的足以吞没一切的爱情、极度的痛苦、疯狂的嫉妒、复苏的柔情和宗教式的慰藉。

曲例四:柏辽兹《幻想交响曲》第一乐章开头

第二乐章:舞会

在灯火辉煌气氛热烈的舞厅里,他遇见了心上人。

谱例五:柏辽兹《幻想交响曲》第二乐章“舞会”主题

曲例五:柏辽兹《幻想交响曲》第二乐章“舞会”主题

第三乐章:在田野上

夏日傍晚,他在田野上独自沉思,听见远处两个牧人一问一答的牧笛声。微风吹拂树梢,发出细语般的声响,不久前在他心中萌生的甜美希望,使他感到从未有过的安宁。然而,那心上人的形象又一次出现在眼前,他的心缩紧了,几乎停止了跳动,痛苦的预感出现了:她是不是在欺骗他呢?⋯⋯一个牧人重新吹起他的曲调,可是另一个却不再回答。日落了⋯⋯远处响起隆隆的雷声,⋯⋯孤独⋯⋯沉寂。

第四乐章:赴刑进行曲

他梦见他杀死了自己的爱人,被判死刑绑赴刑场。在时而阴森粗野、时而辉煌庄严的进行曲声中,队伍向前行进。嘈杂的骚动被沉重的步伐声所压倒。末了,好像是最后一次想到爱情,固定乐思飘然而至,但只一瞬间,便被致命的一击打断了。

谱例六:柏辽兹《幻想交响曲》第四乐章主题

曲例六柏辽兹《幻想交响曲》第四乐章主题

第五乐章:妖魔夜宴的梦

他发现自己置身于一个女巫的舞会上,被可怕的幽灵、巫师和各种妖魔围绕着,他们都是来参加自己的葬礼的。怪异的喧嚣、呻吟、尖叫、狂笑和远处的哭喊声此起彼伏。在一阵可怕的欢呼中,心上人的旋律又一次出现,但已不再像往日那样高贵端庄,而是变成了一支粗俗、轻浮和怪诞的舞曲,她也来参加这里的盛会了。⋯⋯报丧的钟声敲响,《愤怒的日子》(Dies irae)变成了一首滑稽讽刺诗⋯⋯妖魔的轮舞和“愤怒的日子”混合在一起。

这些文字说明简直就像是小说梗概,而他所创造出来的音响更是逼真传神。听者会在音乐声中充分地体会到年轻的作曲家那骚动不安的心情、他的神经质以及他疯狂的想象。

今天的人们津津有味地欣赏这部交响曲的时候,大概很难想象,柏辽兹曾经为了自己的大胆创新受尽了批评。当时一些持保守观点的人气愤地说:音乐怎么可以用来讲故事?音乐就是声音的组合,是没有任何确切含义的抽象艺术。他的老师、巴黎音乐院的教授们对学生的作品不仅不喜欢,而且说他是胡闹,是对传统的交响曲形式的亵渎,他们对柏辽兹写在乐谱上的大大小小的标题和文字说明嗤之以鼻。

然而,年轻的柏辽兹对自己发现的音乐表现新天地充满了兴趣。他不管别人是如何评价的,只是按照自己的思路大踏步前进。在接下来的《哈罗尔德在意大利》、戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》当中,他更进一步将音乐与文学相结合。前者是受拜伦的自传式长诗《柴尔德·哈罗尔德》启发而作,表现了一个骄傲的贵族青年那无尽的苦闷和彷徨,他的内心充满了难以实现的理想,为此他抛弃了荣华富贵、平庸虚伪的生活,试图在不断的游历中寻找生命的真谛,最后在与强盗激烈的冲突中义无反顾地抛弃了生命。全曲分为四个乐章:(1)哈罗尔德在山中——忧愁、幸福和欢愉的场面,(2)唱晚祷歌的朝圣者队伍,(3)阿布鲁齐山民的情歌,(4)强盗的宴饮——先前场景的追忆。柏辽兹用中提琴来代表哈罗尔德忧郁的形象,他在山路上踽踽独行,时而因所见所闻陷入深思,时而加入到快乐的队伍里由衷赞叹,那醇厚甘美略带忧伤的中提琴音色给听者留下极其深刻的印象。这部作品对于传统形式又是一次大胆的“破坏”,它既不是古典概念的中提琴协奏曲,也不是交响曲,而是“中提琴主奏交响曲”。

在取材于莎士比亚同名戏剧的戏剧交响乐《罗密欧与朱丽叶》中,柏辽兹引进了人声——这应该说是来自贝多芬的影响——个女中音、一个男低音、一个男高音以及一个大型合唱团。从结构上来看,它离开传统意义的交响曲模式更远了。它包含七个描绘不同场景的段落,在这里我们会听到两个家族的街头激战,欢乐的假面舞会场景,夜幕下朱丽叶的爱情独白,深夜花园里年轻恋人的缠绵,朱丽叶的葬礼,以及这一对恋人最后的痛苦和死亡,两个仇恨家族的和解。这样一个复杂的故事被柏辽兹用音符娓娓道来,你不仅会赞叹它的生动和感人,更会领悟到浪漫主义时期音乐与文学的联姻所带来的前所未有的丰富性和精神上的深刻性。

其实,用音乐来描绘视觉形象,在音乐发展史的初期就已经有人兴致勃勃地尝试了。古希腊有一首著名的器乐曲,就是描绘神话中天神阿波罗与巨蛇搏斗的激烈场面的。巴罗克时期也出现了一些带有形象化标题的乐曲,像法国作曲家库泊兰(F.Couperin,1668—1733)为古钢琴写的《蝴蝶》、《闹钟》、《恋爱中的黄莺》、《飘动的发带》,是一些非常灵秀的惹人喜爱的小品。即使是在以逻辑严谨、对位技巧登峰造极而令人敬仰的德国作曲家巴赫(J.S.Bach,1685—1750)笔下,也曾出现过一首有趣的古钢琴曲《送别兄长》,这是巴赫为自己即将出远门的哥哥而作的,各个段落的小标题是:“亲友们劝说心爱的兄长留在家乡”,“指出他在异乡可能遇到各种意外”,“亲友们的惋惜和哭泣”,“无奈的亲友纷纷向兄长告别”,“马车夫的出发之歌”,“马车夫吹起喇叭出发”等。

图8-5 李斯特肖像

图8-6 舒曼肖像(www.chuimin.cn)

这种描绘情景或故事情节的音乐,就叫作“标题音乐”。如果宽泛一点,从欧洲中世纪开始逐步获得发展的声乐音乐,也都应该包括在这个范畴之中。像文艺复兴时期的牧歌,有许多表现哭泣、欢笑甚至模仿鸟儿歌唱、集市嘈杂声的音乐片段,在巴罗克的宗教音乐中,也有许多描写耶稣升天、受难的描绘性音乐语汇。但严格地说,标题音乐所指的是为器乐而作的、与无标题的“纯音乐”相对立的概念,而从历史角度来看,真正将音乐视为表现的手段,在音乐中放进丰富内涵,并且由于描绘的内容而导致整个音乐作品具有特殊形态的做法,我们应该追溯到贝多芬的《田园交响曲》(见本书上一章)。

尽管保守派的批评是那样严厉,但支持柏辽兹的创新的人也不少。李斯特(Liszt,1811—1886,见图8-5)在他的论文集《柏辽兹和他的〈哈罗尔德〉交响曲》中写道:“力图描写出自己心中蕴藏已久的形象和自己内心活动的交响乐诗人,为何不能通过标题而得到人们完全的理解呢?”[6]这种做法“将会防止错误的解说、任意的解释、对作曲家从未有过的意图进行无谓的争论以及毫无根据的无穷尽的评论。”[7]

作曲家、音乐评论家舒曼(Schumann,1810—1856,见图8-6)在1835年的一篇论文中对《幻想交响曲》作了详尽分析之后写道:“音乐中产生的思想和形象,所包含其他艺术的因素越多,音乐的结构愈是富有诗意和灵活的表现力。”[8]

让音乐包含其他艺术的因素,这正是浪漫主义音乐发展中最鲜明的倾向。人性在浪漫主义时期得到了前所未有的解放,人对自身和对世界的认识也达到了空前的深度,这一切都要求以全新的形式来表现。德国人瓦格纳(Wagner,1813—1883)提出了“综合艺术”[9]概念:

伟大的综合艺术作品,为着有利于达到一切艺术体裁的总目标,即无条件地、直接地表现完成了人的本性。它已经总揽了一切艺术体裁,以便使用和消灭在某种意义上作为手段的每一个单独的艺术体裁,——精神并不把这种伟大综合艺术作品看做个别意志的可能产物,而是将其看做未来人类必定会产生的共同作品。[10]

被誉为“钢琴之王”的李斯特在他的演奏家生涯巅峰之时,出人意料地放弃了喝彩声震天的舞台,把注意力转向了交响音乐领域。不久他就创造出了一个新的体裁:交响诗(symphonic poem)。仅从它的名称我们就可以想象,这是属于“综合艺术”观念的一种形式,它是单乐章的、带有标题的管弦乐体裁。

李斯特一共创作了12部交响诗。其中有赞美音乐伟大力量的《奥菲欧》、讴歌希腊神话英雄的《普罗米修斯》,还有描绘反叛者传奇的《马捷帕》(取材于雨果的诗篇)、叙述古代诗人遭遇的《塔索:悲叹与胜利》(受启发于拜伦与歌德的作品)、在痛苦中挣扎和思索的《哈姆雷特》(取材于莎士比亚同名戏剧),以及表现匈牙利人民渴望独立和自由的《匈牙利》、《英雄的葬礼》、描绘古代战场的《匈奴之战》等。其中一首标题为《前奏曲》,是他所有交响诗中被演奏最多、最受推崇的。在作品扉页上,李斯特抄录了他的朋友、法国诗人拉马丁的诗:

我们的一生,不就是由死神敲出头一个庄严音符的无名之歌的一系列前奏吗?爱情是每一颗心最向往的曙光,暴风雨猛烈的冲击驱散了青春的幻想,它那致命的雷电毁灭了神圣的祭坛,可是,最初感到的愉悦与欢乐不受到暴风雨干扰的那种命运在哪里呢?有没有这样一颗遭受过残酷折磨的心灵,当暴风雨一过去,而它却不从田园生活的宁静中去寻找抚慰呢?然而,看来人们很少会长久安于昔日投入大自然怀抱时所获得的那种温柔与平静;一旦号角长鸣,他便急速奔向召唤着他的危险岗位,以便在战斗中完全恢复自信,并充分发挥他的力量。

在这里,标题《前奏曲》[11]指的是人生。我们会在这个标题和拉马丁的诗歌引领下,听到深沉的疑问、庄严的宣告、甜美的爱情诗篇、激烈的暴风雨、勇士的搏斗、清新明媚的田园牧歌,以及充满自豪与信念的凯旋进行曲。非常精彩的是,李斯特的整部作品都是从一个素材出发的,经过一次次“主题变形”,呈现出新的意境。

这个素材第一次出现于引子,它以弦乐低沉的音色提出疑问:人生的意义到底是什么?(请注意:主题的前面三个音 是核心材料,特点是下行二度后上行四度,后面的变形主要以这个框架为基础。)

是核心材料,特点是下行二度后上行四度,后面的变形主要以这个框架为基础。)

谱例七:李斯特交响诗《前奏曲》主题

曲例七李斯特交响诗《前奏曲》主题

在节奏缓慢、情绪深沉的引子之后,李斯特突然将速度加快,主题变得严峻而强烈,铜管坚定的音色使人精神为之一振:

谱例八:李斯特交响诗《前奏曲》主题第一变形

曲例八李斯特交响诗《前奏曲》主题第一变形

接着,音乐又变得温柔甜美,或许你会联想到拉马丁的诗句“爱情是每一颗心最向往的曙光”。圆号和大提琴奏出主题的第二和第三个变形,它们是优美如歌的,带有田园牧歌般的安详宁静:

谱例九:李斯特交响诗《前奏曲》主题第二变形

曲例九李斯特交响诗《前奏曲》主题第二变形

第三变形刚听到时似乎与主题无关,但若仔细听,会发现那三个音在这里被加上了装饰:

谱例十:李斯特交响诗《前奏曲》主题第三变形

曲例十李斯特交响诗《前奏曲》主题第三变形

在乐章中部,主题变形为不协和、急促的音型,这里似乎是对拉马丁的诗句“暴风雨猛烈的冲击驱散了青春的幻想,它那致命的雷电毁灭了神圣的祭坛”的呼应:

谱例十一:李斯特交响诗《前奏曲》主题第四变形

曲例十一李斯特交响诗《前奏曲》主题第四变形

当“暴风雨”过去,大地重又恢复了宁静,我们会在音乐声中感受到花香鸟语、天边彩虹,或者感受到闯过难关的诗人那充盈内心的幸福。这里是一个新的音乐素材:

谱例十二:李斯特交响诗《前奏曲》新素材

曲例十二李斯特交响诗《前奏曲》新素材

作品的高潮是战斗性、英雄性的,充满了必胜的信念。在这里,主题变形为号角音调和雄壮的进行曲(进行曲风格的第六变形与前面第三变形很接近):

谱例十三:李斯特交响诗《前奏曲》主题第五变形

曲例十三李斯特交响诗《前奏曲》主题第五变形

谱例十四:李斯特交响诗《前奏曲》主题第六变形

曲例十四:李斯特交响诗《前奏曲》主题第六变形

当我们再一次听到第一变形那严峻辉煌的声音时,音乐到达了最后的高潮,这里似乎是在向世界宣告:人生虽然短暂,但它应该是一曲乐观的英雄的凯歌。

一位名叫汉斯立克(Hanslich,1825—1895)的音乐评论家对于柏辽兹、李斯特的标题音乐、瓦格纳的综合艺术观颇不以为然。他在《论音乐的美》一书中抨击他们的“新音乐”,而对德国作曲家勃拉姆斯大为赞扬,认为他是完美的古典传统的真正继承人,是音乐艺术纯洁性的捍卫者。

图8-7 勃拉姆斯肖像

勃拉姆斯(Brahms,1833—1897,见图8-7)的确从来不写标题音乐,他的交响曲、协奏曲、奏鸣曲、变奏曲、室内乐都是古典体裁的“纯音乐”,在结构上也是采用传统的模式,比如变奏曲式、奏鸣曲式、赋格等。他小心地维持着音乐发展的逻辑,而不像柏辽兹那样为了文学性的需要任意打破旧有的形式,或者像李斯特那样自由地选择每一部作品的发展脉络。出于对古典传统和对贝多芬的崇敬,勃拉姆斯长时间地埋头于交响乐领域中苦苦奋斗,他一生中仅仅写了四部交响曲[12],但这四部作品“字字珠玑”,在欧洲音乐史上占有不可忽视的地位。针对“新音乐”倾向,勃拉姆斯被同时代人看做是“反潮流者”,甚至有人将他称作“浪漫主义时期的古典主义者”,而同时他也被公认为是贝多芬崇高精神的继承人。

对于喜欢标题音乐明确指向的听众来说,勃拉姆斯的作品显得抽象、深奥。但也正因为它们没有具体的指向,反而给了听者极大的想象空间。事实上,标题音乐或者无标题的“纯音乐”,它们是否优秀,完全在于作品本身是否完美,能否感动听者。假如一部作品有非常美丽动人的标题,甚至为它写有一大篇详尽的文字介绍,音乐本身却写得一团糟,那么这个标题是毫无意义的。

勃拉姆斯的交响曲有着深刻的精神内涵和精湛的写作技巧,特别是端庄而节制的古典风范,或许我们不能准确地指出那是什么,但只要你肯耐心地走进他的音乐,就会被深深地打动。这里我们只听他的一个片段——很像贝多芬第九交响曲“欢乐颂”的第一交响曲第四乐章基本主题,来感受一下他的音乐风格。

谱例十五:勃拉姆斯第一交响曲第四乐章基本主题

曲例十五:勃拉姆斯第一交响曲第四乐章基本主题

勃拉姆斯在精神上和形式上继承了古典传统,但他仍然在其中表达了自己的思想和情感,表现了他的时代。另外,他的其他作品如钢琴曲、管弦乐曲以及艺术歌曲,展露了与交响曲不同的性格侧面,有的狂放热情,有的亲切单纯,还有的富于浪漫主义的诗意,它们都是浪漫时期重要的杰作。

有关音乐欣赏的文章

法国大革命中出现的一些歌曲,特别是苏联革命中出现的革命歌曲常统称为“群众歌曲”,群众歌曲在我国近代历史革命运动中曾发挥了极大的宣传与鼓动作用。中国作曲家也写有大量的艺术歌曲,相继出现了“古诗词类艺术歌曲”和“现实题材艺术歌曲”以及沿袭德奥风格的艺术歌曲等种类。因此能否唱好艺术歌曲是衡量一名合格歌唱家的重要标志。从它诞生之日起,多年来始终是音乐会的保留曲目,也是广大群众最为喜爱的抒情歌曲之一。......

2023-11-01

从中外民歌欣赏到中外群众歌曲、艺术歌曲欣赏再到中外大型声乐作品欣赏,本着由简到繁、循序渐进的原则,使学生系统地了解不同地区的民歌特点和音乐风格,了解歌曲的多种演唱形式。教学目标1.通过本单元内容的学习,让学生了解人声与歌唱的相关知识,并懂得声乐作品的有关知识,提高欣赏歌曲的兴趣和能力,从而提高对歌曲欣赏的情趣和品位。......

2023-11-01

从当时的记载来看,似乎皮钦尼在很多时候获得了支持,占了上风,但是笑到最后的还是格鲁克。毫无疑问,他的改革代表了新的文化精神,是符合时代需要的。第一部喜歌剧是意大利作曲家佩尔戈莱西的《女仆作夫人》。......

2023-10-29

前者的歌剧以发挥意大利美声唱法达到极至为特点,高难度的炫技令人吃惊。意大利真正的歌剧高峰,或者说19世纪欧洲歌剧艺术的高峰,是在威尔第笔下达到的。威尔第一方面保持了意大利歌剧的传统,即优美的歌唱性旋律以及对声乐演唱艺术的充分发挥,同时他赋予歌剧以深刻的思想性和强烈的心理力量。他以美丽的旋律、抒情的气质被看做是威尔第的继承人,但相......

2023-10-29

“新艺术”这个词是14世纪的法国主教、诗人、音乐家维特利一篇论文的标题,用来形容当时新的音乐风格。与之相对的“旧艺术”是指12世纪末至13世纪的巴黎圣母院乐派的音乐风格。而新艺术时期在法国出现了两分法,并且有了更小的时值,从此音乐的节奏变得更加细腻和复杂。此时的人们已经有理由在曙光中翘望新时代了,这就是被誉为欧洲历史上“艳阳天”的文艺复兴时期。......

2023-10-29

我们常说的“乐感”即是音乐的感受力,它一方面含有先天的因素,另一方面也凝聚着后天培养的结果,因为大量事实证明,这种能力在音乐实践中具有可塑性,主观上的努力和客观环境的影响对于音乐感受力的养成都是至关重要的。为了使自己真正拥有一副“有音乐感的耳朵”,就必须经常地、广泛地汲取人类一切音乐文化成果中的养分,不断地拓宽我们听觉的感受领域,在千百次聆听、欣赏中逐渐提高和完善我们的音乐欣赏能力。......

2023-11-01

豫剧属于梆子腔系统,因此,具有梆子腔所共有的艺术特色,但是豫剧在音调变化方面也有它独特的一面,自成一体。因此可以说豫剧音乐凝聚了世世代代人民群众的创造智慧,有很强的灵活性与可变性,但它又不是说变就变,而是有着极强的传统性和稳定性。豫剧音乐以“高亢粗犷”“豪迈激越”著称。豫剧的流行地区分布甚广,大江南北、黄河两岸以至新疆、西藏都有豫剧演出。......

2023-11-01

古典主义进入盛期大约从1770年开始。下面以第103“鼓声”为例,来了解海顿交响曲的风格。谱例九:海顿第103“鼓声”第二乐章第一主题曲例五:海顿第103“鼓声”交响曲第二乐章第一主题谱例十:海顿第103“鼓声”交响曲第二乐章第二主题曲例六:海顿第103“鼓声”第二乐章第二主题整个第二乐章是平稳优雅的,各个变奏显示了作曲家丰富的配器和多声写法。......

2023-10-29

相关推荐