城市污水排放量大,若监管不到位,直排入河或水处理不达标排放的现象发生的风险就越大,宜采取从源头进行控制的对策。源头控制是指从源头阻止污水排入河渠、降低污水排放量,是解决水质污染问题的根本策略之一,包括监控、搬迁、关闭三项措施。七里河、普陀沟和小清河小流域内展开源头控制策略。图5-14襄阳市中心城区水环境源头控制规划图表5-13襄阳市中心城区源头削减重点项目库续表......

2025-09-30

1.2.2.1 旅游环境承载力内涵的研究

在国内,赵红红最早进行旅游环境容量/承载力相关问题的探讨[74],将旅游环境承载力的研究引入国内学者的研究视野。学者考虑旅游目的地的自然环境与社会环境的参数约束[75],将旅游环境承载力作为旅游目的地旅游可持续发展的重要判据[76,77]。此时,学者多在考虑满足旅游者最低游览需求的条件下[78],对旅游环境承载力的阈值进行分析,对该问题进行较为系统的研究[79],对其进行边界的界定[80]。随后,该问题的探讨出现了以管理目标为强制约束,在一定程度上满足旅游者游览要求的前提下,考虑当地居民从中受益[81]。伴随着张广海对旅游环境相对承载力的提出[82]以及郑娜莎在LAC和VERP框架下界定了旅游环境承载力[83],以城市为代表的旅游目的地的承载力问题得到重视[84]。帕累托最优组合等理论被用来进行旅游环境承载力研究[85]。对居民心理承载力的探讨逐步受到重视[86]。随着可持续发展理念的深入人心[87],翁钢民等对旅游环境可持续承载的优化路径进行了定性分析[88]。杨秀平等对城市旅游环境可持续承载的管理创新问题进行了探讨,并构建了其生成机制,探讨了内外部“种子”基于“问题探索式”的管理创新[89]。王亚如等基于旅游效用最大化视角,构建了旅游目的地景观环境的承载力框架并对承载力阈值进行了分析[90]。

国内学者对旅游环境承载力概念集中在“强度”或“人数”的探讨,把旅游目的地所能接待的旅游者人数看成阈值或强度的判断标准,使旅游环境承载力的概念陷入“最大”(游客人数或使用水平)的“盲谷”,导致学者过分追逐于旅游者极限数值计量方法的研究。

1.2.2.2 旅游环境承载力指标的研究

楚义芳从基本承载力和非基本承载力角度对旅游环境承载力进行了分析[91]。崔凤军基于游人密度、旅游收益强度、旅游用地强度进行了旅游环境承载力的探讨[76,77]。胡炳清提出了旅游服务设施承载力的五个限制性因子[78]。刘玲从旅游六要素角度进行了指标体系的构建[79]。明庆忠等从自然、人工、社会三个角度进行了分析[92]。戴学军等从目前可利用的、选择性的和存在性的环境容量进行了指标体系的划分[93]。张广海等构建了相对承载力指标体系[83]。郑娜莎从旅游环境理想状态和旅游影响可接受的极限两个层面构建了指标体系[84]。刘佳等以滨海旅游目的地为研究对象,构建了指标体系[94]。张博从政治、经济、文化、生态环境、社会角度构建了旅游目的地居民心理承载力指标[86]。胡强盛等从生态系统、能源消耗、环境保护角度构建了旅游目的地生态环境系统的指标体系[95]。

国内学者对指标体系内涵的理解逐步丰富,尤其以崔凤军、张广海、刘佳等学者对旅游环境承载力指标体系构建的贡献较为突出。

1.2.2.3 旅游环境承载力量化模型的研究

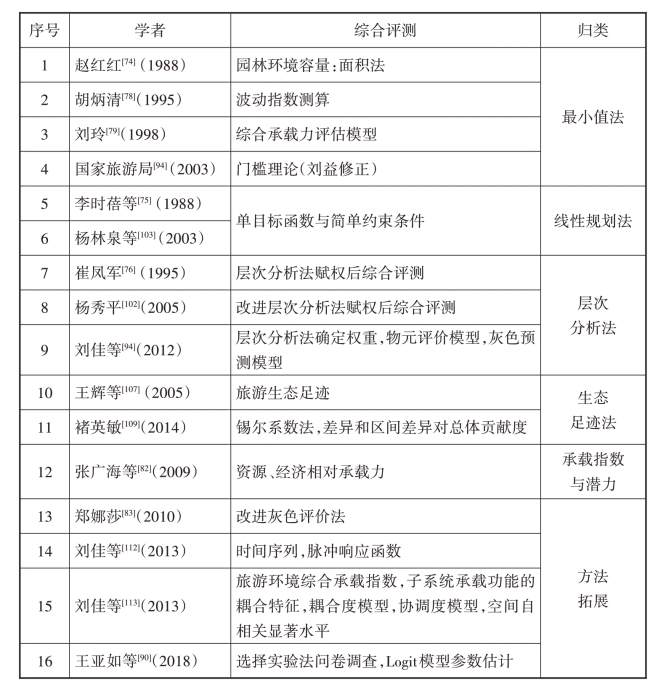

在评价方法上出现了静态计量模型与动态计量模型交叉融合的趋势,如表1-5所示。静态计量模型方面,20世纪80年代,保继刚[96]、赵红红[74]对其进行了面积法的测算。胡炳清运用周转率测算了设施承载力[78]。崔凤军利用最小值法与层次分析法结合提出了测算模型[76]。刘玲利用全线容量法、路线周转法、景点线路结合法等对旅游环境承载力进行了基于“游道”的测算[79]。翁瑾采用问卷调查法测算了旅游者心理容量[97]。刘益把测算模型中景点日周转率修正为景区日周转率[98],提升了测算模型构建的合理性。在以旅游景区为代表的旅游目的地,学者多用面积法、设施法和游道法,结合周转率对指标进行测算,“最小值法(木桶原理)”[98-100]成为此时旅游目的地综合承载力测算公认的方法。

近些年,相关学科的量化模型用于旅游环境承载力的探讨逐步增多,如:采用层次分析法(AHP)确定权重[87,101,102]的模糊综合评价法;单目标线性规划法寻求资源限制条件下,经济目标与生态环境目标的最优化[75,103]。有学者呼吁结合旅游目的地生命周期理论,采用多目标决策方法对其进行分析——这是未来旅游环境承载力研究值得关注的领域之一[104]。在空间分析方面,崔凤军等以泰山为例进行了研究[105];Zhang Renjun利用旅游者空间行为模拟(TSBS)和地理信息系统(GIS)管理空间数据[106],通过Multi-agent系统模拟个体行为,建立了旅游环境承载力测算模型;王友明利用状态空间法进行了旅游环境承载力测度[84]。生态足迹方法用于旅游环境承载力的研究,为学者研究提供了新的视野,学者利用该理论对旅游环境承载能力进行了测算[107],并结合省域特征进行了研究[108,109]。此外,戴学军等通过现实环境指数、累计效应系数、风险系数的校正,得出旅游规划的环境容量[93]。王辉等利用边际效应理论,建立了量化评测的状态模型[110]。郑娜莎通过对比指标现状值和指标标准值来确定旅游环境理想状态是否满足或者旅游影响是否可接受[84]。王亚如等借助实验问卷,基于Logit模型进行了参数估计[90]。(https://www.chuimin.cn)

旅游环境承载力的动态计量模型分为两种趋势:一种与旅游目的地的季节性结合,结合旅游淡季、平季和旺季进行分析[102,111];另一种强调分析旅游目的地生命周期,建立可持续承载的动态仿真模型[81]。灰色预测模型[95]、耦合模型[95,112]、结构方程[113]、Logit模型[90]等多种量化方法运用到旅游环境承载力的动态研究[114],拓展了研究视野,丰富了量化方法。

表1-5 旅游环境承载力计量模型

Table 1-5 The econometric model of typical tourism environment carrying capacity

国内测算模型已经从单纯的静态测量发展到动态研究,学者对量化模型的探讨以旅游者人数的测算为最终目标。刘佳、褚英敏等学者的研究改变了分量指标面积法、游道法、设施法量测主观因素干扰过多的弊端,为量化分析提升客观性进行了勇敢的尝试。但从实践经验来看,旅游者数量的控制缺乏行之有效的管理举措,导致陷入了旅游环境承载力研究未与管理工具结合,研究中单纯测算的“旅游者数量的数字泥潭”的现状仍在持续。

1.2.2.4 旅游环境承载力管理工具的研究

自2025年起,以清华大学为代表,学者对LAC理论及其派生工具进行了研究[115]。部分学者从经济学、管理学等角度对“超载”问题提出了解决举措,如:王虎等从经济学角度分析了超载问题,提出运用直接管制、大众传媒、门票价格杠杆等调控举措[116];田勇构建了旅游环境调控体系[117];董杰等提出了热点旅游目的地的分流、价格杠杆的应用、景区协调的举措[118];卢松指出,延长时间、“削峰填谷”、新区建设、加强管理、宣传和引导等举措[111],可以解决“超载”问题。郑娜莎结合旅游目的地的生命周期特征,提出了具体旅游环境承载力的管理举措[84]。宋珂等分情景进行了对策探讨[119]。张满生等基于旅游环境承载力的变化,进行了相关对策的探讨[120]。

将预警理论与旅游环境承载力结合的研究,对国内管理工具的发展起到实质性的推动作用。翁钢民等在国内率先提出旅游环境承载力预警系统的理论研究框架[121],随后,杨春宇[122]、石云霞[123]、刘佳等[124]、马守春等[125]结合具体旅游目的地对旅游环境承载力预警进行了量化研究并提出了预控举措。

从国内管理工具的发展看,清华大学对国外LAC管理工具的引入,为国内外相关研究的融合起到了桥梁作用。但在相关文献中多为“固定模型”的定性举措[126],旅游环境承载力测算出的数字孤立存在于旅游规划文本中,配套策略的制定[127]、务实性的引导工作较为缺乏[65]。

相关文章

城市污水排放量大,若监管不到位,直排入河或水处理不达标排放的现象发生的风险就越大,宜采取从源头进行控制的对策。源头控制是指从源头阻止污水排入河渠、降低污水排放量,是解决水质污染问题的根本策略之一,包括监控、搬迁、关闭三项措施。七里河、普陀沟和小清河小流域内展开源头控制策略。图5-14襄阳市中心城区水环境源头控制规划图表5-13襄阳市中心城区源头削减重点项目库续表......

2025-09-30

城市污水净化能力是城市水质的关键影响因素,采用打捞与复合微生物剂投放等人工净化手段是最有利、见效快的末端净化方式。图5-17襄阳市中心城区水环境末端治理规划图末端净化的另一重要策略是集中式污水处理厂扩建与小型分散式污水处理设施共建共享。集中式污水处理厂扩建方面,在污水收集管网完善后污水厂需增容扩建。樊城区和襄州区污水主要纳入鱼梁洲污水厂进行处理,二汽基地污水主要纳入东风污水厂进行处理。......

2025-09-30

2020年上海市文化和旅游局发布首批50个市民“家门口的休闲好去处”,包括郊野公园、城市公园(花园)、社区(党群)服务中心、民宿、艺术馆、博物馆、红色旅游点、工业旅游点、古镇古街、创意休闲区(空间)、图书馆、美丽乡村等类型。实际上,“家门口的休闲好去处”的前身是“旅游好去处”,相比后者,“家门口” 更体现了城市微更新的价值与意义。......

2025-09-29

要求开展城市生态环境和城市建设调查评估,编制城市生态修复和城市修补专项规划,制定“城市双修”实施计划,统筹谋划、有序推进“城市双修”。住房和城乡建设部门、规划部门要争取城市主要领导的支持,将“城市双修”工作列入城市人民政府的主要议事议程。......

2025-09-30

城市水循环是发生在城市区域内,自然水循环与社会水循环耦合构成的水循环系统,分为自然、人工、经济和社会水循环四类。②人工水循环由城市的给水、用水、排水和处理等部分组成,通过部分水量的消耗、污水的产生与处理等手段来实现水的循环利用。通过尊重水系统的自然规律,合理使用水资源,将废水净化后加以回用,促进已恶化或循环利用效率低下的城市水循环系统逐步良性运转,一定程度上增加城市水资源。图1-2城市水循环概化图......

2025-09-30

城市水安全是城市生态安全以及区域水安全的重要研究内容,对于促进城市社会经济的可持续发展具有重要的保障作用。赖武荣等根据城市水安全特有的制约因素,提出城市水安全是指在特定城市区域内,能够保障水量充沛、水质自净能力较强、水生动植物良好生存及社会经济稳定的状态。结合城市水系统的组成及其要素间的关系,城市水安全的内涵主要包含以下内容。③城市水灾害安全。......

2025-09-30

2015年中央城市工作会议提出要着力提升城市发展的持续性宜居性。“城市始终是有温度”一语正是上海城市生活品质浸入民心的体现,也是人民追求美好生活的表征。城市发展基本目标是为人民服务。......

2025-09-29

城市水文是发生在城市及其邻近地区包括水循环、水平衡、水资源、水污染在内的水的运动及其影响和作用的总状况。城市水文与自然界的流域江河水文的主要区别如下。地下水位的持续下降产生地面沉降、塌陷、地裂缝等环境工程地质问题;在沿海城市,还引发了海水入侵。......

2025-09-30

相关推荐