所以本研究在选择研究乐器时,对这些在历史文献中出现较少的乐器仅作选择性释义,以做参照研究之用,重点研究对象还是集中在历史文献记载较多的筝、瑟、琵琶、箜篌此类弹拨类乐器之上。所以笔者将目光聚集在另外一种与琴的音乐属性较为相似的弹拨类乐器上,即瑟。......

2023-10-27

三国两晋及十六国时期,中原政权交替频繁,呈割据局面。东晋政权的南下,使得中原文化不断吸收南方文艺的养分。而盘踞在丝绸之路要道上的十六国政权,在相对阻碍西域直通中原的交流线路中,又恰恰促成了中原文化与西域文化的一次融合。这是这一时期所特有的历史因素,同时也是定都于河西地区的政权性质与政治策略下的一种必然。

东汉末年,中原地区再度陷入战乱,董卓乱政、曹操奉天子以令不臣,中原局势一片混乱。220年,曹丕称帝改国号魏,史称曹魏;221年,刘备称帝续汉,史称蜀汉;229年,孙权称帝,国号为吴,史称东吴。三国鼎立,彼此之间战乱频发。虽然三家都在实施各种律政,以谋求政治、经济的稳定,但是这种历史条件下很难再与汉王朝的辉煌时期相比。由于中原的战事使得统治阶层自顾不暇,所以在文化交流及对外政策上相对前朝有所削弱,但是与西域诸国的往来并没有因此而中断。历史文献中仍然有西域大国向曹魏进贡的记载。由于西域诸国特殊的地理位置与人民的生活习性,加之政权的不稳定性,其相互之间经常发生武力侵占。一旦汉王朝无暇西顾,这种战事就相对频发。如何增强其自身的国力是其发展的关键所在。曹魏时期,西域与中原的经济交往大致可分为两类情况:一类是沿着丝绸之路直接去都城交易的商贩;另一类是到达敦煌交易的商贩。[18]《三国志》载:“林恐所遣或非真的,权取疏属贾胡,因通使命,利得印绶,而道路护送,所损滋多。”[19]又见《三国志》载:“太和中,迁炖煌太守。郡在西陲……又常日西域杂胡欲来贡献,而诸豪族多逆断绝……欲诣洛者,为封过所,欲从郡还者,官为平取,辄以府见物与共交市,使吏民护送道路,由是民夷翕然称其德惠。”[20]这在一定程度上其实促进了河西走廊的经济兴盛,为其文化的发展奠定了基础。而不仅仅是曹魏,该时期蜀汉也在积极地笼络河西羌部。现藏于故宫博物院的三国时期的青釉堆塑谷仓罐,其罐上有塑胡人奏阮咸图,就是一则实证。随着280年西晋灭吴,三国时期结束,历史又进入了一个新的时期。

魏晋时期的战乱,使得当时的思想文化处于一个高度发散的时代,汉代以来独尊儒家的格局已经被战争打乱,在不同思想的指导下,逐渐形成了该时期所独有的一种文化现象。不受约束、崇尚自然的思想逐渐成为一部分士大夫门阀的追求。饮酒、服药、清谈成为其表现形式。通常这类人都采取避世消极、不参与政事的态度。阮咸就是其中一个著名的代表。

《艺文类聚》载:“《竹林七贤论》曰:阮咸善弹琵琶。”[21]如果说箜篌的命名与制造者“侯”姓有关的话,那么阮咸乐器则是后世直接取人名来命名的,足见阮咸之于这件乐器的重要性以及后世对阮咸的评价如何。实际上,西晋的政权在众多这样名士不合作的态度下,由于其罢州郡兵马、分封诸王、迁戎政策的不合理性,直接为后来的“五胡乱华”埋下祸根。元康九年(291年)飘摇欲坠的西晋爆发了八王之乱,这场暴乱持续了将近16年,彻底摧毁了西晋政权。八王之乱时期,天灾横行,严重影响了人民的生产生活。尤其是北方人民或迫于生计、或为避难,更有甚者为当时统治者所强迫,出现了大规模的人口流动。这也是魏晋至南北朝时期社会不稳定的一个具体表现和原因。而避难的流离方向主要有三个,即西北、南方与东北。这三个方向正是日后王朝更替的主要所在地。西北归于前凉,南方为日后南朝的建立奠定了基础,东北则归于鲜卑。这其实在一定程度上也反映出后世南北朝至隋唐间的文化流动,即以河西走廊地区政权为主的外来文化与中原固有文化的交集和南北方文化的交互。

西晋之后,雄踞河西的前凉张氏政权扼守着丝绸之路的重镇。其与经由此路传至中原的经贸与文化有着最直接的接触。其控制高昌,讨伐龟兹与鄯善,势力范围在西域地区不断扩大。与此同时,特殊的地理位置与统治者的身份,使得前凉在这一时期的文化思想方面呈现出多元发展的态势。《晋书》载:“……汉常山景王耳十七代孙也。家世孝廉,以儒学显。”[22]可见张轨本人的出身是受着儒家思想的影响的,所以在他当政的时间里,十分重视教化治理,如:“……始置崇文祭酒,位视别驾,春秋行乡射之礼。”[23]陈寅恪先生在其《隋唐制度渊源略论稿》中说:“秦凉诸州西北一隅之地,其文化上续汉魏、西晋之学风,下开魏齐、隋唐之制度,承前启后,继绝扶衰,五百年间延绵一脉。”[24]可见其施政不仅仅对当时有着重要凝聚作用,于后世的隋唐制度都存在着一定的影响。音乐方面,在前凉时代与西域的交流中有了关于天竺音乐的记载。《隋书》载:“《天竺》者,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎”。[25]也就是说,在当时的凉州地区,有经过四道翻译才进贡而来的天竺乐人。当时以及后世记载隋代部伎乐所使用的乐器有曲项琵琶、五弦琵琶、凤首箜篌等弹拨乐器。因为前凉张重华和北凉沮渠蒙逊几乎生活在一个时代,所以敦煌壁画石窟上在北凉时期开始出现五弦琵琶这一点就可以得到解释了。

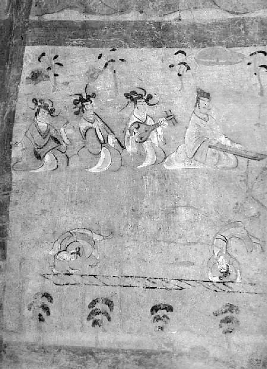

352年,氐人苻坚称皇帝,国号秦,史称前秦。376年,篡位成功的苻坚兴兵灭前凉张氏。进而在383年,苻坚派吕光在鄯善、车师的导引下西征龟兹。《晋书》载:“西戎荒俗,非礼义之邦。羁縻之道,服而赦之,示以中国之威,导以王化之法,勿极武穷兵,过深残掠。”[26]这段话是在苻坚送吕光出征时所嘱托的。一方面显示出苻坚在治国之道上的理念;另一方面其以氐人之身份言“中国之威”与“王化之法”,可见其在心理上就已经以中原文化的持有者自居了。又有史书记载,吕光在西域征服龟兹之后,曾与鸠摩罗什有一段对话,内容涉及战胜去留之问题。在鸠摩罗什的劝说下,吕光携带了大量的珍宝与伎人东还,如《晋书》载:“……以驼二万余头致外国珍宝及奇伎异戏、殊禽怪兽千有余品,骏马万余匹。”[27]这是历史上一次在战争的前提下所引发的文化流动。正是这些“奇伎异戏”被后世历史书写者认为其是隋唐部伎乐中龟兹一部的来源。《隋书》载:“《西凉》者,起苻氏之末,吕光、沮渠蒙逊等,据有凉州,变龟兹声为之,号为秦汉伎。魏太武既平河西得之,谓之《西凉乐》。”[28]又载:“《龟兹》者,起自吕光灭龟兹,因得其声。”[29]这里可以看出无论是西凉乐还是龟兹乐都与前秦和北凉有着密切的联系。实际上,通过上文可以知道,龟兹与中原交集已久,其音乐形式及乐器的传入一定是早于这一时期的。而西凉乐的形成却与这四朝在河西地区的经营有着密切的关系。无论是前凉、前秦、后凉还是北凉,由于地域所制、施政需要,其在治理国家时不得不面对的是中原汉文化势力、西域诸国的胡文化势力以及政权所在地的原始势力三部分。所以,其在文化的兼容上还是相对开放的。后世《旧唐书》在记载西凉乐的时候,将其组成部分的内容叙述得很详细,其载:“其乐具有钟磬,盖凉人所传中国旧乐,而杂以羌胡之声也。”[30]所谓的钟、磬是中原一直使用的乐器,而所杂糅的“羌胡之声”,《隋书》早已记载,体现在乐器方面,其所用的曲项琵琶、竖箜篌都不是中原乐器,而是出自西域。在今天甘肃酒泉丁家闸出土的十六国古墓壁画和嘉峪关魏晋古墓中的壁画,对于该时期该地区人们生产生活及其音乐艺术形式的描绘,与历史文献记载高度吻合,如酒泉丁家闸壁画中所绘的奏乐图。该图上半部分是一个混合有胡乐器与中原乐器的乐队演奏[31],下半部分则是隶属主要内容来自西域杂耍的百戏(图11)。另有天马图一幅,其与西域胡人壁画尚马的习惯有很大的关系(图12),且《隋书》有载:“《杨泽新声》《神白马》之类,生于胡戎。”[32]这正是地方歌谣对人文风土在壁画中的良证体现。(www.chuimin.cn)

图11 酒泉丁家闸壁画奏乐图

图12 酒泉丁家闸壁画白马图

所以,尽管三国两晋时期中原内部及与边境地区发生了较大的政权变动,但是,各个政权均对中原文化展现出充分的文化自信。张轨、苻坚、沮渠蒙逊都是深受汉文化影响的领导者。其不仅在文化制度上向中原制度靠拢,在经济、军事等各个层面都吸取经验。而对于外来文化和势力,无论是在外交、音乐还是宗教层面,其都展现出不同程度的开放态度。河西地区独特的胡俗共存文化现象和生产生活模式,均可以很明显地体现出这一点。这种模式的建立对于胡乐器的东传而至后世的南北朝及隋唐时期,有着深远的影响。后世政权,无论处于何种形式或出于何种政治文化原因,至少在对外来文化和势力的接受问题上,一直保持高度的重视态度。弹拨类乐器,尤其是外传而来胡人弹拨类乐器,自汉灵帝好胡箜篌以后的四百年,逐渐登上历史舞台,其在宫廷和民间的应用逐渐增多,为后世雅、胡、俗三足鼎立的形成以及交融繁盛,埋下了伏笔。

有关开源·溯流·繁衍:汉唐时期弹拨类乐器的历史与流变述论的文章

所以本研究在选择研究乐器时,对这些在历史文献中出现较少的乐器仅作选择性释义,以做参照研究之用,重点研究对象还是集中在历史文献记载较多的筝、瑟、琵琶、箜篌此类弹拨类乐器之上。所以笔者将目光聚集在另外一种与琴的音乐属性较为相似的弹拨类乐器上,即瑟。......

2023-10-27

汉唐时期的历史文献中关于非固定音乐体裁组合用乐下的弹拨乐器组合的记载十分有限,仅见于部分人物叙述以及文学作品中。[57]可见这是一种典型的中原固有乐器的组合状态。综上,由于非官方系统弹拨类乐器组合形式存在很大的自由性,所以单就散见在汉唐时期的有效历史文献中的记载来看,很难整理出其流变的脉络。在这一时期,其被广泛地使用在宫廷音乐和民间音乐中。......

2023-10-27

隋炀帝在位时期,史籍中对其之于部伎乐的记载相对较少,但这并不意味着他对部伎乐没有影响。相反,其一系列的政治活动恰恰反映了其对部伎乐的态度以及这些态度所带来的影响。一方面,隋初设立的七部伎乐在炀帝执政时期逐渐发展为九部乐。那么,炀帝发展部伎乐和胡乐的原因就与文帝时期大有不同,并不是单一的、带有限制性的管理态度。炀帝在后期进入奢靡阶段后,对于部伎乐和百戏的发展更是进入了一种炫耀式的娱乐意义的层面。......

2023-10-27

两汉时期是弹拨类乐器发展的重要时期。这一时期的中原固有弹拨类乐器在不断完善着自身的形制并发展着自身的应用范畴。这种自西向东的传播过程成为后世弹拨类乐器流变的重要方向。所以查阅这一时期的相关弹拨类乐器历史文献可以发现,在西汉初,至少在弹拨类乐器的记载上,其存在中原向外输出的可能。当然,这一特例能不能代表文化流动主流,尚有待研究,但造成弹拨类乐器向外传播的主要因素就是汉代特殊的历史背景。......

2023-10-27

在擦弦乐器尚未系统介入的汉唐时期,弹拨、打击、吹管三类乐器构建了整个器乐演奏的音乐体系。而这一时期形成或发展的弹拨类乐器,在经过漫长的历史沿革后,一直流传到今天,成为今天中国民族音乐的重要组成部分。当然,上述只是汉唐时期弹拨类乐器发展的大环境,以及在特定历史条件下所受到的影响。综上所述,汉唐弹拨类乐器的研究是有其重要历史意义的。......

2023-10-27

隋唐时期是中国古代音乐发展的一个高峰时期。这一态势直接影响了之后的唐王朝。就是在这样的时代里,弹拨类乐器的发展也进入了鼎盛时期。至隋唐时期,西域音乐发展至强盛阶段,与其相关的胡乐器悉数登台。弹拨类乐器在隋代的大批量使用,集中体现在隋初所设置的部伎乐系统中。除个别部没有记载使用弹拨类乐器之外,其他各部均使用了不同的弹拨类乐器,且其数量所占比例不小。......

2023-10-27

纵观汉唐时期的乐器,无论是中原地区的雅乐、俗乐,还是外传入华的胡乐,按乐器门类分均可以分为吹奏类乐器、打击类乐器与弹拨类乐器三类。本书选择对汉唐时期弹拨类乐器进行研究,主要是因为该时期是弹拨类乐器形制完善与发展迅速的重要时期。本章进而对弹拨类乐器在历史文献与壁画造像中的组合记载进行梳理,并将其应用状态放置于整个汉唐时期的器乐演奏领域进行比较,以此来看弹拨类乐器及其组合在该时期的整体样态。......

2023-10-27

汉代至唐代是中国古代一个重要的历史时期。而汉武帝派遣张骞出使西域,无疑是一件对后世影响巨大的举措。在这一时期的弹拨类乐器中,一部分被惯用于仪式礼乐中,而另一部分在宫廷乃至民间广泛流行,使用的范畴不同,所受到的外界因素影响也不同,发展轨迹自然不同。而分属不同文化属性下的胡、俗弹拨类乐器,还特别受限于文化接纳的态度与程度。......

2023-10-27

相关推荐