“宽口径”国民音乐教育是面向全体国民的基础美育,其具体实施途径的明确,涉及理论与技术方面诸多具体的工作。从根本上来说,文化的继承与发展本身就是现代化,“宽口径”国民音乐教育是一个以基础应用为中心的系统性公益工程,在古今中外、传统与现代之间务必寻求到平衡点,以维持理论与实践基础的稳固性。......

2023-10-27

关于八十四调,笔者查阅了陈应时的《“八十四调”新解》、李石根的《关于郑译与万宝常的两个八十四调——评〈隋代大音乐家万宝常〉》、侯晓霞的《八十四调研究综述》、杨荫浏的《中国古代音乐史稿》、郑祖襄的《中国古代音乐史》等十余本文献著述,其间的一些重要的共识与争议,成为本文写作的重要支撑。在此,笔者需要特别说明的一点是,上述一系列的研究成果中,褚历发表于1997年第四期《民族艺术研究》的《同均七宫论》一文(以下简称“褚文”)提出的“同均七宫”观点,与笔者即将在下文理论展开的核心出发点之间,竟存在着近乎“同名异质”式的某种联系。笔者基于中国音乐史课程教学的需要,于2012年前后形成下文表2中“‘八十四调’生成链条上的十二个宫(或均)”的推衍并在课堂对学生进行介绍。恕笔者浅陋,彼时尚不知有“褚文”,直至写作本文(开始于2015年8月)需要搜集相关资料时才看到了褚历的这篇文章,这中间将近20年的时间,未见其他针对性的跟进论述。与此同时,笔者在此需要进一步予以明确的是,本文与“褚文”从立论到“七宫”生成过程的分析,在总体方向和技术上是有区别的。

比如,关于同均七宫与同均三宫的理论前提,“褚文”从一开始即明确表达了二者在数量上的关系:

同均三宫理论认为,一均七音之中分别以均主及其上方纯五度和大二度音为宫,可以得到3种音阶:古音阶、新音阶和清商音阶,即三宫。这三宫是由于音阶的宫音从均主开始,依次向上移动一个纯五度而得到的——它共移动了2次。但是到此为止,用这种方式产生新的音阶的可能性并没有被用尽,如果照这样将宫音继续移动下去会怎样呢?显然,一均之中的七个音都有机会成为宫音,由此共可产生7种不同的音阶,也即七宫。

诚然,纵使长期受制于“黄钟不能还原”问题的困扰,中国古代律学界对于调式调性远近关系的源和流的认识始终都是充满了讲究的,这一理论内核也成为从三分损益法到朱载堉新律进程中的强大内驱力。以雅乐音阶为出发点自然生成的三种音阶,如同一个绑定在近关系主轴上的调式生态圈,但是,传统的一种做法正如上述所言是“一均七音之中分别以均主及其上方纯五度和大二度音为宫”,这势必会带来“均主”中心位置的偏移。黄翔鹏先生在其所著《传统是一条河流》的《中国传统乐学基本理论的若干简要提示》一文中有如此论述:“‘均主’就是各均的七律之首……看同均三宫的图表可以知道,用现代的‘调高’概念来解释‘均’的时候,同属黄钟均的三宫,应是三种调高”。该文中表列“同均三宫”的“古音阶、新音阶、清商音阶”,以古音阶音程关系为基准,的确为一种客观存在。其理论内核则为五度相生的近关系转调,它的基本解释建构于传统农耕文化框架之内,即规避偏音,追求稳定,循序渐进。黄翔鹏先生基于传统乐学的总结和发展,最为可贵之处在于其对“均、宫、调”的层级性归纳,笔者在十多年的研究过程中,常常据此而称之为“均系统”。它在固定调的背景下,完整呈现常规性的宫、商、角、清角(和)、变徵(中)、徵、羽、清羽(闰)、变宫九个音,而如果要在此基础上继续五度相生,则即刻超越这一常规序列的界限,在标注了绝对音高的表格上,以相同音程关系来排列,必须要与黄翔鹏先生的“同均三宫” 序列对应进行错位排列,才能有限度地满足一些条件。笔者将其归入“在第一级五度相生‘同均三宫’系统基础上的二级、三级、四级等关系调的‘同均三宫’拓展形式”,如同系统性的层级近关系转调。在如此学理前提下,有学者提出“同均五宫”或者“同均七宫”来质疑黄翔鹏先生的创见,显然是站不住脚的。

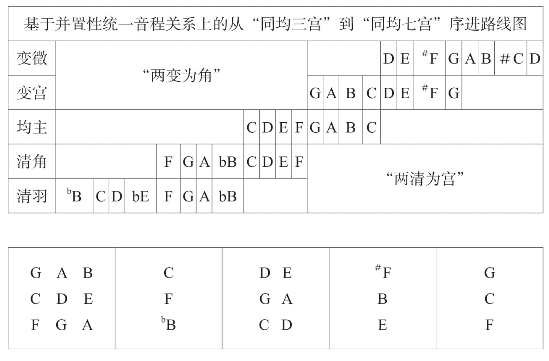

当然,也正因为如此,在讨论八十四调生成关系的问题上,黄翔鹏先生的“同均三宫”说的巨大学术能量才得以充分显现。不论研究的方向怎样,八十四调内在的基本准则自始至终都是稳定的,是“同均三宫”规律性的内生动力自然而然地生成了层级均系统的五度循环,即黄翔鹏先生所说的“五度圈”。我们也许可以从诸如陈应时的《“八十四调”新解》等相关文献中得出隋唐八十四调是一种调式丰富性的逐级推衍实践,大都没有“五度圈”的操作性介入,但五度相生这一古今通例作为旋相为宫的基本前提,却是根深蒂固的。建立在这一基础上的八十四调生成关系推衍,无论是作为尝试还是设想,也就具备了某种积极的意义。下面的这种做法,以均主及其上方纯四度和纯五度音为宫,以清乐音阶为主轴,理论依据即为黄翔鹏先生的“同均三宫”说。如表1所示:

表1

上表显示为上下两种验证模式,分别为交集模式与并列模式。此处“同均三宫”之义,是以C宫核心及以其四、五度音建立的近关系调式而组成的。如果继续以层递方式来推衍,还可以朝上下方向各推两级,如上表中,以交集模式来验证同均三宫,如果仅用C宫、F宫和G宫,就只能推出“一清一变”,只有再用D宫和bB宫两级音阶顺次排列之后才能得出“两清两变”。在此基础上,上下各自再推一级,即得出C、D、bE、F、G、A、bB这七个宫,其与传统工尺谱七个基本调式是完全吻合的。这一过程中,同均三宫——同均五宫——同均七宫,佐证着工尺谱七个基本调式生成背后的常识与规律,因而,其余的十一个律就可以运用同样的方式(充当“均主”)得到各自的同均七宫。不过,C宫之外的其他均主,除了对于五度相生规则的遵循之外,同均三宫和同均五宫,就仅剩环节意义,其终极目标就是同均七宫,而“两清两变”作为原动力,只存在于以C宫作为均主的基础核心环节里面。比如说下面这个以#C为均主的例子,其推衍的依据就很单纯:

从C宫到B宫,十二律,生成各自的七个调式,即得出八十四调。

其实,上述整个推衍的流程还可以更加便捷,即以C宫作为均主,在推到同均七宫之后继续依次推到第十二宫。还有一种简单化的表述就是,十二个律,每个律以旋宫转调方式得七调,合八十四调。在一些音乐史文献中,就产生过七均还是十二均的讨论。总而言之,在上述的推衍流程中,这个问题是摇摆的。(www.chuimin.cn)

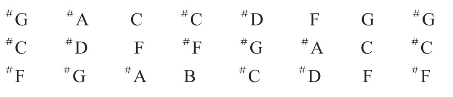

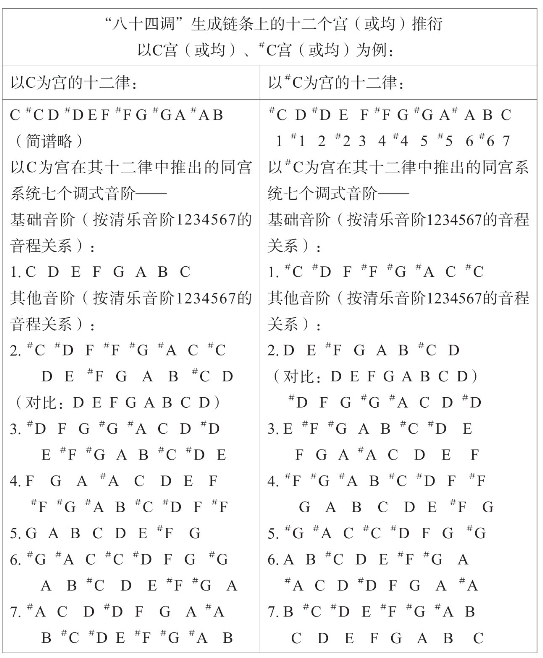

那么,有没有一种稳定可靠的推衍方式,来证明十二律各律均能拥有充任平等中心的无差异地位?通过这样的途径,还可以明确以十二律来推衍出十二个唯一性的七调。笔者为了教学的缘故,大概在2012年前后曾尝试以下图的方式来推衍,无论升序还是降序,均能很好地解释作为均主的各律均拥有各自的均系统的原理,它们之所以能成为均主,是通过本律依次排列到它们各自的十二律而获得各自的七调才得以成立的。换句话说,从乐理的角度来看,每个律因应着自己的十二律体系而获得与他律以同样方式的推衍得出的十二个七调,各个七调的生成顺序与彼此的排列关系也完全一致——以表2中“以C为宫在其十二律中推出的同宫系统七个调式音阶”为例——得出各调式音阶序列在音程关系上为“半全全全半全”的“C、#C、#D、F、G、#G、#A”七调。既然每个律都客观存在着这样严整的体系,就应该为十二均,而并不是某些观点所讲的七均:

表2

同样,在这样的体系中,“均”的意义与结构都相应发生了变化,“同均七宫”是唯一的结果,“同均三宫”理论只存在于调式调性转换的关系结构,它与调式生成的关系结构是不同的。也就是说,五度相生是属于生成音律的物理范畴,而以十二个不同的十二律得出各自的七调,是它在音乐实践上的基本表现形式。它们二者的结合,是在具体的音乐文化语境下因特定的讲究而形成的,如果论及技术伦理,调式的远近、高低,“中心”与“非中心”关系,它们互为支撑,彼此连理,这也许与文献所录隋唐八十四调的生成过程要更为接近一些。

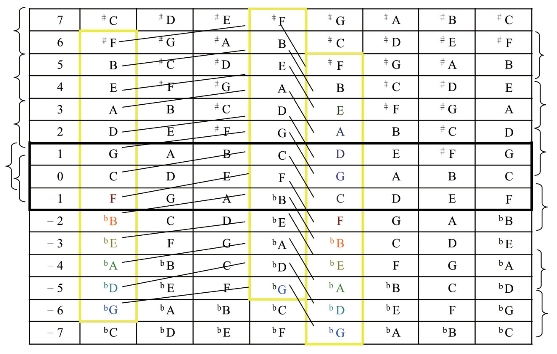

在这样的理论前提下,如果以一级近关系为起点来打造各律的同均宫体系,就完全是另一番情形了。在表2中,凡均主没有出现的音阶都被排除在外,最后得出了同均七宫。但是,这一结果的得出,却是因为有了十二个音阶依次排列的过程,通过比对来实现的,其客观上就存在着远近关系属性作为了其中的原动力。基于此,笔者在2007年左右设计了下面的表3。以C宫为均主,对应表2七宫的音程关系发现,这里的同均七宫为“C、bD、bE、F、G、bA、bB”,除一级近关系之外,全部出现在降序中,与表2的同均七宫形成等音与交集关系。同理,每一个作为均主的音律都存在着这样的技术背景。它们的规模虽然比较可观,但其实质却丝毫不变,它们均属于八十四调这一个大的立体旋宫转调体系之中。从表3中还可以看到一些有规律的现象,每个音阶的1、2、3、5、6级音,在上一级音阶的纯四度和下一级音阶的纯五度位置都能找到对应的音名,而4、7级音却只能分别在下一级音阶的第一级位置和上一级音阶的大三度位置找到对应的音名。这一简单的音程排列直观地呈示了增四度和减五度音程在整个序列中的矛盾冲突,换言之,纯四度、纯五度作为一级近关系,是维系“八十四调”整体架构稳定的支柱,是主流,但是,唯一的增四度、减五度,却是体系创造性发展的内生动力,因为少而可控,不至于泛滥,所以它在“八十四调”整体架构中的地位同等重要。

表3:“八十四调”设想图(以C宫为均主)

附注:上图的#F音阶与bG音阶属等音关系,在以线条计算“均”关系的时候,这两个宫应视作统一。

从以上两种方案,我们总体上可以得出如下几点思考意见:一是“旋相为宫”和近关系转调在八十四调生成关系中,因客观的数理逻辑而形成常识性的基本依据,它们是诠释“旋宫转调”这个统一体的充分必要条件;二是本文采取清乐音阶来进行推衍,与黄翔鹏先生的“同均三宫”序列存在差异,但在本质上关系深刻,即“两清两变”的格局是一致的,它们出现在本文的主要目的,是佐证八十四调生成的科学意义。从现今掌握的相关文献来看,隋唐的八十四调,以此而为生存途径还找不到确切的依据;三是隋唐八十四调是在当时的历史文化条件下,主要依托传统的“旋相为宫”手段所得出的音乐调式理论成果,在隋唐实际的调式实践中,或许要远比上述的这种简化模式的探讨要复杂得多,但也不宜将其想象成高深莫测的一种存在。其给予今天的积极意义在于,包括隋唐在内的中国古代调式理论体系,也许唯有以伦理性的专业化接续彻底取代口号式“除旧布新”,才能再度开辟中国音乐艺术发展的新格局。

刊载于2018年第6期《怀化学院学报》

有关国民音乐教育之诗说中西音乐史的文章

“宽口径”国民音乐教育是面向全体国民的基础美育,其具体实施途径的明确,涉及理论与技术方面诸多具体的工作。从根本上来说,文化的继承与发展本身就是现代化,“宽口径”国民音乐教育是一个以基础应用为中心的系统性公益工程,在古今中外、传统与现代之间务必寻求到平衡点,以维持理论与实践基础的稳固性。......

2023-10-27

就是你了,音乐之母。影像浸入体魄,实物依旧迷离记忆已沉淀为天然风骨就是那只鸟,巫一般地闪烁,傩一样地咆哮与舞蹈音乐之母,她无时无刻不在提示你们扯下荒凉的面罩随心之所愿,跳跃,奔跑……......

2023-10-27

曾在很漫长的一段时间里,约瑟夫·海顿自觉活得猪狗不如,这些异乎寻常的宏伟篇章与之关系非同小可。相对于莫扎特和贝多芬这两个厚脸皮的孩子来说,约瑟夫·海顿理所当然成为任意挥霍的库存,四周有草地和树荫,作为彼此忠实的陪衬。约瑟夫·海顿与这个女人之间长达40年的漫长婚姻印证了恶魔对音乐的诅咒。海顿被排除了,是天赋与机缘巧合注定了他将与音乐拥抱一生。慈祥细腻的天性促使海顿积极尝试各种可能。......

2023-10-27

明清的历史,时间上分别为1368—1644年、1616—1911年。中国音乐则在民歌小曲、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐、歌舞音乐等重大领域源流归宗,星河璀璨,和而不同。弘治、正德、嘉靖年间的转机,使得音乐艺术的发展终于又有了出头之日。此番改良,促使传奇戏的发展抵达黄金时期,昆曲也因此成为官方戏曲的代表而被视为雅部之首。在如此时代氛围中,髙濂以他作为戏曲家和养生学家的身份与眼光,提出“养生有方,首先节欲”的观点。......

2023-10-27

——利奥波德·莫扎特亲爱的沃尔费尔爸爸,在若干年后的中国,某个角落平庸而渺小的我,要向你倾吐衷肠:我真的希望你从来就没有带着沃尔费尔离开家乡!我真的希望肉身凡胎的天使只要点亮萨尔茨堡属于你们自己的那一间房就已足够消减我铺天盖地的歉疚和哀伤!......

2023-10-27

基于国民音乐教育的“大音乐史”观,是在笔者连续十多年担任高校音乐专业“中外音乐史”课程教学过程中,积极进行改革实践的一个经验总结与理论凝练。学校音乐教育也是国民音乐教育的重要组成部分,校内校外相结合,为总体的国民文化发展提供支撑和引领,这就是基于国民音乐教育的“大音乐史”观。(一)“大音乐史观”的基本结构基于国民音乐教育的“大音乐史观”的实践途径,在于首先形成一个稳定的技术架构。......

2023-10-27

相关推荐