第一,陕西和新疆的总用水量分别减少1.02亿m3和24.23亿m3,分别下降了1.3%和5.2%;甘肃、青海和宁夏的总用水量分别增加12.15亿m3、2.76亿m3和50.79亿m3,其中甘肃和青海的总用水量分别增长11.2%和11.5%,而宁夏的总用水量则翻了一番多,其增量超过了西北地区总用水量的增量。......

2023-10-22

实验研究表明,在土壤水分含水量到达全年最低值之前每公顷补充450~900m3水,就可解决作物关键时期的需水,作物产量就可大幅度增加。以水窖储雨水以备在需要时使用几乎成为黄土高原农业补充灌溉的惟一途径。半干旱区的人民早有修水窖集雨水供人畜饮水的经验和传统,但将其用于农业生产还是一件新生事物。集水农业在西北地区的迅速发展,是“黄土高原农业上的一项革命性措施”。经过几年的理论探讨和试点推广,依据西北半干旱地区生态环境建设和农业可持续发展的实践需要,“集水型农业”逐渐形成和完善。

所谓“集水型农业”,是在半干旱地区农业发展的生产实践中逐步形成的。它利用人工集流面或天然集流面形成径流,将径流储存在一定的储水设施(如水窖)中,以供必要时进行有限补灌,并与农作种植管理措施相结合的农业发展模式。

集水型农业仍然属于旱地农业范畴,它与传统水土保持型农业的根本区别在于:后者主要是被动地接纳天然降水,在时间和空间上缺少主动调节能力,在以高降水变率著称的半干旱地区,遇到干旱季节和干旱年份就显得无能为力,而这种情况出现的频率又较高;集水型农业所突出的就是降水在时间和空间上的可调性,利用存储的降水实现对水分利用的主动调节,以主动抗旱策略解决降水供需错位和提高有限环境中的资源丰度问题,实现环境效益、经济效益和社会效益共同提高。

集水型农业的技术体系由三部分组成:集水工程子系统、农艺工程子系统和社会经济与管理子系统,这3个方面互相衔接,组成完整的雨水集蓄利用系统。雨水汇集储存,其目的是为了利用,而充分高效、经济合理利用雨水是保证整个雨水集蓄利用技术体系取得最大效益的关键一环。截止到2000年底,甘肃省榆中县共建成水窖82639眼,总容量172.77万m3,集流面积593.7万m2,实现节灌面积4445.8hm2。2000年开始了退耕还林水窖建设试点,共修建水窖933眼,实现退耕还林面积188hm2。

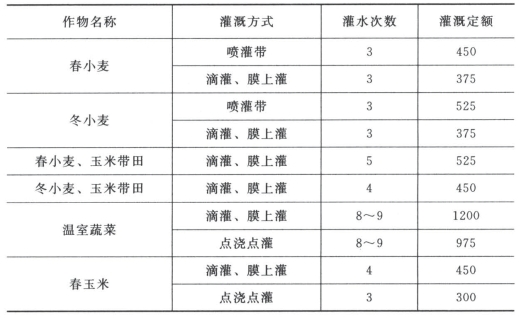

雨水灌溉技术指标主要是指灌溉时间、灌溉次数和灌溉定额。采用不同的灌水方式时,各种作物具有不同的灌溉时间、灌水次数和灌溉定额。400mm左右降雨量地区,各种作物灌溉次数及灌溉定额见表11-3。

表11-3 各种作物灌溉次数及灌溉定额表 单位:m3/hm2(www.chuimin.cn)

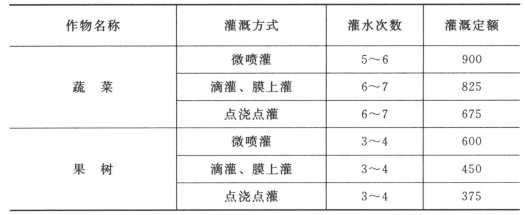

续表

资料来源:甘肃省水利水电科学研究所提供的资料和兰州大学的试验材料。

有关化解西北地区水资源短缺的研究的文章

第一,陕西和新疆的总用水量分别减少1.02亿m3和24.23亿m3,分别下降了1.3%和5.2%;甘肃、青海和宁夏的总用水量分别增加12.15亿m3、2.76亿m3和50.79亿m3,其中甘肃和青海的总用水量分别增长11.2%和11.5%,而宁夏的总用水量则翻了一番多,其增量超过了西北地区总用水量的增量。......

2023-10-22

通过经济、合理、安全、高效的防渗材料和现代技术的应用,对集流面进行人工防渗处理,以提高集流面的集流效率,进行天然降水的收集利用,是雨水集蓄利用的关键技术之一。表11-1各种防渗材料在不同降水量情况下全年集流效率资料来源:雨水集蓄利用技术与实践,2001。雨水汇集蓄存,其目的是为了利用;而充分高效、经济合理地利用雨水是保证整个雨水集蓄利用技术体系取得最大效益的关键一环。......

2023-10-22

表9-2青海省4大流域水资源状况统计表资料来源:青海省水资源公报。青海湖位于青海省东部,湖水面积4473km2,湖水容量850亿m3,流域面积29661km2,流域内水浇地面积2万hm2,可利用草场面积172万hm2。由于自然因素和人类不良活动的影响,青海湖的总蒸发量大于补给量,致使湖水位以平均每年12cm的速度下降,严重威胁着青海湖的存亡。......

2023-10-22

区域间水资源利用结构特征。西北地区5省(自治区)总用水量为786.5亿m3,占该地区水资源总量的36.2%,分别比东部、中部和西南地区高出6%、16.2%和31.9%,这意味着该地区已为解决水资源短缺问题作出了很大的努力。表3-2西北地区及各省(自治区)水资源开发利用状况单位:亿m3注表中的数字是1994~2000年的平均结果,宁夏利用的过境黄河水,是总用水量的8倍。......

2023-10-22

基于这种认识,将研究的重点放在西北地区用水效率的变化上。农业节水是指在维持或提高农作物产量的前提下节约用水,其关键是减少农业用水的无效损失。在实践中,西北地区总结出了三类提高水资源利用效率的措施与方法:一是工程技术措施,包括工程、农艺、生物等技术;二是制度措施,包括市场手段、行政手段和法律手段;三是产业结构调整措施。......

2023-10-22

西北地区水资源总量不足,缺水现象极为普遍,即使在水资源相对丰富的地区,由于时空分布不均匀,季节性缺水也十分严重。目前,黄河流域各地区都在运用经济杠杆调节水资源供需矛盾,但在水价政策方面仍存在一些亟待解决的问题。水价形成机制不合理。由于种种原因,现在仍把水利工程供水作为一种事业性收费,而不是按商品进行定价和管理。许多地方从本地经济利益考虑,也愿意将水价作为事业性收费。......

2023-10-22

为了确保各年份节水量的可比性,以1996年的每公顷灌水量作为基期每公顷灌水量,根据综合报告中的模型计算的农业用水变化构成如表8-11所示。从表8-11可以看出,1996~2000年间,不同年份的农业灌溉节水量有较大的差异,2000年节水量最大,为14.933亿m3,其次分别是1998年和1999年;1997年不但没节水,比1996年多浪费水1.587亿m3。......

2023-10-22

西北地区的水资源总量为1979.3亿m3,是西南地区的18.20%、中部地区的28.56%和东部地区的35.71%。西北地区不仅水资源总量小,产水模数更低。这个指标在一定程度上表明了西北地区水资源短缺的特征。因此,下面从三个方面对西北地区水资源稀缺的特性进行分析。通过上述比较可以看出,西北地区确实具有水资源短缺的特征。......

2023-10-22

相关推荐