图2-3-53无拍点的预备拍动作慢板、中板的歌曲通常使用有拍点的预备拍。切记要在预备拍完成预示力度、预示速度的动作,而不要在发音拍才给力度和速度。在歌曲的进行过程中,预备拍还体现在声部进入(同起拍),声部退出(同收拍)以及分句、强调位置等其他众多方面。预备拍的速度、力度提示:中速,中等力度第二拍发音,预备拍则在第一拍。谱例2-3-36:《半个月亮爬上来》第三拍发音,预备拍在第二拍。......

2023-10-20

(一)力度

1.力度的体现

各种力度:强、弱、渐强、渐弱、强后面紧接突弱、终止时,强——突弱——渐强等等常通过以下动作体现:

(1)图式的大小。强力度常常是大图式,弱力度常常是小图式。

(2)手势的提示。往往是用左手,也用双手。弱力度,左手手指伸直下压。强力度,手掌向上,具有持重感。

(3)指挥手势、线条是柔和还是强硬所形成的强、弱力度感。有时虽然是大图式,但手势柔和,可能形成弱力度;有时虽然是小图式,但手势强硬,可能形成强力度。

(4)预备拍对力度的提示。

2.强、弱打法的例子

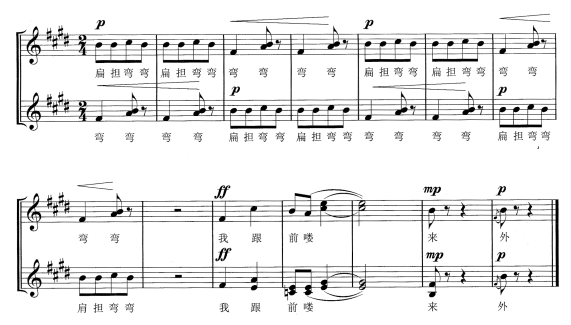

如谱例2-3-158、谱例2-3-159所示,使用《伏尔加船夫曲》的弱力度开始处和强力度高潮处进行练习。

谱例2-3-158:《伏尔加船夫曲》

谱例2-3-159:《伏尔加船夫曲》

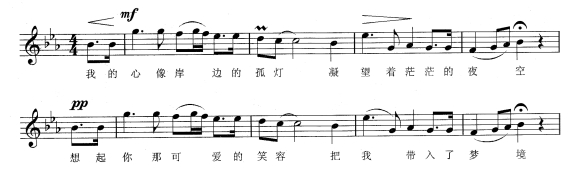

如谱例2-3-160所示,在相同音高上打强、弱的例子。《等你到天明》(瞿希贤编合唱)在歌词“我的心”和“想起你”的不同打法

谱例2-3-160:

3.渐强、渐弱力度的打法

渐弱的打法如下:指挥者应当保持自己的左手手指伸直下压,在此基础上做三种动作:首先,让自己的左手做从上到下的移动;其次,让自己的左手做从外到里移动;最后,让自己的左手做前到后的移动。

渐强的打法与减弱的打法恰恰相反,其动作要领是,指挥者应当使自己的左手手掌保持向上或向下的态势,在此基础上将手抬起,做三种动作,首先,让自己的左手做从下到上的移动;其次,让自己的左手做从里到外的移动;最后,让自己的左手做从后到前的移动。

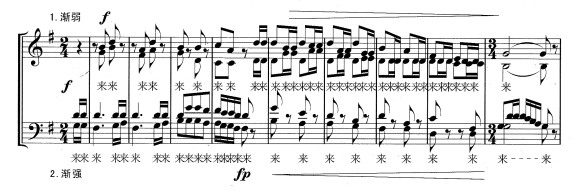

指挥者的渐强力度增大要遵循循序渐进的过程,即在开始时要保持较弱的力度,之后逐渐加大力度。如谱例2-3-161所示,在这段旋律中有四小节的渐强。在指挥时,指挥者应注意对力度进行控制,在第一小节与第二小节中要保持较弱的力度,当音乐发展到第三小节时,力度要有所增加,到第四小节时,力度达到至高点。

谱例2-3-161:

如谱例2-3-162所示,是歌曲《保卫黄河》的前奏部分,其中出现了长达八个小节的渐强。在第一小节、第二小节、第三小节、第四小节中,指挥者要保持一种相对较弱的力度,当音乐发展到第五小节和第六小节时,指挥的力度要进行第一次增长,当音乐发展到第七小节时,指挥的力度要进行第二次增长,当音乐发展到第八小节时,指挥的力度要进行第三次增长,通过这种方式实现渐强。这是一种常用的力度增长模式,在实际的指挥中,指挥者应注意对其进行灵活应用,这一点还至关重要的。

谱例2-3-162:《保卫黄河》(前奏)

渐弱一般不需要这么规范的方式,在原来力度上稍作停留就可转为渐弱手势。

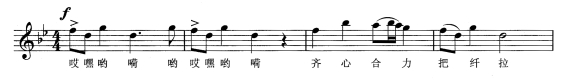

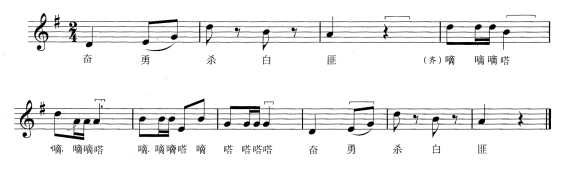

谱例2-3-163,是歌曲《打起手鼓唱起歌》,指挥者可以在这首歌曲的衬词段落中试着进行渐弱与渐强的训练。

谱例2-3-163:《打起手鼓唱起歌》(韩伟词,施光南曲)

具体打法如下:首先是渐弱。渐弱时,从第五小节开始,双手图式渐渐缩小,并在第七小节起,用左手下压动作,渐渐从上向下移动,形成渐弱。其次是渐强。在第四小节第二拍后半拍,打出突弱动作,然后在第五小节开始,双手图式渐渐放大,并在第七小节起,用左手掌心向上抬起动作,渐渐向上移动,形成渐强。

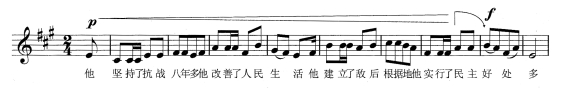

如谱例2-3-164所示,在歌曲《没有共产党就没有新中国》中,出现了渐强打法。渐强的范围从歌词“他坚持了抗战八年多”开始,一直到“实行了民主好处多”的“好”字处结束,经过渐强之后,音乐逐渐进入高潮。指挥者在练习的过程中,应当让渐强呈现出逐层推进的态势,以两小节为一个台阶,逐渐增大自己的指挥力度。应当注意的一点是,当指挥到高潮部分“好处多”时,指挥者需要提前打出一个预备拍进行预示。

谱例2-3-164:《没有共产党就没有新中国》(曹火星词曲)

如谱例2-3-165所示,在歌曲《猜调》中,两个声部的演唱力度不同,相应地两个声部的指挥力度也各不相同。在第一小节和第二小节中,第一声部的演唱力度较弱,第二声部的演唱力度呈渐强态势。在第三小节和第四小节中,一声部的演唱力度较强,二声部的演唱力度较弱。第五小节、第六小节、第七小节、第八小节之间有一定的相似之处。第十小节同时强力度,最后,第一小节和第二小节都在较弱的力度中结束。

谱例2-3-165:《猜调》(张以达编合唱)

如谱例2-3-166所示,在歌曲《黄水谣》中,当音乐进行到“麦苗肥,稻花香”这句歌词时,指挥者可以将渐强处理为左手提示。其中,“香”字占据了四拍的时值,在打“香”字第二拍时,指挥者可以将左手手掌反转向上,在打第三拍和第四拍时,将手掌向上提起,体现出音乐的渐强,当进入第四拍后,指挥者的手掌应向下压,通过这种方式来指示渐弱。

谱例2-3-166:《黄水谣》

如谱例2-3-167所示,在歌曲《怒吼吧,黄河》中,当男高音演唱到“铁蹄下的民众”的“众”字时要做渐强处理。在实际的指挥中,指挥者可以做单手逐渐提起的动作,通过这一动作来提示渐强。这个“众”字共占据了五拍的时值。在打第一拍和第二拍时,指挥者的手掌应朝下,保持较弱的力度,在打第三拍时,指挥者的手势应逐渐向上提起,进而形成渐强的手势。

谱例2-3-167:

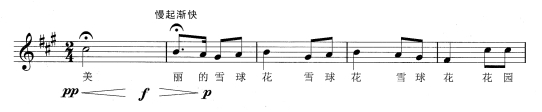

如谱例2-3-168所示,在俄罗斯民歌《雪球花》中,开始的任意延长,“弱—强—弱”可以通过双手手势从小到大再回到小来达到。

上例从第二小节起速度慢起渐快,因而从第二小节接着在第三、四小节都需要打分拍,而在第五小节第二拍才打原拍。

谱例2-3-168:

4.特殊力度处理

突强接突弱(fp)在合唱作品中使用得很多。这种力度处理的动作要领是:先有无拍点后的预备动作接着加速打出拍点(成为f)并迅速反弹回来(形成p)。如《半个月亮爬上来》终止处“扔下来”的“扔”字。

谱例2-3-169:《半个月亮爬上来》(蔡余文、杨嘉仁编合唱)

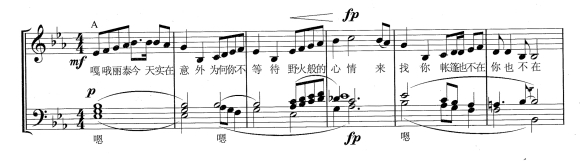

如谱例2-3-170所示,在歌曲《嘎哦丽泰》中,第四小节的“fp”打法(www.chuimin.cn)

谱例2-3-170:《嘎哦丽泰》(杜鸣心编合唱)

《在太行山上》终止处“强—弱—渐强—收束”的力度处理。这里包括几个动作:第七小节“亡”字强、有力,第二拍男声“灭”字打分拍,第五小节终止长音,先强音——突弱——渐强推出去,到顶点后收束。女声在第七小节唱出“亡”字后,在第八小节同男声一样作fp以及随后渐强的处理。

谱例2-3-171:

(二)力度的预备拍和当前拍

音乐里强调性的力度,常需要通过预备拍引出。在音乐进行中,就可能发生需要打预备拍的位置与音乐的当前拍交叠。原则是:打预备拍时,可以不顾“当前拍”(即当时那一拍)的音乐,而直接打出强调下一拍进入的准备拍。

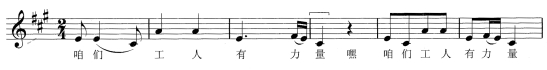

如谱例2-3-172所示,歌曲《咱们工人有力量》中的“嘿”字,需要提前一拍在“量”字(括弧处)和打出预备拍来强调。

谱例2-3-172:《咱们工人有力量》(马可词曲)

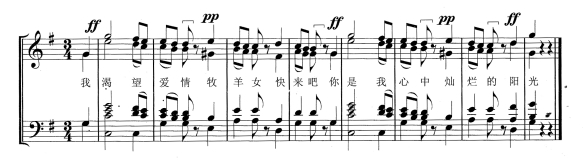

如谱例2-3-173所示,在歌曲《牧羊少女》中,同样需要在改变力度的前一拍,打出预备拍来提示力度的变化,如第二小节第三拍是PP力度,需要在其前一拍即“爱情”的“情”字(括弧处)打出弱力度的预备拍动作;第四小节第三拍“你”字ff力度,需要在起前一拍即“来吧”的“吧”字(括弧处)打出强力度的预备动作。在这首歌曲中出现了不顾当前拍的情况:第二小节的“情”字;第四小节的“吧”字;第六小节的“中”字;第七小节的“的”字。这些位置都被预备拍所掩盖了。

谱例2-3-173:《牧羊少女》(罗西尼曲)

如谱例2-3-174所示,在歌曲《长江之歌》中,第二小节第四拍“你从……”是强力度的合唱,预备拍在第二小节的第三拍,虽然这里的“怀”字无需强唱,但为了打出合唱的强拍,此处打出了大动作预备拍来启示合唱进入。类似这种不顾当前拍而服从预备拍的情况经常可见,是合理的。

谱例2-3-174:

如谱例2-3-175所示,歌曲《小号手之歌》的歌词“滴滴滴答”处,为了强调“滴”,在前面的歌词“答”处打出了预备拍,至于这个“答”字自身的东西(即当前拍)则放在次要地位。

谱例2-3-175:《小号手之歌》(金复载曲)

(三)速度

1.速度术语

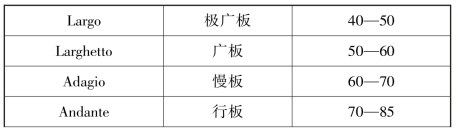

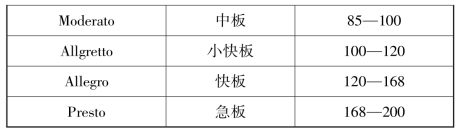

在合唱歌曲开始位置,大都有速度标记,或用速度术语,如Moderat、Allegro或用中文标记,如慢板、快板等。指挥应当对这些术语的时值,即一分钟有多少拍有内心的感觉。一般常用速语和每分钟的大致拍数如下:

表2-3-2 速度术语

续表

2.速度与图式

速度快慢反映在图式上,往往慢速度图式大些,快速度图式小些。例外的是,某些有内在力度的音乐虽然是慢速度,图式并不大,但却是用手势的“粘结性”力度感来表现的。

处理渐慢、渐快除了击拍速度放慢或加快外,还往往使用:渐慢——图式渐渐扩大,渐快——图式渐渐缩小来示意。

3.速度的转换

(1)渐慢与渐快之间的速度转换。一般来说,在歌曲中,对于一些跨越多个小节的渐慢、渐快,指挥者同行不需要在速度上做特殊的处理。但如果渐快、减慢出现在一个小节至两个小节范围内,那么,指挥者就需要对其进行特别处理,将拍点清晰地打出来,体现出渐强的控制感。

如谱例2-3-176所示,歌曲《玛依拉》由渐慢逐渐回到原速之中。这进行指挥时,指挥者应当从第四小节处开始渐慢,当音乐进行到屋檐下的“下”字时,指挥者打出一个任意延长拍,之后回到原速。

谱例2-3-176:《玛依拉》

(2)当遇到“突然性”的速度转换时,指挥者往往要通过预备拍来对其进行控制。如谱例2-3-176所示,在《玛依拉》这首歌曲中,回到原速处即通过预备拍来进入。如果是从较慢的速度转换到较快的速度,指挥者往往也需要通过预备拍来转入。

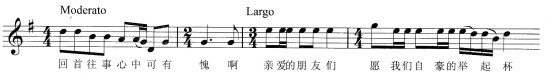

当音乐从快速转换到慢速时,除了使用预备拍外,指挥者还可以通过加入分拍完成这种转换。如谱例2-3-177所示,在歌曲《年轻的朋友来相会》中,在第二小节处转为慢板,此时,指挥者可以在第二拍上打出“下、上”的分拍。其中,“下”是预备拍,“上”是歌词“啊”的发音拍,这样一来就自然地完成了速度的转换。

谱例2-3-177:《年轻的朋友来相会》(张枚同词,谷建芬曲)

(3)除以上两种情况外,在前段或前句的结束长音处也时常出现速度转换的情况,当遇到这种情况时,指挥者可以通过提前进入后段或后句的速度来完成这种速度上的转换。

如谱例2-3-178所示,在歌曲《我的祖国》中,一种方式是在“帆”字处保留原速,在歌词“这是”处对速度进行转换。另外一种方式是在歌词“帆”字出进行速度转换。

谱例2-3-178:《我的祖国》(乔羽同,刘炽曲)

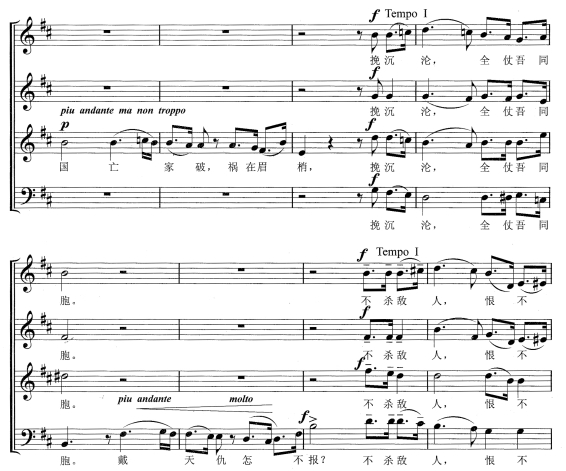

如谱例2-3-179所示,在歌曲《旗正飘飘》中,男高音从“国亡家破……”这句歌词开始进入,此时演唱的速度改为行板,当唱到“挽沉沦……”这句歌词的时候,速度由行板转换为快板;当音乐发展到第五小节的第三拍时,男低音唱到“戴天仇怎不报”这句歌词时,速度又由之前的快板再次回到行板之上,当男高音唱到第七小节第三拍的“不杀敌人……”这句歌词时,音乐的速度又回到了快板上。通过分析我们可以得知,在这首歌曲中,两种速度的交接处是速度转换的关键位置。指挥者应当在第三小节的第一、二拍和第七小节的第一、二拍提前用快板速度进入,通过这种方式来对快板的速度进行提示;第五小节第一、二拍提前用行板速度进入,通过这种方式来提示转入行板的速度。这样一来,就能将速度的转换自然、流畅地展现出来。

谱例2-3-179:《旗正飘飘》(韦翰章词,黄自曲)

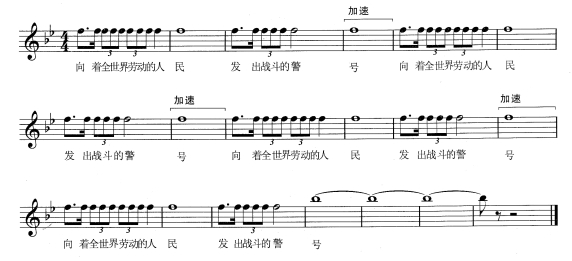

如谱例2-3-180所示,在歌曲《怒吼吧,黄河》的尾声部分,音乐结束之前,“向着全世界劳动的人民,发出战斗的警号”这句歌词共出现了四次,在每句最后的“号”字处,指挥者要提前对进入下一句的速度进行暗示,进而自然地实现速度上的渐快转换。

谱例2-3-180:《怒吼吧,黄河》(光未然词,冼星海曲)

有关合唱指挥技巧与艺术思维探究的文章

图2-3-53无拍点的预备拍动作慢板、中板的歌曲通常使用有拍点的预备拍。切记要在预备拍完成预示力度、预示速度的动作,而不要在发音拍才给力度和速度。在歌曲的进行过程中,预备拍还体现在声部进入(同起拍),声部退出(同收拍)以及分句、强调位置等其他众多方面。预备拍的速度、力度提示:中速,中等力度第二拍发音,预备拍则在第一拍。谱例2-3-36:《半个月亮爬上来》第三拍发音,预备拍在第二拍。......

2023-10-20

对合唱作品音乐强弱变化的把握主要分为以下两点。例如,同样是标记强音记号,在不同的歌曲中,根据歌曲所具有的不同性质,其实际的强弱是有差异的。事实上,歌曲中鲜明的强度对比,能够为音乐增添更丰富的情感色彩,尤其是在一些需要营造特殊效果的乐句或乐段中,鲜明的强弱对比显得更加重要。......

2023-10-20

在合唱表演活动中,指挥者需要对歌曲的力度变化做出总体设计,力度设计对合唱表演而言至关重要。挥拍线条是柔和还是强硬可以直接提示力度的变化和要求。通常情况下,指挥者的手掌朝上或使用刚健型手型表示演唱的力度增强,而手掌向下或采用柔韧型手型则表示演唱的力度减弱。......

2023-10-20

音乐的速度问题一直是音乐创作与表现的核心问题。在以下内容中,我们将从速度的分类、速度的考虑与选择、对自由速度应有的认识三个方面入手,对音乐的速度问题进行阐释。此外,在指挥这种“自由速度”的合唱作品时,指挥者还要报以严谨的态度,也就是说,“自由速度”并不意味着速度是完全自由、随心所欲的,事实上,自由速度仍有一定的规范和限制,这一点需要指挥者经过长期的指挥实践才能有所把握。......

2023-10-20

在下面的内容中,我们将对收拍展开详细介绍。当指挥者单独使用自己的左手或右手完成收拍动作时,应当注意让自己的另外一个手也有相应的表示。强收可以分为非长音收拍和长音收拍两种基本类型。紧接着在第八小节的“光”字打收拍。如果预备拍有拍点就会形成终止前两个拍点,干扰收拍。乐队结束时的收拍动作要大,并用渐强的手势作强收。......

2023-10-20

目前装备的坦克炮控系统速度环和位置环一般采用分段PID控制,由于PID控制器过分依赖控制对象的数学模型,导致参数鲁棒性差,抗负载扰动能力不强,因此,如何采用新的控制方法,是坦克炮控系统面临的重要问题。速度环采用模型自适应的PID控制器,克服参数不确定性的缺点,具有超调量小、响应时间快、抗干扰能力强的优点[98]。从仿真图可以看出,当不考虑扰动影响时,ADRC的控制效果和PID的控制效果很接近。......

2023-06-24

1)严格统一速度。2)掌握速度变化的关系。此外,在钢琴作品中还存在着一个自由速度符号,即passionate,其与rubato类似但被使用的次数较少,对自身要求较高的钢琴教师及演奏者,对其应有基本认知。热情、冲动的音乐情绪一般通过passionate表现,所以演奏者应提前放慢速度,到passionate时再加速,才能实现整体节奏的和谐与平衡。1)“二对三”复节奏的练习。......

2023-10-17

加热过程中热应力的大小受材料成分、加热温度和工件截面尺寸的影响。根据上述分析,可知:在加热初期,限制加热速度的实质是减少热应力。加热速度越快,表面与中心的温度差越大,热应力越大,这种应力可能造成钢件的变形和开裂。以上四种加热方式,主要表现为加热速度不同。......

2023-06-24

相关推荐