QoS技术,移动IP QoS模型以及下一代互联网QoS模型。最后给出了骨干网络上实施QoS策略及其分析。由于IP技术是一种面向无连接的技术,IP网络的初衷只是提供一种称之为“尽力而为”的服务,这对于只要求准确率而对时延没有严格要求的数据业务来说是合适的,而对于话音、视频等实时通信业务,它们的服务质量是难以保障的。但由于目前的网络带宽限制是造成时延过大、拥塞等原因很难保证传输服务质量。......

2023-10-18

现在面临的挑战是如何以一种非常有效而现实的方式来为不同的业务提供满意的端到端QoS保证,同时还要充分考虑到全网的性能。实现统一的支持QoS能力的IP网络是发展的趋势。近年来,为互联网用户提供具有服务质量保障的差异性服务已受到国内外标准化组织、研究机构和运营商的普遍关注。Internet 2的Qbone首先在区分服务体系结构的基础上引入了带宽管理器(Bandwidth Broker)模型,试图通过带宽管理器实现互联网网络资源的分配和管理,这是互联网技术领域内最早将承载与控制相分离的尝试,体现了下一代网络的特点和要求。

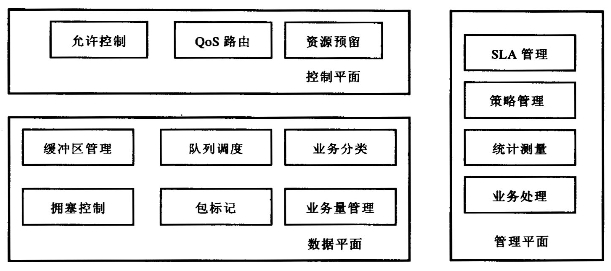

ITU-T在总结各种QoS技术机制和体系结构的基础上,根据Y.qosar中提出了一种通用的分组网络的QoS体系结构,提出了通用分组网络QoS体系结构总体框架(如图6.8所示)。

图6.8 通用分组QoS体系结构图

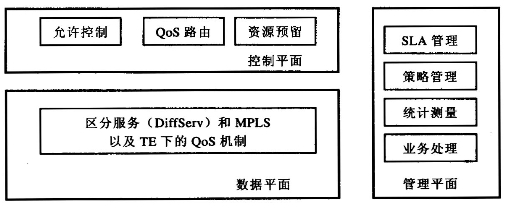

总体框架将QoS控制和管理功能划分为3个平面:一是包括业务量分类、业务量整型和管制、分组标记、队列调度、缓冲区管理和拥塞避免等具体QoS机制的数据平面;二是包括业务接纳控制、资源预留管理和QoS路由等功能模块的控制平面;三是包括统计测量、业务恢复、策略管理和服务等级约定SLA管理等功能模块的管理平面。总体架构希望通过对不同层次QoS控制机制以及不同平面的业务控制和管理功能的协作组合,实现有效、切实可行的QoS,为用户提供差异性服务。对于控制、承载、管理相互分离的NGN,在充分考虑到整个网络的性能的前提下,用一种有效而现实的方式来为不同的业务提供满意的端到端QoS保证,实现统一的QoS管理的电信级多业务IP网络是未来发展趋势。根据NGN的具体要求和特点以及电信管理论坛(TMF)的电信业务运行模型(TOM),NGN QoS体系结构如图6.9所示。(www.chuimin.cn)

图6.9 NGN QoS体系结构图

在上述机制中,允许控制是一个关键机制,借助这一机制可以控制进入网络中的业务流量,是否允许业务流进入网络取决于用户与业务提供者签订的SLA及可得的网络资源情况。在具体满足用户QoS需求的落实方面,允许控制机制需要确保满意的性能参数指标(即ITU-T建议Y.1541的类别)以及可靠性/可用性指标。为达成这些指标的方法可以是基于具体参数的,也可以是基于测量的。其中,基于参数的方法目标是达成一系列参数的最坏界限(如包丢失、延迟和抖动),因此适合于提供针对实时业务的硬QoS指标。而基于测量的方法使用对现有业务流的测量来做出判决。这种方法难以保证严格的QoS,对网络资源有更充分的利用。

有关下一代计算机网络技术的文章

QoS技术,移动IP QoS模型以及下一代互联网QoS模型。最后给出了骨干网络上实施QoS策略及其分析。由于IP技术是一种面向无连接的技术,IP网络的初衷只是提供一种称之为“尽力而为”的服务,这对于只要求准确率而对时延没有严格要求的数据业务来说是合适的,而对于话音、视频等实时通信业务,它们的服务质量是难以保障的。但由于目前的网络带宽限制是造成时延过大、拥塞等原因很难保证传输服务质量。......

2023-10-18

[83]1993年美国政府提出EDI计划拉开了互联网内容商业化大幕,[84]1994年雅虎、易贝、亚马逊等互联网内容服务商开创互联网内容商业化先河。1994年我国正式接入国际互联网,1995年开始面向普通民众提供互联网服务。与美国互联网服务、内容生产完全交由私营公司不同,我国互联网服务商业化主要由移动、电信等国有企业完成,互联网内容商业化主要由搜狐、新浪、网易、BAT等本土新兴互联网公司完成。......

2023-11-25

初学者需要了解基准显示与模型显示的基本知识。在“PTC Creo Parametric选项”对话框的左窗格中选择“图元显示”类别时,除了可以进行基准显示设置之外,还可以进行几何显示设置和装配显示设置,以及进行尺寸、注释、注解和位号显示设置。......

2023-11-08

(一)电子货币概念的讨论在“互联网货币”概念盛行之前,有关“电子货币”的文献已经十分丰富。(二)互联网货币概念的讨论欧洲央行指出,虚拟货币是一种不受监管的电子货币,它们通常由开发者发行,在一个特定的虚拟社区内被成员们使用和接受。银行电子货币受到政府监管,属于法定货币范畴;而以互联网货币为主体的虚拟货币不受政府监管,属于补充性货币范畴。......

2023-07-05

3月5日,越南政府总理武文杰签发了136号政府文件,决定成立越南互联网国家指导委员会,负责指导和协调国家有关部委对互联网工作的领导,旨在加强对互联网的领导和管理。此后在越南政府的高度重视以及越南国家互联网指导委员会和相关单位的努力下,互联网在越南呈现出蓬勃发展的态势。上网费用过高影响了越南互联网的进一步发展。......

2023-08-16

图12.31移动互联网的接入方式WPAN 主要用于家庭网络等个人区域网场合,以IEEE 802.15为基础,被称为接入网的“最后100米”。WLAN 的主要问题是不能提供QoS保证和可靠传输。MulteFire的主要思想是将LTE技术移植到尚无管制的5 GHz非授权频段,为用户提供比WLAN 更高的用户容量,更大的覆盖范围,更高的组网密度,但同样的简单部署。MulteFire独立运行于非授权频谱中,不需要在授权频谱中有一个“锚点”。综上所述,移动互联网的关键技术特征包括以下方面。......

2023-06-26

2004~2005年,文莱互联网延续了之前快速发展的步伐,并且在2006年迎来了另一个重要的历史节点。至2007年,文莱互联网用户的人数已达199,532人,而2008年该国互联网主机数达14950台。但是文莱互联网发展仍然有其问题所在,宽带的普及率依然不高。文莱互联网的使用费用可谓是全球高价电信网络的指标之一。......

2023-08-16

移动性管理技术移动性管理是移动互联网中最具挑战性的关键技术之一,包含位置管理和切换管理,使得网络能够对移动终端进行定位以传递呼叫,并在移动过程中保持连接。IETF提出的移动IP协议是实现这一目标的核心技术。图12.32移动主机在外地网络时的基本通信流程①移动主机通过外地代理获得一个转交地址,并向本地代理发送消息注册该地址。移动互联网采用扁平网络,其核心是IP化。......

2023-06-26

相关推荐