佛教对金的尊崇根深蒂固。[37]而佛身之相好庄严亦常被称为“金色身”,如《法华经》卷五“安乐行品”[38]与《佛说观无量寿佛经》[39]等。因此历史上佛教对铜、金的运用常见于为佛像塑铜像、贴金身,还有泥金写经等。[41]金价买黄铜,虽然是被佛经讽喻的事,但也正说明黄铜与金相似,能成为金的替代品。[44]由于黄铜在佛教中的重要性,高僧也常执黄铜器,以示其高品位。......

2023-10-18

(1)构架类型

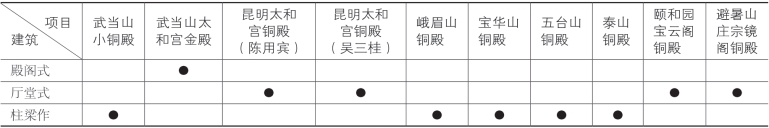

按殿阁式、厅堂式、柱梁作的分类方法,铜殿构架的类型分布如下表:

表9-2 铜殿构架类型表

注:陈用宾所造昆明太和宫铜殿已不存,构架形式根据照片及平面草图推测。峨眉山、宝华山铜殿系根据志图及其与五台山铜殿的同源关系推测。宗镜阁系根据历史照片及宝云阁推测。

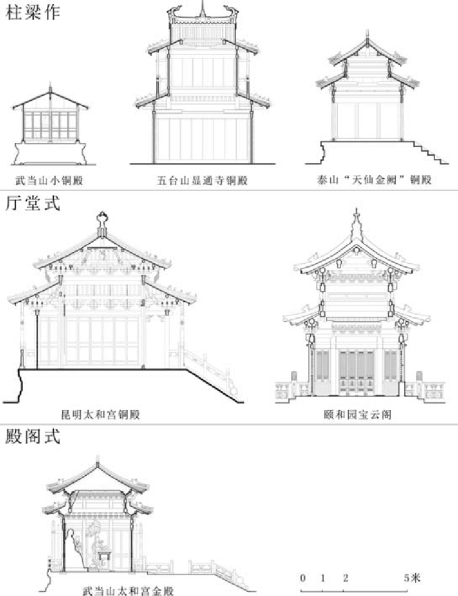

图9-2 元、明、清铜殿剖面对比

同比例

由上表可知,现存及可推知结构的10座铜殿中,5座铜殿采用柱梁作形式,4座为厅堂式,1座为殿阁式。铜殿的不同构架类型也从侧面反映了铜殿的“出身等第”:殿阁式的特点在于有统一的铺作层和天花,符合此标准的只有武当山太和宫金殿一座。两座昆明太和宫铜殿内外柱不同高,为典型的厅堂式;宝云阁、宗镜阁均有斗栱、无内柱,但为彻上露明造,属厅堂式。其余铜殿的柱直接与梁交接,没有或只有隐刻或浅浮雕装饰的斗栱,属柱梁作。而这其中泰山铜殿虽属皇帝敕建,然而如前文所述,泰山铜殿建造前后“时值大祲”、国库亏空,因此泰山铜殿无繁缛雕饰,在结构上也选择了比较简洁易造的柱梁作,在板上浮雕斗栱形象而已。

(2)举架

① 举高比例

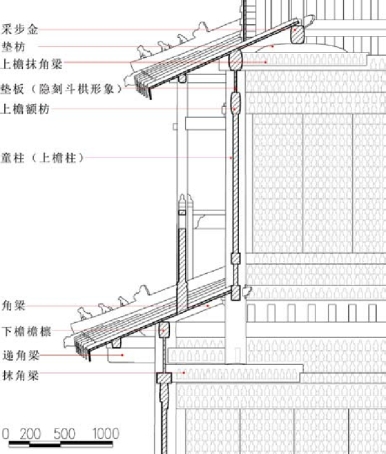

举高指挑檐檩上皮或正心檩上皮至脊檩上皮的垂直距离与前后挑檐檩中心的水平距离或前后正心檩中心的水平距离之比。多数铜殿实例为重檐,举高应按上檐的数值来计算,如下表:

表9-3 铜殿实例举高值(H/D)一览表

注:本表自上至下按时间顺序,峨眉山、宝华山铜殿、陈用宾造昆明太和宫铜殿、避暑山庄宗镜阁已不存,相关指标难以推测,故不列入。峨眉山、宝华山铜殿的数据可能与五台山铜殿相同,宗镜阁的数据可能与宝云阁相同。

② 折屋特点

折屋反映的是屋面曲线的特点,具体通过各步架的坡度值表现出来。

表9-4 铜殿各步架坡度斜率(H/D)一览表

注:本表实例自上至下按时间顺序,峨眉山、宝华山铜殿、陈用宾所造昆明太和宫铜殿、避暑山庄宗镜阁铜殿已不存,故不列入。但峨眉山、宝华山铜殿的数据推测与五台山铜殿的相似,宗镜阁的数据推测与宝云阁的相似。

2 武当山太和宫铜殿的上檐天花内部情况不详,金檩的位置为根据屋面曲线推测出的。笔者按照檐步、金步等距的情况推测。特此说明。

表9-3、表9-4所列出的数值可以从两个角度来分析规律:

首先,就举高发展的一般规律来说,自唐至清木构建筑屋顶的变化趋势是逐渐增高,即举高值越来越大。唐代在1∶5左右,宋代在1∶4~1∶3左右。至明代,官式建筑大木举高值的取值范围基本集中在1∶3.2~1∶2.6之间[2]。

从表9-3来看,元代小铜殿的举高最低,仅1∶5,数值不符合宋元时期木构建筑的一般规律,且各步坡度相同,屋面直坡无折,说明它尚没有追求对同时代木构建筑的严格模仿。

表9-3中明代铜殿实例表现出的举高值只有泰山铜殿(1∶2.65)严格处于明官式建筑1∶3.2-1∶2.6的区间之内,符合它在明中晚期由皇家敕建的背景,屋顶趋向陡峻。武当山金殿为明初的案例,屋顶相对明中后期的案例略缓,因此1:3.3的数据亦合理,大致符合明官式建筑的规律。唯五台山铜殿的举高达到1∶2.49,屋顶陡峻程度略超过明官式建筑的最高值,也明显超过它两旁同时代的砖无梁殿。这应当是为了突出金殿的屋顶而有意为之。

颐和园宝云阁的屋顶举高为1∶3.35,檐步、脊步均分别符合清则例五举、七举的规定,可见宝云阁对清官式大木的模仿是比较忠实、严格的,或者说它的屋面就是遵从清则例的举架法来设计的,宗镜阁的情况应与其相同。

其次,从举高值与各步架数值的内在联系来分析:“举折”与“举架”分别反映的是宋、清两种不同的折屋制度,前者先定屋顶举高,然后向下折屋;后者则从下往上逐步架举屋。因此以举折之法定高的建筑屋盖的高跨比常呈整数比,各架椽的斜率呈非整数比;举架法则相反,整个屋盖高跨比不是整数比,而各架椽的斜率则呈整数比(或整数比加0.5)。

从表9-4来看,明代、清代几座铜殿表现出的各步架斜率数值与举架法符合或非常接近,基本可以肯定是使用举架法设计的。这符合明代折屋制度的特征[3]。

(3)重檐做法

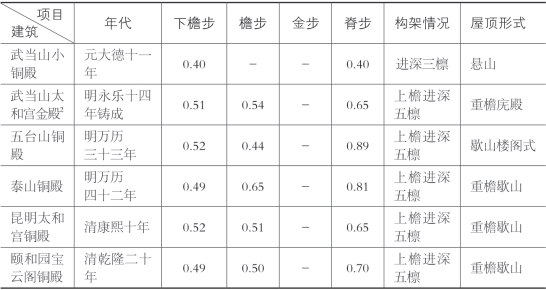

除了元代小铜殿外,现已知的各铜殿多为重檐建筑。重檐构造的关键问题在于童柱(上檐柱)的落脚点如何解决,现存实例有以下三种形式:

① 抹角梁法

抹角梁法即在稍间使用抹角梁,上承童柱的做法,此法是明以后木构重檐建筑较常采用的方法。采用此法的铜殿最多,有五台山铜殿、泰山铜殿、颐和园宝云阁。现已不存的峨眉山铜殿、宝华山铜殿、宗镜阁铜殿采用的很可能也是抹角梁法。

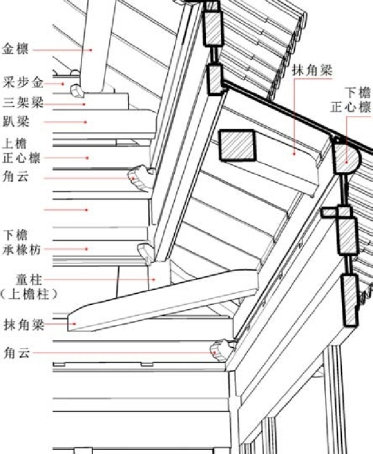

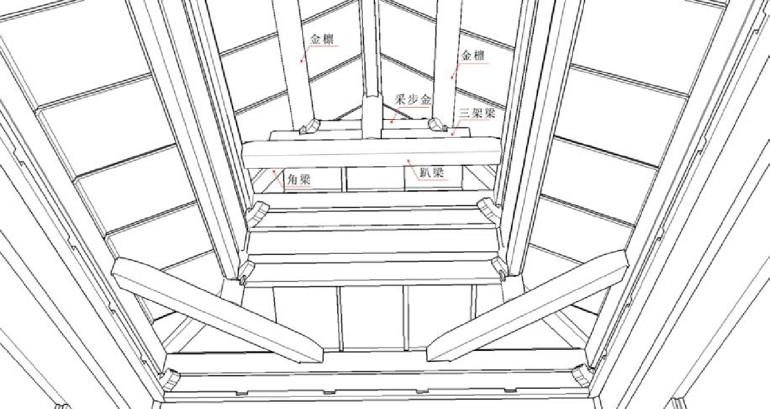

以五台山显通寺铜殿为例(图9-3):殿内下檐平板枋上施抹角梁,梁上坐童柱,直通上檐成为上檐柱。柱上依次插有下檐递角梁后尾、下檐大角梁后尾、下檐金枋、垫板、上檐门扇下槛、上檐门扇、上檐穿插枋、上檐额枋、垫板(隐刻斗栱形象)。

图9-3 五台山显通寺铜殿的抹角梁构造

纵剖面局部

图9-4 泰山铜殿的抹角梁构造

角部内侧透视

泰山铜殿的抹角梁法与此类似,唯没有使用递角梁(图9-4)。

上檐荷载通过童柱坐于四个抹角梁上,再传递到下檐柱和基础。因此这种方法对抹角梁的强度要求很高。颐和园宝云阁的抹角梁构造对此有充分考虑,用了抹角枋、小抹角梁、大抹角梁三层梁枋叠置来加大梁的实际断面:下檐柱顶施抹角枋,趴于柱顶,上皮与平板枋上皮平,其上再叠置小抹角梁、大抹角梁,大抹角梁上皮高过斗栱里拽拽枋。拽枋端头用燕尾榫与大抹角梁咬合挂接。仅大抹角梁高度就达到42厘米,合8.4斗口,超过清则例规定的6.5斗口不少。反映出宝云阁的设计者在处理铜殿结构时的谨慎态度。大抹角梁上坐一八边形骑梁墩斗,上承童柱和上檐荷载(图9-8)。

② 溜金斗栱法

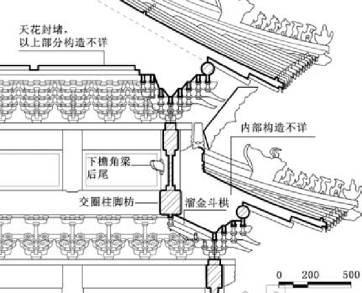

此法仅靠溜金斗栱的角科后尾及其相邻两攒平身科斗栱之后尾共同承童柱,采取此法者仅有武当山太和宫金殿一例。

武当山太和宫金殿下檐溜金斗栱的秤杆后尾用一斗三升斗栱承拽枋,拽枋上承一周圈柱脚枋。柱脚枋上承上檐檐柱、角柱,分别与下檐柱头科、角科溜金斗栱的后尾对位。下檐角梁后尾从上檐角柱的中部伸出,露出梁尾麻叶头部分,紧贴角柱用竖向销栓拴住。上檐柱上承上檐额枋、平板枋,平板枋上为上檐斗栱,九踩重翘重昂。

图9-5 武当山太和宫金殿的溜金斗栱构造

横剖面局部

图9-6 武当山太和宫金殿溜金斗栱

室内照片

柱脚枋及其以上的上檐结构荷载主要通过下檐的溜金斗栱传递到下檐柱和基础;后尾插入上檐童柱的下檐角梁也分担了一部分上檐荷载,传递到下檐角柱。(图9-5,图9-6)。

这样的重檐结构解决方案,在现存所有的铜殿建筑中是独一无二的;在现存之木构建筑中亦相当罕见,只有个别小规模的重檐亭榭建筑有相似作法,但不完全相同[4]。在重檐亭榭的类似结构中,常用下檐溜金斗栱后尾配合角梁,插入垂莲柱,再在垂莲柱上施额枋拉结柱顶,其上承上檐屋面。重檐亭榭的这种结构形式,从建造逻辑上来看是一种“穿斗”的逻辑——上、下檐通过垂莲柱“穿斗”在了一起。这种构造轻巧,也节省空间,现存成功案例很多,但在形象上略嫌花哨,不够庄重正式;又因为角梁在其中起到很大作用,故更适用于六角亭或八角亭等角梁多的建筑中使用,在殿堂建筑中一般不用。而武当山金殿的结构形式,从建造逻辑上来看,是“层叠”或者“抬梁”的建造逻辑——交圈的柱脚枋叠加在下层溜金斗栱秤杆后尾之上,铺成一圈平台,上层柱又坐于这圈柱脚枋之上。

武当山金殿使用的这种溜金斗栱加柱脚枋的做法,使得殿内无需被内柱或抹角梁占用空间,既保证了内部空间的整体性、可用性,又保证了其殿堂庄重正式的效果。

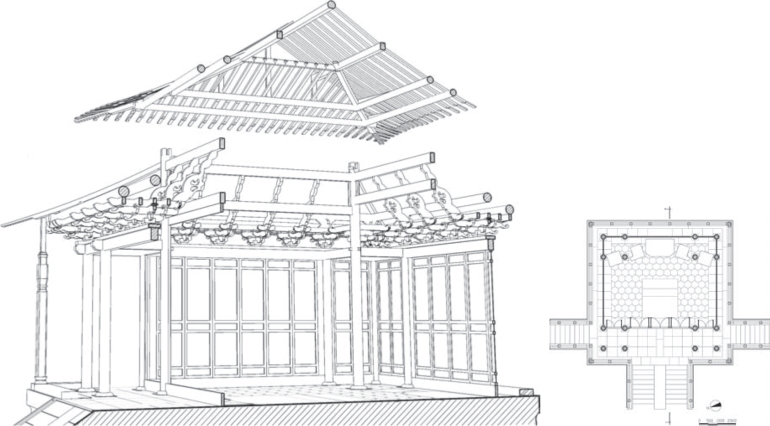

③ 副阶法(www.chuimin.cn)

副阶法实际上就是用金柱直接承上檐屋面,而在金柱柱身插承椽枋、承下檐屋面的做法。实例中采取此法的为陈用宾所建之昆明太和宫铜殿(图9-1),以及吴三桂重建的昆明太和宫铜殿。这两者柱网形式相同,均为三开间见方,四金柱直通上檐,形成重檐结构(图9-7)。这也显示出这两座铜殿的技术关联性。

图9-7 吴三桂铜殿的重檐结构

为观察方便,隐去了上檐斗栱和下檐椽、瓦(剖透视剖切位置)

吴三桂铜殿檐柱与金柱间施穿插枋拉结。檐柱施额枋、平板枋,上施五踩斗栱。柱头科耍头后尾延伸成枋插入金柱,并由插金丁头栱承托;平身科里拽耍头上施龙形挑斡,挑斡跨檐步,上挑承椽枋。承椽枋两端插入金柱,承下檐椽子。下檐角梁后尾从金柱穿入,位置接近金柱顶,穿出部分施以横销拴住(图9-7)。

以上三种做法中,第一种、第三种做法是明、清重檐木构建筑中较为常用的做法。相比较而言,不用金柱的方法,对于内部空间不充裕的铜殿来说较为合适。而第三种副阶法的做法,于结构上最为安全、合理;在面积宽裕的铜殿如吴三桂铜殿中使用,还可将槅扇装修装在金柱间,形成前廊。

(4)歇山做法

除元代小铜殿为悬山顶、武当山太和宫铜殿为重檐庑殿顶、姑射山铜殿为攒尖顶外,多数铜殿均为重檐歇山顶。武当山太和宫铜殿内部有无法开启的天花,其庑殿顶的构造形式现无法知晓。歇山构造的重点问题在于采步金的放置方法,现存实例有以下三种形式:

① 抹角梁法

抹角梁法即在檐檩上施抹角梁承采步金的做法。采用此法的有五台山铜殿、宝云阁铜殿。推测妙峰禅师募建的另两座铜殿与五台山铜殿做法相同,宗镜阁与宝云阁的做法相同。

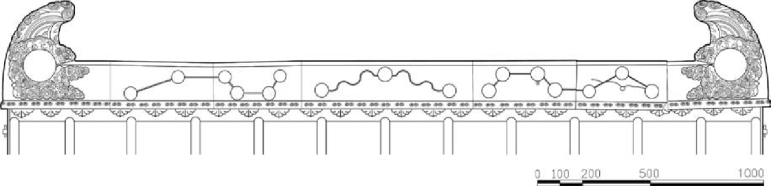

图9-8 颐和园宝云阁的重檐、歇山构造

图9-9 宝云阁上檐屋架仰视

如图9-3所示,五台山铜殿柱顶上承上檐檩交圈,檐檩上再施抹角梁承采步金,实现上檐歇山构造。

颐和园宝云阁的童柱顶施额枋、平板枋,上施五踩斗栱。斗栱之上为上檐抹角梁,抹角梁身开榫卯,挂接上檐金枋,梁上承金檩、采步金。采步金上置驼峰,承脊枋、麻叶头、脊檩(图9-8,图9-9)。

抹角梁法是铜殿中采用最多的歇山构造做法,这与铜殿的开间规模小有关。

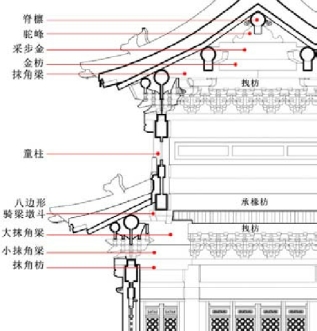

② 趴梁法

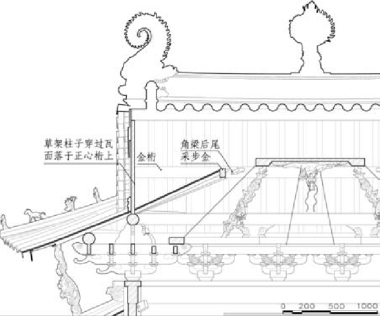

趴梁法也是木构歇山建筑中常采用的做法,即在前后檐檩间施趴梁,用趴梁承采步金及以上构架的做法。实例中仅有泰山铜殿一例采用的是趴梁法(图9-4,图9-10)。

泰山铜殿下檐角梁后尾插于童柱上。其上依次插有下檐承椽枋、垫板、额枋、平板枋、角云、上檐正心檩。上檐正心檩上再施趴梁,趴梁上施三架梁承金檩、采步金,从而实现歇山构造。趴梁中央立蜀柱,上插脊枋、承脊檩。

③ 井字桁法

实例中较为特殊的一例歇山构造是昆明太和宫铜殿(吴三桂)的歇山做法。可借用木构重檐四角亭中用来解决上檐结构的“井字梁”法来概括此做法。

上檐山面采步金较山花板外皮向内收约八檩径,插于金桁身内,从仰视图看二者关系呈“井”字形(图9-11,图9-12)。金桁在端部由两歇山面的草架柱子支承,落于两山面的正心桁上。脊檩也由两根草架柱子支承,也落于山面的正心桁上。

图9-10 泰山铜殿上檐歇山构造

室内透视

采步金较山花板外皮向内收水平距离约五椽四档,合八檩径之多(远大于清代常见的一檩径),插于金桁身内(其截面小于金桁),二者关系呈“井”字形(图9-11)。

金桁在端部由两歇山面的草架柱子支承,换言之,整个“井字桁”系统及其上的屋面荷载就是由四根草架柱子承托。加上承脊桁的两根草架柱子,一共六根草架柱子,分别落于两山面的正心桁上;山面正心桁则开透槽承草架柱子(图9-12)。

金桁截面高仅12厘米左右,长度却达到377厘米,比值约1∶31。桁身比例如此细长,其上又有椽瓦荷载,何以能不破坏?——从纵剖面上看,上檐角梁、山面椽子分别从金枋、采步金枋身内穿透,并用销钉拴住。两个上檐角梁后尾从金桁上穿出,为金桁增加了两个支点,减小了净跨距,使其成为连续梁,高跨比增大到1:10左右,达到安全范围。同时角梁也利用了金桁的重力,以上檐正心桁为支点,通过杠杆原理与翼角荷载形成了平衡,是一处巧妙的设计(图9-13,图9-14)。

吴三桂铜殿的歇山既没有采用明、清木构歇山建筑常用的趴梁或顺梁承采步金的做法,也没有采用抹角梁配合溜金斗栱承采步金的做法,展现了一种较为特殊的歇山做法。与传统木构歇山构造相比,它表现出铜建筑在对木构做法进行模仿时的适应性创造。

图9-11 昆明铜殿上檐歇山构造透视图(1)

图9-12 昆明铜殿上檐歇山构造透视图(2)

图9-13 昆明铜殿上檐歇山构造

横剖面局部

图9-14 昆明铜殿上檐歇山构造

纵剖面局部

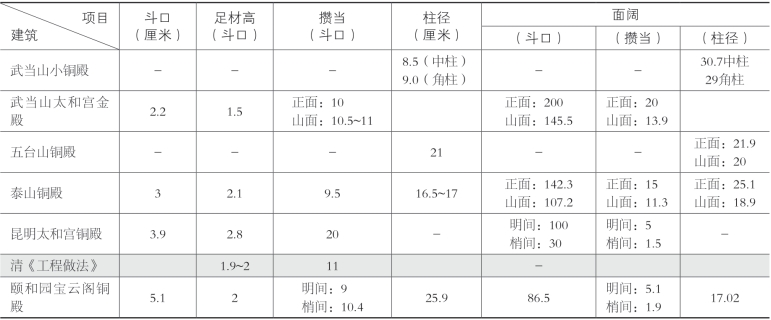

(5)面阔、进深设计模数验算

表9-5 铜殿面阔、进深尺度规律分析表(括号中为单位)

注1:武当山小铜殿、昆明太和宫铜殿、宝云阁平面均为正方形或近似正方形,因此面阔、进深为相同值。

注2:无斗栱的铜殿验算檩径。

图9-15 武当山元代小铜殿屋脊

武当山小铜殿的角柱和中柱柱径略有差异,面阔正好为29个角柱径,因此可能是以角柱径为模数设计面阔的。

武当山太和宫金殿正面为20攒斗栱,应为19攒当,但因为两端有鸳鸯交手栱,所以得20攒当;山面同理。

以攒当值为单位来验算面阔,可以显示攒当是否均匀。武当山太和宫金殿、昆明太和宫铜殿的攒当都很均匀,说明是以斗口和攒当为模数来控制开间和面阔的。

泰山铜殿的正面攒当均匀,山面不均匀,但以柱径为单位的面阔和进深值均严整。结合其斗栱不承重、基本为装饰的实际情况,推测泰山铜殿可能是以柱径为控制模数,再反过来布置刻画斗栱的。

颐和园宝云阁铜殿是颐和园中典型的清官式建筑,但却未按清《工部工程做法》规定的攒当11斗口,而是9斗口。其明间、梢间攒当虽然不同,但各自均匀。总面阔为17柱径、86.5斗口。这样的现象表明可能是先以柱径为模数设计了面阔,再根据明间和梢间的大小均匀布置斗栱,同时有意加大了斗栱密度。

总之,上述验算表明:虽然铜殿以斗栱或柱径为设计模数的情况各异,但这也都是木构建筑单体设计控制尺度的方法。铜殿的单体设计与其所仿之木构建筑的单体设计在这方面没有差别。

有关中国古代金属建筑研究的文章

佛教对金的尊崇根深蒂固。[37]而佛身之相好庄严亦常被称为“金色身”,如《法华经》卷五“安乐行品”[38]与《佛说观无量寿佛经》[39]等。因此历史上佛教对铜、金的运用常见于为佛像塑铜像、贴金身,还有泥金写经等。[41]金价买黄铜,虽然是被佛经讽喻的事,但也正说明黄铜与金相似,能成为金的替代品。[44]由于黄铜在佛教中的重要性,高僧也常执黄铜器,以示其高品位。......

2023-10-18

中国古代金属建筑,无论铜殿还是铁塔、铜塔,都是宗教建筑。而且,李约瑟也注意到了中国古代的金属建筑,包括铜殿、铁塔,以及一些使用铸铁柱的殿堂。中国的铜、铁建筑为什么没能发展成近代框架结构的金属建筑呢?......

2023-10-18

铜荒既除,乾隆皇帝便得以建造了中国古代史上的最后两座铜殿——宝云阁与宗镜阁。关于灵沼轩反映出的中国古代金属建筑在近代的转型际遇,这一话题实际上已经进入了近代科学技术与社会转型这一宽广而复杂的研究领域,非寥寥几笔能说清。对此稍加勾勒、对比,可知中国古代金属建筑在近代的境遇,并不只是“金属建筑”这一特定建筑类型独有的话题,而更是中国传统建筑、乃至中国传统社会近代转型与变革的厚重话题了。......

2023-10-18

霍山铜殿设铜栏杆,可能就是这个原因。文献中铜牌坊与铜殿并称,可见其地位重要。霍山玄帝宫在“各村俱有行宫,由是朝礼络绎不绝”,说明霍山铜殿在本地乡村社会中正统地位的建构是成功的,于明末清初成为当地一个影响较大的真武信仰中心。......

2023-10-18

巫鸿则提出,在中国古代,对巨型建筑的追求直到三代晚期才出现。在这之前,是以奢侈但形体有限的礼器来体现对人工的浪费和对权力的控制的。根据巫鸿的阐释,中国古代的礼器就是使用贵重的材料,对工具和日常用器进行模仿,以其常规的形状和巨大的财力、人力投入,来成为权力的形象象征。[58]上述阐释用以解释中国的金属建筑是合宜的。......

2023-10-18

图11-15武当山金殿铜铸基础图11-16泰山铜殿铜铸柱础图11-17颐和园宝云阁石柱础图11-18宗镜阁须弥座台基遗址济宁铁塔、咸阳铁塔等有高塔座的北方铁塔,地面之下也要做基础,延伸至地面以上与塔座整体成为基础。图11-19根据巴伯描述绘制的峨眉铜殿构件铜殿的基础与一般木构建筑的基础类似,也需夯筑土芯,在承重柱的部位砌筑基础石,再在整个台基外侧和顶面包砌表面有加工图案的面石和面砖。......

2023-10-18

“五材并用”作为中国建筑中基本而重要的原则,理应常有讨论。这些研究都引发我们从材料视角思考中国建筑的历史与理论问题。近年来此视角下最重要的研究是陈薇教授主持的“中国古代建筑材料应用发展史”课题,其成果陆续有论著发表。森佩尔的材料观是从材料处理的工艺和动机,以及面饰的象征性来进行论述。此外,笔者于2007年完成的硕士论文《中国古代铜殿研究》是对金属建筑的初步探索。......

2023-10-18

与武当山小铜殿不同,道士并不是泰安铁塔工程的组织者或倡议者。在众多的会首、社首、善人之中,必然有个别在更高层级推动和操作的组织者,以与工匠实际交涉,以及与泰安铁塔安放地的道教组织实际接洽。这些泰安道士的姓名也均为阳文,说明在铸造之前,河南怀庆府、开封府的香会就已经与泰安建立了联系。推测是河南香客往年到泰安进香时确立了造塔意向,后将道士名录带回河南,铸造铁塔时刻上的。......

2023-10-18

相关推荐