总体布局姑射山真武庙位于山顶,坐北朝南,随山脊走势,沿轴线排布。真武庙整组建筑建在砖、石基础上,整组建筑沿轴线逐级升高。真武殿后的院落西侧、东侧对称地各有一组偏院,现已倾圮。建筑形制图6-25姑射山铜殿须弥座台基图6-26当代复原重建的姑射山铜殿1999年当地新造了一座铜殿置于原址,其形象并不足为凭。与台基对应,姑射山铜殿应当是一座八边形平面的铜殿。......

2023-10-18

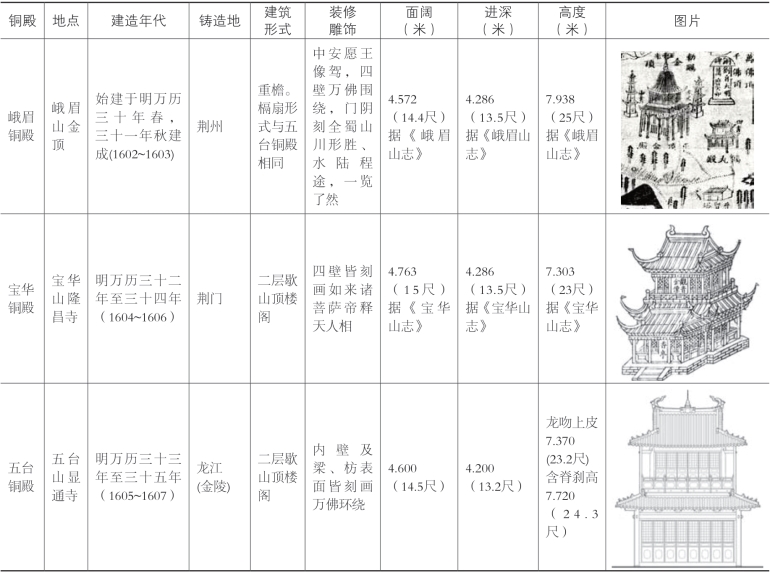

五台铜殿是三座铜殿中唯一留存至今的实例,现将三座铜殿的史料尺寸、实测尺寸综合列表如下:

表5-1 妙峰三铜殿对比表

★说明:本表按1明尺=0.3175米换算[62]

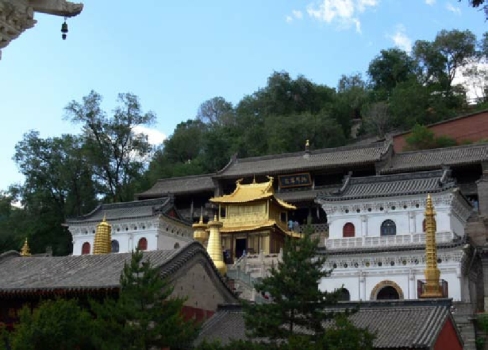

图5-37 五台山显通寺铜殿、无梁殿与铜塔

2009年7月

图5-38 五台山铜殿西面、南面

据上表可见:三座铜殿的尺寸基本相同,五台铜殿与《宝华山志》中的铜殿图在形象上也颇为相似。除却测量误差及方志对数字记录的粗略性,三座铜殿的规模、尺寸几可视作相同,且皆为二层楼阁,内壁亦均饰万佛浮雕。峨眉、宝华铜殿皆由妙峰禅师在荆州地区(“荆州”亦可能泛指湖北)监造。五台山铜殿虽在南京铸造,但因宝华山铜殿分件铸好载至南京等待安装,推测当时应有工匠跟随至现场组装,这样,于宝华山铜殿安装的同年(1605年),妙峰禅师才能“乃就龙江造五台者”“未几亦就”。可见,三座铜殿都出自妙峰禅师监造,工匠则可能都来自湖北地区。前揭《寄园寄所记》言“匠工俱是川人”,此说未必准确,但至少表明工匠不是南京本地人。

但另据五台山铜殿铭文655号:“铸造金殿金塔匠信官刘元春,系陕西西安府泾阳县石桥里人。”此记载确凿,与前述推测有所抵牾,应以铭文记录为准。综合考虑,笔者推测刘元春虽然是西安泾阳县人,但他的团队可能当时在湖北活动。

三座铜殿的规模尺寸、形式、技术都相同,因此通过分析现仅存的五台山显通寺铜殿,我们应当也能觅见其余两座的特点。

(1)布局

五台山显通寺铜殿坐北朝南,是寺庙中轴线上的倒数第二座建筑,位于千钵文殊殿后的高台上(图5-37、图5-38,另见图8-16)。铜殿东西两侧平台上各有砖砌无梁殿一座,为安奉铜殿时配套建造[63]。铜殿前原有铜塔五座,形态各异。

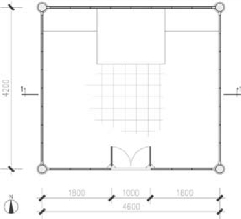

图5-39 五台山显通寺铜殿平面

图5-40 五台山显通寺铜殿内部梁架(www.chuimin.cn)

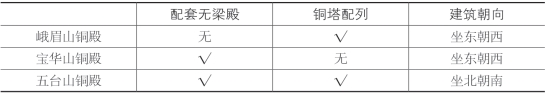

表5-2 妙峰三铜殿布局比较

表5-2表现出一个有趣的现象:从布局上看,三座铜殿中每两座铜殿均表现出某一方面的相同性。如宝华山铜殿、五台山铜殿均有左右配套砖无梁殿;峨眉山铜殿与五台山铜殿均有配套铜塔;峨眉山铜殿与宝华山铜殿朝向相同,均为坐东向西。从中亦可看出三座铜殿的相互关联性和一致性。

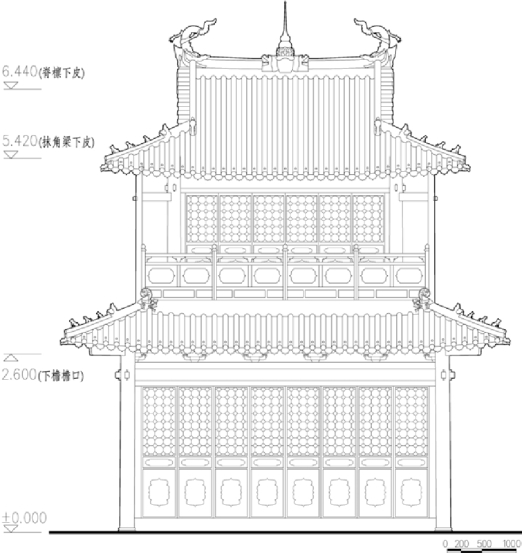

(2)形制

五台山铜殿平面共四柱,面阔4.6米,进深4.2米。面阔、进深方向各八扇槅扇,仅前檐中央两扇可开启(图5-39)。柱径21.5厘米,立于覆盆蟠龙纹铜质柱础上。室内供奉文殊菩萨铜像。

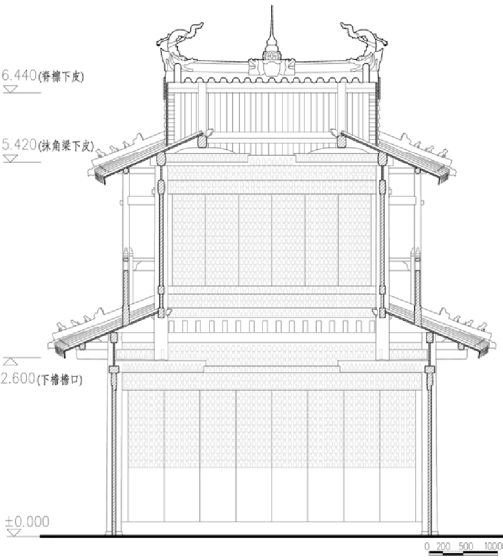

五台山铜殿为二层楼阁,上檐进深五檩。底层门扇以上依次为额枋、平板枋、垫板、檐檩(图5-41,图5-42)。二层结构通过抹角梁上坐上檐柱的形式得以实现。上檐柱顶再施抹角梁承采步金,实现上檐歇山构造(图5-40,图5-41)。上、下檐均无斗栱,下层出檐通过递角梁承挑檐檩实现,上层出檐通过擎檐柱承挑檐檩实现。

从外观来看,五台山铜殿为歇山顶二层楼阁。下层屋面上四角立擎檐柱,其间用栏杆、栏板相连,形成平座外观,造成了有二层周围廊的假象,实际内部并无两层(图5-42)。

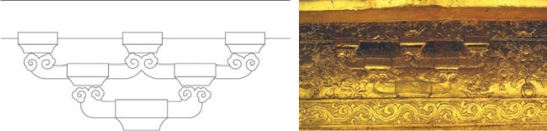

五台山铜殿下层屋面滴水坐中,上层屋面瓦当坐中,歇山收山值约为一檩径。上、下檐额枋上垫板外壁均隐刻斗栱图案,下檐为一斗五升、上檐为一斗二升形式(图5-43)。

图5-41 五台山显通寺铜殿1-1剖面

图5-42 五台山显通寺铜殿正立面

图5-43 显通寺铜殿下檐隐刻之斗栱图案

上、下两层共56块槅扇,槅扇外壁铸有各种图案和花卉鸟兽等。槅扇内壁及梁枋表面均铸有佛像,重重叠叠,号称万尊佛。

五台山铜殿原本表面的金饰在20世纪初已经磨损,现在铜殿的通体金饰为近年新贴。从伯施曼1923年出版的《如诗如画般的华夏大地:建筑与风景》及1931年的《中国宝塔》中能看见当年古铜色的铜殿与铜塔的外观[64]。

有关中国古代金属建筑研究的文章

总体布局姑射山真武庙位于山顶,坐北朝南,随山脊走势,沿轴线排布。真武庙整组建筑建在砖、石基础上,整组建筑沿轴线逐级升高。真武殿后的院落西侧、东侧对称地各有一组偏院,现已倾圮。建筑形制图6-25姑射山铜殿须弥座台基图6-26当代复原重建的姑射山铜殿1999年当地新造了一座铜殿置于原址,其形象并不足为凭。与台基对应,姑射山铜殿应当是一座八边形平面的铜殿。......

2023-10-18

图5-33《宝华山志》中的隆昌寺图铜殿在画面左上方图5-34宝华山隆昌寺铜殿周边现状平面图形制据《宝华山志》卷三:“铜殿:由大雄宝殿右上。殿高二丈三尺,阔一丈五尺,深一丈三尺五寸,梁栋栌桷窗瓦屏楹悉范铜为之。”铜殿虽然不存,但这座砖木建筑却仍被称作“铜殿”,用以指代从前的那座铜殿。《宝华山志》山图中可见铜殿形象。......

2023-10-18

首先在青龙山山脊上用块石包砌出一个大台基,作为整个建筑群的基础。图6-21八角亭及其内部近年新铸造的小铜殿图6-22青龙山真武庙八角亭原台基如果是一座占据整个八角亭基址的八角形铜殿,按边长3.2米来看,这座铜殿的规模相当大,用铜量巨大。综上,推测青龙山真武庙的铜殿,可能也是一座佛道帐大小、神龛性质的小铜殿。......

2023-10-18

霍山铜殿设铜栏杆,可能就是这个原因。文献中铜牌坊与铜殿并称,可见其地位重要。霍山玄帝宫在“各村俱有行宫,由是朝礼络绎不绝”,说明霍山铜殿在本地乡村社会中正统地位的建构是成功的,于明末清初成为当地一个影响较大的真武信仰中心。......

2023-10-18

中镇峰顶的真武庙清道光七年即已荒废,据道光《直隶霍州志》:“旧志载霍山绝顶有元帝殿,明崇祯间邑人郭养正建,门枋栏楯皆铜为之,今废。”[10]由上可知,霍山铜殿建于明崇祯十六年,至迟于清道光七年已不存。从建筑形制来看,铜殿四面设铜栏杆,建筑群围绕以石垣的形式,显然也都是对武当金殿的模仿。......

2023-10-18

[45]又据《峨眉山志》卷三:“有渗金铜殿,沈王捐巨万金新建者。高二丈五尺,广一丈四尺五寸,深一丈三尺五寸。上为重檐雕甍,环以绣棂琐窗。中坐大士,傍绕万佛。门枋空处镂饰云栈剑阁之险及入山道路逶迤曲折之状,制极工丽。傍列铜窣堵波三,高下不等。此皆背岳向西,以晒经山为正对。铜殿右则铁瓦殿,古名光相寺。”[46]综上,史料记载的峨眉山铜殿为重檐,坐东向西,四壁雕镂万佛及“全蜀山川形胜水陆程途”。......

2023-10-18

青龙山位于今洪洞县城西26公里,从龙马镇向西可达。据民国《洪洞县志》:“青龙山距县西南四十五里,北望娄山,南连天石,形势蜿蜒,峰峦秀丽。上有玄天上帝庙,灵异远著,每春香火络绎不绝。中有小殿,铸铜为之,洵属罕见[此条清光绪八年采入]。”当地民众将青龙山真武庙俗称为“老爷顶”,意为供奉玄帝老爷的山顶。从中可知青龙山真武庙及铜殿创建于清康熙七年。......

2023-10-18

飞龙山铜殿位于石楼县飞龙山上的玄天宫内,现已不存。[17]图6-15雍正《石楼县志》志图中的玄天宫据此,飞龙山玄天宫始建于清顺治二年,落成于顺治十三年。综上各文献,飞龙山铜殿的建造年代上限应为清顺治十三年,下限为重修工程开始的康熙四十年。因此,飞龙山真武庙是否有铜牌坊,本处存疑。......

2023-10-18

相关推荐