基于这种认识,就必须以开放的态度,用各种适用的学科理论、方法和技术,形成一张认识之网,来研究古代建筑。本书采用的研究方法跨越了单一学科,综合运用建筑、考古、艺术史、宗教、材料分析、社会史研究等学科方法,首次全面系统地开展了对中国古代金属建筑的研究,尤其以对其象征、设计、材料、铸造、建造、项目运作的深入研究弥补了中国建筑史在此领域的空白和缺失。这是此前未被发现的规律。......

2025-09-30

中国传统建筑的一大特点在于建筑的形制与使用者的身份挂钩,具有等级性。除了开间、屋顶形式、装饰程度等方面,建筑材料的贵重程度也是体现等级高下的直观标准。以美丽的贵金属来建造宫室是需要雄厚财力的,可以直接体现出建筑的高等级,以及建筑所有者的地位。更何况,青铜(铜锡合金、铜铅锡合金、铜铅合金)并不是普通的金属,它在商、周是铸造礼器的材料,承载了礼制、祭祀、权力等深刻的象征意义,是支持统治的具有神秘力量的材料。对统治者而言,青铜不是点缀宫廷的装饰品,而是政治权力斗争的必需品。如张光直先生所指出的,三代都城的迁徙、政权的更替甚至都可能与对铜矿、锡矿的追寻有关[1]。

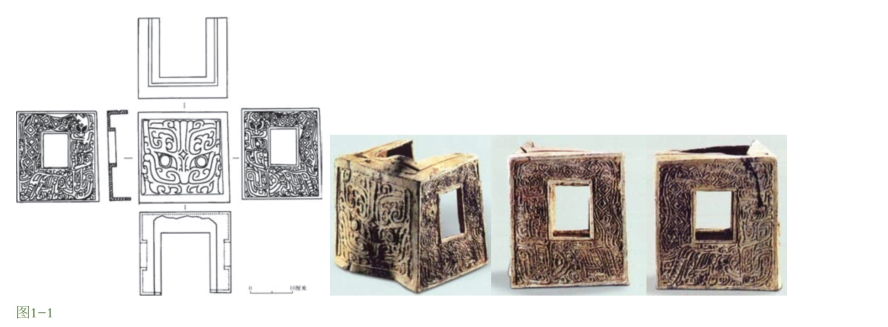

图1-1 小双桥遗址铜构件之一

河南省博物馆藏铅0003号

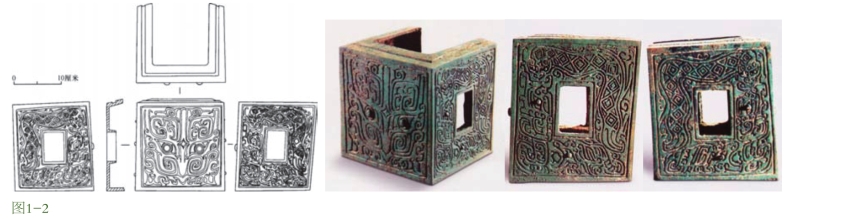

图1-2 小双桥遗址铜构件之二

河南省博物馆藏标本89ZX 采:01

从考古资料来看,郑州小双桥遗址出土的两件铜建筑构件是已知最早的青铜建筑构件,定名为青铜建筑饰件,编号分别为“河南省博物馆藏铅0003号”和“河南省博物馆藏标本89ZX采:01”[2]。小双桥遗址可能是商代中期的一座都邑遗址。这两件青铜建筑构件出土于商代夯土建筑遗址南侧的一条商代壕沟附近。前者较大,重8.5公斤,正面宽21厘米,侧面宽18.8厘米,高21.5厘米,胎厚0.6厘米;后者较小,重6公斤,正面宽18.8厘米,侧面宽16.5厘米,高18.5厘米,胎厚0.6厘米。两者形制相似,均近方形,平面呈“凹”字形,正面为饕餮纹,两侧面有长方形孔,饰“龙虎搏象图”(图1-1,图1-2)。这两件铜构件的正面、两侧面、顶面均为看面,故推测其安放位置应该低于视平线。综合考虑其形状与构造,推测应为大型宫室建筑中,套在门道两侧门砧石(或门砧木)前端的装饰构件。[3]其整体铸工精细、线条细密,形制高贵,当非一般人能够使用。

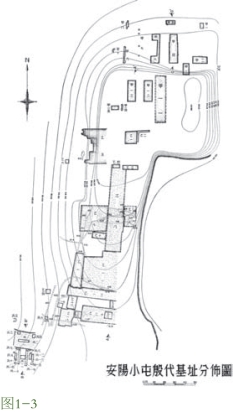

安阳小屯殷墟遗址发现了更多的青铜构件。2025年至2025年,中央研究院在河南安阳发掘了53处建筑基址,其中北边的一组为甲组。根据石璋如先生关于此殷代建筑基址的发掘报告,其中一座较大的“甲十一”号建筑(图1-3)使用了铜础:

图1-3 小屯殷墟建筑基址分布图

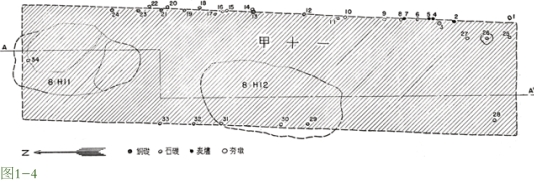

图1-4 铜锧在遗址平面中的位置

编号3、6、11、12、13、17、19、21、23、24为铜锧或铜片

(https://www.chuimin.cn)

(https://www.chuimin.cn)

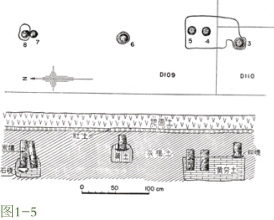

图1-5 铜锧在遗址剖面中的位置

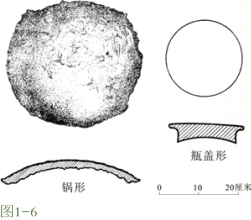

图1-6 铜锧的形制

左:锅形;右:瓶盖形

“甲十一基址的轮廓不清,依照础石的排列,可能为南北长四十六公尺七寸,东西宽十公尺七寸,在它的东面有南北一行二十四个柱迹,这二十四个柱迹计有石础九个,炭烬四个,小圆穴一个,铜础十个,在有些石础上或铜础上,也有炭迹的遗存。炭迹最大的有高约五公寸[50 cm],径约一公寸五[15 cm]。……石础每直接放在生土上或夯土,而铜之下每垫有其它的物质。”[4]

此“铜础”上承柱,下垫河卵石、灰土以及其他物质(出土时已成灰烬)[5],应当定名为“铜锧”,即位于柱础之上与木柱直接接触的那层垫层(图1-4,图1-5)。考古报告中描述为“锅形”与“瓶盖形”(图1-6),还有一种没有固定形制的碎片形。杨鸿勋先生在论述早期金属建筑构件时也曾指出(引文原文使用“质”字):

“安阳小屯殷墟发现铜质,是一个重要线索。据报告称,铜质面上有朽木残迹,径10余厘米;结合铜质分布的位置来看,它应是擎檐柱的质。铜质的材料及其球面泛水,证明它是显露于土阶上、仿佛后世的明础。大砾石柱础上置青铜质,显然出于观瞻的要求。”[6]

除了隔潮和美观的要求,铜锧更重要的作用是向观者昭示了建筑和使用者的等级之尊。“甲十一”号建筑应当是一座贵族居住的宫室。

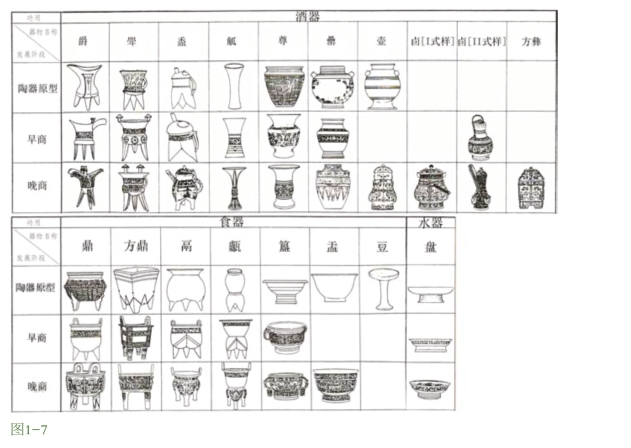

图1-7 商代青铜器与史前陶器中的对应器型

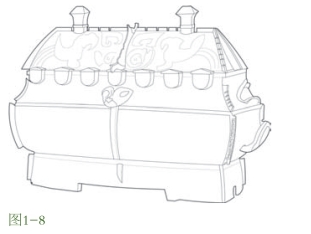

图1-8 妇好偶方彝

相关文章

基于这种认识,就必须以开放的态度,用各种适用的学科理论、方法和技术,形成一张认识之网,来研究古代建筑。本书采用的研究方法跨越了单一学科,综合运用建筑、考古、艺术史、宗教、材料分析、社会史研究等学科方法,首次全面系统地开展了对中国古代金属建筑的研究,尤其以对其象征、设计、材料、铸造、建造、项目运作的深入研究弥补了中国建筑史在此领域的空白和缺失。这是此前未被发现的规律。......

2025-09-30

虽然与砖、石等其他材质的仿木构建筑相比,对金属建筑的研究一直很少,但19世纪末20世纪初,考察中国的国外学者、旅行家、传教士在初识中国建筑时,就已经注意到了铜殿、铁塔、铜塔这些奇异的,或闪耀着光芒或沉淀着古铜色、黑铁色的金属建筑。当时中国建筑研究的体系尚未建立,因此伯施曼的研究尚未能充分认识、理解金属塔的建筑本体。但其著作并非专门针对金属建筑,故利用价值主要在于资料性。......

2025-09-30

“五材并用”作为中国建筑中基本而重要的原则,理应常有讨论。这些研究都引发我们从材料视角思考中国建筑的历史与理论问题。近年来此视角下最重要的研究是陈薇教授主持的“中国古代建筑材料应用发展史”课题,其成果陆续有论著发表。森佩尔的材料观是从材料处理的工艺和动机,以及面饰的象征性来进行论述。此外,笔者于2007年完成的硕士论文《中国古代铜殿研究》是对金属建筑的初步探索。......

2025-09-30

科技史、科技考古领域对中国古代的冶金史和铸造史已有较丰富的研究成果,是本书重要的参照系与背景知识。艺术史、社会史、道教研究、佛教研究等相关学科的论著中,虽然没有与金属建筑直接相关的研究,但其理论、方法多有可借鉴和启发之处。本研究的第一手资料仍以建筑本体、铭文、碑刻为信,需赴现场考察、勘测获得。......

2025-09-30

与机械零件发生化学反应的有害物质主要是气体中的O2、H2S、SO2等及润滑油中某些腐蚀性产物。腐蚀疲劳承受交变应力的金属机件,在腐蚀环境下疲劳强度或疲劳寿命降低,乃至断裂破坏的现象,称为腐蚀疲劳或腐蚀疲劳断裂。......

2025-09-29

采用鎏金工艺制作的器物镀金光亮耐久,具有金碧辉煌艺术效果,商至秦某些级别较高的古车上也曾采用鎏金工艺进行装饰。金属加工工艺及表面装饰处理技术的成熟与完善为古车的设计制造提供了十分重要的技术支持,古车各种金属加固件和装饰件都体现出了该时期金属加工技术的高超水平。在工件表面的沟槽中嵌入片状或丝状金银、红铜,再用错石打磨其表面,使嵌入物与本体表面光滑一致,称为嵌错工艺。......

2025-09-29

化学吸附时金属与被吸附的气体间的结合力比物理吸附大得多。气体的扩散 被化学吸附在金属表面的气体,如能溶解在该金属中,它就会向此金属内部扩散。气体在金属中的溶解度一般较小,但也会使金属的体积发生变化,并伴随着吸热、放热现象发生。......

2025-09-29

金属的切削加工过程中伴有大量的热产生,导致刀具和工件迅速升温。边界条件1)刀具和切屑、工件间的接触热传递为q1=HCT 式中,HCT是切屑与刀具的热传递系数;TB是接触处切屑温度;TA是接触处刀具的温度。2)刀具和切屑、工件与空气间发生的对流散热为q2=HCVE 式中,HCVE是对流换热系数;TSINK是高温物体的表面温度;T0是空气的温度。......

2025-09-29

相关推荐