(二)无爱的孤独——莎菲型性格诠释《莎菲女士的日记》是丁玲的成名作。正是这些叛逆者向那个无爱的男性法权社会发出的孤独的痛苦的绝叫。莎菲“无爱的孤独”便是这矛盾在心理上的集中表现。这使她深深`感到无爱的孤独和悲哀。蕴姊悲剧的精神内涵是无爱的孤独,正是这种精神唤起莎菲心灵的强烈共鸣。......

2023-12-03

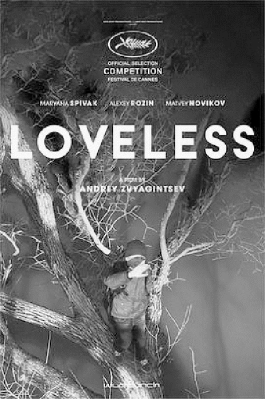

图8—5 《无爱可诉》海报

导演:安德烈·萨金塞夫

编剧:奥莱格·涅金、安德烈·萨金塞夫

主演:玛丽安娜·斯皮瓦克、阿列克谢·罗津、马特威·诺维科夫、瓦尔瓦拉·史密科娃、安德瑞斯·凯斯

类型:剧情、家庭

制片国家/地区:俄罗斯、法国

语言:俄语

上映日期:2017年5月18日

片长:127分钟

获奖情况

2018年第90届美国奥斯卡金像奖最佳外语片提名

2017年第70届法国戛纳国际电影节 主竞赛单元 最佳影片奖提名

2017年第75届美国金球奖电影类最佳外语片提名

影片梗概

在一个冷清的冬日,清寒的蓝色银幕上是一棵枝干纵横交错的大树,像一个巨大的网,罩住了整个天空。飘着雪的树林一片萧瑟,清冷的寂静的河面如镜子一般,倒伏着巨大的树枝,上面残雪累积,有几只小鸟在喳喳地叫,几只鸭子悠闲地划过水面。(www.chuimin.cn)

学校里放学了,大门被推开,一群孩子跑了出来,穿着红衣服、戴着灰帽子、背着书包的阿廖沙和伙伴告别,他径直走向树林,在一棵盘根错节的大树下拾起一根风筝的飘带,积雪似乎已经融化,树林里湿润而又寒冷,阿廖沙拉着风筝长长的飘带,在黝黑粗大的树干间穿梭,他把飘带抛到高高的树枝上,转身离去。

家里,阿廖沙坐在书桌前望着窗外发呆,窗外是一片冷灰色的树林和房屋建筑。门铃响了,妈妈告诉他看房子的人来了,阿廖沙气恼地关上了门。父母正在闹离婚,要把房子卖掉。他们谁也不想抚养孩子,互相指责,互相埋怨,互相推脱,两个人争吵不休。这边父母大吵大闹,另一边瘦小的阿廖沙缩在墙脚,早已满面泪痕,他只能无声地哭泣。

母亲和父亲都有了新的情人,父亲的情人玛莎怀孕了,他和情人共度一夜,这一晚没有回家。母亲做完美容和情人约会,吃晚餐、做爱,半夜才回家。第二天他们才发现,儿子已经两天没有上学也没有回家了。母亲报了警,调查人员想到阿廖沙还有个外婆住在莫斯科郊外,但母亲认为阿廖沙根本不可能去那里,外婆与女儿的感情并不好,也并不爱她的外孙子,但调查人员还是建议夫妻俩去外婆那看看阿廖沙在不在。母亲和外婆几乎没有联系,她的突然造访让外婆很不高兴。外婆除了指责和谩骂,没有一点对失踪外孙的关心。回去的路上两个人又大吵了一架,母亲对父亲说从来没有爱过他,父亲愤怒地把妻子赶下了车。

大家四处寻找,学校附近、商场、地铁、火车站、亲戚朋友那儿、学校周围的树林里……都找不到阿廖沙的身影。人们想尽了办法,到处贴寻人启事。去医院里验证新送来的受伤的孩子,以及新发现的小孩的尸体,但都不是阿廖沙,阿廖沙就这样无声无息地消失了。

生活还在继续,房子被卖掉了,窗外的雪地里熙熙攘攘的人群,一切依旧。新家庭中,父亲和玛莎的孩子也已经出生,他照看孩子时不耐烦地把孩子丢到床上。母亲也另组家庭,她和丈夫无聊地看着电视,然后起身去露台的跑步机上跑步,此时母亲看到路边贴的阿廖沙的寻人启事已经在寒风中渐渐褪色,远处的小树林中那个风筝长长的飘带,还在树枝上飘舞。

影片分析

影片聚焦俄罗斯社会中的家庭问题,把最可怕和不堪的家庭关系呈现在公众面前。阿廖沙父母的婚姻一开始就很随意,妻子根本不爱自己的丈夫,当初也根本不想要这个孩子。当他们都另结新欢时,阿廖沙就成了多余的小孩。夫妻俩一起开车去外婆家寻找阿廖沙时,路上又争吵起来。妻子和丈夫已经完全没办法相处,妻子对丈夫说:“你骗了一个年轻的傻姑娘,你毁了我一辈子。”丈夫愤怒地把她赶下车。片中妻子和母亲的关系也值得思索,妻子是因为受不了母亲,急于摆脱她,才决定早点结婚,两个人之间也是毫无亲情,见面之后只有互相指责和发泄。夫妻之间、母女之间只有无休止的谩骂与争斗,在这样的家庭环境中,可想而知为什么阿廖沙会悄然失踪。

影片的叙事内容关注家庭伦理中相互依存而又对立的母女关系、夫妻关系,重在对社会问题的探讨。但所有的讨论都超越了肤浅的现象批判,将思考的深度定位在精神层面。阿廖沙的失踪在影片结尾也没有给出清晰的答案,这似乎意味着婚姻破裂之后,无论是怎样的结局,对于孩子来说,他们心灵的归宿已然迷失,再也找不到归途,这个问题也会是一个难以解决的社会问题,将长久存在。萨金塞夫观察着俄罗斯社会的各个角落,观察着每个人、每个家庭的生活状貌。他以直觉去感受这个世界,表达对这个世界的爱与恨,发出一声声对人类命运的无奈叹息。

萨金塞夫具有深沉、冷峻的诗人气质,善于使用长镜头拍摄风景或静物,经常采用远景,选取俄罗斯辽阔的场域来凸显人物的感情变化,情节推进也相对缓慢。两部作品都是家庭类题材,同样都是对人类自我迷失的精神追问。

《无爱可诉》以萧条、压抑、阴森、冰冷的冬天展开情节,注定是一种悲剧的发生。尽管丈夫和妻子都找到了各自理想的情人,但被遗弃的孩子注定无爱可寻、无爱可依、无爱可诉,他的人生的爱又在哪里?片中缓慢的长镜头并非是要表现画面内容,而是让人冷静下来慢慢感受深入骨髓的凄清与冷漠。《无爱可诉》首镜后有一组空镜头,其中镜头间的组接关系呈现一种迷乱无序的视觉感受,画面中几乎全部都有水面倒影的视觉元素,萨金塞夫对镜头视角的选择是有强烈表意诉求的,而且这些镜头常常带有隐喻性和多义性。

图8—6 片头的空镜头

摄影视角是通过镜头观察拍摄对象的角度。视角是所有导演普遍重视的视听元素,导演对镜头视角的选择,也表现出对拍摄对象的态度和思想感情,萨金塞夫视角的选择令其影像极其简洁又充满力量,是塑造人物或表现气氛的重要考量因素之一,赋予视角以更大的意义和更独特的功能,让视角本身成为叙事和表意最为突出的要素。

《无爱可诉》包含着大量冷静且带有强劲逼视感的镜头,貌似一双审视的眼睛在注视着一切,充满了作者的主观表达意识。以影片结尾母亲在阳台跑步机上跑步的镜头为例,由母亲自床上起身开始,到她走至客厅穿上外衣,再到她出门走上阳台,最后是她在跑步机上开始跑步。镜头先以“摇”来完成叙述任务,而后变为缓缓推进,此时似乎转换为隐喻性视角,而后镜头突然停止运动,切至阳台上母亲的正面镜头,静静注视。随着母亲面部表情之微变,镜头再次推进,直到景别变为特写。当镜头从正面逼视剧中人物,配合人物情绪上的一丝变化而向人物游移时,观众此时会以为镜头与人物之间产生了互动作用,但剧中人物却在一丝闪念过后又回到漠然的状态,他们完全忽视镜头的逼视,内心的善恶表露无遗,显示了人类的迷失和堕落。这一用镜段落同时形成了镜头与剧中人物之间强大的不适感,不似通常的电影镜头是完全贴合人物的情绪状态的。这种不适感使观众在剧中人物内心和镜头视角(作者视角)之间来回跳转,产生一种错乱的、欲达而不能达的心理感受。萨金塞夫以视角立场构筑起其电影的影像表意结构,显示了作者的主观意识感由此便在观众内心自然而然地衍生出来,形成了丰富的语义性,并且使影像本身带上了饱满的思辨特质,似一把利刃直刺观众内心。

有关从苏联到俄罗斯:电影大师经典作品评析的文章

(二)无爱的孤独——莎菲型性格诠释《莎菲女士的日记》是丁玲的成名作。正是这些叛逆者向那个无爱的男性法权社会发出的孤独的痛苦的绝叫。莎菲“无爱的孤独”便是这矛盾在心理上的集中表现。这使她深深`感到无爱的孤独和悲哀。蕴姊悲剧的精神内涵是无爱的孤独,正是这种精神唤起莎菲心灵的强烈共鸣。......

2023-12-03

生声伯而出④之,嫁于齐管于奚。声伯以其外弟⑤为大夫,而嫁其外妹于施孝叔⑥。声伯夺施氏妇以与之。妇人遂行,生二子于郤氏。郤氏亡⑩,晋人归之施氏,施氏逆诸河,沉其二子。其父叔肸是鲁文公之子,鲁宣公同母弟。凡聘则为妻,不聘为妾。穆姜认为声伯之母非明媒正娶,因此不当她是嫂嫂。郤氏被灭后,晋国人把她送还给施孝叔。施孝叔在黄河边迎接她,把她的两个孩子丢进了河里。......

2023-09-22

不要让“包氏父子”的悲剧重演很多父母都将自己的梦想寄托在孩子身上,却忘记孩子是完整的独立的人,他们有自己的想法。电影中的老包是很多父母的缩影,小包的悲剧是老包溺爱纵容的结果。父母要让孩子懂得生活的辛苦,很多东西来之不易,但这并不意味着每天都在孩子面前哭穷,想象一下,如果老包每天在小包面前絮叨我们很穷,你一定要争气之类的话,小包不仅自尊心会受到打击,也会有很大心理压力,包氏父子的结局依然是悲剧性的。......

2024-07-01

信任是教育得以展开的基础,也是师生关系建立的前提。没有信任,教师和学生就失去了“本体性安全”,就陷入“存在性焦虑”,就偏离了本真的教育。信任意味着放心和托付,牵连着良心和责任。学生对教师的信任是教师影响发生的前提,“亲其师”才能“信其道”,也是教师不断地提升自我、完善自我的动力。信任之于教师,应是一种生存方式。信任,在这里,成了一种直面学生的生存方式。......

2023-07-30

“无糖食品”就代表没有糖按照国际惯例,蔗糖仅仅是糖的一种,无糖食品是指不含蔗糖和淀粉糖的甜食品,但无糖食品必须含有食糖属性的食糖替代品。而贩售这些“无糖食品”的经营者,他们对此问题的回答出奇一致:无糖食品“就是没蔗糖”。目前在我国已经批准列入食用卫生标准的食糖替代品只有麦芽糖醇、山梨醇、木糖醇、乳糖醇。当人们吃入所谓“无糖食品”时,这些细菌还是得到了充分的养料,还能够继续进行破坏活动。......

2023-12-01

“想家”是不变的主旋律,为了能分散孩子们的注意力,我们使出了浑身解数,让自己提前进入了“妈妈”的角色。年轻的华老师虽然走上教育岗位才刚一年,但她已经深深地明白了这个道理。在文章里,我们看到了一位初上三尺讲台,热爱学生、热爱教育的华老师。毋庸置疑,华老师在学生身上倾注了爱的情感及爱的行为。面对一年级的学生,老师要像妈妈一样给学生充分的爱,使他们感受到上学的幸福快乐。......

2023-07-18

爱谁都值得爱是飘荡在空中的一首歌谣,使孤苦无依的人感受到家的温暖,爱是沙漠中的一股清泉,是饥寒交迫的人有了生的希望,爱是黑暗中的一道阳光,是踌躇不前的人有了奋斗动力。因为炸药没有爆炸,运钞车安然无恙,周围的人安然无恙,而他们却被警方抓获了。他给这个孤儿的遗言只有一句话,据说,那句话是他的养母留给他的:这个世界,爱谁都值得。是的,世界上没有谁不值得去爱,每一个人都值得我们去爱。......

2023-12-02

周瑜是被气死的正常的人遇到不痛快的事,都难免要发点脾气。人因怒而死亡的事屡见不鲜。某媒体就报道过一则“为300元生气生病老汉拨掉针头拒绝进食竟饿死”的标题新闻。10月19日,马老汉终于被饥饿活活折磨而死。人之所以会被“气”死,这是因为当人发怒时,会出现心跳过速,特别是有高血压、心脏病的人,往往会因为发怒而引起心律失常,或是发生心肌梗死而导致残疾。怒气犹如人体中的一枚定时炸弹,随时都可酿成大祸。......

2023-12-01

相关推荐