塔可夫斯基是如此熟悉和热爱诗歌的影像诗人。虽然父亲早早离开了他及母亲,但父亲的诗人气质被塔可夫斯基继承,他如此热爱、熟悉,并深切理解父亲的诗歌,在电影中以动人的影像,将父亲的诗意阐发。塔可夫斯基的影像风格也或多或少受他父亲诗歌的影响,父亲的诗歌多以自然、时间和宇宙为主题,带有古典主义色彩。《镜子》是塔可夫斯基对电影诗意的实践,同时也是献给母亲的一部影片,想以此留住母亲的时光、母亲的坚强和不朽。......

2023-10-15

图2—8 《镜子》海报

导演:安德烈·塔可夫斯基

编剧:亚历山大·米谢林、安德烈·塔可夫斯基

主演:玛格瑞塔·泰瑞柯娃、尼古莱·格陵柯

制片国家/地区:苏联

语言:俄语、西班牙语

上映日期:1975年4月

片长:108分钟

影片梗概

本片是导演安德烈·塔可夫斯基的一部自传体电影。影片并没有连续的故事,大概的情节是战争期间,父亲出征前线,母亲一直在焦灼地等待,父亲的缺失也使孩子的童年暗淡无光。父亲终于从前线返回,却再度离开了母亲。男孩与母亲相依为命,在对父亲爱恨交织的复杂情结中长大,成为一个艺术家,并娶了一位与母亲长得极为相像的妻子,却又重蹈父亲的覆辙,与妻子离婚。这一切其实都是塔可夫斯基自己生平的写照。

影片中穿插了许多叙述者童年以及成年后的个人记忆和幻觉,这些片段散落在影片中,如影片开始时一个少年在调试电视机;一个女医生给口吃少年看病;母亲优雅地坐在乡间田野的栏杆上抽烟,她在等着父亲归来;一个男人远远地从田野那边走过来,自称是一个医生,与母亲交谈后离去;母亲看着两个孩子在用餐,惆怅地往窗外望去,泪水滑过脸庞;邻居着火了,吞没了房子;孩子从睡梦中醒来,仿佛听见了什么,他走出房间看见归来的父亲在给母亲洗头,忽然整个房间四处都是流下来的水,房顶混合着水流塌落下来,母亲在镜子前露出笑脸,转眼间,尽管流水声依旧,镜子里母亲已经变成了一个白发老妇;电话铃声响起,母亲给阿列克谢,也就是叙述者打电话,阿列克谢问:“父亲是哪一年离开我们的?”“1935年。”母亲说,“丽莎死了,同在印刷厂的丽莎”;年轻时的母亲在路上奔跑,冒着大雨急匆匆进入印刷厂,她觉得自己校过的样本有问题,结果最终并没有发现问题,但印刷厂的女主管大发一顿牢骚,母亲无奈而忧伤;叙述者对妻子说:“我常说你像我的母亲。”妻子说:“也许正因为如此我们才离了婚”;几个少年在学射击,一个少年遭到教官的训斥;叙述者少年时期随着母亲去亲戚家催还钱,他独自在一个陌生的房间里面对一面镜子等等。这些片段出现的顺序没有什么必然的联系和逻辑,是一种比较纯粹的个人体验。影片中还穿插了许多新闻纪录片,构成历史事件的时代记忆,又将个人的过去与现在、梦境与现实自由组接,创造出一个纯主观的新的时空世界。

影片评析

《镜子》是塔可夫斯基表现关于迷失的童年与情感、恍惚的成长经历等主观感受很强的电影,对感觉的表达,像极了每个人对往事的回忆和感受。最宝贵的情感往往不是私人的,而是一种共通的,是每个人都会有的相似体验。塔可夫斯基把主观心理用影像表现出来,是他天才的自述引起人们的情感共鸣。

影片是一个含混的、诗意的而又暧昧不清的时空世界,初看它会觉得十分晦涩难懂,不知所云,但当人们逐渐感受它,不得不说这是一部具有无限延展空间的艺术佳作。这部影片完全脱离理性逻辑的建构,现实与回忆通过梦和幻觉交织在一起,两代人的命运重叠,超越物理时间的限制而产生灵魂的沟通,散落时光中的片段非逻辑性地涌现,彼此之间又相互关联、渗透,成为互相映射的镜像,构成理解上的繁复与多重。观众可以透过它想起自己的童年与过去,从而感受生命,感受人生。一部成功的有生命力的电影总能激发观众特定的回忆和诗意的联想。

1.时间与记忆

《镜子》是在讲述塔可夫斯基自己的故事,从童年父母离异,到他曾经的情感矛盾,从20世纪上半叶苏联相当严酷的社会环境,到战时的混乱、亲人的离去等生活过往。影片大概跨越了40多年的岁月,走过了一个人的童年、少年、青年及成人时代。片中记录的都是曾经发生在导演本人及他所熟悉的周围人身上的事。时间与记忆是作品的核心要素。导演用电影自由地表达他生命中最为重要的记忆,其间充满了导演对时间、记忆的个人思考。塔可夫斯基说:“艺术的本质是捕获与再造时间。时间是不可逆转的,而记忆使生命得以重访过去。在我看来,‘过去’比‘此刻’更为真实也更为久远,‘此刻’稍纵即逝,如砂砾一般从指间滑落。而只有通过记忆,时间才获得了‘物质性的重量’。”①

塔可夫斯基在《镜子》中讲述和回忆了自己生活的很多片段,这些片段彼此关联,相互渗透,以至于让观众难以区分,深感迷惑。影片主要角色有五个,主人公是叙述者,其他角色是叙述者的母亲、父亲、妻子和儿子。影片使用同样的演员来扮演不同时刻的不同角色,叙述者的母亲和妻子的扮演者是同一个演员,叙述者的儿子和叙述者少年时期也是同一个演员,父亲和叙述者的成年时期只有很少的镜头,片中出现的主要是他们的画外音。另外,母亲的老年形象,则是塔可夫斯基自己的母亲亲自出演的。这样的安排使人物形象产生了模糊性,而情节的有意重复又加深了这种感觉。片中母亲被父亲冷落并离婚,而叙述者和妻子之间的关系又重复了这个情节,叙述者生活的两个阶段就这样被故意模糊了,时间概念也淡化得只剩下难以分析清楚的生活片段。这些人物就像镜子一样相互映射,体现了一种人生自我认知的复杂性,个体的多重性也在时间中得以揭示。

影片表现时间与记忆采用了“非叙事性”的手法,时间背景主要涉及第二次世界大战战前、战时、战后三个时期,分别对应20世纪的30年代、40年代和50年代、60年代,在影片中主要是由主人公的生活经历,另外加上一些想象的场景和纪录片段构成。

其中有的场景比较真实,是发生在现实生活中的场景:

场景一

治疗口吃。叙述者的儿子打开电视机,是一部治疗口吃的影片,医生通过暗示和引导的方法,治疗一个高个年轻人的口吃毛病,最后那个年轻人流利而响亮地说出:“我能说话了!”

场景二

母亲在木栅栏上坐着抽烟,眼望着远方。一个路过的男人被这个优雅的女人吸引,他们在田野中谈话。画外音是叙述者自己,此后叙述者一直以画外音的方式出现。之后母亲回家,此时母亲和幼年的叙述者,以及叙述者的妹妹一起生活。忽然,外面有个人家着火了,几个小孩跑出去看烧着的木房。那所燃烧的旧房,没人能挽救,大家只能眼睁睁地看着熊熊火焰而束手无策。

场景三

以主人公的第一视角拍摄房间的内景,墙上挂着《安德烈·鲁布廖夫》的海报。叙述者和母亲在电话中交谈,叙述者提到自己三天没有和别人说话。叙述者说自己梦见儿时着火的房子,问爸爸何时离去。谈到他和妻子的关系,他说:“为什么我们总是争吵?如果我做错了什么我道歉。”“我总是说你像我妈妈。”镜头转向妻子仰着头看向镜子中的世界,而叙述者始终没有在镜头中出现,妻子说话也只像是一种自言自语。她从镜子走向窗子,看向更远的地方,玻璃倒映出她疲惫的脸颊。或许正是印证了这样的夫妻关系,两个人无法真正地沟通,都是自说自话。谈话又转回电话中,母亲说在印刷厂时候的同事丽莎死了。

场景四

在印刷厂工作的母亲以为在校样时出了一个错误,她冒大雨赶去印刷厂核对,此时采用了手持的长镜头拍摄,黑白影像显得压抑而又焦躁。当最终发现并没有错误之后,母亲如释重负地告诉丽莎原委,两个人大笑。可是紧接着丽莎就指责她过分独立,甚至有些专横,两人开始争吵。被雨淋湿的母亲穿过走廊去沐浴,水却突然停了,她在浴室里面无奈地笑了起来。

母亲穿过长廊时,两边的窗户光线交错着。长长的镜头配以塔可夫斯基父亲的诗句,有关于相遇、等待、天气和命运。无论是突如其来的大雨,还是突然停水的淋浴喷头,以及那仅仅因为一个错字就可以让人恐惧的潜在力量,都是一种像天气一样无法掌控的存在。这样的场景出现在了电影中,让人就像看到了自己的幻觉一样讶异。

场景五

妻子在照镜子,叙述者说他看到妻子的时候经常想起儿时母亲的面孔,两人争论叙述者的性格。叙述者说他同情母亲和妻子,而妻子却说叙述者无法和人正常相处。一个西班牙邻居说着西班牙语,模仿电视中斗牛士的动作。1939年西班牙内战的时候,共产国际曾经将一批西班牙儿童撤离到了苏联,此后他们就在苏联生活长大,乃至结婚生子,但他们既没有办法真正融入苏联,又再也不可能回到祖国西班牙。

镜头随着那个西班牙邻居的回忆开始出现关于西班牙内战的纪录片,人们在街上奔跑,飞机投下炸弹,亲人们吻别即将撤离的孩子,哭声和告别的声音,最后在一声长长的火车汽笛中,一个小女孩转头面对镜头,脸上快乐的表情突然换上了惊恐、迷惑,大大的眼睛里面全然是不解。残酷的战争不仅仅造成了死亡的伤害,更让无数人失去家园,妻离子散,让许多孩子幼小的心灵蒙上了阴影,这一段纪录片使用在这里可以说是极为深沉而巧妙的控诉。

后面接着是另一个纪录片片段,一片寂静之中,一只充满整个画面的热气球慢慢升起,两只小一些的气球从两旁缓缓降落。在夕阳中,镜头缓缓跟随着气球,这时响起了佩戈莱西《圣母悼歌》的终曲合唱:“我的身躯终将腐朽,我的灵魂因着主而在天堂中永生。”在一段欢庆成功的纪录片之后,镜头回到了叙述者那里,他正在翻看一本关于达·芬奇的书,达·芬奇曾在1550年左右提出关于热气球的构想,书中有圣母和她的母亲圣安娜的油画,以及一些中世纪宗教绘画中常出现的手势。

影片中有的是虚构的想象和虚幻的梦境。有关梦境的场景,梦境和现实相交织,分不清到底是梦幻还是现实:

场景一

这一段始于叙述者的自述,他讲述自己总是重复同样的梦,然后出现黑白的水罐,幼年的叙述者走过树丛,走向自己出生的房子,黑暗中突然出现孩子的声音:“妈妈!”玻璃破裂,一只公鸡飞了出来。风掠过矮树丛,布帘翻卷,树枝颤抖,树干弯曲,雨毫无预兆地落下又消失,环境的声响显得十分不真实。孩子试图打开一扇门却没有成功,门开了,母亲正在收拾土豆,一只狗走出屋子。

场景二

孩提时的叙述者睡在床上,他从睡梦中苏醒,风掠过灌木,鸟鸣隐隐传来,孩子从床上坐起来,屋子里空无一人。孩子呼唤着爸爸走入另一个房间。父亲在帮母亲洗头,父亲看着孩子,母亲在洗头,在母亲起身时,只剩下她一个人,她努力拨开头发走向镜子,剥落的天花板伴随着水流开始坠落,水从上面落下来,整个屋子坍塌下来。

此处是黑白影像,母亲湿淋着头发直起身,在坍塌的房子中走过,她走过镜子,水滴不断从上面落下。当母亲再次出现在镜子中时,容颜已瞬间衰老。回忆,想象,梦境,在这一场景中交织在一起,坍塌的房子似乎在暗示一种崩溃,而母亲年轻和衰老的容颜,暗示着时光的飞逝,在漫长而又短暂的时光里,孤独和寂寥在这种背景中显得更加浓烈。

场景三(www.chuimin.cn)

影片最后一个镜头:年迈的母亲和她的两个孩子穿过田野;而镜头深处年轻时的母亲站在田野的另一端;接着,小男孩一声呐喊,和年迈的母亲走向远方。镜头缓缓退回树林之中。在这个片段中同时出现了三个不同的时间:年轻的母亲、年幼的孩子和年迈的母亲。

由此可以看出,如果把《镜子》的故事情节连贯起来,大概讲述的是一个病重的男人在弥留之际对自己的童年、父母、妻儿以及他所处时代的梦境和记忆。这些记忆的碎片通过精心构筑的叙述结构和独特的电影语言组织起来,成为一部充满诗意的影片。《镜子》是塔可夫斯基“第一次决定用电影自由地表达他生命中最为重要的记忆”,是对他自己电影理论的一次充满奇迹的试验,可以说是他所独有的电影语言的最集中体现。

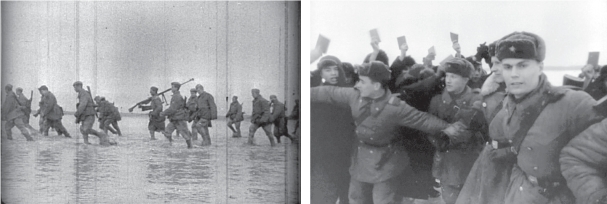

国家民族的记忆也在塔可夫斯基的私人记忆中有所体现,塔可夫斯基认为纪录片是再现生活、复制生活的最好方法,《镜子》中就穿插了很多纪录片的片段,包括西班牙斗牛、西班牙内战时的街景、苏联载人热气球升天、苏联红军横渡锡瓦什海、苏联红军赢得战争胜利、日本广岛原子弹爆炸、中苏边境冲突、毛主席在天安门的场景等。

影片中男孩小时候军训的一段场景中,男孩爬上雪山,在他向远处眺望的时候,塔可夫斯基在其中插入了纪录片的元素:二战时期和中国“文化大革命”时期的纪录片片段;一段西班牙人借住在主人公家的情节,导演将西班牙斗牛、内战的纪录片穿插其中,这些片段使得流亡在苏联的西班牙人的侨居生活顿时具有了鲜明的历史感,被放到一个更大的社会背景中。

图2—9 历史纪录片的场景

通过这些纪录片片段,整个影片从个人的抒情记忆上升为整个社会的记忆,如果没有这些新闻片段,这部影片只有浓厚的个人主观色彩,展现的只是一出家庭悲剧。在塔可夫斯基眼中,这些纪录片承载了历史进程中人类所遭受的痛苦,它们被记录在胶片上,成为永恒的时刻。个人记忆与社会记忆由此完美地融合在一起,相互渗透,相互交织,不管是母亲在印刷厂工作的记忆,还是主人公梦境中因为战争离去的父亲的归来,都具有了现实的、历史的力量,人与人之间的关系、每个人的命运都同时代产生了关系。

就这样,在镜子中的过去与现在、历史与现实不断彼此反射。记忆和想象是不确定的,唯有在镜中不断映射才能够让真实显现。塔可夫斯基认为,电影的本质在于它的真实性,这种真实性不仅包括对物质世界的客观记录,更加包括客观生活中人们的心理体验。因为这种体验的具体表现方式,如梦境、记忆、幻想等,都具有时间性质,并且都被时间记录下来。在其作品中,梦境与回忆都保留了特定状态下的情绪与气氛,引起人们的共鸣,让人感觉真实可信。

2.缺失的父亲

影片只有几个父亲的镜头,对话中往往也只有母亲的镜头,父亲只有画外音。和现实生活中一样,父亲一直是缺席者。在家庭中,儿子长期与母亲单独生活,父亲变得隐晦,母亲变得内心深沉而充满矛盾。

在电影中,导演穿插了大量自己父亲的诗歌作为背景声音,而且这些都是父亲自己朗诵的。塔可夫斯基用父亲的诗歌画外音做叙述穿插,表明了父亲并没有真正缺席,而叙述者的童年和母亲一样就是长久等待。屋前的田野作为回忆、梦境、意境的中心点,每一个归乡的人都要经过这里,所以母亲一直坐在这里凝望。有一天一个男人远远地走来,却并不是父亲。和母亲交谈后路人从村边的大路离开,在被风掀起的麦浪中回头、然后又离去。关于这一场戏的环境设计,塔可夫斯基在自己的著作《雕刻时光》中谈道:我用了一年的时间去还原儿时故乡老房子及环境,通向老房子的路边是成片的荞麦田,被风吹过的麦田泛起一层层麦浪。

在电影《镜子》中,引入父亲的三首诗歌作品介入影像,这也是另一种形式的父亲的在场。《镜子》中“父之名”的在场最主要的就是通过父亲言语的传达来显露。其中一个段落,父亲和照镜子的母亲交谈,手里拿着杯子的儿子恰巧出现在门旁,父亲命令儿子将杯子放回去。这里父亲没有在镜头中出现,而是通过言语传达父亲的权威。这对父子在影片中还有一段电话对话,父亲告诉自己的儿子:“我在你的年龄已经恋爱了。”心理学家拉康指出:在“父亲—母亲—孩子”的家庭体系中,父亲的位置往往是由“父之名”这一能指符号来替代。父亲对这个家庭的抛弃并不意味着其话语权的消失,也不表示“父亲功能”的绝对化缺失,“父之名”以某种隐喻的形式存活。从塔可夫斯基本人的个人经历来看,父亲在他三岁时便在现实中“缺失”,但也没能阻碍他对父亲的认同,他对自己的父亲充满了敬佩之情,也时常在电影中穿插父亲的文学作品。塔可夫斯基深受父亲创作的影响,喜欢写作诗歌,并习惯于用诗意的电影语言来建构自己的影片。他同时在电影中塑造了相应的男性角色来仿照自己“想象中的父亲”,比如《伊万的童年》中的中校贺林、《压路机和小提琴》中的压路工人等。可见,这种隐喻的存在已经绵延且影响塔可夫斯基电影作品中绝大多数关于家庭关系叙述的影像表达方式,在深层次上影射了父权话语的影响力,弥散着一种描述成长体验的意味,在这部个人化的成长历史中,他积极弥合、建构、认同一个隐喻着的“父亲”。

3.诗意

塔可夫斯基的电影形象是诗学意义上的,这显然很难被大众接受。长期以来,人们被大众电影的华丽形式、戏剧化故事所吸引,彻底忽视了电影还可以是诗意的,还可以不讲故事只传达情感。塔可夫斯基的电影是诗意的“时间”,而不是戏剧化的故事。“时间”在主观心理观照下,有着线性故事层面之上的丰富的精神意蕴,这部分精神意蕴对于人性生存历程来说更为重要,它需要诗意的思维进行理解和解读。

1)诗意的意象

在塔可夫斯基看来,电影作为艺术最大的潜力就在于对事实的记录,电影是最适宜表现这种真实性的艺术。但对于他来说真实包括两类,一类是客观世界的事实,一类则是心理世界的真实,它是由情绪、梦境、回忆等表现出来的。所以,他的电影注重场景而忽略情节,注重情绪而无视事件的因果联系,充满了梦境和回忆,甚至经常出现超现实主义的场景,而表现主观真实理念的具象就是镜子。影片中的父亲很少露面,只能通过母亲来了解父亲,母亲是父亲的镜子,儿子是母亲的镜子,而这家人却是整个时代的镜子,“镜子”更像是整个社会的反射,由个体到整体,展示出苏联当时的历史面貌。

雨是塔可夫斯基电影中常出现的一种意象,无论是《伊万的童年》里潮湿阴冷的现实还是雨水充沛的梦境,《潜行者》中肆意横流的雨水与污水,《乡愁》里多米尼科家里的雨,《镜子》里面也多次出现了下雨的场景。也许是小时候故乡常常猝不及防的暴雨构成了塔可夫斯基的感觉记忆,雨在过去的时光中给他留下不可磨灭的印记,这也是塔可夫斯基记忆中的情感特质,是心灵的真实环境,所以雨常常出现在电影中也是为了真实再现一段记忆和感觉。

在塔可夫斯基的电影中,火似乎具有不寻常的象征性甚至是宗教意义,烈火总会让人想到惩罚和毁灭,焚烧后的灰烬、虚无。在《镜子》中,母亲坐在井上,看着不远处被烈火吞噬的房子,村里人进进出出忙于浇水、救火,母亲只是坐着看,似乎与己无关,背影看上去十分安详,这充满含义的镜头定格在“我”的心中,以至长大的“我”问母亲:“父亲不再回来那一年是不是房屋失火那年?”父亲的离弃,是塔可夫斯基深切的痛,所以火在这里代表了毁灭与失去。

2)诗意镜头

实际上回忆和梦境都具有飘忽不定的特点,无法知道它从什么时候开始,又在什么时候结束,一连串的思绪也往往没有逻辑性和时间的连续性、空间的延续性可言。为了在电影中体现出这种难以捉摸的质感,塔可夫斯基通过心理的、情感的联想,使各个片段再自然凝结起来。这是一种纯粹心理性的、反理性的镜头表达,呈现出一种诗意的意境。如影片的第一场梦境,最后一个镜头让年轻的母亲通过镜面与年迈的母亲相遇;下一个镜头从回忆又接回现在,摄影机仅对着房间,年迈的母亲与儿子正在电话里通话,告诉他以前印刷厂同事去世的消息;再下一个镜头转到年轻的母亲在印刷厂的记忆。塔可夫斯基通过这种感官的联想,仅用三个镜头就使故事自然经历了“梦境—现实—记忆”之间的转换。

塔可夫斯基不是通过闪回来连接各个片段的,而是通过时间的流逝和情感的勃发来实现,草地、木屋、树林这些连接在一起,既有蒙太奇的剪接,又有长镜头的连续,它是跳跃的,是流动的,打破了现实生活的逻辑,遵循着心理时间上的任意联想。

塔可夫斯基善于用长镜头来记录影像、抒发情绪。《镜子》里大约只有两百个镜头,比一般电影少了许多,但他的长镜头很少有静止不动的时候,总是在缓慢的运动中展露丰富的影像语言,展现场景的变换和推进剧情。

《镜子》影片的开始是一个长镜头,母亲坐在围栏上独自凝望屋前那片荒原,麦田和小路,一个陌生人正向这边走来。

镜头一 母亲独自坐在屋外的围栏上吸烟的背影,镜头推向远处的大树。树根深扎在地下,高大的树干崇高而静穆,像一个参透生命本性的安静的智者。相比之下,现在的人们行色匆匆,奔波劳碌,从不静下来思考自己的内在本性。

镜头二 镜头由母亲的侧脸(近景)摇向母亲面前的树林。

图2—10 优雅的母亲在静谧的时光里

镜头三 母亲正面的远景,背后是她居住的房屋。

镜头四 (远景)陌生男人走近搭讪,随着镜头和人物的移动,母亲从画外音进入画面,景别也变为近景。男人向母亲要香烟,点烟的时候,母亲回头望向镜头。

镜头五 (全景)母亲背后安睡的两个孩子。

镜头六 (全景)陌生男人紧挨着母亲坐在旁边,他们所坐的那根圆木折断了,两个人摔在地上。男人躺在地上大笑,转过头看到身旁的树木后突然严肃起来。起身说,他觉得植物可能也有感觉、意识甚至理解力,它们不像人每天奔波,满口陈词滥调。人不相信自己的内在本性,总是行色匆匆,没有时间静下来思考。随后男人准备离开,母亲有些关切地提醒他,他的耳朵流血了。

镜头七 (大远景)男人在麦田中走向远处。一阵劲风吹来,他停下脚步,回过头来伫立良久。

镜头八 (近景)母亲望着远处的男人。

镜头九 男人往前走了两步,又回过头来看了一下,转头继续走了。

镜头十 母亲走回房屋。画外音开始朗诵阿尔谢尼伊·塔可夫斯基的诗。

这是一个叙事较为完整的片段,值得注意的是,男人坐断了围栏摔在地上,他以一个新鲜的视角看到了身旁的树木,于是像诗人一样开始思考树木的感觉,以及人的精神堕落,这看起来和镜头内的情节毫不相干。男人走了,留下的只有风声,母亲走回木屋,塔可夫斯基的父亲阿尔谢尼伊·塔可夫斯基的画外音响了起来,朗读的是他自己的诗作。此时画面和诗融为一体,母亲泪流满面。

伴随着父亲的诗句,银幕上呈现的画面俨然也是一首流动的诗。在这段叙述中,主人公的自我意识、情感占据主导,所以人物深邃的内心世界在这里得以呈现。在塔可夫斯基的童年印象中,母亲身上有着满满的忧郁和孤独,这种情感浸透在记忆中。诗化的思维方式把人从现实世界的庸庸碌碌中解脱出来,向着精神性的、诗意的方向进发。的确,人生的某些层面只有诗才能忠实表达,塔可夫斯基生活体验里的爱和痛苦在影片中流淌。

又比如影片中有一个持续了一分钟多的长镜头:镜头首先固定在桌子上,小猫正在舔桌上的牛奶,然后出现了小主人公的手臂,他正往小猫身上撒糖;镜头缓缓右移,对小主人公的侧面进行特写,稍微停顿镜头又向右后方上抬,年轻的母亲出现在阴影的包围里,形成一个中景;停留片刻,母亲向右走出镜头,一个短暂的空镜头后,镜头缓缓右移,扫过房间的陈设,母亲重新入画,坐在窗边眺望;镜头逐渐推到近景后,又缓慢地从客观镜头变为主观镜头,转为母亲的视线:先是窗外近处院子里的凳子,然后缓缓抬升,对准远处的森林。这个缓慢的镜头配合着塔可夫斯基父亲诗歌的朗诵,将年轻母亲的孤独感自然而然地表露出来,没有紧张、激烈的煽情,而只是让观众同年轻的母亲一起体验这冗长流逝的时光,感受等待的寂寞和无奈。

影片的最后,濒临死亡的叙述者躺在病床上,他抓住了身旁的一只麻雀,用力握紧,然后抬起胳膊松开手掌将小鸟抛向天空。下一个镜头画面从远景的天空到中景的森林再到叙述者童年的乡间房舍。接着是特写镜头,年轻的母亲与父亲正躺在草地上讨论尚未出生的孩子,母亲回头眺望远方。再下一个镜头是年迈的母亲带着年幼的叙述者和妹妹从森林中走出来。整个段落通过小鸟的飞翔,描绘出垂死的病人从清醒到入梦的那个瞬间。通过镜头的引导,梦境中年轻的母亲、孩子和年迈的母亲跨越时空相遇。在巴赫《马太受难曲》庄严肃穆的背景音乐中,整个影片达到了情绪的最高潮,不同的时间在反复的交替后最终融合,达到了永恒。

有关从苏联到俄罗斯:电影大师经典作品评析的文章

塔可夫斯基是如此熟悉和热爱诗歌的影像诗人。虽然父亲早早离开了他及母亲,但父亲的诗人气质被塔可夫斯基继承,他如此热爱、熟悉,并深切理解父亲的诗歌,在电影中以动人的影像,将父亲的诗意阐发。塔可夫斯基的影像风格也或多或少受他父亲诗歌的影响,父亲的诗歌多以自然、时间和宇宙为主题,带有古典主义色彩。《镜子》是塔可夫斯基对电影诗意的实践,同时也是献给母亲的一部影片,想以此留住母亲的时光、母亲的坚强和不朽。......

2023-10-15

塔可夫斯基的影像美学风格在创作实践中大量使用长镜头来取代快节奏的蒙太奇。塔可夫斯基运用长镜头主要来展现自我与世界的关系。塔可夫斯基的电影语言为其传达超越性的精神境界开创了独特的诗性叙事,而这种诗性叙事不只是局限在长镜头的运用,同时也配合了丰富多彩的电影手段,比如地平线、田园、河流、树木等这些能够唤起象征意味的景观事物的插入。......

2023-10-15

安德烈·克里威诺夫斯基是苏联著名的动画大师,出生于莫斯科。曾两次荣获俄罗斯国家奖,并被授予“俄罗斯联邦人民艺术家”和“俄罗斯功勋艺术家”的称号。图9—12 安德烈·克里威诺夫斯基1966年的《小职员》是安德烈·克里威诺夫斯基的处女作,也是毕业作品。安德烈·克里威诺夫斯基的作品充满了社会批判性和讽喻性,多运用抽象和象征的手法,立意深刻,在动画的形式上进行了实验和探索,拓展了动画的表现空间。......

2023-10-15

尤里·诺斯坦是苏联著名的动画大师。1979年尤里·诺斯坦出品了的著名的动画作品《故事中的故事》,这部作品在世界动画影坛中享有极高的声誉,1980年获得了法国里尔电影节评审团大奖、加拿大渥太华动画节大奖等。此后几十年间,尤里·诺斯坦一直在拍摄这部作品,并引起许多次财务危机,但作品迟迟未能问世。尤里·诺斯坦的坚持不懈和完美主义让他赢得了“黄金蜗牛”的外号。......

2023-10-15

图9—7 列夫·阿特马诺夫列夫·阿特马诺夫是苏联著名的动画大师,生于莫斯科一个亚美尼亚家庭。1929年列夫·阿特马诺夫开始在国际工人制片厂动画工作室专门从事动画制作。二战爆发后列夫·阿特马诺夫上了前线。1957年《冰雪女王》的出品为列夫·阿特马诺夫的创作树立了一座丰碑。代表作《船上的芭蕾舞女》,1969年出品,片长16分钟,由列夫·阿特马诺夫执导。......

2023-10-15

另一类是带有抒情色彩的悲喜剧,这也是梁赞诺夫最具个人特色的作品,而其中最为成功的便是爱情三部曲:《命运的捉弄》《办公室的故事》和《两个人的车站》。下面主要论述梁赞诺夫爱情悲喜剧的艺术特点。悲喜剧是喜剧中的一种形式,主要还是以喜剧为主,兼有悲剧的某些成分,通常具有喜剧的圆满结局。悲喜剧能够大胆准确地反映出生活的本质,其背后都有着积淀深厚的复杂的社会内容和原因。......

2023-10-15

彼得·柴可夫斯基,19世纪俄国伟大的作曲家。由于在芭蕾舞剧创作方面作出了杰出贡献,他被誉为“近代芭蕾舞剧的开拓者”。柴可夫斯基诞生在俄罗斯的沃特金斯克。柴可夫斯基深感司法工作索然无味,对音乐的热爱却日益强烈,无法抑制。婚姻的失败使柴可夫斯基一度企图自杀,遇救后他借了一笔巨款才解除了这桩痛苦的婚姻。梅克夫人对柴可夫斯基的赞助长达14年之久,但从未正式见过面。柴可夫斯基称她为“能够了解我的灵魂的友人”。......

2024-08-19

《第六交响曲》是柴可夫斯基的最后一部作品,1893年3月完成,8月配器,10月28日首演于圣彼得堡,九天之后,柴可夫斯基便去世了。第一乐章是奏鸣曲式,由多个不同速度和旋律段组合而成。乐曲结构是无展开部的奏鸣曲式,其中所有的主题均贯穿了变奏的手法。柴可夫斯基在此打破了常规,用一个柔板乐章代替了通常的快板乐章,同时结构上也放弃了奏鸣曲式,而用了带尾声的再现三部曲式。......

2023-10-26

相关推荐