灾害调查和事故分析表明,结构布置方案对建筑物的安全有着决定性的影响。秸秆板轻钢发泡混凝土剪力墙结构承受的荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》及相关标准的规定;地震作用应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定。在抗震设防区里,当房屋采用秸秆板轻钢发泡混凝土剪力墙设计时,房屋应满足设防烈度地震作用下的抗震承载力要求。......

2023-10-12

根据国家统计局2017年发布的数据显示,2016年年末全国内地总人口138 271万人,其中城镇常住人口79 298万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为57.35%,比上年末提高1.25个百分点。随着城镇化率的不断提高,城镇常住人口逐年增多,但农村人口所占比重仍然很大。因此对于村镇建筑仍有很大的需求,从住房和城乡建设部发布的《2014年城乡建设统计年鉴》可以看出,2014年全国村镇建设总投入16 101亿元,其中房屋建设投入12 559亿元,在房屋建设投入中,住宅建设投入8 997亿元,占房屋建设投入的71.6%。这些数据更表明了目前村镇建筑的市场大有可为。

我国目前通过《村镇规划编制办法(试行)》对村镇规划实行统一标准。《镇规划标准》(GB 50188—2007)按规划期末常住人口的数量确定镇村规模,把镇村规划规模划分为小型、中型、大型和特大型四级;我国县域镇村体系规划中一般按镇村体系层次,自上而下依次划分为中心镇、一般镇、中心村和基层村四级。截止到2014年年末,全国共有建制镇20 401个,乡(苏木、民族乡、民族苏木)12 282个。

村镇如同大城市一样,也是人类活动空间集中的结果,是一个相对独立的经济实体或经济区域;也是一个社会实体,是人口聚居点;是政治文化活动的中心区域。它具备政治、经济、社会服务三大功能。但是,村镇与城市的功能有着很大区别,从聚居区来看,城市是从事非农生产活动人口的聚居区,而村镇是从事农业生产活动和非农业生产活动的共居区,个人或家庭从事多种职业的兼业劳动者或兼业户比重较大;从服务对象来看,城市的服务对象以城市居民为主,而村镇以农村居民为主;农民到城市的次数很少,而村镇是农民常去的地方、生活的处所;农村与城市的联系方式是间接的,而村镇本身就包含了农村。

每个村镇的功能不是天然的、自发的,它是受各种因素影响而逐渐形成的,如村镇的地理位置、交通运输条件、基础设施状况、产业结构、人口结构等。也正是受村镇功能的影响,村镇建筑在建设过程中一般都依据各地特点因地制宜地进行。城市与村镇功能上的区别导致了村镇建筑与城市建筑的区别越来越明显:与城市中鳞次栉比的高层建筑相比,村镇建筑具有自己鲜明的特点。通常,中心镇作为县的政治经济中心,其建筑形式与一般城市建筑有相似之处,而一般镇的建筑形式则多为沿街道两旁分布的低层住宅,且成片或带状分布。而在农村则基本以每家每户的独立式一至三层建筑为主,并且多集群式分布;村镇建筑不仅是人民群众日常生活起居场所,也是人民群众参与日常生产生活的场所,具有宜居宜业的特点,比如居民可以在自家住宅附近种蔬菜等;另外村镇建筑一般是自建房,没有城市建筑的容积率限制,且层高一般相对较高,整体建筑面积大,自由活动范围广,并且也不需要缴纳物业费、停车费等额外费用。

在《村镇建筑抗震鉴定与加固技术规程》征求意见稿中规定,既有村镇建筑主要是指乡镇与农村中层数为一、二层的未进行抗震设防的一般建筑。在《村镇住宅设计规范》征求意见稿中规定,村镇住宅是供村庄、集镇中的居民家庭居住使用的建筑,未规定层数。在《农村防火规范》(GB 50039—2010)中规定,农村的厂房、仓库、公共建筑和建筑高度超过15m 的居住建筑的防火设计应执行现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)等的规定。为严谨起见,本书限定的村镇建筑是指在县城以下的农村非建制镇(乡)(不含中心镇)、行政村(中心村或基层村)的集体土地上建造的五层及以下的民用建筑。

根据调研发现,目前我国的村镇建筑的主体结构依旧以砖混和木结构为主,同时在建筑风格上具有鲜明的地域化和地区化特色。首先,在地域方面,现代的南北方村镇建筑存在明显差异。从外观上看,南方由于多雨、气候湿热,建筑多为坡屋面,且屋顶较高方便通风散热;而北方由于降水量少,多风沙,一般多建成平屋面,既节省材料,方便清理,又可以晾晒农作物等。从构造来看,北方由于冬季寒冷,强调保温,墙体一般较厚,窗户较小;而在南方没有保温要求,强调通风散热,墙体做得较薄,窗户尺寸较大。其次,在地区方面,受当地材料、环境气候以及传统文化等的影响,形成了具有鲜明当地特色的建筑,主要为东南沿海石结构、西南地区木结构、岭南民居、皖南民居、华北平原四合院、西北生土窑洞、藏区碉房以及内蒙古草原地区的帐房形式等。下面将简要进行介绍。

石结构建筑(图1-1)是东南沿海地区普通人家经常采用的民居形式之一,具有造价低廉、取材方便、抗风耐湿、耐腐蚀性好等优点,主要分布在闽南沿海地区。福建省地震局“九五”期间调查数据显示,福建省农村石砌结构房屋面积约占农居总面积的18.4%,闽南地区约有2 000多万m2的石砌结构房屋,约有200多万人居住。

西南地区少数民族比如:傣族、壮族、侗族、苗族、黎族、景颇族、德昂族、布依族等建造的木结构建筑多以干栏式(图1-2)为主,一般为两层,底层架空,饲养牲畜,二层起居,具有通风、防潮、防兽等优点,主要分布在气候炎热、潮湿多雨的中国西南部亚热带地区,且不同的少数民族建筑均具有显著的民族特色。

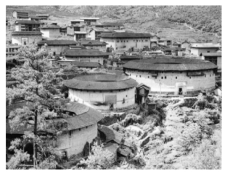

岭南地区是指中国南方五岭之南的地区。该区域冬暖夏热,夏季日照时间长,气候炎热、空气潮湿,因此该区域建筑通常符合通风和阴凉的特征,同时受不同文化意识、生活习俗的影响,岭南地区所存在的民居建筑主要形式可以分为广府建筑、潮汕建筑、客家土楼(图1-3)等。

图1-1 沿海石结构

图1-2 干栏式木结构

图1-3 客家土楼

皖南民居(图1-4)作为徽派建筑的代表,大都呈现高墙深院、青瓦白墙的特点。其古村落不仅与地形、地貌、山水巧妙结合,而且加上明清时期徽商的雄厚经济实力对家乡的支持,文化教育日益兴旺发达,那些徽商还乡后以雅、文、清高、超脱的心态构思和营建住宅,使得古村落的文化环境更为丰富,村落景观更为突出。其主要位于安徽省长江以南山区地域范围内,并且以安徽宏村—西递为主。浓郁的文化气息和保存良好的传统风貌使得宏村—西递皖南民居早在2000年就被列入世界遗产名录。

华北平原地区的典型建筑形式则是四合院(图1-5),尤以北京为代表。其基本特点是沿南北轴线对称布置房屋和院落,大门开在东南角,房屋整体坐北朝南。既有利于采光,适应华北地区寒冷干燥的冬季,同时也能保有良好的私密性。(www.chuimin.cn)

图1-4 皖南民居

图1-5 华北四合院

图1-6 靠崖式窑洞

窑洞是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式,广泛分布于黄土高原的山西、陕西、河南、河北、内蒙古、甘肃以及宁夏等省及自治区,主要有靠崖式(图1-6)和地坑院(图1-7)两大类。窑洞属于建筑学上的生土建筑,冬暖夏凉,是良好的节能建筑。

藏区和内蒙古地区的碉楼(图1-8),采用石或土砌筑而成,形似碉堡,故称碉房。碉房一般为2~3层,底层养牲畜,楼上住人。过游牧生活的蒙、藏等民族的住房还有“毡帐”(图1-9),这是一种便于装卸运输的可移动的帐篷。

图1-7 地坑院

图1-8 碉楼

图1-9 帐房(蒙古包)

改革开放以来,随着我国城镇化速度的不断加快,我国城镇人均住宅建筑面积从改革开放初的6.7m2提高到目前的33m2左右,增加了近4倍。虽然村镇建筑的住宅面积在不断增大,但其在建设过程中依旧存在不少问题亟待解决,主要表现在以下几个方面:

有关工业化村镇建筑的文章

灾害调查和事故分析表明,结构布置方案对建筑物的安全有着决定性的影响。秸秆板轻钢发泡混凝土剪力墙结构承受的荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》及相关标准的规定;地震作用应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定。在抗震设防区里,当房屋采用秸秆板轻钢发泡混凝土剪力墙设计时,房屋应满足设防烈度地震作用下的抗震承载力要求。......

2023-10-12

图4-1剪力墙结构示意图笔者在经过多年学术研究、试点工程应用以及与相关钢结构施工企业的合作之后,在现有研究成果和国内外最新相关研究成果的基础上,提出了一种工业化秸秆板轻钢发泡混凝土剪力墙结构。该剪力墙结构是在现场通过连接件将上述墙体逐层组装成三维空间结构,并在内外墙和上下层墙体连接处二次灌注高强发泡混凝土形成整体式空间剪力墙结构。......

2023-10-12

图4-29是现场吊装和安装楼盖施工过程图。图4-26工厂内楼盖预制施工工艺流程图图4-27楼盖轻钢龙骨拼装和单面覆板图4-28浇筑发泡混凝土和覆盖秸秆板图4-29楼盖的吊装和固定连接值得注意的是,在工厂里对楼盖的制作过程中,秸秆板的预处理是一个重要的施工过程。当发泡混凝土达到初凝后,撤除薄膜并覆盖另一侧秸秆板,完成房屋楼盖结构部分的制作。......

2023-10-12

图2-36叠合框架梁截面示意图1—后浇混凝土叠合层;2—预制梁;3—预制板叠合梁施工时,先将叠合梁的预制部分吊装就位,然后安装叠合板预制板,将预制板侧的钢筋伸入梁顶预留空间。图2-38采用整体封闭箍筋的叠合梁试验表明,键槽的抗剪承载能力要大于粗糙面,且易于控制加工质量和检验。图2-39梁端键槽构造示意图1—键槽;2—梁端面......

2023-10-12

在此,以常规叠合板为例介绍其构造要求,对于其他形式的叠合板,可参照进行设计。当采用悬挑叠合板,悬挑叠合板的上部纵向受力钢筋锚固在相邻叠合板的后浇混凝土范围内时,应在悬挑叠合板及其钢筋的锚固范围内配置截面抗剪构造钢筋。叠合板之间的接缝,可以采用两种构造措施:分离式接缝和整体式接缝。试验研究表明,这种构造形式的叠合板整体性较好。......

2023-10-12

表3-10系统的连接要求图3-44屋架支座节点图图3-45屋架支座节点加劲件屋架下弦杆的支承长度不应小于40mm,在支座位置及集中荷载作用处宜设置加劲件。图3-46上弦杆与下弦杆开口同向连接图3-47屋架下弦杆拼接图3-48上弦杆与屋脊连接屋脊构件采用U 型或C型钢的组合截面,其截面尺寸和钢材厚度与屋架上弦杆相同,上、下翼缘采用ST4.8 螺钉连接,螺钉间距600mm。......

2023-10-12

拼接长度不应小于150 mm,腹板之间的连接至少每边用4个ST4.2的自攻螺钉,每侧翼缘至少用4个ST4.2的自攻螺钉。具体设计时,在安全可靠的前提下,楼盖系统构造也可以采用其他的连接形式和构造方法,并按相关的现行国家标准设计。......

2023-10-12

近20年来,随着材料工业和建筑工业的发展以及北美现代木结构住宅进入中国市场,木结构建筑迎来黄金发展期。连续式框架结构是在19世纪30年代出现在美国的轻型木结构建筑。在我国,工业化梁柱式木结构体系的相关研究已经展开,并取得了一定进展。图5-7至图5-11例举了几个较为典型的现代木结构建筑。......

2023-10-12

相关推荐