由此认为对西域河流湖泊的水必须利用和防患并举,“不惟资以利用,抑且划为地险,襟带绝徼,古而然矣”。[26]该书“水”门以五卷篇幅,详细考察和记载了西域的诸水系河、水、泉、池、湖。安西北路记载了图尔库勒等6条河流,赛巴什湖等3个湖泊,鞭杆泉等23眼泉水。从中,我们可以得知西域各地何处多河流,何处多山泉,何处多湖泊,以便更好地利用和保护西域丰富的水资源。......

2023-10-12

地方志,是以行政区域为单位,记载一地各方面情况的综合性著作,是一地的全史。中国古代的地方志,创体于魏晋南北朝,宋以后开始盛行,明清则成为制度。雍正间曾颁布每六十年各地修志一次的制度。自上而下,有一省之“通志”,有“府志”“州志”“郡志”“厅志”“县志”,以至“场志”“乡志”“镇志”等。地方志内容广博,对该地区上至天文、星野,下至山川地理,中及人事关系、建置沿革、军政要事、人物典故、古迹名胜、风俗民情、文献著作、物产矿藏、田亩水利、人口、民族、宗教寺庙几乎无所不包。

体例,就是该方志区别于其他著述的整体表现形式,主要是如何分门别类,以更好地反映和容纳地方各方面的历史和情况。体例是志书编纂的“纲”,全书的撰述、内容的安排都必须以之为准绳。故而,我们评价一部志书,其体例的得失与特点,是一个很重要的方面。作为西域地方的全史《西域图志》,受到乾隆皇帝的极端重视,不断给予指示,为之撰文,而且集中一批学有专长的学者和官员从事撰述,故而其体例不仅吸纳了当时方志撰述的诸多优点,而且有许多独创的体例,体现了乾隆时期地方志撰述的皇家水平。

门类是任何一部地方志体例的主要表现。《西域图志》的分类在吸收前代省级通志分类的同时,根据西域特点,前后有过不少的变动,反映了该书撰修者对体例反复斟酌的独特匠心。

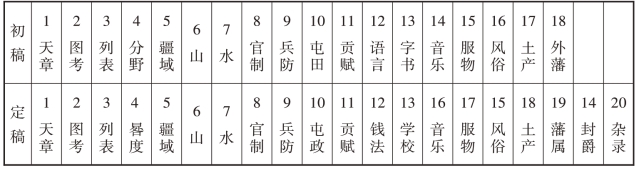

为此,我们将《西域图志》初稿的门类和定稿的门类,列表进行对比,以分析《西域图志》定稿门类的特殊之处。《西域图志》初稿的门类,系据《国朝宫史》[5]所列,定稿的门类则来自文渊阁《四库全书》所列。

表4-4 《西域图志》初稿、定稿门类比较表(www.chuimin.cn)

以《西域图志》初稿与定稿比较,由初稿的18门,定稿增为20门,更改名称和内容的,由“分野”改为“晷度”,使地理位置的确定更为科学与准确。“屯田”改称“屯政”,更精准地体现了西域屯田的政治和军事作用。“语言”和“字书”两门被删,其内容则分布于“杂录”之准噶尔部和回部之中,对于西域这样一个少数民族地区来说这样做显然更有利于表现各民族文化的特点。“外藩”改为“藩属”,准确地体现了西域“归化”诸族,既有归清廷直接统治的哈萨克等民族,也有地处域外真正外藩的霍罕、爱乌罕、布哈尔等。新增“钱法”“学校”“封爵”和“杂录”四门,体现了清廷加强对西域统治的经济、文化措施和民族政策、民族状况。从中可以窥知,该书初稿撰写时虽已经过了十分慎重的酝酿设计,而至增纂定稿间,又经过了比较重大的修改。

从定稿编排体例中可以看出,《西域图志》在保存史料的同时,更注重传播西域的基本信息。所以在总共52卷之中,卷首天章、疆域、晷度、图考、山、水共占了33卷,清朝对新疆治理措施的内容,官制、兵防、屯政、贡赋、钱法、学校、封爵、藩属占了13卷,风俗、音乐、杂录共4卷。体例安排上侧重对新疆基本状况、治理政策和措施的记述,反映了作者对西域治理的全面认识。

有关清代《西域图志》研究的文章

由此认为对西域河流湖泊的水必须利用和防患并举,“不惟资以利用,抑且划为地险,襟带绝徼,古而然矣”。[26]该书“水”门以五卷篇幅,详细考察和记载了西域的诸水系河、水、泉、池、湖。安西北路记载了图尔库勒等6条河流,赛巴什湖等3个湖泊,鞭杆泉等23眼泉水。从中,我们可以得知西域各地何处多河流,何处多山泉,何处多湖泊,以便更好地利用和保护西域丰富的水资源。......

2023-10-12

西域,无论从自然地理或人文地理来看,都是一个相对独立的地理单元。“三山夹两盆”的自然地理环境,天山横亘新疆中部,又将其分割为两大区域,即天山南部地区和天山北部地区。以后各代均在西域设官管辖,并在一些地方实行与内地相同的郡县制。也就是说,康熙时期西域地理范围的东界已经恢复到了明代以前的阳关、玉门关以西。二是“西接葱岭”。乾隆平定西域后,葱岭地区全部归清政府管辖。......

2023-10-12

西域统一后归附清朝,主要分布在阿勒泰、塔城、伊犁地区。清代被称为布鲁特。主要是清军在平定西域后留守屯垦人员,多在北疆。为直观、形象地表现乾隆时期西域民族分布情况,笔者根据《西域图志》和其他文献记载,绘制了清乾隆时期西域民族分布示意图。6-1清朝乾隆时期西域民族分布图从《西域图志》看,汉族自汉朝以来就在西域定居,回族则是元明两朝在西域定居的。维吾尔、蒙古、哈萨克、柯尔克孜族是西域世居民族。......

2023-10-12

乾隆时期平定西域的斗争,主要是平定准噶尔部和大小和卓。[53]准噶尔的内乱使乾隆下定决心乘势出兵西域,完成统一大业。由于厄鲁特和西域各族人民对准噶尔贵族的内讧和残暴统治十分不满,清廷统一西域的行动,受到牧民和各族人民的支持和拥护。乾隆二十一年二月,清军再次兵分两路进军西域。大、小和卓是乾隆时期西域两位伊斯兰教领袖。......

2023-10-12

清乾隆间统一西域后,通过实地调查和文献考证,《西域图志》“山”门以四卷篇幅,将西域诸山大体整理为南山山脉、天山山脉和北天山系列,将诸山走向及支脉位置予以准确记述,提供了西域诸山的新知识。[22]横贯西域的天山山脉,又被称“祁连”“雪山”“白山”“折罗曼山”。该山脉层峰叠嶂,随地异名。葱岭,又名为极疑山,在天山西南与南山会合处,为西域西境之屏障。......

2023-10-12

《西域图志》中收录了部分乾隆皇帝的纪事文,如《准噶尔全部纪略》《御制铁章记》《御制哈萨克使臣至令随围猎并成是什》等等。其中,卷三十七所收录的《御制土尔扈特部纪略》,记述了乾隆皇帝通过亲自询问,了解了土尔扈特部的世系,进入俄罗斯的时间,以及该族内部之纠纷等。乾隆皇帝御制西域问题的论说文有《开惑论》《故大学士黄廷桂挽辞》等。乾隆皇帝的一些诗前之序,往往也是记事。......

2023-10-12

乾隆时期,清政府对西域实施了一系列治理措施。清朝统一新疆的初期,天山南路维吾尔人有25万左右,加上北路的厄鲁特蒙古人口,总计不会超过30万人。乾隆统一西域后,采取了多种措施,统一货币,整理财政税收,发展城市、交通及商业贸易,促进了城镇经济的发展和兴起。......

2023-10-12

我们在第二章第一节统计,《西域图志》的撰述者对传统经史子集中有关西域的记载和著述几乎搜罗殆尽,并加以引述,进行辨析。《西域图志》的作者们对历代正史予以了特别的关注,并引以考据,可见乾隆皇帝及其臣子们的古代史料观与当代文献学家的认识是一致的。这是该书资料可靠性的最重要的基础。这些地理典籍的使用,为《西域图志》提供了可靠的资料。《十六国春秋》等三部西北历史古籍是治西北史尤其是西域史的最重要资料。......

2023-10-12

相关推荐