可能是因为失去了吐蕃的支援,咸亨四年十二月,在萧嗣业行军的打击下,弓月、疏勒二国王入朝请降。至迟在上元二年,唐朝又逐渐恢复了对四镇的统治[178]。刘安志先生则通过对吐鲁番出土文书的考证指出,在咸亨二、三年间龟兹仍称安西;咸亨三年至上元三年间,安西都护府并未迁回西州[181]。那么在咸亨元年罢四镇到上元二年前后恢复四镇的这段时间里,安西都护府是否迁回了西州呢?......

2023-10-03

(一)垂拱年间西域形势的转折

永淳元年(683)王方翼平定阿史那车簿之后,唐朝暂时稳定了西域局势,并逐步调整了其在西域的统治格局。然而,次年唐朝内部即发生了剧烈的政治动荡,进而波及了唐朝的边疆形势。弘道元年(684)十二月,唐高宗驾崩,中宗即位,武后以皇太后的身份临朝称制。嗣圣元年(685)二月,中宗被废,睿宗即位,武后仍然临朝称制[281]。武后实际上掌握了唐朝的朝政,这也招致了一些唐朝官员的反对。柳州司马徐敬业即起兵反叛,不久即被剿平。但此事牵连甚广,大量官员或贬或死,单于道安抚大使程务挺被斩于军中,此时身为夏州都督的王方翼也贬死崖州[282]。当时程务挺的主要任务就是防范、追讨东突厥骨咄禄及元珍等,他也成功地遏制了东突厥复兴的势头。程务挺被杀给了突厥以喘息之机,史称“突厥闻务挺死,所在宴饮相庆”[283]。垂拱元年(685)五月,同罗、仆固等漠北铁勒部落叛乱,唐朝遣刘敬同发河西骑士出居延海进讨[284]。与此同时,唐朝又自西域发兵以征讨铁勒反叛部落,也由此拉开了垂拱年间西域连年用兵的序幕。

《新唐书·陈子昂传》载:

于时,吐蕃、九姓叛,诏田扬名发金山道十姓兵讨之。十姓君长以三万骑战,有功,遂请入朝。后责其尝不奉命擅破回纥,不听。[285]

稍早之前,武后已经擢西突厥兴昔亡可汗阿史那弥射之子阿史那元庆为左玉钤卫将军、兼昆陵都护,继其父为兴昔亡可汗,统领五咄陆部落[286]。黄惠贤先生指出,随田扬名自金山道讨击铁勒部落的“十姓兵”,应即阿史那元庆率领的五咄陆部落兵[287]。又据《陈子昂集》卷八《上西蕃边州安危事》所谓“经途六月,自食私粮”[288],自被征发后,西突厥兵经历了六个月的征行,则战事大致结束于垂拱元年末。反叛的同罗、仆固部被击散,但同时西突厥兵又擅自击破了回纥部落。阿史那元庆带领的西突厥诸部君长,在战事结束后并没有立刻返回,而是要求入朝,武后则以其擅自击破回纥部落而拒绝其入朝。据陈子昂所见,金山军首领滞留于甘州等待入朝,他们自认为助国讨逆有功而期望得到优厚的封赏[289]。则其还蕃至少也在垂拱元年底或二年初了。

吐鲁番出土《唐开元二年(714)帐后西州柳中县康安住等户籍》中有:

②《吐鲁番出土文书》图版本肆,第127页。

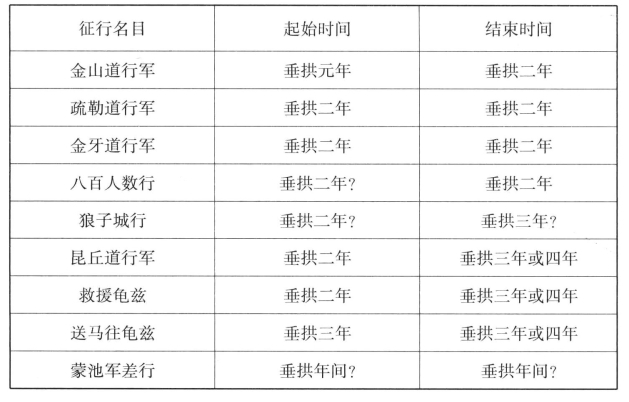

白丁康安定为“垂拱元年的金山道行没落”,他参与的金山道行军显然就是田扬名发金山道十姓兵征讨同罗等部之行军。这确切地证明,田扬名的金山道行军是在垂拱元年[290]。同时,这件文书也说明西州当地也有白丁被征发参与了此次行军。吐鲁番文书中又有《唐垂拱二年西州高昌县征钱名籍》,其中有:

④《新获吐鲁番出土文献》,第5—7页。

根据文欣先生的研究,这是一件按照户等高低差科征钱的名籍,时间大致在垂拱二年疏勒道行军后,征收范围为西州高昌县、武城县的未征行之家,而征钱的用途很可能与军事有关[291]。文书载有当乡下中户和下下户两个户等的情况,值得注意的是,每个户等下都列出了参与金山道行和疏勒道行的户。下中户有19户参与了金山道行,14户疏勒道行;下下户则有1户金山道行,疏勒道行户数不明,但至少有3户。而当乡总共有下中户119户,下下户105户。相对来说,参与金山道行的户数是很多的。由此可见,垂拱元年的金山道行军,是在西州乡里征发了相当数量的百姓来参与征行。但从下中户征发19户而下下户只有1户的情况看,差兵先取户殷多丁的标准,在此时还是得到了较好的执行[292]。总之,垂拱元年的金山道行军是一次规模较大的军事行动,不仅征发了大量的西突厥十姓兵,还在西州征发了相当数量的白丁。

东突厥的再次崛起已经给唐朝的北部边疆带来了巨大的威胁,漠北铁勒部落的动荡更是使内忧外患的唐朝难以应付,自西域调兵讨击同罗等部也实属无奈。但金山道行军并没有彻底解决漠北的问题,回纥的破散使局面变得更加复杂,唐朝将安北都护府回撤至同城实际上也宣告了其对突厥及漠北羁縻统治的削弱。但更为严重的是,垂拱元年蕃、汉兵远征漠北,造成了西域防御的空虚。唐朝也为此付出了惨重的代价。

《大事纪年》狗年条记载了垂拱二年(686)论钦陵领兵赴突厥之事。乌瑞(G.Uray)先生的翻译为:

(686年夏),[大]论[噶儿]钦陵赞婆率军远征突厥之境(Dru-guyul),故此停留在境外。[293]

王小甫认为是年论钦陵已离开吐蕃,但受阻于勃律,并未到达突厥地[294]。但文欣指出,是年吐蕃已进入突厥之地,并驻留于其地,且突厥之地当是指西域地区[295]。根据乌瑞翻译的文意来看,文欣的解释显然更加合理。论钦陵率领的这次出征西域,很可能是一次较大规模的远征。

经过学者的研究,现在已经可以清楚地知道,垂拱二年唐军在四镇地区与吐蕃展开了激烈的争夺战。《文苑英华》卷九三〇所载员半千撰《蜀州青城县令达奚君神道碑》中有:

(垂拱)二年,授高陵县主簿,以旧德起也。属西蕃不静,北方多难,被奏充〔金〕牙道行军司兵,事不获以,遂即戎焉。君设策请拔碎叶、疏勒、于阗、安西四镇,皆知所计。谋存于我,功在诸人,授之加朝议郎,行蒲州司法参军事。[296]

高陵县主簿达奚思敬作为司兵参军参与了金牙道行军,并参与策划了“拔碎叶、疏勒、于阗、安西四镇”的军事行动。又《唐裴沙墓志》中载有:

公讳沙,字钵罗,疏勒人也……属藩落携贰,安西不宁,都护李君与公再谋,奏拔四镇。公乃按以戎律,导以泉井,百战无死败之忧,全军得生还之路。翳公是赖,朝廷嘉之,特拜游击将军,寻加折冲都尉。[297]

这方墓志再次提到了都护李公谋划“拔四镇”之事。裴沙作为疏勒国人,很可能是参与了疏勒方向的军事行动。岑仲勉据此指出,武后垂拱二年有再次放弃四镇之事[298]。吐鲁番出土《武周延载元年汜德达轻车都尉告身》(以下简称《汜德达告身》)有:

①《吐鲁番出土文书》图版本叁,第406页。

从这件文书看,至少在垂拱二年十一月以前,金牙军完成了“拔于阗、安西、疏勒、碎叶等四镇”的任务。吴震先生指出,此处的金牙军就是《蜀州青城县令达奚君神道碑》中的金牙道行军,并认为金牙道行军为永淳元年(682)以裴行俭为金牙道行军大总管的那次金牙道行军[299]。唐长孺先生则指出,告身文书中的金牙军与《蜀州青城县令达奚君神道碑》中的金牙道行军确为一事,但此次行军应是发生在垂拱二年左右,行军的目的是护送阿史那元庆及斛瑟罗还领旧部并声援四镇,最终以罢四镇作为战役的结果[300]。文欣则进一步指明,垂拱二年唐朝罢四镇之事,主要是与吐蕃进入西域有关[301]。综合前人研究成果,可以认为在垂拱二年(686),吐蕃论钦陵带兵进入西域,唐朝发动金牙道行军与吐蕃争夺四镇,最终以拔四镇告终。

也有不少学者认为,“拔四镇”是指攻取四镇。郭平梁先生便认为,高宗末年吐蕃占领了四镇,武后垂拱初年的金牙道行军是对四镇的攻取;他进一步指出《唐六典》卷五所载“勋获之等级”中并无撤退酬勋的记载,故《汜德达告身》中的“拔四镇”,当是指攻取四镇[302]。王文才先生也对撤退酬勋之事提出质疑,并认为咸亨元年罢四镇后唐朝一直未能恢复四镇,垂拱二年“拔四镇”实际上是唐朝有计划地攻取四镇[303]。郭锋先生亦认为垂拱以前吐蕃一直控制着四镇,垂拱年间武后计划攻取四镇,唐朝才与吐蕃展开激烈的战斗[304]。薛宗正先生也认为有垂拱二年“再收四镇”之事[305]。然而,前文的讨论已指出,咸亨元年罢四镇后不久,唐朝即已收复四镇。仪凤年间吐蕃进入西域也很可能并未占领四镇,且调露元年裴行俭擒阿史那都支之时,曾征召四镇诸蕃酋长,可知其时四镇仍归唐朝所有。故在垂拱初年,应当是唐朝占有四镇、吐蕃攻取的态势。且《唐裴沙墓志》中所载“公乃按以戎律,导以泉井,百战无死败之忧,全军得生还之路”之语,明显是战略撤退[306]。《汜德达告身》中的“拔四镇”酬勋之事,看似不可思议,但这也要考虑到武后从临朝称制到登基前后的政治氛围。武后称制之后,反对的大臣或贬或死,朝野上下唯敢称其盛德。其登基前后,天下更是广进祥瑞。《旧唐书·陈子昂传》所载陈子昂之上奏中有:

且国家近者废安北,拔单于,弃龟兹,放疏勒,天下翕然,谓之盛德。[307]

“废安北”是指垂拱元年撤安北都护府至同城之事,而所谓“弃龟兹,放疏勒”自当是指时间相近的垂拱二年“拔四镇”。显然,出于政治宣传的需要,唐朝在边疆的收缩态势,被歌颂成休甲兵的盛德之事。且成功撤出四镇兵力以保证军事力量不被歼灭,如《唐裴沙墓志》所言之“全军得生还”,实际上也可以看作是具有战略意义的成功作战。故在当时的历史环境下,“拔四镇”酬勋也未尝不可。另外,唐朝于垂拱二年九月,以阿史那步真之子阿史那斛瑟罗为右玉钤卫将军、兼蒙池都护、袭继往绝可汗,押五弩失毕部落[308]。唐朝再次起用西突厥贵族来镇抚弩失毕部落,可能也与是年碎叶镇的罢弃有关。总之,垂拱二年的金牙道行军,是以唐朝放弃四镇而告终的。

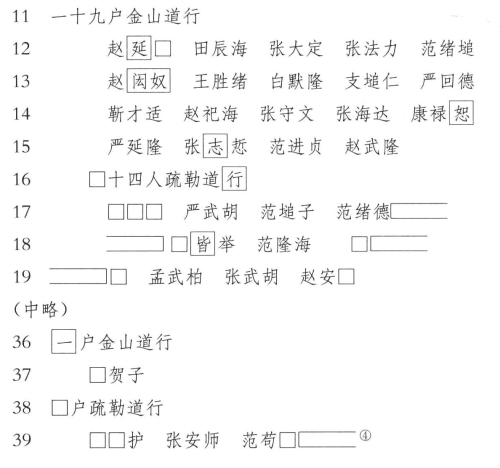

但是从出土文书看,垂拱年间唐朝在四镇的军事行动,远不止金牙道行军。吐鲁番阿斯塔那501号墓中出土有一组与征镇相关的文书,其中《唐高宗某年西州高昌县左君定等征镇及诸色人等名籍》(以下简称《左君定名籍》)有:

①《吐鲁番出土文书》图版本叁,第386—387页。

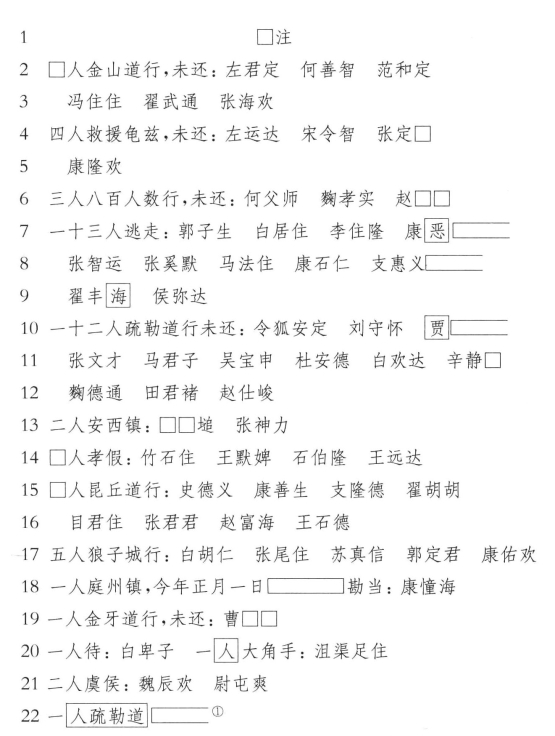

文书中所见的行军有“金山道行”、“救援龟兹”、“八百人数行”、“疏勒道行”、“昆丘道行”、“狼子城行”等。大谷2850等文书中又见有“送马往龟兹”[309]。黄惠贤、文欣都对这一组军事文书进行了细致的研究,大致可以认为除了金山道行军发生在垂拱元年以外,其余行军的起始时间多在垂拱二年[310]。文欣将文书所载的垂拱年间唐朝在西域的行军整理归纳,做出了表格,现引用如下:

表9 垂拱年间西域战事情况表

值得注意的是,虽然诸道行军大多发生在垂拱二年,但直到垂拱三年或四年,四镇的战斗依然在延续。昆丘道行军便是一次历时较长的行军,至少在垂拱三年尚未结束[311]。而在垂拱三年或四年,仍然有“救援龟兹”与送马往龟兹之事。《大事纪年》载有:

及至猪年(687,垂拱三年),赞普驻于延葛川。论钦陵领兵赴突厥gu-zan地。[312]

可知垂拱三年论钦陵仍在西域征战[313]。根据《汜德达告身》,在垂拱二年十一月三日以前,唐朝已经下令拔于阗、安西、疏勒、碎叶四镇。不过从垂拱三年的战事来看,虽然四镇已经罢弃,唐朝却并未完全放弃龟兹。

垂拱三年十二月,武后下诏命文昌右相韦待价为安息道大总管出击吐蕃,这也是为了应对垂拱三年吐蕃对西域的进一步攻势[314]。韦待价迁延不进,直至永昌元年(689)五月才与吐蕃大战于寅识迦河,大败而归[315]。武后震怒,大总管韦待价流绣州,而副大总管、安西大都护阎温古则被处斩[316]。安息道行军失利后,时任安西副都护的唐休璟安抚西土,被授予西州都督之职[317]。此役战败,无疑会大大削弱唐朝对四镇地区及西突厥的羁縻统治。又韦待价战败后,“旋师弓月,顿于高昌”[318],可知其征战之路线为天山北道,而决战之寅识迦河更应在弓月以西。《资治通鉴》胡三省注云:“据《旧书·韦待价传》,寅识迦河当在弓月西南”[319],似得其实。从地理位置看,弓月城更西,就到了碎叶。所以韦待价与吐蕃激战之地恐在碎叶一带。此战的结果很可能是唐朝失去了对碎叶附近西突厥诸蕃的控制。吐蕃取得碎叶后,立阿史那元庆之弟阿史那仆罗为十姓可汗,而唐朝在垂拱二年派去安抚弩失毕部落的阿史那斛瑟罗,很可能也在此时归朝[320]。天授二年(691)三月,唐朝曾命岑长倩出击吐蕃,但出师途中岑长倩就被诏还并下狱致死[321]。直至长寿元年(692)九月,武威军总管王孝杰才大破吐蕃,克复龟兹、于阗、疏勒、碎叶等四镇[322]。

(二)垂拱大战中西州对四镇的支援

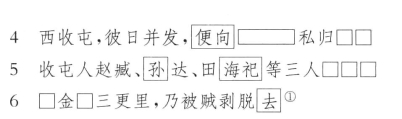

学者们一般认为,垂拱二年拔四镇以后,安西都护府迁出了龟兹,但迁往何地却有争论。黄惠贤先生认为安西都护府迁至焉耆[323]。王永兴、程喜霖、刘安志等先生则认为安西都护府迁回西州[324]。但如前文所述,垂拱三、四年间四镇战事未绝,唐朝并没有完全放弃四镇地区。出土文书中亦未见有明确证明垂拱年间西州都督府降格为西州的证据。故其间安西都护府是否迁出及迁往何处,尚难有定论。黄惠贤又提出,永昌元年安息道行军失利后,安西大都护阎温古被杀、副都护唐休璟转西州都督,说明安西都护府的建制取消了[325]。这种推论实际上也是建立在安西都护府垂拱二年后迁西州的基础上。吐鲁番出土《唐载初元年(690)后牒为屯人被贼事》文书中有:

3 牒:得牒称,前件人去七月内被差向安

①《新获吐鲁番出土文献》,第18页。

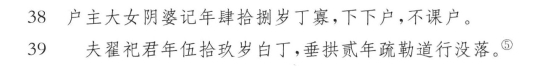

文书提到赵臧等人在“去七月”被差向安西收屯。这些人很可能是从西州被差向安西的,这或许可以说明当时安西不在西州。但可惜这件文书没有纪年,根据文书中“人”、“月”为武周新字,可以推断其书写时间在载初元年后[326]。又此文书是书写在《武周天授三年(692)户籍稿》背面,可知其距天授三年不远。长寿元年(天授三年四月改元如意,九月又改元长寿,692)复四镇之后,吐蕃势力应当已被逐出四镇地区,且唐朝派重兵镇守四镇。故文书中反映的自西州差人向安西收屯,并发生“被贼剥脱去”的事件,很可能是在长寿元年复四镇以前,此时安西不在西州。则垂拱二年后安西都护府迁西州及永昌元年后安西都护府罢废的观点,也只能限于推论。

在垂拱年间唐朝与吐蕃的争夺战中,西州为四镇地区的战事提供了巨大的人力支持,这也给西州带来了不小的影响。如前文所述,垂拱元年金山道行军,就有相当数量的西州兵参与了征行。又如前引《左君定名籍》,其中载有大量参与诸道行军“未还”及“逃走”的人名。黄惠贤认为,吐鲁番阿斯塔那501号墓出土的这组文书,是武后垂拱年间西州高昌县发遣兵募文书,其中所列被征点的人是白丁[327]。文欣则列举了大量证据,证明名籍中的人很多可以确定是卫士,并进一步判定这组文书为前庭府某团文书[328]。根据文欣的统计研究来看,这组文书确实应当是与前庭府有关。由此看来,垂拱二年的诸道行军使西州的府兵卫士大量减员。仅就《左君定名籍》文书中的前庭府某团来看,损失的兵员可能就有一半[329]。

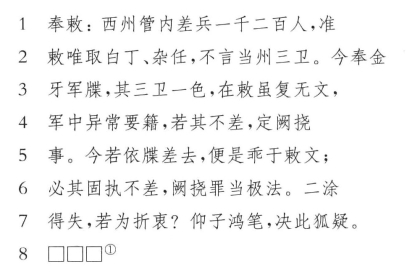

除了府兵卫士以外,西州的白丁也被大量征发。《唐垂拱二年后西州差兵试判》文书中有:

①金同祖:《流沙遗珍》,1940年,第1—2页,图1。

此件文书为试判题,但其中提到的差兵之事,应当是真实发生的案例[330]。可以看到,垂拱二年的金牙道行军,一次就在西州差兵1 200人。按照朝廷敕文,征兵范围涵盖白丁和杂任,但金牙军又要额外征发西州的三卫。唐长孺先生指出,杂任是不服兵役的,三卫按法令也不应当由地方差点充行,金牙道行军的差兵却及于杂任和三卫,说明垂拱年间频繁的征行,已经远远超出了府兵和白丁所能承担的限度[331]。据文欣统计,垂拱年间西州参与征行的白丁数量至少有3 000人[332]。在如此大规模差兵的情况下,所谓“凡天下诸州差兵募,取户殷丁多,人材骁勇”之法规也遭到了破坏。从前文所引《唐开元二年帐后西州柳中县康安住等户籍》文书来看,康安住户内有三丁,其弟康安定垂拱元年被差金山道行没落,而垂拱二年康安住与康安义被差疏勒道行没落,竟至绝户。又《唐开元三年帐后柳中县高宁乡户籍》中有:翟祀君应是户内单丁,他战死后只能由其妻当户。西州白丁的大量损耗也可见一斑。这对武周时期西州社会造成了深远的影响,表现为府兵简点原则破坏导致府兵的卑贱化,以及见在白丁因负担加重而大量逃亡[333]。

⑤池田温:《中国古代籍帐研究》,北京:中华书局,2007年,第104页。

除了征行之外,西州府兵还承担了庭州和安西的一部分镇戍任务。如前引《军团牒》文书中,就载有康佑住等2人庭州镇,解养生等6人安西镇。说明至少从此时开始,西州的府兵就要赴庭州、安西参与镇戍。上引《左君定名籍》中亦有1人庭州镇、2人安西镇。同墓出土的《唐高宗某年西州高昌县贾致奴等征镇及诸色人等名籍》(以下简称《贾致奴名籍》)有:

②《吐鲁番出土文书》图版本叁,第385页。

这里又见有董海绪等12人庭州镇,以及1人“先替人庭州镇”者。另外,《唐张义海等征镇及诸色人等名籍(一)》(以下简称《张义海名籍》)文书中有:

③《吐鲁番出土文书》图版本叁,第387页。

又见有曹玄恪等2人安西镇。根据文欣的研究,《左君定名籍》的时间在垂拱三年;《张义海名籍》应是《贾文聪团名籍》的一部分,时间在垂拱三年;《贾致奴名籍》的时间则应在垂拱二年之前[334]。从《贾致奴名籍》中的12人庭州镇到《左君定名籍》中仅有1人庭州镇,也表明在垂拱二年战事激烈导致西州府兵赴庭州镇守的人数减少。而《张义海名籍》中标注“去年安西镇”,或许也可表明此时安西四镇已被罢弃,此2人滞留在安西尚未撤回。总之,从这些出土文书来看,至少自调露元年至垂拱年间,有相当数量的西州府兵赴庭州和安西镇戍。此外,还可以看《贾致奴名籍》中记有1人“先任焉耆佐史”不还。同墓所出《唐张义海等征镇及诸色人等名籍》中有“一人先任庭州”[335],下文残缺的部分可能也是“佐史”一类。由此可知,也有西州人曾在焉耆和庭州担任胥吏[336]。

总之,西州有大量的府兵和白丁参与了垂拱年间四镇的大战,而且从更广阔的视角来看,唐朝在西域的各项军事行动几乎都会征发西州府兵或兵募,同时又有西州府兵参与了庭州与安西的日常镇戍。诚如张广达先生所言,唐代西州一直面临着人力紧张的状况[337]。但相对于伊州、庭州来说,西州人口还是相对较多的,且人口构成是以汉人为主体。这也决定了西州可以成为唐朝经营西域的一个重要的兵源地。从这一角度看,西州虽然已经不再是唐朝经营西域的最前线,但却从人力上起到了战略后方的重要作用。尤其是在垂拱年间唐朝失去四镇后,西州就成了唐朝与吐蕃争夺四镇的基地。然而,如前文所述,垂拱年间的四镇争夺战给西州带来了极大的负担,西州损失了大量的府兵和白丁。在这种情况下,很难再像之前那样通过少量的镇兵和西州当地的人力来作为经营西域的基本力量。唐朝努力维持的以伊、西、庭支援安西四镇的统治格局,面临着愈发严峻的挑战。新军政体制建立的时代即将到来。

【注释】

[1]《旧唐书》卷四〇,第1647页。

[2]《资治通鉴》卷二〇〇,第6309页。

[3]《旧唐书》卷一九八,第5304页。

[4]伊濑仙太郎:《中国西域经营史研究》,第187—190页。

[5]吴宗国:《唐高宗和武则天时期安西四镇的废置问题》,《丝路访古》,兰州:甘肃人民出版社,1982年,第165页。

[6]李必忠:《安西四镇考辨》,载《唐史研究会论文集》,西安:陕西人民出版社,1983年,第387—390页。

[7]尚永亮:《唐碎叶与安西四镇百年研究述论》,“李白与丝绸之路”国际学术研讨会会议论文。笔者参加会议期间得以拜读此文,并聆听尚老师教诲,在此表示感谢!

[8]荣新江:《新出吐鲁番文书所见西域史事二题》,第339—345页。

[9]张广达:《唐灭高昌国后的西州形势》,第137—139页。另可参见王小甫《唐初安西四镇的弃置》《,历史研究》1991年第4期,第117—128页。

[10]《吐鲁番出土文书》图版本叁,第36页。

[11]《吐鲁番出土文书》图版本叁,第310—311页。

[12]《新获吐鲁番出土文献》,第303页。

[13]《新获吐鲁番出土文献》,第304—308页。

[14]前引《旧唐书·地理志》(第5304页)便将碎叶列为四镇,但唐朝最初控制碎叶是在高宗调露元年(679),详见后文。

[15]孟彦弘:《唐前期的兵制与边防》,《唐研究》第1卷,1995年,第249页。

[16]《资治通鉴》卷一九九,第6273页。

[17]《资治通鉴》卷一九九,第6273—6274页。内藤みどり认为,千泉在碎叶附近,为建于弩失毕部之牙庭;双河在今博尔塔拉附近,为建于咄陆部(具体为摄舍提部)之牙庭。见内藤みどり《西突厥史の研究》,第262页。

[18]《旧唐书》卷四,第69页。此时阿史那贺鲁已经“西遁”,因此进攻庭州的有可能是阿史那贺鲁属下的处月、处密等部。

[19]《资治通鉴》卷一九九,第6274—6275页。

[20]《旧唐书》卷四,第70页。松田寿男认为牢山即《隋书》所载之贪汗山,即今博格达山,见松田寿男《古代天山历史地理学研究》,第401页。

[21]《唐会要》卷七三《安西都护府》,第1576页。

[22]《新唐书》卷二一八《沙陀传》,第6154页;金满州设立的具体时间,参见《资治通鉴》卷一九九,第6285页。

[23]《旧唐书》卷四,第74页。

[24]以上见《资治通鉴》卷二〇〇,第6295—6300页。

[25]《旧唐书》卷四,第76页。

[26]《资治通鉴》卷二〇〇,第6301页。

[27]《新唐书》卷二一五下,第6062页。

[28]关于战役的详情,参见内藤みどり《西突厥史の研究》,第243—251页。

[29]吴玉贵:《突厥汗国与隋唐关系史研究》,第319页。

[30]《旧唐书》卷四,第78页;《旧唐书》卷一九四下,第5188页。

[31]《唐会要》卷七三《安西都护府》载:“其月十七日,又分其种落,列置州县。以处木昆部为匐廷都督府,以突骑施索葛莫贺部为嗢鹿都督府,以突骑施阿利施部为絜山都督府,以胡禄屋阙部为盐泊都督府,以摄舍提暾部为双河都督府,以鼠尼施处半部为鹰娑都督府”,第1567页。

[32]详见吴玉贵《突厥汗国与隋唐关系史研究》,第319页。

[33]薛宗正认为安西都护府在显庆三年(658)即晋升大都护府,龙朔二年(662)安西大都护府返治西州,乾封二年(667)又降为安西都护府。见薛宗正《安西与北庭》,第86—87、122页。此说恐怕未必正确。高宗时期史料称安西大都护者,似仅见有《赠太尉裴公神道碑》及《旧唐书·裴行俭传》载裴行俭曾任“安西大都护”。除此以外,高宗时期其他史料多称安西都护,如《唐故夏州都督太原王公神道碑》所载之王方翼职衔便是安西都护,龙朔三年高贤救援于阗时头衔亦是安西都护。故疑高宗时代安西都护府并未晋升为大都护府。

[34]《资治通鉴》卷一九九,第6271页。

[35]于阗王伏阇信贞观二十三年(649)七月入朝,高宗“留数月而遣之”,见《旧唐书》卷一九八《于阗传》,第5305页。

[36]《册府元龟》卷九九一,第11478页。

[37]参见柳洪亮《唐天山县南平乡令狐氏墓志考释》,第78—80页。

[38]杨兴华:《西安曲江发现唐尼真如塔铭》,第81页。

[39]此表根据裴成国先生所列《高昌人入唐历官情况表》修改而成,参见裴成国《高昌国社会经济文化新论》,第159—160页。

[40]《新获吐鲁番出土文献》,第115—117页。

[41]《新获吐鲁番出土文献》,第305—307页。

[42]《册府元龟》卷九九一,第11479页;另见《新唐书》卷二二一上,第6232页。

[43]《旧唐书》卷一九八,第5296—5297页。

[44]李方:《唐西州行政体制考论》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,2002年,第3—12页。

[45]孟彦弘:《唐前期的兵制与边防》,《唐研究》第1卷,1995年,第249页。

[46]《新唐书》卷四九下,第1315页。

[47]参见陈国灿《关于宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,载陈国灿、刘永增编《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,北京:文物出版社,1997年,第10—11页;日比野丈夫《唐代蒲昌府文书の研究》,《东方学报》第33卷,1963年,第267—314页;菊池英夫西域出土文书を通じてみたる唐玄宗时代における府兵制の运用》(上、下)《,东洋学报》第52卷第3—4号,1969、1970年,第22—53、52—101页。

[48]李方:《唐西州行政体制考论》,第3—28页。

[49]胡戟、荣新江主编:《大唐西市博物馆藏墓志》,第484—485页。

[50]王翰章、尹夏卿:《新出唐刘僧墓志考释》,《碑林集刊》第4辑,西安:陕西人民美术出版社,1996年,第88—89页。

[51]拙文《唐成公崇墓志考释》,《文献》2014年第3期。

[52]《唐六典》卷一,第6页。

[53]《旧唐书》卷四、五,第86—90页。

[54]李方:《唐西州官吏编年考证》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第5页。

[55]李思宇、樊维岳:《蓝田县出土唐故忠武将军右卫率邓温墓志铭》《,文博》1993年第3期,第72—73页。

[56]伊濑仙太郎:《中国西域经营史研究》,第217—242页;郭平梁:《唐朝在西域的几项军政建置》,载《新疆历史论文集》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1977年,第99—120页;薛宗正:《唐金山都护府钩沉》,《新疆师范大学学报》1985年第1期,第25—31页;孟凡人:《北庭都护府的建置沿革》,载氏著《北庭史地研究》,第73—74页;苏北海:《西域历史地理》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,1988年,第137—148页;李大龙:《都护制度研究》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,2003年,第156—160页。

[57]《元和郡县图志》卷四〇,第1033页。

[58]详见《旧唐书》卷八〇《来济传》,第2742—2743页《;新唐书》卷一〇五《来济传》,第4031—4032页。

[59]《新唐书》卷四三下,第1130—1132页。

[60]蒋其祥:《〈蒲类州之印〉小考》,《新疆社会科学》1982年第1期,第79—80页。

[61]《资治通鉴》卷二〇一,第6333页。

[62]吴玉贵即认为,弩失毕部落设羁縻府州不在显庆三年,而在显庆四年平都曼之后,见《突厥汗国与隋唐关系史研究》,第326页。

[63]《资治通鉴》卷二〇〇,第6311页。

[64]《资治通鉴》卷二〇〇,第6319页。

[65]吴钢:《全唐文补遗》第8辑,西安:三秦出版社,2005年,第297页。

[66]《旧唐书》卷一九四下《突厥传下》,第5186页。

[67]《册府元龟》卷三八四,第4345页。

[68]陈国灿:《唐乾陵石人像及其衔名的研究》,《文物集刊》第2辑,1980年,第189—203页。

[69]详见《唐会要》卷七三《安西都护府》,第1568页;《通典》卷一九三《边防典·吐火罗》,第5277页。

[70]王辅仁、索文清:《藏族史要》,成都:四川民族出版社,1982年,第15页;王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第21页。

[71]《旧唐书》卷一九六上《吐蕃传上》,第5221—5222页。

[72]《旧唐书》卷三,第61页。

[73]见敦煌所出藏文《大事记年》,载王尧、陈践译注《敦煌本吐蕃历史文书》(增订本),北京:民族出版社,1992年,第145页。

[74]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第53—55页。

[75]《资治通鉴》卷二〇二,第6371—6372页。

[76]松田寿男认为弓月是西突厥五弩失毕部落之一,居住于今伊塞克湖西南至纳林河谷一带;而弓月城则在今伊犁阿力麻里古城,弓月部与弓月城非一地,见松田寿男《古代天山历史地理学研究》,第387—392、402—408页。岑仲勉则认为弓月部在今伊犁巩乃斯河谷一带,属五咄陆部落,见岑仲勉《弓月之今地及其语原》,第188—191页。王小甫提出弓月并非十姓部落之一,而是以弓月城为中心的粟特人部落,见王小甫《“弓月”名义考》、《弓月部落考》,载氏著《唐、吐蕃、大食政治关系史》附录1、附录2,第200—229页。王小甫的观点可能更接近实情。

[77]《旧唐书》卷四,第79—83页。

[78]内藤みどり、王小甫皆指出,苏海政伐龟兹的原因是弓月联结吐蕃进攻疏勒,见内藤みどり《西突厥史の研究》,第271—274页;王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第53—55页。

[79]详见《册府元龟》卷四四九《将帅部·专杀》,第5058页。

[80]《唐会要》卷九四,第2008页。

[81]侯灿、吴美琳:《吐鲁番出土砖墓志集注》,第647—648页。

[82]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第60—61页。

[83]《资治通鉴》卷二〇一,第6333页。

[84]张说:《张燕公集》卷一五,北京:中华书局,1985年,第153—154页。

[85]《旧唐书》卷八四《裴行俭传》载:“由是左授西州都督府长史。麟德二年,累拜安西大都护。”第2802页。

[86]具体考证详见后文,可参看刘安志《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,原载《魏晋南北朝隋唐史资料》第18辑,2001年;此据氏著《敦煌吐鲁番文书与唐代西域史研究》,第78—79页。

[87]张说:《张燕公集》卷一五,第160—161页。

[88]《新唐书》卷一一一,第4135页。

[89]伊濑仙太郎:《中国西域经营史研究》,第220—222页。

[90]《通典》卷一七四,第4558页。

[91]《通典》此条的错误,或是对前引《裴公神道碑》中“出为西州长史,又改金山副都护”句的误读,认为裴行俭改金山副都护并没有离开西州。

[92]《新唐书》卷四〇,第1046页。

[93]薛宗正:《唐金山都护府钩沉》,第25—26页。

[94]苏北海:《西域历史地理》,第138—139页。

[95]刘安志:《唐西域边防研究》,武汉大学博士学位论文,1999年,第6页。

[96]伊濑仙太郎:《中国西域经营史研究》,第225—227、238—239页。

[97]《新获吐鲁番出土文献》,第308—325页。

[98]荣新江:《新出吐鲁番文书所见唐龙朔年间哥逻禄部落破散问题》,《西域历史语言研究所集刊》第1辑,2007年,第14—19页。

[99]Yutaka Yoshida(吉田丰),“Sogdian Fragments Discovered from the Graveyard of Badamu”,《西域历史语言研究所集刊》第1辑,2007年,第45—54页。

[100]《新获吐鲁番出土文献》,第59页。

[101]荣新江:《新出吐鲁番文书所见唐龙朔年间哥逻禄部落破散问题》,第41—42页。

[102]《新唐书》卷二一七下,第6143页。

[103]关于炽俟部,参见葛承雍《西安出土西突厥三姓葛逻禄炽俟弘福墓志释证》,载荣新江、李孝聪主编《中外关系史:新史料与新问题》,北京:科学出版社,2004年,第449—456页;荣新江《新出吐鲁番文书所见唐龙朔年间哥逻禄部落破散问题》,第31—33页。

[104]《新唐书》卷四三下,第1131页。

[105]《新唐书》卷二一七上,第6112页。

[106]《新唐书》卷四三下,第1131页。

[107]详见下节,并可参看刘安志《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第78—79页。

[108]刘安志:《唐朝西域边防研究》,第7页;薛宗正:《安西与北庭》,第148页。

[109]参见日本京都藤井有邻馆藏15号《唐开元十六年(728)庭州金满县牒》文书,载池田温《中国古代籍帐研究》,龚泽铣译,北京:中华书局,2007年,第210页。

[110]《新唐书》卷四三下,第1131页。

[111]《元和郡县图志》卷四〇,第1033页。

[112]《资治通鉴》卷二〇一,第6334—6335页。

[113]刘安志:《唐初西州的人口迁移》,载氏著《敦煌吐鲁番研究与唐代西域史研究》,第24 43页。

[114]薛宗正:《安西与北庭》,第116、122页。

[115]高贤事见《资治通鉴》卷二〇一,第6339页;《新唐书》卷三,第63页。崔智辩事见《资治通鉴》卷二〇一,第6344页;《新唐书》卷三,第64页。

[116]王重民:《敦煌遗书总目索引》,北京:商务印书馆,1962年,第272页。

[117]池田温、菊池英夫编:《スタイン敦煌文献及び研究文献に引用绍介せられたる西域出土汉文文献分类目录初稿·非佛教文献之部·古文书类Ⅰ》,东京:东洋文库,1964年,第148页。

[118]山本达郎、池田温、冈野诚合编,Tunhuang and Turfan Documents concerning Social and Economic History.I Legal Texts,Toyo Bunko,1980,p.56-58.

[119]池田温:《敦煌本判集三种》,第448—450页。

[120]刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,北京:中华书局,1989年,第470页。

[121]陈国灿:《唐麟德二年西域道行军的救于阗之役》,原载《魏晋南北朝隋唐史资料》第12期,武汉:武汉大学出版社,1993年;收入氏著《陈国灿吐鲁番敦煌出土文献史事论集》,上海:上海古籍出版社,2012年,第308页。

[122]录文据唐耕耦、陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第2辑,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第611—613页。

[123]池田温:《敦煌本判集三种》,第450页。

[124]《旧唐书》卷八四,第2802页。伊濑仙太郎认为,裴行俭任西州都督府长史的时间是显庆二年,见《中国经营西域史研究》,第223—225页;李方先生则认为,裴行俭任西州都督府长史在显庆三年,见《唐西州官吏编年考证》,第28—29页。

[125]张说:《张燕公集》卷一五载:“出为西州长史,又改金山副都护,又拜安西大都护。”第154页。

[126]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》,第975—976页。

[127]《资治通鉴》卷二〇一,第6339页;《新唐书》卷三,第63页。

[128]王尧、陈践:《敦煌本吐蕃历史文书》(增订本),第146页。

[129]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第58—60页;另可参考白桂思(C.Beckwith)《吐蕃在中亚:中古早期吐蕃、突厥、大食、唐朝争夺史》,付建河译,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2012年,第19页注7。

[130]唐耕耦、陆弘基编:《敦煌社会经济文书真迹释录》,第612页。

[131]侯灿、吴美琳:《吐鲁番出土砖志集注》,第520—521页。

[132]侯灿、吴美琳:《吐鲁番出土砖志集注》,第647—648页。

[133]刘安志:《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第77—78页。

[134]《资治通鉴》卷二〇一,第6344页;《新唐书》卷三,第64页。

[135]荣新江:《新出吐鲁番文书所见西域史事二题》,第345—352页。

[136]以上参见荣新江《新出吐鲁番文书所见西域史事二题》,第345—352页;陈国灿《唐麟德二年西域道行军的救于阗之役》,第295—311页。

[137]参见刘安志《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第78—79页。

[138]参见刘安志《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第79页。

[139]录文据唐耕耦、陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第2辑,第610—611页。

[140]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》,第406—407页。

[141]录文据唐耕耦、陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第2辑,第610—613页。

[142]池田温:《敦煌本判集三种》,第450页。

[143]荣新江:《新出吐鲁番文书所见西域史事二题》,第346页。

[144]陈国灿:《唐麟德二年西域道行军的救于阗之役》,第308页。

[145]《册府元龟》九六七,第11200页。

[146]《新唐书》卷二一五下,第6064页。

[147]《资治通鉴》卷二〇一载有:“继往绝寻卒,十姓无主,有阿史那都支及李遮匐收其余众,附于吐蕃”,第6333页。

[148]《旧唐书》卷四,第91页。

[149]《旧唐书》卷五,第94页。

[150]《新唐书》卷三,第68页。

[151]参见王小甫《四镇都督府领州名称、地望略考》,氏著《唐、吐蕃、大食政治关系史》附录肆,第239—241页;朱丽双《唐代于阗的羁縻州与地理区划研究》《,中国史研究》2012年第2期,第71—90页。

[152]王小甫:《四镇都督府领州名称、地望略考》,第62—66页。

[153]薛宗正认为安西都护府此时治拨换城,见氏著《安西与北庭》,第115页。

[154]《新唐书》卷二一六上,第6076页。

[155]《资治通鉴》卷二〇一,第6363页。

[156]伊濑仙太郎指出,鉴于疏勒、于阗已经被吐蕃控制的情形,此时实际上只是罢龟兹、焉耆二镇,见氏著《中国古代西域经营史研究》,第244—245页。

[157]《旧唐书》卷五,第94页。

[158]参见周伟洲《吐谷浑史》,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第105页;王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第66页。

[159]《资治通鉴》卷二〇一载兵败大非川在八月,但《旧唐书·高宗本纪》、《新唐书·高宗本纪》俱载此事在七月,故系于七月。

[160]王尧、陈践:《敦煌吐蕃历史文书》,第103页。

[161]白桂思(C.Beckwith):《吐蕃在中亚》,第21页注2。另可参见森安孝夫《吐蕃の中央アジア进出》,《金泽大学文学部论集·史学科篇》第4号,1984年,第9—10页;王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第66—67页。

[162]周伟洲:《吐谷浑史》,第105—109页。

[163]见刘安志《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第93—94页。

[164]《资治通鉴》卷二〇二,第6366页。

[165]《新唐书》卷二一五下,第6064页。

[166]《册府元龟》卷九六四《外臣部·封册第二》,第11170页。

[167]阿史那都支本人可能就是西突厥处木昆部落首领,详见内藤みどり《西突厥史の研究》,第276页。

[168]墓志拓片见王玉清、苟若愚《唐阿史那忠墓发掘简报》,《考古》1977年第2期,第136页。墓志录文见周绍良、赵超主编《唐代墓志汇编》,第602页。

[169]郭平梁:《阿史那忠在西域——〈阿史那忠墓志〉有关部分考释》,载《新疆历史论文续集》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1982年,第182—193页。

[170]荣新江:《吐鲁番文书〈唐某人自书历官状〉所记西域史事钩沉》,《西北史地》1987年第4期,第53—54页。

[171]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第67—68页。《阿史那忠碑》碑文见张沛编著《昭陵刻石》,第190页。

[172]刘安志:《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第82—85页。

[173]《资治通鉴》卷二〇二“咸亨四年十二月”载有“:西突厥兴昔亡可汗之世,诸部离散,弓月及阿悉吉皆叛。苏定方之西讨也,擒阿悉吉以归。弓月南结吐蕃,北招咽麫,共攻疏勒,降之。上遣鸿胪卿萧嗣业发兵讨之。嗣业兵未至,弓月惧,与疏勒皆入朝;上赦其罪,遣归国。”第6371—6372页。

[174]《吐鲁番出土文书》图版本叁,第302页。

[175]荣新江:《吐鲁番文书〈唐某人自书历官状〉所记西域史事钩沉》,第54页。

[176]以上见《旧唐书》卷五,第98—100页;《资治通鉴》卷二〇二,第6371—6375页。

[177]《旧唐书》卷四〇《地理志》,第1648—1649页。

[178]详见伊濑仙太郎《中国经营西域史研究》,第248—254页。

[179]唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,第39—42页。

[180]参见黄惠贤《〈唐西州高昌县上安西都护府牒稿为录上讯问曹禄山诉李绍谨两造辩辞事〉释》,《敦煌吐鲁番文书初探》,武汉:武汉大学出版社,1983年,第344—363页;胡戟、李孝聪、荣新江《吐鲁番》,第59页;王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第67页;李方《唐西州官吏编年考证》,第29—30页。

[181]刘安志:《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第65—75页。

[182]刘安志:《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第67页。

[183]李方:《唐西州行政体制考论》,第3页注1。

[184]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第59页。

[185]李方:《唐西州行政体制考论》,第31页。

[186]黄惠贤:《〈唐西州高昌县上安西都护府牒稿为录上讯问曹禄山诉李绍谨两造辩辞事〉释》,第344—363页。

[187]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第67页。

[188]刘安志即认为文书中的“安西”都是指龟兹,而非西州,见刘安志《从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局》,第71—72页。

[189]黄惠贤:《〈唐西州高昌县上安西都护府牒稿为录上讯问曹禄山诉李绍谨两造辩辞事〉释》,第356页。

[190]王尧、陈践:《敦煌本吐蕃历史文书》,第104页。关于吐蕃此次攻击四镇的路线,见王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第71—72页。

[191]《新唐书》卷三,第73页。

[192]《资治通鉴》卷二〇二,第6390页。关于吐蕃联合西突厥的具体情况,参见佐藤长《古代チべット史研究》,东洋史研究会,1958年,第328—331页。

[193]据《旧唐书》卷三《高宗本纪》,吐蕃仪凤元年闰四月寇鄯、廓、河、芳四州(第72页)。又据《资治通鉴》卷二〇二,吐蕃仪凤元年八月寇迭州(第6380页),二年五月又寇扶州之临河镇(第6383页)。

[194]以上见《旧唐书》卷五,第103—104页;《资治通鉴》卷二〇二,第6384—6386页。

[195]参见唐长孺《唐代军事制度之演变》,第329—336页;孟彦弘《唐前期的兵制与边防》,第252—253页。

[196]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第74—77页。

[197]黄惠贤:《从西州高昌县征镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,载《敦煌吐鲁番文书初探》,武汉:武汉大学出版社,1983年,第411页;文欣:《府兵番代文书的运行及垂拱战时的西州前庭府》,原载《敦煌吐鲁番研究》第10卷,2007年,此据荣新江、李肖、孟宪实主编《秩序与生活:中古时期的吐鲁番社会》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第76页。

[198]《新唐书》卷三,第73页;卷二一六上,第6077页。

[199]《新唐书》卷二二一上,第6232页。

[200]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第70页注2。

[201]《册府元龟》卷九六七《外臣部·继袭第二》,第11120页。

[202]岑仲勉:《西突厥史料补阙及考证》评《唐会要》之记载时提到“盖不知中间调露元年曾复四镇,改以碎叶代焉耆也”,第55页。郭锋先生认为吐蕃自咸亨至垂拱年间一直控制着安西四镇,不存在调露元年复四镇的问题,见郭锋《唐代前期唐、蕃在西域的争夺与唐安西四镇的弃置》,《敦煌学辑刊》1985年第1期,第130—142页。但是根据本文的讨论,郭锋的观点可能并不正确。

[203]《旧唐书》卷八四,第2802—2803页。

[204]参看大庭脩《吐鲁番出土的北馆文书——中国驿传制度史上の一份资料》《,西域文化研究》2,京都:法藏馆,1959年,第367—380页。另见姜震庆、那向芹译文,载《敦煌学译文集——敦煌吐鲁番出土社会经济文书研究》,兰州:甘肃人民出版社,1985年,第748—817页;内藤乾吉《西域发见唐代官文书の研究》《,西域文化研究》3,京都:法藏馆,1960年,第9—111页;荒川正晴《古书展陈列品中的北馆文书》《,吐鲁番出土文物研究会会报》第50号,1990年,第4—6页;大津透《大谷、吐鲁番文书复原二题》《,东アジア古文书の史的研究》,东京:刀水书房,1990年,第90—104页;同氏《唐日律令地方财政管见——馆驿·驿传制を手がかりに》,笹山晴生先生还历记念会编《日本律令制论集》,东京:吉川弘文馆,1993年,第389—440页。

[205]详见李方《唐西州官吏编年考证》,第93—97页。

[206]小田义久主编:《大谷文书集成》壹,第59页。

[207]大津透、榎本淳一:《大谷探险队吐鲁番将来文书群の复原》,《东洋史苑》第28号,1986年;李方:《唐西州官吏编年考证》,第97—98页。

[208]《新获吐鲁番出土文献》,第79页。

[209]中国历史博物馆编:《中国历史博物馆藏法书大观》第11卷《晋唐写经·晋唐文书》,京都:柳原书店、上海:上海教育出版社,1999年,第222—224页。

[210]《新唐书》卷二一五下《阿史那弥射传》,第6064页。

[211]详见内藤みどり《西突厥史の研究》,第278—279页。

[212]裴行俭奏议见《旧唐书》卷八四《裴行俭传》,第2802页《;新唐书》卷一〇八《裴行俭传》,第4086页《;资治通鉴》卷二〇二,第6390—6381页《;册府元龟》卷三六六《将帅部·机略第六》,第4145页。

[213]《新唐书》卷二二一下《波斯传》,第6258—6259页。

[214]张说:《张燕公集》卷一五,第160页。

[215]《旧唐书》卷一九八,第5313页;《唐会要》卷一〇〇,第2118页。

[216]《旧唐书》卷八四,第2802页;《新唐书》卷一〇八,第4086页。

[217]《册府元龟》卷三六六《将帅部·机略第六》,第4145页。

[218]《旧唐书》卷五,第105页。

[219]沙畹:《西突厥史料》,第127页注8。《长安志》卷十。

[220]参见王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第70页注2。另外,森安孝夫认为裴行俭送波斯王就在仪凤二年,恐误,见森安孝夫《吐蕃の中央アジア进出》,第14—15、64页注67。

[221]《资治通鉴》卷二〇二记裴行俭至西州及擒都支事于调露元年七月下,第6391—6392页。

[222]《旧唐书》卷八四,第2802—2803页。

[223]参见杨德炳《关于唐代对患病兵士的处理与程粮等问题的初步探索》,载《敦煌吐鲁番文书初探》,第487—488页。

[224]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,第45—48页。

[225]吴震:《从吐鲁番出土“氾德达告身”谈唐碎叶镇城》,《文物》1975年第8期,第13—14页。

[226]张沛:《唐折冲府汇考》,西安:三秦出版社,2003年,第28页。

[227]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,第49—50页。

[228]《吐鲁番出土文书》图版本叁,第286页。

[229]吴丽娱:《唐高宗永隆元年(公元六八〇年)府兵卫士简点文书的研究》,载《敦煌吐鲁番学研究论文集》,上海:汉语大词典出版社,1990年,第672—692页。

[230]《唐律疏议》卷一六《擅兴律·征人冒名相代条》下有:“依《军防令》:‘每一旅帅管两队正,每一校尉管两旅帅。’”北京:中华书局,1983年,第304页。

[231]唐长孺:《吐鲁番文书中所见的西州府兵》,第229—231页。

[232]《新唐书》卷二二一下,第6259页。

[233]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,第50页。

[234]见荣新江《吐鲁番文书〈唐某人自书历官状〉所记西域史事钩沉》,第54—55页。

[235]唐长孺:《吐鲁番文书中所见的西州府兵》,第261页。

[236]张说:《张燕公集》卷一五,第160页。

[237]《新唐书》卷一一一,第4135页。

[238]《旧唐书》卷一八五上,第4802页。

[239]《册府元龟》卷九六七,第11200页。

[240]参见岑仲勉《西突厥史料补阙及考证》,第57—60页。

[241]见李志敏《唐安西都护“两四镇不同”问题述要——碎叶镇城地望考实》,《中国历史地理论丛》2009年第3期,第92—107页。

[242]参看吴震《从吐鲁番出土“氾德达告身”谈唐碎叶镇城》,第13—18页;《唐碎叶镇城析疑》,《新疆历史论文集》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1977年,第203—226页。

[243]参见内藤みどり《アクべシム发现の杜怀宝碑にっいて》,第151—158页;周伟洲《吉尔吉斯斯坦阿克别希姆遗址出土唐杜怀宝造像题铭考》,《唐研究》第6卷,北京:北京大学出版社,2000年,第383—394页;张广达《碎叶城今地考》,原载《北京大学学报》1979年第5期,收入氏著《文书、典籍与西域史地》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第1—22页。

[244]详见内藤みどり《西突厥史の研究》,第2—10页;吴震《从吐鲁番出土“汜德达告身”谈唐碎叶镇城》,第14页。

[245]内藤みどり认为杜怀宝任“镇压十姓使”是在永淳元年阿史那车簿叛乱时,见氏著《アクべシム发现の杜怀宝碑にっいて》,第151—158页。周伟洲先生则指出“镇压”并非专指阿史那车簿而言,而是泛指西突厥十姓部落,则杜怀宝与王方翼对调之后的使职就是“碎叶镇压十姓使”,见氏著《吉尔吉斯斯坦阿克别希姆遗址出土唐杜怀宝造像题铭考》,第387—388页。

[246]薛宗正:《安西与北庭》,第137页。

[247]详见周伟洲《吉尔吉斯斯坦阿克别希姆遗址出土唐杜怀宝造像题铭考》,第390—391页。

[248]关于高宗年间唐代从行军到镇军的军事制度的演变,学者们已经进行了大量的研究,仪凤三年刘仁轨所任之“洮河道行军镇守大使”就是具有典型意义的事例。相关研究见滨口重国《府兵制より新兵制へ》,《史学杂志》第41编第11、12号,1930年;菊池英夫《节度使制确立以前における「军」制度の展开》,《东洋学报》第44卷第2号,1961年,第54—88页;孙继民《唐代行军制度研究》,台北:文津出版社,1995年;孟宪实《唐前期军镇研究》,北京大学博士学位论文,2001年。

[249]《旧唐书》卷五《高宗本纪》,第109页;《新唐书》卷三《高宗本纪》,第77页;《册府元龟》卷九八六《外臣部·征讨第五》,第11414页。

[250]《资治通鉴》卷二〇三,第6409页;《册府元龟》卷三六六《将帅部·机略第六》,第4146页;《册府元龟》卷三九六《将帅部·勇敢第三》,第4472页;《册府元龟》卷四一四《将帅部·赴援》,第4697页;《唐会要》卷九四《西突厥》,第2009页。

[251]详见周伟洲《吉尔吉斯斯坦阿克别希姆遗址出土唐杜怀宝造像题铭考》,第386—388页。

[252]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》,第975—976页。

[253]李方先生指出,仪凤二年、三年的文书中不见有袁公瑜的签署,则袁公瑜至晚在仪凤元年已经不再担任西州都督府长史,见李方《唐西州官吏编年考证》,第31—32页。

[254]内藤みどり:《アクべシム发现の杜怀宝碑にっいて》,第151—158页。

[255]《文苑英华》卷九一三,北京:中华书局,1966年,第4804页。

[256]《文苑英华》卷八八四,第4658页。

[257]《旧唐书》卷九三,第2978页。

[258]据《唐六典》卷三〇,大都护府大都护为从二品,副大都护一人从三品,副都护二人,正四品上;上都护府都护为正三品,见第754页。但《唐六典》未载下都护府都护之品级。按《唐会要》卷二五《文武百官朝谒班序》中“三品班”下有“下都护、下都督”,可知下都护在三品班。既然上都护为正三品,下都护或即为从三品,见《唐会要》,第561页。

[259]《新唐书》卷二一六上《吐蕃传上》载:“永昌元年,诏文昌右相韦待价为安息道大总管,安西副大都护阎温古副之,以讨吐蕃”,第6078页。《资治通鉴》卷二〇四载:“丙子,待价除名,流绣州,斩副大总管安西大都护阎温古”,第6459页。

[260]《旧唐书》卷五六《王雄诞传》,第2272页;《新唐书》卷九二《王雄诞传》,第3803页。

[261]薛宗正认为,安西都护府“再次”晋升为大都护府在垂拱二年,见氏著《安西与北庭》,第149页。

[262]黄惠贤:《从西州高昌县正镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,第422—424页。

[263]以上见《旧唐书》卷五《高宗本纪》,第105—111页;《资治通鉴》卷二〇二至二〇三“高宗调露元年”至“永淳元年”,第6392—6412页。

[264]《册府元龟》卷一六八《帝王部·却贡献》载:“开耀元年(681)十二月,吐火罗进金衣一领,帝不受。”第1868页。可知开耀元年十二月吐火罗尚可通于唐朝,则此时阿史那车簿尚未叛乱,其叛乱的时间或在永淳元年初。

[265]见《旧唐书》卷五《高宗本纪》,第109页;《新唐书》卷三《高宗本纪》,第77页;《资治通鉴》二〇三“高宗永淳元年”,第6407页。

[266]见《赠太尉裴公神道碑》,《张燕公集》卷一五,第155页。

[267]详见《资治通鉴》二〇三“高宗永淳元年”,第6409页。关于“三姓咽麫”的问题,参见内藤みどり《西突厥史の研究》,第280—284页。

[268]如前文所述,有的史料载其为安西副都护,见《旧唐书》卷五《高宗本纪》,第109页;《新唐书》卷三《高宗本纪》,第77页;《册府元龟》卷九八六《外臣部·征讨第五》,第11414页。但也有史料载其为安西都护,见《资治通鉴》卷二〇三,第6409页;《册府元龟》卷三六六《将帅部·机略第六》,第4146页;《册府元龟》卷三九六《将帅部·勇敢第三》,第4472页;《册府元龟》卷四一四《将帅部·赴援》,第4697页;《唐会要》卷九四《西突厥》,第2009页。从前文讨论的金山都护到安西副都护的对应关系看,王方翼更有可能是副都护。

[269]关于杜怀宝代王方翼镇碎叶的时间,见内藤みどり《アクべシム发现の杜怀宝碑にっいて》,第151—158页。

[270]松田寿男:《古代天山历史地理学研究》,第423页。

[271]内藤みどり:《西突厥史の研究》,第281页。在《唐杜怀宝碑》现世后,他又提出阿史那车簿叛乱时,王方翼与杜怀宝皆是安西副都护。但观其文意,似乎还是认为王方翼自碎叶出兵。见内藤みどり《アクべシム发现の杜怀宝碑にっいて》,第151—158页。

[272]薛宗正:《安西与北庭》,第139—140页。

[273]周伟洲:《吉尔吉斯斯坦阿克别希姆遗址出土唐杜怀宝造像题铭考》,第388—389页。

[274]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,第38—41页;孙继民:《吐鲁番所出〈唐尚书省牒〉残卷考释》1990年第1期,第85—90页,收入氏著《敦煌吐鲁番所出唐代军事文书初探》,第265—276页。

[275]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,第40页。

[276]孙继民:《吐鲁番所出〈唐尚书省牒〉残卷考释》,第90页注3。

[277]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,第43—44页。

[278]孙继民:《吐鲁番所出〈唐尚书省牒〉残卷考释》,第86—87页。

[279]《唐会要》卷二六,第589页。此制度又见于《大唐开元礼》卷三《杂制》,北京:民族出版社影印本,2000年,第32页;《唐六典》卷四,第112页。

[280]文书中“旦”字模糊不清,或许有可能是“岌”。另外李方也提出“怀旦”或许是指杜怀宝,但此时杜怀宝应是安西都护,如前文所述,安西都护在仪凤年间或许并未迁回西州,故“怀旦”是否为杜怀宝恐怕还需要进一步推敲,见李方《唐西州官吏编年考证》,第8页。

[281]以上见《旧唐书》卷六,第116—117页。

[282]参见《资治通鉴》卷二〇三,第6422—6423页。

[283]《资治通鉴》卷二〇三,第6432页。

[284]《资治通鉴》卷二〇三载此事在六月,第6435页。《陈子昂集》卷八《上西蕃边州安危事》中则载有“臣伏见今年五月敕,以同城权置安北府”,可知是年五月安北都护府已迁至同城,则诸铁勒部落叛乱当在五月。《陈子昂集》,北京:中华书局,1960年,第191页。

[285]《新唐书》卷一〇七,第4071页。

[286]《旧唐书》卷一九四下《突厥传下》,第5189页;《资治通鉴》卷二〇三,第6435页。

[287]黄惠贤:《从西州高昌县征镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,第625—626页。

[288]《全唐文》卷二一一,北京:中华书局,1983年,第2140页。

[289]《全唐文》卷二一一陈子昂《上西蕃边州安危事》,第2140页。

[290]参见黄惠贤《从西州高昌县征镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,第401页。

[291]文欣:《吐鲁番新出唐西州征钱文书与垂拱年间的西域形势》,载《敦煌吐鲁番研究》第10卷,上海:上海古籍出版社,2007年,第131—150页。

[292]文欣:《吐鲁番新出唐西州征钱文书与垂拱年间的西域形势》,第151页。

[293]G.Uray,“The Old Tibetan Sources of the History of Central Asia up to 751 A.D.:A Survey”,J.Harmatta(ed.),Prolegomena to the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia,Budapest:Akadémiai Kiadó,1979,p.281.中译文参见《有关公元751年以前中亚史的古藏文史料概述》,荣新江译,《国外藏学研究译文集》第5辑,拉萨:西藏人民出版社,1989年,第43页。王尧先生将此段译为:“论钦陵声言领兵赴突厥,实延缓未行”,恐未必准确,见王尧、陈践《敦煌吐蕃历史文书》,第106页。

[294]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第78—79页。

[295]文欣:《吐鲁番新出唐代西州征钱文书与垂拱年间的西域形势》,第154—155页。

[296]《文苑英华》卷九三〇,第4891页。

[297]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》,第1304页。

[298]岑仲勉:《西突厥史料补阙及考证》,第61—62页。

[299]吴震:《从吐鲁番出土“汜德达告身”谈唐碎叶镇城》,第13—14页。

[300]唐长孺:《唐西州差兵文书跋》,第182—195页。

[301]文欣:《吐鲁番新出唐代西州征钱文书与垂拱年间的西域形势》,第154—155页。王小甫则认为唐朝是主动放弃四镇,吐蕃在此后才乘虚而入,见氏著《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第78—79页。

[302]郭平梁:《唐朝在西域的几项军政建制》,第122—123页。

[303]王文才:《唐初复置四镇问题》,《四川师范大学学报》1980年第2期,第29—30页。

[304]郭锋:《唐代前期唐、蕃在西域的争夺与唐安西四镇的弃置》,第138—140页。

[305]薛宗正:《安西与北庭》,第148—149页。

[306]参见吴玉贵《安西都护府史略》,《中亚学刊》第2辑,北京:中华书局,1987年,第93页。

[307]《旧唐书》卷一九〇中,第5023页。

[308]《资治通鉴》卷二〇三,第6441页;《旧唐书》卷一九四下《突厥传下》,第5189页。

[309]小田义久主编:《大谷文书集成》壹,第114—115页,图版97。

[310]黄惠贤:《从西州高昌县征镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,第404—415页;文欣:《吐鲁番阿斯塔那501号墓所出军事文书的整理》,《敦煌吐鲁番研究》第10卷,上海:上海古籍出版社,2007年,第197—200页。

[311]黄惠贤:《从西州高昌县征镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,第411—412页;文欣:《吐鲁番新出唐代西州征钱文书与垂拱年间的西域形势》,第155页。

[312]王尧、陈践:《敦煌吐蕃历史文书》,第106页。

[313]森安孝夫、白桂思先生认为gu-zan即龟兹,见森安孝夫《吐蕃の中央进出》,第17页;白桂思《吐蕃在中亚》,第33页注2。荣新江、王小甫先生则认为gu-zan为于阗之固城,见荣新江《有关公元751年以前中亚史的古藏文史料概述》,第43页;王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第80页。

[314]出兵时间见《新唐书》卷四,第86页。《资治通鉴》卷二〇三“则天后垂拱三年《”考异》中有:“《实录》‘;十二月壬辰,命待价为安息道行军大总管,督三十六总管以讨吐蕃。’不言师出胜败如何。至永昌元年五月,又云‘命待价击吐蕃,七月败于寅识迦河’。按《本传》不云两曾将兵,今删此事。”第6446页。伊濑仙太郎、内藤みどり先生认为韦待价出兵有两次,一在垂拱三年十二月,一在永昌元年五月,见伊濑仙太郎《中国西域经营史研究》,第259—260页;内藤みどり《西突厥史の研究》,第293—295页。王小甫则指出,垂拱三年十二月为朝廷下诏令韦待价出兵的时间,永昌元年五月为韦待价兵败的时间,韦待价出兵一年半后才与吐蕃接战,实是“迟留不进”,见王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第82页。应以王小甫说为是。另可参见孙继民《跋〈唐垂拱四年(688)队佐张玄泰为通当队队陪事〉》,载《敦煌吐鲁番初探二编》,第473—475页;文欣《吐鲁番新出唐西州征钱文书与垂拱年间的西域形势》,第156页。

[315]《新唐书》卷四,第88页。关于韦待价安息道行军的具体战况,详见王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第82—85页。

[316]《旧唐书》卷六,第120页;《新唐书》卷四,第88页;《资治通鉴》卷二〇四,第6459页。

[317]《旧唐书》卷九三《唐休璟传》,第2978—2979页;《资治通鉴》卷二〇四,第6459页。

[318]《旧唐书》卷七七《韦待价传》,第2672页。

[319]《资治通鉴》卷二〇四,第6459页。

[320]王小甫:《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第83—85页。

[321]《旧唐书》卷六,第121页。《旧唐书》卷七〇《岑长倩传》载:“由是大忤诸武意,乃斥令西征吐蕃,充武威道行军大总管,中路召还,下制狱,被诛,仍发掘其父祖坟墓”,第2539页。

[322]《旧唐书》卷六,第123页;《新唐书》卷四,第93页;《资治通鉴》卷二〇五,第6487—6488页;《唐会要》卷七三《安西都护府》载“长寿二年十一月一日,武威军总管王孝杰克复四镇,依前于龟兹置安西都护府”,时间恐误,见第1571页。根据《唐张怀寂墓志》可知,至晚在张怀寂去世的长寿二年五月之前,武威道行军已经结束,见《吐鲁番出土砖志集注》,第595—597页。关于武威道行军的细节,参见王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,第99—104页。

[323]黄惠贤:《从西州高昌县征镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,第434页。

[324]王永兴:《唐代经营西北研究》,兰州:兰州大学出版社,2010年,第122页;程喜霖:《吐鲁番文书所见唐安西都护府与丝绸之路》,载段文杰、茂木雅博主编《敦煌学与中国史研究论集——纪念孙修身先生逝世一周年》,兰州:甘肃人民出版社,2001年,第212页;刘安志:《唐西域边防研究》,第7页。

[325]参见黄惠贤《从西州高昌县征镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,第434页;刘安志《唐西域边防研究》,第7页。

[326]永昌元年(689)十一月庚辰,始用周正,改是年十一月为载初元年正月,同时行用“天”、“地”等十二个新字。见《资治通鉴》卷二〇四,第6462—6463页。

[327]黄惠贤:《从西州高昌县征镇名籍看垂拱年间西域政局之变化》,第396—438页。

[328]文欣:《吐鲁番阿斯塔那501号墓所出军事文书的整理》,第178—184页。孙继民先生也认为左君定属前庭府,见氏著《吐鲁番文书所见唐代府兵装备》,载《敦煌吐鲁番文书初探二编》,第141页注30。

[329]文欣:《吐鲁番阿斯塔那501号墓所出军事文书的整理》,第205页。

[330]唐长孺:《唐西州差兵文书跋》,第182页。

[331]唐长孺:《唐西州差兵文书跋》,第439—454页。

[332]文欣:《吐鲁番新出唐代西州征钱文书与垂拱年间的西域形势》,第158页。

[333]参见唐长孺《吐鲁番文书中所见的西州府兵》,第250—260页;文欣《吐鲁番新出唐代西州征钱文书与垂拱年间的西域形势》,第158—159页。

[334]文欣:《吐鲁番阿斯塔那501号墓所出军事文书的整理》,第200页。

[335]《吐鲁番出土文书》图版本叁,第389页。

[336]张广达先生已经指出,西州向安西四镇地区提供某些流外官和胥吏,在唐代经营西域中起了作用,见《唐灭高昌国后的西州形势》,第150—152页。

[337]张广达:《唐灭高昌国后的西州形势》,第139—143页。

可能是因为失去了吐蕃的支援,咸亨四年十二月,在萧嗣业行军的打击下,弓月、疏勒二国王入朝请降。至迟在上元二年,唐朝又逐渐恢复了对四镇的统治[178]。刘安志先生则通过对吐鲁番出土文书的考证指出,在咸亨二、三年间龟兹仍称安西;咸亨三年至上元三年间,安西都护府并未迁回西州[181]。那么在咸亨元年罢四镇到上元二年前后恢复四镇的这段时间里,安西都护府是否迁回了西州呢?......

2023-10-03

唐朝为了平定安史之乱,从河、陇、西域抽调了大量部队赴中原作战,直接削弱了西北的防御力量。这也决定了河、陇、朔方的入援兵会成为平定安史之乱的主力。或许可以这样理解,安史之乱爆发之初,河、陇镇军及诸部落尚能积极勤王,但在长安失守、安史之乱陷入僵持之后,西北诸军的入援便不再坚定。无论如何,河、陇、西域兵的入援还是造成了唐朝西北边疆兵力的空虚。......

2023-10-03

继封常清赴洛阳募兵之后,身在长安的高仙芝也被委以重任,于天宝十四载十二月领兵东进,进屯陕郡。这说明在得知安禄山叛乱的消息后,朝廷曾迅速征调了朔方、河西、陇右三节度的兵马入京。封常清和高仙芝带领的部队,其中一大部分都是洛阳及长安的募兵,显然无法抵御安禄山的兵锋。另一方面玄宗可能是认为河、陇、朔方兵力足以剿灭安禄山,无须动用安西、北庭的兵马。......

2023-10-03

学者们已经注意到,作为四镇之一的碎叶曾经一度隶属于北庭[81]。其中关于碎叶镇的失陷、隶北庭、撤镇的经过,仍有很多细节问题不甚清晰,需要进一步探讨。先来看碎叶镇的失陷,《旧唐书·突厥传下》载:(乌质勒)尝屯聚碎叶西北界,后渐攻陷碎叶,徙其牙帐居之。从吉尔吉斯斯坦出土《唐杜怀宝造像碑》的题记看,调露年间杜怀宝就是以“安西副都护、碎叶镇压十姓使”的身份镇碎叶。......

2023-10-03

关于是否要设立西州,唐朝内部还是有过很大的争议。魏徵和褚遂良反对在高昌设州立县,是认为占据高昌对唐朝没有太过重要的意义。他们的想法是通过羁縻统治体现在西域的影响。西州的建立也正是这样一种战略意图实施的关键。那么西州究竟为何在唐朝经营西域战略中具有如此重要的地位呢?西州就很自然地成为了唐朝经营西域的第一个核心基地。西州的设立体现了唐朝进一步控制西域东部、并继续向西扩展的战略决策。......

2023-10-03

河西与北庭也被卷入了随之而来的风暴之中。可以说杨志烈此次出兵完成了救援京师的战略目标。然而河西军却为此役付出了巨大的代价,死者殆半。在此时,杨志烈与凉州士卒的利益产生了冲突。凉州的陷落导致了一系列灾难性的后果,最终造成了北庭与中原的隔绝。杨志烈也在逃到甘州后不久被沙陀杀死。杨志烈此时是河西节度使,判文称其为“尚书”,当是因为他兼任了某部尚书。......

2023-10-03

安西、北庭的镇军最早赴中原靖难,是在肃宗即位之后。不过最终,安西还是决定派遣李嗣业统兵五千入援。尉迟胜应当也是在此时响应唐朝的号召,随安西兵赴难的。关于安西、北庭入援兵马的数目,又有不同的记载。李嗣业实际上就是安西、北庭兵马的统领。故而,此次入援依然是以安西为主,安西、北庭行营的主将李嗣业和段秀实都是来自安西。薛宗正认为,王惟良谋乱之事是安西、北庭两系军将斗争的结果[35]。......

2023-10-03

贞观十四年,唐朝在西域建立起自都护府至州、县、乡、里的行政建制,与此同时,以安西都护府为核心的军事体系也构建起来。安西都护及诸州刺史,既有行政职责,又有军事职责。尤其是安西都护府,是当时伊、西、庭三州的最高军事机构。这批随侯君集远征而来的内地兵士,就应当是西州、庭州建立以后最早在其地驻防的镇兵。......

2023-10-03

相关推荐