安西、北庭的镇军最早赴中原靖难,是在肃宗即位之后。不过最终,安西还是决定派遣李嗣业统兵五千入援。尉迟胜应当也是在此时响应唐朝的号召,随安西兵赴难的。关于安西、北庭入援兵马的数目,又有不同的记载。李嗣业实际上就是安西、北庭兵马的统领。故而,此次入援依然是以安西为主,安西、北庭行营的主将李嗣业和段秀实都是来自安西。薛宗正认为,王惟良谋乱之事是安西、北庭两系军将斗争的结果[35]。......

2023-10-03

贞观十四年平高昌之后,唐太宗果断在高昌设立州县,将其纳入唐朝的版图。对于原高昌国居民,唐朝也采取了一些适当的处置措施。早在贞观十三年十二月出师高昌之时发布的《讨高昌王麴文泰诏》中,就列举了高昌王麴文泰各种与唐朝对抗及劳役百姓的“罪责”,并对高昌君民提出了几点要求:

若文泰面缚军门,泥首请罪,特弘焚榇之泽,全其将尽之命。自余臣庶,弃恶归诚,并加抚慰,各令安堵,以明逆顺之理,布兹宽大之德。如其同恶相济,敢拒王师,俟尽大兵之势,以致上天之罚。[307]

唐朝的态度很明显,对于麴文泰和敢于抗拒王师的高昌居民,要采取严厉措施;而对于愿意归诚的高昌居民,则采取宽大策略。唐朝的这一政策在平定高昌之后得到了贯彻实施。如前文所述,在捷报到达长安后不久,唐朝廷即下发《曲赦高昌部内诏》与《巡抚高昌文武诏》,并派遣特使驸马都尉窦奉节前往高昌进行安抚。《曲赦高昌部内诏》中有:

虽其君负罪,而百姓何辜。既革戎狄之俗,方渐礼让之化。宜布仁惠,与之更新。可曲赦高昌部内贞观十四年九月九日以前,大辟罪以下,事无轻重,皆赦除之。[308]

《巡抚高昌文武诏》中亦有:

其有邪佞之徒,劝文泰为恶损害,彼者即令与罪,以谢百姓。自外一无所问,咸许自新。其有守忠直之节,谏争文泰,及才用可称者,当令收叙,使无屈滞。今即于彼置立州县管领,尔等宜各竭其诚节,禀受朝风……其伪王以下及官人头首等,并欲亲与相见,已命行军发遣入京。宜相示语,皆令知委,勤事生业,勿怀忧惧也。[309]

从诏书内容看,唐朝实际上是根据高昌国君民对唐朝的逆顺,采取了不同的处置措施。对于高昌王及所谓“官人头首等”,采取迁至内地的措施。除少数所谓“邪佞之徒”外,对大多数臣民一无所问,不再追究,其中“谏争文泰”及“才能可称”之人,则授予唐朝官职,使其为唐朝效力。同时,通过设立州县将百姓纳入到新的行政管理体制中,期望其“勤行礼法”、“勤事生业”,以维持平稳的生活和生产秩序。下面就来看一下唐朝安抚策略的实际情况:

1.迁徙高昌王及官人头首。大量的出土文书及石刻材料已经证明,确实有大量的原高昌国居民被迁徙到中原内地。陈国灿、刘安志、卢向前等诸位先生都对这一迁徙过程进行过研究[310]。现略述其大致情况如下:

(1)高昌麴氏。1985年陕西省西安市曲江乡三兆村发现《大唐甘露寺尼真如塔铭》一方,其内容为:

大唐甘露寺故尼真如之柩。曾祖伯雅,高昌献文王。祖文泰,高昌光武王。父智湛,皇朝左骁卫大将军、西州都督、上柱国、天山郡开国公。尼真如总章二年(669)为亡父出家,即其年三月廿二日亡,上元三年三月十七日起塔于明堂樊川之原,礼也。[311]

据塔铭,真如之曾祖为麴伯雅,祖父为麴文泰,父亲为麴智湛。麴伯雅、麴文泰为两代高昌王。麴智湛为末代高昌王麴智盛之弟,随其兄迁徙入朝后,又于永徽二年(651)被遣回西州任安西都护、西州刺史[312]。则真如可谓是直系高昌王族,她应是贞观十四年高昌平定后,随其父迁居中原的。麴智湛于麟德年间(664—665)卒于西州,真如不久后即为其父出家于长安甘露寺。这似乎可以说明高宗总章前后未迁回西州的高昌王族,是居住在长安的。

20世纪初洛阳出土有《唐麴信墓志》,载其“西平人也,即西国昭武王之族孙。……曾祖保,隋威远将军;祖悦,隋平漠将军……父降,虎威将军;有唐之初,奉图内附”[313]。根据墓志内容,麴信终身不仕,武周久视元年(700)葬于洛阳北邙山。罗振玉指出,所谓西国昭武王,就是高昌王麴嘉,则麴信当是高昌王族,以国破入唐[314]。如果是这样的话,就说明还有一些迁入内地的麴氏王族居住在洛阳。不过值得注意的是,《麴信墓志》自称是西平人,与麴氏王族金城的郡望不符。王素先生即认为罗振玉之说存在可疑之处[315]。这里也只能存疑。

(2)高昌张氏。张氏是除了王族麴氏以外,高昌最有权势的豪族。尤其是在高昌王国末期,张氏甚至开始出现任文武最高官职者,打破了之前王族麴氏对三品以上职位的垄断[316]。从出土文献看,张氏一族被迁往中原者尤多。《武周长寿三年(694)张怀寂墓志铭》载其:“贞观之际,率国宾王;永徽之初,再还故里。”[317]张怀寂之父张雄,是帮助麴伯雅完成“重光复辟”的重要功臣,但在高昌国破灭之前已经去世[318]。从志文看,张怀寂作为张氏家族的重要成员在贞观时是被迁往中原的[319]。除了张怀寂,墓志中所见迁居内地的高昌张氏还有张善和[320]、张相欢[321]、张团儿[322]。其中,张相欢和张团儿还先后出任洛阳怀音府队正,在军府中供职。此外,洛阳龙门石窟见有与高昌有关之造像题记两条:

永徽三年四月,高昌张□、康居□□为亡父母及□□□内外眷……

总章二年二月十日,高昌张安为亡父母敬造。[323]

这里的“高昌张□”、“高昌张安”,亦应是迁徙至内地的原高昌国豪族[324]。此外,《唐贞观二十二年洛州河南县桓德琮典舍契》[325]中提到洛州河南县的桓德琮将屋宅典给了张元隆、索法惠二人,这件文书出土于吐鲁番,说明张元隆、索法惠有可能也是内徙的高昌人,他们返乡后将契约带回了西州。

(3)其他高昌国民。吐鲁番出土文书中有赵义深自洛州寄往西州的家书两封,其中《唐贞观二十年赵义深自洛州致西州阿婆家书》中有“违离累载,思慕无宁”,“巢寄他土,晓夜思乡”[326]之语,知其为迁居洛州的原高昌居民。另有身在洛州的李贺子写给西州阿郎、阿婆的书信四封[327],从中可知李贺子及其兄弟举仁原来也是高昌人。刘安志认为赵义深、李贺子等人为高昌的一般居民[328]。实际可能并非如此。《唐赵义深与阿婆家书》中提到西州家中有男女奴婢,又提到遣张明德、马道海等人向家中捎去五丝采布、绁布等物[329],看起来赵义深一家并不像是普通人家。而《唐李贺子上阿郎、阿婆书一》中提到李贺子“廿年七月内,用七千五百文买胡婢一人,次廿一年正月内,用钱九千……宅在”[330],能出得起如此多的钱在洛阳购买胡婢、屋宅,李贺子想必也不是贫民。普通高昌百姓也没有迁徙到内地的必要。故此,迁居洛州的赵义深、李贺子等人,虽然从姓氏看并不属于高昌的大族,但很可能是来自高昌当地富裕的大户。赵义深所谓“此处经纪微薄,亦得衣食”,恐怕也是与高昌家中相对富裕的生活相比而言。

通过以上例子可以看出,唐朝确实是将不少高昌王族和官人头首迁徙到了中原。从出土墓志资料看,这些高昌国民大多被安置在了洛阳[331]。又唐雯先生自晏殊《类要》中辑出的《两京记》条目有:

东都怀音府,贞观十五年置,简高昌户为卫士,义取《诗》之“食我桑葚,怀我好音”,欲感化迁善,以为号焉。[332]

由此可知,贞观十五年唐朝曾在东都洛阳设立怀音府,专门自高昌户中选拔卫士。这些高昌户显然就是唐灭高昌国后被迁徙到内地的高昌人。怀音府的设立也是安置这些高昌人的措施。前文提到的张相欢和张团儿,便皆任怀音府队正。值得注意的是,怀音府设立于贞观十五年,是年正月又刚好有唐太宗幸洛阳之事[333]。由此看来,这些居于洛阳的高昌人,可能是于贞观十四年十二月侯君集旋师时,随侯君集来到长安,又于贞观十五年正月随太宗一同前往洛阳。

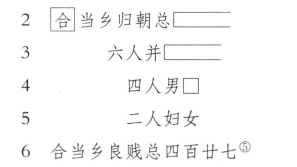

至于迁居中原的人数,刘安志通过统计认为平高昌之后,人口减少了1 580户,其中多数迁入中原[334]。但吐鲁番出土《唐西州某乡户口帐》中有:

⑤《吐鲁番出土文书》图版本贰,第7页。

根据这份统计,西州某乡归朝的人数只有6人,但全乡的人口却至少有427人。可见,被发遣归朝的人数可能并不像刘安志估算的那样多,可能只限于当地的大族或大户。从另一方面说,唐朝挑选的归朝人口,又并不限于居住在高昌城内的王族和大族,乡里的大族或大户可能也是拣选的对象,足见其范围之广。

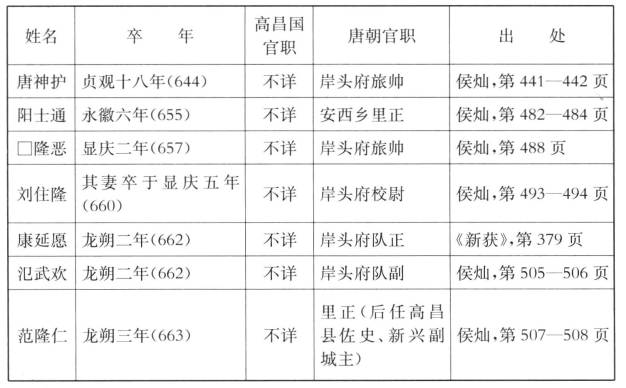

2.委任官吏。从出土墓志中看到一些高昌居民在西州设立初期任职于折冲府的情况,具体情况见下表:

表6 高昌人任职西州折冲府情况表

从上列资料可见,高昌当地居民入唐后有职事者,大多为里正或折冲府中的旅帅、队正一类的职位[335]。《范隆仁墓志》中载有“城宾之后,官府称誉,一县铨擢,任为百家之长”之语,似是说唐朝曾在当地大量选任里正。但是很显然,上表所列诸人的职位都是级别比较低的,而且并不清楚他们是否是旧高昌国官人。到目前为止,还没有明确记载高昌当地大族在贞观十四年被立即授予官职的记录。

值得注意的是陕西省西安市大唐西市博物馆藏《唐麴建泰墓志》,其中有:

君讳建泰,字元亨,乐安人也……祖,周授高昌大将军,封凌江公。考,隋授高昌大将军,凌江公如故……贞观十三年,天山起浸,焉耆告氛。公占募西行,乃从军而静柝……朝致非常之赏,国绝费留之讥。乃授公上柱国、朝议郎、行天山县丞。[336]

麴建泰的祖、父都是“高昌大将军、凌江公”,他本人又与贞观十三、十四年灭高昌国的交河道行军有关,故而这方墓志受到了极大的关注。荣新江先生推测麴建泰是高昌王族,入朝唐朝后以白丁身份随唐军攻破高昌,因立功而被授予天山县丞[337]。翟旻昊也认为麴建泰是高昌王姓,不过他提出麴建泰是在贞观十四年侯君集平高昌后,作为归朝的高昌人迁徙来到中原[338]。龚静的观点与翟旻昊类似,也认为麴建泰是内迁高昌人[339]。然而翟旻昊与龚静的说法明显是对墓志内容理解有误。墓志载麴建泰贞观十三年“占募西行”,显然是参与了交河道行军。高昌战役后因“非常之赏”被授予天山县丞的重要职位,也是与立功有关。如果他本人一直生活在高昌当地的话,就不会有“西行”和“非常之赏”。此外,既然麴建泰被授予天山县丞,表示朝廷对他很信任,就不应该又被作为原高昌国官人头首迁入中原。而且高昌归朝之人大多被安置在长安、洛阳两地,麴建泰在任天山县丞后改安邑府右果毅,安邑府在河东道河中府。综合这些信息来看,麴建泰应当是之前就已经来到中原生活,贞观十三年因参与交河道行军而回到高昌,战后被授予西州天山县丞,任职期满后又调回中原。王素先生认为麴建泰一支是高昌“义和政变”家族的核心成员,政变失败之后逃至唐朝,西州建立后被唐朝派来对当地进行管理[340]。这一论断具有启发性,但有待于进一步讨论。无论如何,委任熟悉当地的高昌故旧为官吏,也是唐朝安抚当地的一个重要手段。

实际上西州初设时期的重要军政官员,多数应当是唐朝自中原选任委派的。2008年河南洛阳出土《唐侯仁恺墓志》题曰“唐故天山县令”,志文中有:

释褐杞州司功,又转颍州司户……上以西州创置,邻狄跨羌,天山一邦,实惟襟带,妙练文武,镇遏边垂。君勇冠三军,当斯五辟,遂应嘉命,朝野荣之。[341]

对比《范隆仁墓志》提到的在高昌乡里选任里正的情况,我们可以看到,唐朝对于天山县令一类级别相对较高的职位,进行了慎重的选择。侯仁恺在赴任天山县令之前,是有内地州县的实际工作经验的。又,《唐杨敏墓志》中有:

特奏授京畿望苑府果毅。至于高昌初破,戎狄土崩,静乱宁民,非贤莫可。授西州岸头府果毅都尉。诏授上柱国、广饶县开国男,封邑三百户。[342]

唐朝平高昌后选授的岸头府果毅都尉杨敏,之前是任京畿望苑府果毅,应是从拱卫长安的重要折冲府中抽调的军事人才。由此推测,唐朝选任的西州第一批军政官吏,可能大多数来自中原,而非高昌当地。而且其中相当一部分是有官府或军府的工作经验,这对于西州各项制度的建立无疑是十分重要的。里正一类的基层管理者可能是从原高昌居民中选任,而且我们没有看到高昌旧官人授官的情况。恐怕直到贞观十六年授予西州当地首望勋官之时,才算对留守的原高昌国大族的进一步安抚。

![]()

①《吐鲁番出土文书》图版本贰,第187页。

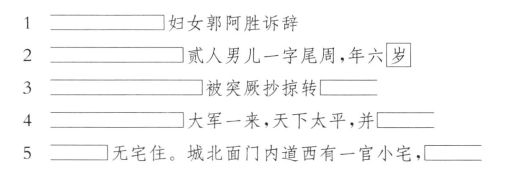

3.维护正常生活秩序。吐鲁番出土《唐妇女郭阿胜辞为请官宅事》中有:文书内容大致为,妇女郭阿胜及其六岁的小儿尾周,经历了“突厥抄掠”,在“天下太平”之后却无宅可住,于是郭阿胜请求将城北面门内道西的官小宅给他们母子居住。文书内容清楚,但时间却有不同的看法。王欣先生认为“突厥抄掠”之事在开皇十年(590),郭阿胜此时被迫离开高昌进入中原,唐平定高昌后才得以返回故地[343]。王素先生指出,郭阿胜请宅时男孩只有6岁,她不可能经历过数十年前的战争,并认为此系西州时事[344]。卢向前先生认为“大军一来,天下太平”就是指贞观十四年侯君集平高昌事[345]。刘安志先生则认为“突厥抄掠”为贞观十六年西突厥围攻天山县事,郭阿胜原是天山县人,此时逃难至高昌城[346]。卢向前的观点较为合理。如王素所说,“突厥抄掠”和“大军一来”的时间不会相差太过久远,王欣的观点似不能成立。至于刘安志的观点,如果郭阿胜是天山县人的话,既然大军已经击退了突厥,西州官府理应将郭阿胜遣返回天山县,郭阿胜没有理由在高昌城申请住宅。卢向前观点的一个有力证据就是“大军”的称呼,因为在《巡抚高昌诏》中就有“自大军平定以后”之说,显然是指交河道行军而言。况且贞观十六年郭孝恪击退西突厥的战役,带兵二千人[347],算不得“大军”。由此可知,郭阿胜就是在高昌平定后不久申请高昌城内住宅的。而其所请之官宅,可能是原高昌国官宅,唐朝接收后无人居住。郭阿胜最终是否得到住宅不得而知,但从郭阿胜试图通过官府来获得住宅分配来看,当时的西州官府很可能是在努力安置当地百姓的。这也是唐朝安抚百姓措施的一个缩影。

(二)户口和土地清理

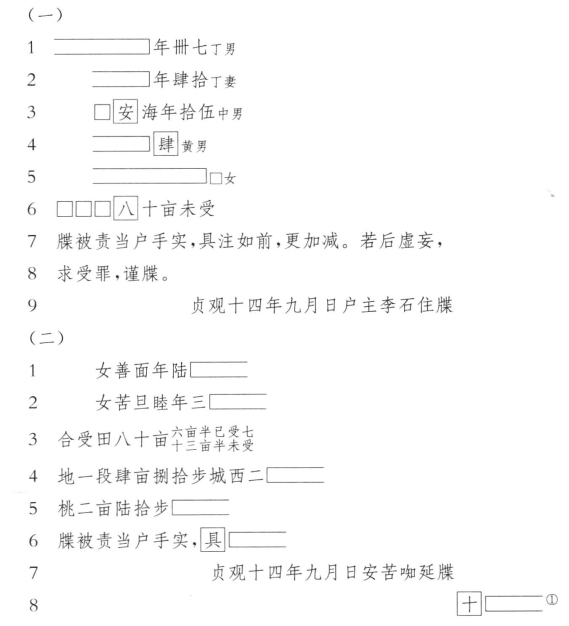

如前文所举,吐鲁番阿斯塔纳出土有一组手实文书《唐贞观十四年西州高昌县李石住等户手实》,共有八段,其中前两段为:

①《吐鲁番出土文书》图版本贰,第43—48页。

唐长孺先生最早对这几件文书进行了整理,他指出从字迹上看,八段文书都是出自同一人之手,故应是当乡里正据各户手实联写而成,写成的时间是贞观十四年九月[348]。另有一件《唐贞观年间西州某乡残手实》[349],从格式上看时间大致相仿。手实是百姓定期向官府申报户口、年龄、土地等信息的牒状,唐代官府正式编造的户籍应该就是在手实的基础上制作而来的[350]。从具体内容上看,这些手实是按户书写,先登载各户的家庭成员(包括奴婢)情况,包括与户主的关系、姓名、年龄、丁中;其次登载各户的田地情况,包括合受田亩数、已受田亩数、未受田亩数,以及每段已有土地的亩数和四至等;最后是户主书写的保证词。可以说,通过手实官府可以基本掌握当地乡里的户口及土地情况。值得注意的是,这批手实书写于贞观十四年九月,就在西州建立的当月,它们反映的应当是唐朝官府第一次在西州进行户口和土地清查的实际情况。

另外,关于这批手实中的合受田亩数的计算和丁中的年龄是否符合唐制,尚有一些争论。土肥义和认为手实(一)、(二)中的“合受田八十亩”符合唐制[351]。唐长孺则指出,按唐制一丁男当受田六十亩,一当户老男加一丁男当受田九十五亩,手实(一)、(二)可能出现的这两种情况,都不应当是“合受田八十亩”,同时中男的下限也与唐制不合。他给出的解释是,合受田的统计,可用北魏至隋的受田规定解释,体现的可能是原高昌国旧有的均田制度[352]。池田温则提出“合受田八十亩”并没有包括园宅,这亦与北魏以来的均田制不合,故可能是当时的权宜之计,至于与高昌田制的关系尚需研究[353]。卢向前则认为“合受田八十亩”是高昌部民对武德令中关于“狭乡减宽乡之半”的规定理解有误所致[354]。在更多材料被发现之前,暂时无法确定哪种分析更符合历史事实。可以肯定的是,西州成立之初的这次申报手实,并没有完全按照唐令展开。西州真正的全面推行均田制,可能要到贞观十六年以后。这可能也是西州初置时期,唐朝逐步在当地推行各种制度的历史过程的一个缩影。无论如何,可以肯定的是,唐朝在贞观十四年九月就立即对西州进行了大规模的户口和土地清查工作,这无疑为确立唐朝的统治和其他各种社会经济制度的推行提供了重要的基础。同时也要注意到,诸种史料对唐平高昌所获户数、口数,甚至马疋数量,都有详细的记载[355]。这一统计结果,很可能就是在贞观十四年九月手实或相关籍帐的基础上得出的。

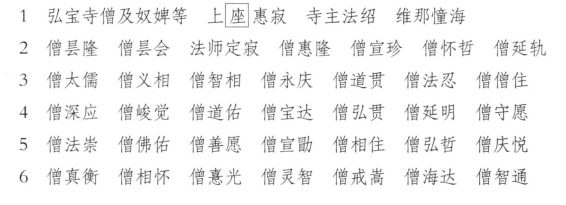

除了对普通百姓进行人口和土地清查以外,从出土文书看,唐朝可能还对当地寺院的僧尼和其占有土地的情况进行了清查。高昌国佛教昌盛,寺院众多,人口中僧尼的比例很高,而且僧尼占有土地并要向官府缴纳赋役[356]。可以说僧尼在高昌的社会生活中占据很重要的地位。学者们已经指出,就在唐朝平定高昌后不久,即对高昌的寺院和僧团采取了一些整顿措施[357]。吐鲁番出土《唐西州高昌县弘宝寺僧及奴婢名籍一》(以下简称《弘宝寺僧名籍》)中有:

①《吐鲁番出土文书》图版本贰,第30页。

《唐西州高昌县弘宝寺僧及奴婢名籍二》中有

②《吐鲁番出土文书》图版本贰,第31页。

翁俊雄先生指出,这两件文书本是同一文书的两个抄本,他又根据相关文书指出弘宝寺有僧65人、大小奴6人、婢至少7人[358]。这件文书背面书写《唐贞观十四年十二月廿七日西州高昌县弘宝寺寺主法绍辞稿为请自种判给常田事》(以下简称《法绍辞稿》),可知《弘宝寺僧名籍》的时间在贞观十四年十二月之前[359]。又弘宝寺的名称未出现在高昌国文书中,这种用两个字雅称的寺名,应当是西州建立后重新命名的[360]。那么,这件名籍便是在唐朝平定高昌后制作成的。近年新出土吐鲁番文书中有《唐龙朔二年(662)西州高昌县思恩寺僧籍》[361]和《唐神龙三年(707)正月高昌县开觉等寺手实》[362](以下简称《开觉等寺手实》),证明唐朝确实存在僧籍和寺院手实的管理制度,唐朝官府可以借此掌握寺院的僧人和土地情况[363]。《开觉等寺手实》并不完整,但我们可以根据其内容大致看出寺院手实的格式,即在开头列出当寺新旧僧总人数,末尾是列举寺院占有土地的详细情况和誓词、声明和署名等。誓词中有:

牒被责令通当寺手实,僧数、年名、部曲、奴婢并新旧地段、亩数、四至通如前。[364]

则中间残缺的部分应当就是列举当寺的僧人年名和部曲、奴婢情况。而《弘宝寺僧名籍》正好是列举了当寺的僧人名字和奴婢人数、姓名,只是不载僧人年岁。由此也可以猜测,《弘宝寺僧名籍》或许与寺院申报手实有一些联系,不书写僧人年岁或许是初期手实格式并不完备的关系[365]。至少我们可以说,《弘宝寺僧名籍》极有可能是用来向官府申报当寺僧人和奴婢情况的文书。

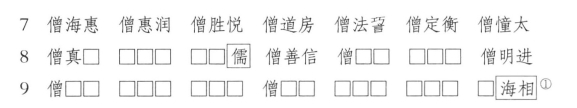

又,《法绍辞稿》中有:

④《吐鲁番出土文书》图版本贰,第28页。

弘宝寺想要收回租出的田地,在寺院的名下“寺家自种”,但又怕租种田地的“官田(佃)家”不给,故而由寺院的上坐、寺主、都维那共同署名,要求官府处理[366]。值得注意的是“判得”一词,这说明西州官府在此前已经明确将这块田地认定为弘宝寺的田产[367]。这种对寺院田产的确认,应当是在掌握寺院占有土地情况下做出的,这很可能就是通过上文提到的寺院申报手实来实现的。联系到上文提到的贞观十四年九月百姓制作手实的情况,唐朝官府很可能在清查普通百姓人口和土地的同时,也要求寺院通过手实的情况来申报僧人、奴婢和土地情况。

总之,从这些初步的安抚措施看,唐朝是在尽最大努力维持高昌地方的稳定,并尽力将原高昌国居民置于有效控制之下。可以想见,唐朝要在高昌设立州县,使其成为唐王朝的一部分,肯定是要以高昌当地社会的稳定和居民对唐朝的认同为前提的。正因为如此,唐朝才小心谨慎地采取了以安抚为主的政策,《巡抚高昌文武诏》还特别提到高昌主体居民的汉人身份,及其“仍习礼仪”的汉文化传统。《曲赦高昌部内诏》中亦有“且彼之黎元,出自中土,沦陷异域,亟历年代”。这正是抓住了高昌与中原王朝的内在联系,通过文化认同来促成政治认同。另一方面,唐朝还勒令高昌王族及官人头首归朝,同时也采取一定的优待政策,使归朝的高昌国民能在内地安定生活,比如前文提到的迁徙到洛阳的张相欢和张团儿先后得到了怀音府队正的职位,赵义深“经纪微薄,亦得衣食”[368],而李贺子的信中更是提到“尽给妇,高昌有妇人,不得妇”[369],这应当是唐朝官府给这些移居内地的单身男丁配娶妇人,望其在内地安居。对于留守高昌的百姓,唐朝也希望他们不要受到选人归朝的惊扰,“勤事生业,勿怀忧惧”。一方面移除地方豪强,一方面安抚留守居民,对唐朝来说,这无疑是快速控制当地社会的有效手段。同时,唐朝又从内地有官府或军府工作经验的官吏中选拔人才,赴西州任职,肩负起设州立制的职责。为了推行唐朝的各项社会经济制度,西州建立伊始,便开始了对当地百姓人口和土地的全面清查。对佛教寺院的僧尼和土地的统计,可能也在一并进行中。从唐朝在贞观十四年施行的一系列政策看,唐朝试图在保证西州稳定的基础上,尽快实现对当地的控制并建立新的制度。

以上我们从行政、军事、社会等方面探讨了伊、西、庭军政体制初建时的大致情形。可以清楚地看到,这一军政体制是以西州为中心建立起来的。伊、西、庭三州军事归安西都护府统领,而安西都护就治在西州。在初置之时,西州就有五县以及数量众多的乡、里、坊、城等基层行政机构。相对来说庭州只有一县,伊州有三县,至于乡里情况,开元时庭州尚仅有五乡,伊州七乡[370]。从军事建制上说,唐朝很早就在西州设立了折冲府,利用当地人口资源来补充兵力。从安抚高昌旧部的情况来看,唐朝在对西州推行社会经济制度方面也给予了很大的重视。这样,西州自然就成为了三州的中心。与此同时,伊、西、庭在安西都护府统领下又是一个相互联系的军事整体,庭州和伊州从两个方向拱卫西州,三州又通过相互间的交通线路和大量镇、戍、烽、铺、馆、驿形成了共为一体的交通、防御体系,共同构成了唐朝经营西域的基地。

安西、北庭的镇军最早赴中原靖难,是在肃宗即位之后。不过最终,安西还是决定派遣李嗣业统兵五千入援。尉迟胜应当也是在此时响应唐朝的号召,随安西兵赴难的。关于安西、北庭入援兵马的数目,又有不同的记载。李嗣业实际上就是安西、北庭兵马的统领。故而,此次入援依然是以安西为主,安西、北庭行营的主将李嗣业和段秀实都是来自安西。薛宗正认为,王惟良谋乱之事是安西、北庭两系军将斗争的结果[35]。......

2023-10-03

继封常清赴洛阳募兵之后,身在长安的高仙芝也被委以重任,于天宝十四载十二月领兵东进,进屯陕郡。这说明在得知安禄山叛乱的消息后,朝廷曾迅速征调了朔方、河西、陇右三节度的兵马入京。封常清和高仙芝带领的部队,其中一大部分都是洛阳及长安的募兵,显然无法抵御安禄山的兵锋。另一方面玄宗可能是认为河、陇、朔方兵力足以剿灭安禄山,无须动用安西、北庭的兵马。......

2023-10-03

然而,唐朝有效控制区域的边界,实际上远在玉门关、阳关以西。唐朝成功地在传统上的“西域”地区最东端建立起伊州、西州、庭州,这三州之地也就成为了唐朝的“域内”,而非“域外”。说明唐朝建立西州之后,西州已西方可称为“西域”。可以说,唐朝在西域的成败,与整个帝国的历史命运息息相关。从交通上说,唐代的伊、西、庭三州,正是中原进入西域的门户。唐代的伊州在汉代为伊吾,西州为汉车师前国之地,庭州为汉车师后国之地。......

2023-10-03

河西与北庭也被卷入了随之而来的风暴之中。可以说杨志烈此次出兵完成了救援京师的战略目标。然而河西军却为此役付出了巨大的代价,死者殆半。在此时,杨志烈与凉州士卒的利益产生了冲突。凉州的陷落导致了一系列灾难性的后果,最终造成了北庭与中原的隔绝。杨志烈也在逃到甘州后不久被沙陀杀死。杨志烈此时是河西节度使,判文称其为“尚书”,当是因为他兼任了某部尚书。......

2023-10-03

学者们已经注意到,作为四镇之一的碎叶曾经一度隶属于北庭[81]。其中关于碎叶镇的失陷、隶北庭、撤镇的经过,仍有很多细节问题不甚清晰,需要进一步探讨。先来看碎叶镇的失陷,《旧唐书·突厥传下》载:(乌质勒)尝屯聚碎叶西北界,后渐攻陷碎叶,徙其牙帐居之。从吉尔吉斯斯坦出土《唐杜怀宝造像碑》的题记看,调露年间杜怀宝就是以“安西副都护、碎叶镇压十姓使”的身份镇碎叶。......

2023-10-03

贞观十六年九月癸酉,唐朝正式任命郭孝恪为安西都护、西州刺史。《旧唐书·郭孝恪传》载:贞观十六年,累授金紫光禄大夫,行安西都护、西州刺史。郭孝恪就任安西都护后,对当地居民、镇兵、流人“推诚抚御”,取得了很好的效果,成功维护了西州社会的稳定[408]。(一)伊、西、庭保卫战大约就在郭孝恪就任安西都护后不久,势力膨胀的乙毗咄陆可汗就对伊、西、庭发动了攻势。西突厥各部再次陷入混乱的局面。......

2023-10-03

作为唐朝西域另一重要战区的安西四镇,在玄宗初年也有了节度使的设置。这件文书说明,开元二年闰二月之前已有四镇节度使。实际上就明确表示,碛西节度使就是四镇节度使的别称。开元二十九年才又分为两节度[264]。此处所载的天下八节度使,应当反映的是成书前不久的情况。刚好是在开元二十三年以后,伊西北庭移隶四镇节度使时间段内。......

2023-10-03

伊、西、庭三州的军政体制完成了新一轮的调整。那么在这一时期,伊、西、庭三州与安西四镇之间有着怎样的军政关系呢?从这些讨论可以看出,P.2754文书所载的判词,应当是真实地反映了当时的历史事件。正如池田温所述的那样,因为判文中的事件被认为是与安西都护府管内军事事务有关,故将其称为“安西判集”。然而,判文中同时提到了西州和伊州,涉及西州都督崔智辩救龟兹的事件,此战恐怕并非仅与安西相关。......

2023-10-03

相关推荐