三府实际上是镇抚了高昌的三个军政要地。关于西州初置时的州治,似乎并没有十分明确的记载,依情理推断应当是设在原高昌国的军政核心高昌城。这一说法无疑是正确的。县以下,唐朝又按国家律令在西州全面推行了乡里和邻保制度。这提示我们,西州的乡里制度极有可能是在西州初创之时就随州县一并设立。因此,并不能据此认定存在永安乡“洿林里”。这表明,在高昌国五郡改制为西州五县的同时,原高昌国的部分县,也被改制为西州的乡。......

2023-10-03

贞观十四年,唐朝在西域建立起自都护府至州、县、乡、里的行政建制,与此同时,以安西都护府为核心的军事体系也构建起来。安西都护及诸州刺史,既有行政职责,又有军事职责。尤其是安西都护府,是当时伊、西、庭三州的最高军事机构。关于安西都护府及诸州的建制,前文已经交代清楚,此处仅就三州的府兵、镇兵以及镇戍等的概貌做一简单论述。

(一)府兵制的推行

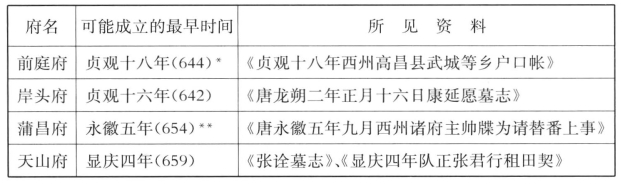

府兵制,可以说是唐前期最重要的一种军事制度。与设立乡里一样,唐朝也在西州施行了府兵制。根据出土文书和墓志,唐朝在西州先后设立有四个折冲府,分别是前庭府、岸头府、天山府和蒲昌府。

关于这四府的设立时间,唐长孺先生根据吐鲁番出土文书提出,四府至晚在高宗时期均已建立,限于人口,西州在贞观至高宗初只有前庭、岸头两府,蒲昌府与天山府设立稍晚[245]。唐长孺列举的诸府始见文书如下:前庭府始见于《唐永徽元年(650)后某乡户口帐》[246],岸头府始见于《唐永徽三年(652)贤德失马陪征牒》[247],蒲昌府最早见于《唐龙朔元年(661)左憧憙买奴契》[248],天山府最早见于《唐军府名籍》[249](乾封元年[666]后)。气贺泽保规在唐长孺的基础上进行了进一步的考证,他根据统计有卫士数量的《贞观十八年某乡户口帐》中所谓“新旧口”的记载,认为贞观十五年有同样的户口帐存在,进而推测贞观十五年前庭府就已经存在;他又据1987年陕西洛川县出土《杨敏墓志》中所谓“至于高昌初破,戎狄土崩,静乱宁民,非贤莫可。授西州岸头府果毅都尉……以贞观十七年三月十二日寝疾,至其年七月廿九日薨”[250],认为岸头府至晚在贞观十七年以前即已设立;他又判定《唐残辞为买马柳中报蒲昌府马疋事》时间为贞观年间,进而推定蒲昌府在贞观年间已经存在;又据吐鲁番出土《张诠墓志》中张君行“天山府校尉”的任职及《显庆四年队正张君行租田契》,认为天山府至晚在显庆四年(659)就已经存在[251]。气贺泽保规的推论无疑比唐长孺的观点更前进了一步,但除了岸头府外,其他三府的推论证据稍嫌不够充分。近年吐鲁番新出土文书和墓志中又为我们提供了新的证据。《唐永徽五年(654)九月西州诸府主帅牒为请替番上事》文书中有“永徽五年九月二日蒲昌府队正张元相”[252],由此可知,蒲昌府至晚在永徽五年九月就已设立。另外,《唐龙朔二年(662)正月十六日康延愿墓志》有:

讳厶,字延愿,交河群(郡)内将之子。其先出自中华,迁播届于交河之郡也。君以立性高洁,禀气忠诚,泛爱深慈,谦让为质。乡邦推之领袖,邻田谢以嘉仁。识干清强,释褐而授交河郡右领军岸头府队正,正八品,属大唐启运,乘以旧资,告身有二,一云骑,二武骑尉。忽以不袁(幸),遇患缠躬,医方药石,将疗不绝。转以弥留困笃。今以龙朔二年正月十六日,薨于私第也,春秋七十有六,即以其年其月十六日,葬于城西暮(墓)也。河(何)期积善无征,变随物化。亲族为之悲痛,乡闾闻之叹伤。岂以川水难停,斯人逝往,故立铭记于□宫之左,使千秋不朽。正月十六日书。[253]

墓志出土于交河沟西墓地的康氏家族茔院,而康延愿本人则是粟特人家族交河康氏的成员[254]。墓志中提及康延愿“释褐而授交河郡右领军岸头府队正”,也就是说他在进入唐朝后的第一任官职是岸头府队正,墓志又载其以“旧资”被先后授予云骑尉、武骑尉的勋官。孟宪实先生提出,按照墓志文意康延愿是先任岸头府队正,后被授予勋官。而据前文所述,《贞观年中巡抚高昌诏》及其所载乔师望主持奏授高昌旧官人勋官事,在贞观十六年正月。那么,康延愿任岸头府队正的时间就在贞观十六年以前,也就是说,岸头府设置应在贞观十六年之前[255]。由此可以在前贤研究的基础上得出这样的认识,西州前庭府和岸头府在贞观时期就已经设立,尤其是从岸头府的例子看,在伊、西、庭初创时期,府兵制就已经在西州建立起来。

表4 西州折冲府成立时间表

*气贺泽保规认为在贞观十五年以前

**气贺泽保规认为在贞观年间

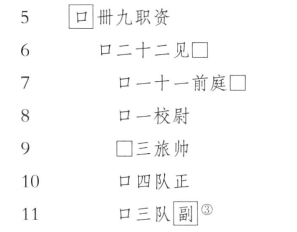

以折冲府的建立为标志,唐朝的府兵制在西州建立起来。折冲府是隶属于中央诸卫的,从出土文献资料看,西州四府都是属于右领军卫或者由其改称之右玉钤卫[256]。至于折冲府的统属,《唐律疏议》卷一六《擅兴律·征人冒名相代条》下有:“依《军防令》:‘每一旅帅管两队正,每一校尉管两旅帅。’”[257]大致折冲府下设有团、旅、队,分别由校尉、旅帅、队正统领。吐鲁番出土《唐永徽元年后某乡户口帐》所载当乡职资中有:

③《吐鲁番出土文书》图版本叁,第118页。

由此可以十分清楚地看到,西州前庭府下确实设有校尉、旅帅和队正。另外还可以看到,这份户口帐中列举的校尉、旅帅和队正等,都是西州当地人。《唐西州某乡户口帐》中有:

①《吐鲁番出土文书》图版本贰,第7页。

同墓出土的文书纪年最晚为贞观十四年,可知此文书的时间大致在贞观十四年后不久。此时唐朝就已经开始在西州当地大量征发府兵卫士。从这份户口帐看,当乡见在的卫士达到了60人。虽然限于人口,西州当地征发的卫士可能并不能满足唐代对府兵兵员的规定数额[258],但对于刚刚归附的西州来说,卫士征发的比例应当是不低的。在其他文书中也可以看到唐朝在西州设立折冲府后,任用当地望族或“旧官人”充任折冲府果毅、旅帅等,这可能是与授勋官一样,是唐朝对原高昌国居民的安抚政策,同时也体现了唐朝对当地居民的信任[259]。总之,就在贞观十四年西州设立后不久,府兵制就在西州全面推行开来。而至少在显庆四年以前,西州就已经具备了四个折冲府的配置。

(二)镇兵及其他

除了府兵之外,西州当地还应当有来自内地的镇兵。《唐会要》卷九五《高昌》载贞观十四年侯君集破高昌后,“留兵镇守,刻石纪功而还”[260]。《资治通鉴》卷一九五“太宗贞观十四年”亦载“置安西都护府于交河城,留兵镇之”[261]。大致侯君集得胜还朝之时,是留下一部分兵力来守卫安西都护府的。这批随侯君集远征而来的内地兵士,就应当是西州、庭州建立以后最早在其地驻防的镇兵。吐鲁番阿斯塔纳44号墓出土有一组领毛袋等物帐历,其中《唐贞观十四年九月静福府领袋帐历》[262]中有“静福府”、“前瓜州”某某,《唐毛袋帐历》[263]中提到了“姜将军”,而《唐迭布袋帐历》[264]中有“怀旧府”。按怀旧府属京兆府,而静福府则不知属于哪一道州[265];而“姜将军”有可能就是姜行本。贞观十四年九月,以侯君集为大总管的交河道行军刚刚平定高昌,应当还未起身还朝。这些领毛袋等物的府兵军将或卫士,应当都是随侯君集远征而来,他们当中可能会有一些人留守伊、西、庭。《贞观政要》卷九载太宗在设立西州及安西都护府后,决定“每岁调发千余人,防遏其地”[266]。诸书记载略同。大致在平定高昌之初,唐朝就已经在西州配备了至少千人以上的兵力。贞观十六年正月,为了应对紧张的西域局势,唐朝又开始大规模招募镇兵及发配刑徒赴西州,以加强伊、西、庭的防务,详见后文。总之,唐朝在设立安西都护府及西州之初,就留兵镇防,这些镇兵由安西都护府统领,成为经营西域的重要力量。

拱卫西州的庭州和伊州,也有相当数量的镇兵驻防。《册府元龟》卷六五六《奉使部·立功》载:

唐谢叔方,为左亲卫中郎将。奉使灵州,招辑突厥,会失哥逻禄等部落叛兵三千于籁渎水上,围叔方甚急。叔方率厉奋击,虏众乃解。还至柔远县,发伊州兵往谕延陀,与其游军会击,大破之。[267]

此段内容时间缺载。内田吟风认为这里的哥逻禄叛部是因射匮可汗与阿史那贺鲁之争而东移至灵州附近的,故系此事于贞观十八年[268]。又《旧唐书·谢叔方传》载其“历迁西、伊二州刺史……贞观末,累加银青光禄大夫,历洪、广二州都督”[269]。则此时谢叔方是伊州刺史[270]。谢叔方赴灵州招辑突厥,不幸被哥逻禄围困,杀出重围后回伊州发兵,联合延陀部击破了叛部。哥逻禄的叛兵有三千人,谢叔方带领的伊州兵能大破之,人数自然也不少。可见伊州也驻防了相当数量的有战斗力的镇兵。

此外,前引一组安西都护府处理伊州兵士和首领兵赐的文书中,《唐总计练残文书》提到“伊州三卫”、“首领”[271];大谷1499文书亦有伊州“翊卫”、“大首领”[272]。这组文书的年代大致为贞观二十三年前后,“伊州三卫”和“首领”都是因为参与昆丘道行军而受到赏赐[273]。关于三卫,《唐六典》卷五载:

凡左、右卫亲卫·勋卫·翊卫,及左、右率府亲·勋·翊卫,及诸卫之翊卫,通谓之三卫。[274]

三卫大致是取五品以上子和孙及勋官上柱国、柱国子为之[275]。伊州的三卫,可能多数是上柱国、柱国子任翊卫。虽然三卫属于唐代的十二卫军事系统,但三卫与隶属于诸折冲府的府兵卫士有很大区别。卫士是取六品以下子孙及白丁充点[276]。同时,三卫并不隶属于折冲府。作为唐代门荫制度的一部分,三卫皆有品阶,是门荫出身的一种途径[277]。因此,伊州有三卫存在尚不能说明伊州有折冲府的设置,也不能证明府兵制已在伊州推行。但可以说,唐朝至少是通过三卫的形式,将伊州百姓纳入到了唐朝的军事系统中,在贞观二十三年的昆丘道行军中,伊州三卫也是唐朝可以征调的军事力量。至于首领,王永兴认为是当地的胡人部落首领[278]。李锦绣则指出其中也应包括突厥城傍部落的首领[279]。由此可见,伊州的胡人聚落或突厥部落,在大规模行军时也会受到唐朝的征召。虽然不知道他们在这一时期是否也承担日常的游奕或防务工作,但还是可以把这些部落看作是安西都护府统领下伊、西、庭三州军事力量的补充。

(三)交通及镇戍体系的构建

唐朝设立安西都护府及西州、庭州之后,逐步在伊、西、庭地区建立起一套以镇戍、烽铺、馆驿为核心的军事防御和交通体系,这也成为了唐朝维护伊、西、庭统治的重要保障。《新唐书·兵志》载:

唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉、曰城、曰镇,而总之者曰道。[280]

但这一说法过于笼统,唐代的军事制度有一个逐渐发展的过程。唐初的边防体制,主要以镇戍为主,镇、戍、烽燧构成了有限的防御性军事体系。而军镇、守捉则是随着唐代军事体制发展而新出现的具有较大规模的军事使职系统。两种军事系统有着明显的不同[281]。另外,馆驿虽然是唐朝基本的交通设施,但在一些辽远的边疆地区,馆驿很可能是依附于镇戍存在的。《天圣令·厩牧令》中所记唐令第32条有:“诸道须置驿者,每三十里置一驿……其缘边须依镇戍者,不限里数。”[282]伊、西、庭应当就是这种缘边州县,从出土文书看,也确实有很多西州的馆驿与镇戍或烽铺同名。就伊、西、庭特殊的地理环境和安全性来说,馆驿依镇戍而设是很合理的。这也体现出边州交通与防御系统之间的密切关系[283]。

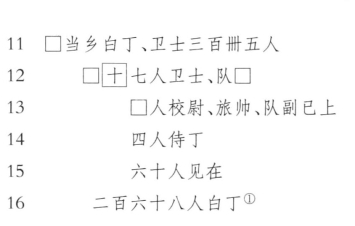

唐代的伊、西、庭三州,在建立之初就构建起了镇戍防御系统。随后不断发展,又逐渐出现军镇、守捉。伊、西、庭地区的城乡多依绿洲而建,中间有高山或大小戈壁阻隔,因此伊、西、庭之间,及其与周边地区之间的交通,往往只能有固定的几条交通路线。唐朝的镇戍及馆驿即是在这些交通路线沿途设置。关于这些镇戍和馆驿的大致情况,张广达、程喜霖、陈国灿、孙继民等学者都有过研究[284],以下仅以交通路线为纲,简单介绍一下镇戍和馆驿的设置情况。需要指出的是,伊、西、庭的镇戍、馆驿可能并不是同时设立的,但这些镇戍、馆驿的初设时间大多无法考证,权且在这里一并叙述。

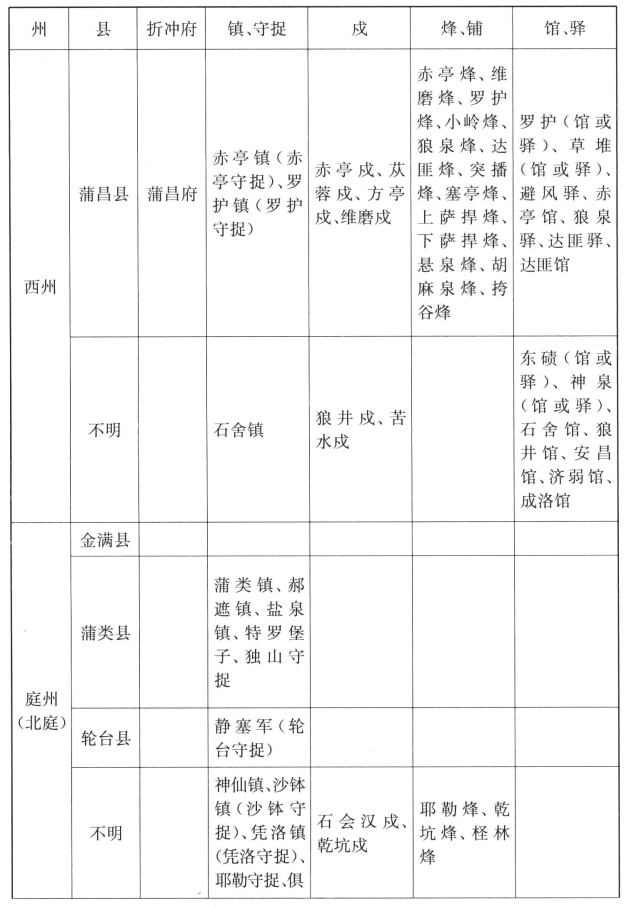

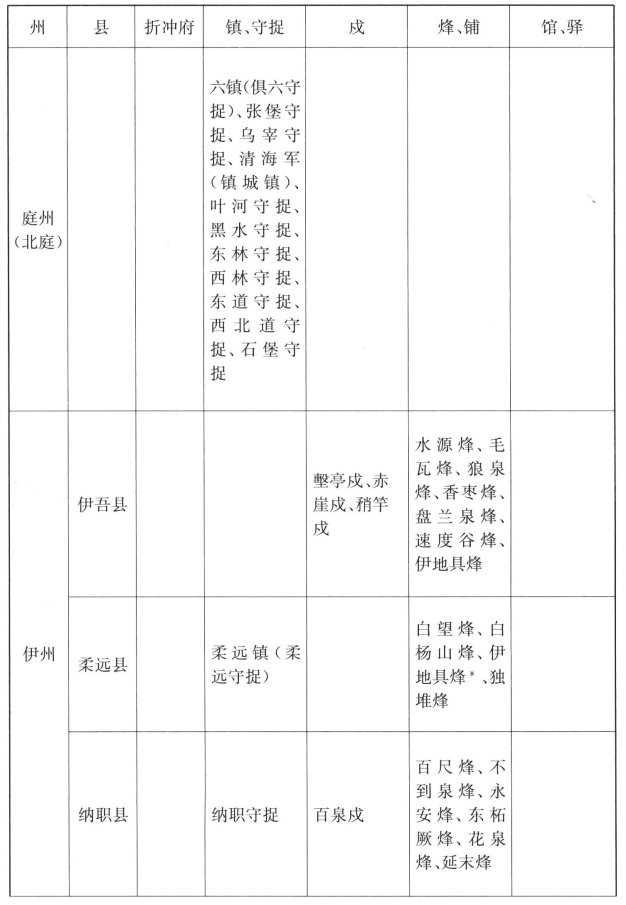

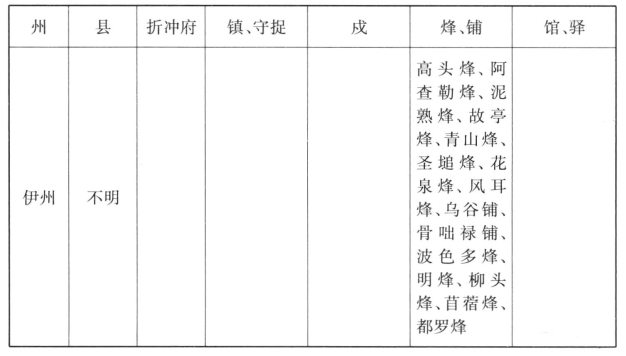

表5 伊、西、庭三州军事交通设施表

续 表

续 表

续 表

*《沙州伊州地志》伊州伊吾县和柔远县下都载有“伊地具烽”,两存之。

1.伊州通西州之路

关于西州与伊州之间的交通路线《,新唐书·地理志“》伊州纳职县”下注有:

自县西经独泉、东华、西华驼泉,渡茨萁水,过神泉,三百九十里有罗护守捉;又西南经达匪草堆,百九十里至赤亭守捉,与伊西路合。[285]

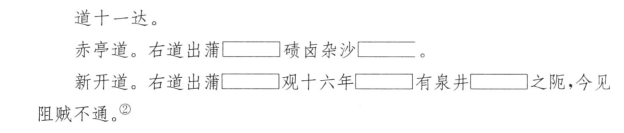

此外,敦煌所出P.2009《西州图经》残卷载有西州通往伊州、庭州、焉耆的11条道路,其中前两道为:

②唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,第54页。

学者们对《西州图经》的记载多有考证,大多认为《西州图经》所记的这前两道都是西州通伊州的道路,其中新开道即《新唐书》所载自纳职经罗护至赤亭的道路,而赤亭道即是《新唐书》所谓伊西道[286]。具体来说,如果按照《新唐书》记载的行进路线选择伊州纳职县为起点的话,自纳职县(今哈密市五堡乡四堡村拉不却克古城)出发便分为南北两道。新开道为北道,出纳职县后,沿天山南麓有山前明水之处行进,途径今鸭子泉、瞭墩、一碗泉、车轱辘泉等一系列泉水分布点,与《新唐书》所谓经“独泉、东华、西华驼泉、茨萁水、神泉”的记载相合,抵达罗护守捉(今七角井附近的西盐池[287]),再折向西南,抵达赤亭守捉(今吐鲁番市七克台镇),再抵达蒲昌县。此道应是《西州图经》中所记贞观十六年开通的新开道,虽然路程较远,但绕开了沙碛,沿途可获水源补充,可能开通之后就成为了主干道。赤亭道或称伊西路为南道,出纳职县后,沿白杨沟水向南折西行,经今老瞭墩、三间房、十三间房,至史书所载之赤亭守捉(即今七克台镇),与前道合[288]。

2.伊州通庭州之路

关于伊州与庭州的交通路线,仅《新唐书·地理志》“伊州纳职县”下注有:

别自罗护守捉西北上乏驴岭,百二十里至赤谷;又出谷口,经长泉、龙泉,百八十里有独山守捉;又经蒲类,百六十里至北庭都护府。[289]

这条路线仍然是自伊州纳职县出发,沿伊州通西州的北道即新开道行,至罗护守捉,自此上乏驴岭至赤谷(今七角井镇以北之山谷),穿行于天山峡谷之中,出天山后西行,到独山守捉(今木垒县城南油库古城),经过蒲类县(今奇台县城东唐朝墩古城),抵达北庭都护府治所金满县(今吉木萨尔县北庭故城)。此外,还有自伊吾县向北至伊吾军城(今巴里坤大河故城),再沿天山北麓西行至庭州的道路[290]。

3.庭州通碎叶之路

《新唐书·地理志》“北庭大都护府”下载有自庭州通往碎叶的道路:

自庭州西延城西六十里有沙钵城守捉,又有冯洛守捉,又八十里有耶勒城守捉,又八十里有俱六城守捉,又百里至轮台县,又百五十里有张堡城守捉,又渡里移得建河,七十里有乌宰守捉,又渡白杨河,七十里有清镇军城,又渡叶叶河,七十里有叶河守捉,又渡黑水,七十里有黑水守捉,又七十里有东林守捉,又七十里有西林守捉。又经黄草泊、大漠、小碛,渡石漆河,逾车岭,至弓月城。过思浑川、蛰失蜜城,渡伊丽河,一名帝帝河,至碎叶界。又西行千里至碎叶城,水皆北流入碛及入夷播海。[291]

这条道路自庭州出发,沿今天山北麓西行,自东向西依次经过沙钵城守捉(今吉木萨尔庆阳湖乡双河街上村北)、冯(凭)洛守捉(今吉木萨尔县三台镇冯洛村)、耶勒城守捉(今阜康市紫泥泉乡北庄子古城)、俱六城守捉(今阜康市九运街镇六运古城),至轮台县(今乌鲁木齐南郊乌拉泊古城)。敦煌所出S.11459《开元十五年(727)十月瀚海军勘印历》中有轮台守捉[292],《新唐书·地理志》“轮台县”下又注“有静塞军,大历六年(771)置”[293],可知轮台置县后又设有守捉,大历六年改为静塞军。自轮台向西经张堡城守捉(今昌吉市昌吉古城)、里移得建河(今玛纳斯河)、乌宰守捉(今玛纳斯县头工乡楼南古城)、白杨河(可能为今乌兰乌苏河),至清镇军城,即清海镇,天宝中改清海军。自清海军以西,从现有资料看并没有适合的古城遗址与诸守捉对应,只能大致推测是分布在天山北麓一线。石漆河即今精河,翻越车岭,至丝路要地弓月城(今伊宁市北吐鲁番于孜古城),由此度过伊丽河(今伊犁河),便可通达碎叶城(今吉尔吉斯斯坦共和国托克马克市阿克·贝西姆遗址)[294]。

4.西州通庭州之路

西州与庭州隔今博格达山而立,西州通庭州的道路,大多要取山谷通行。《西州图经》载有西州通庭州的道路六条:

花谷道。右道出蒲昌县界,西合柳中向庭州七百卅里,丰水草,通人马。

移摩道。右道出蒲昌县界移摩谷,西北合柳谷,向庭州七百卌里,足水草,通人马车牛。

萨捍道。右道出蒲昌县界萨捍谷,西北合柳谷向庭州七百卅里,足水草,通人马车牛。

突波道。右道出蒲昌县界突波谷,西北合柳谷向庭州七百卅里,足水草,通人马车牛。

乌骨道。右道出高昌县界北乌骨山,向庭州四百里,足水草,峻崄石粗,唯通人径,马行多损。

他地道。右道出交河县界,至西北,向柳谷,通庭州四百五十里,足水草,唯通人马。[295]

其中花谷道、移摩道、萨捍道和突波道都是自蒲昌县出发,分别从不同的山谷入山,在柳谷汇合,进而抵达庭州。这四条道路的名称分别对应于吐鲁番出土文书中所见的挎谷烽、维磨烽、萨捍烽和突播烽,这四烽应当就是把守四条山谷的烽燧。至于柳谷,其具体位置无法确知[296]。乌骨道为经高昌县北乌骨山至庭州。王炳华先生提到由高昌城向北,进入木头沟,经七泉湖、黑沟,翻越萨尔勒克大坂,便可进入奇台[297]。此路即应是乌骨道。他地道自交河县出发,经柳谷至西州。《新唐书·地理志》“西州交河县”下载有:

自县北八十里有龙泉馆,又北入谷百三十里,经柳谷,渡金沙岭,百六十里,经石会汉戍,至北庭都护府城。[298]

此道即是他地道,沿途经龙泉馆,柳谷镇、柳谷馆,石会汉戍。另据《唐开元二十一年西州都督府案卷为勘给过所事》[299],酸枣戍在西州通伊州的路上,且归岸头府管辖,则酸枣戍、酸枣馆(或驿)也应在他地道上。《元和郡县图志》又载有“神仙镇,在州南五十里,当西州路”[300]。此神仙镇可能也在他地道上。据王炳华先生所述,此道大致自今交河故城西北经大河沿河谷、红柳谷(即柳谷)、石窑子大坂、大龙口河谷,即可直达北庭故城,沿途古城、文化遗迹甚多[301]。

5.西州通轮台之路

西州另有通庭州轮台县亦即处月部落所在地之路。《西州图经》载有:

白水涧道。右道出交河县界,西北向处月已西诸蕃,足水草,通车马。

此白水涧道,即经今白杨沟、达坂城、盐湖、柴窝铺,到乌鲁木齐市的道路,亦即今日的吐鲁番至乌鲁木齐公路一线。而白水镇则在白杨沟峡谷西口的古堡[302]。

6.西州通焉耆之路

西州是进入四镇地区的重要门户,西州和焉耆之间的交通线,也是唐朝向西域发展的一条重要通道。《西州图经》载有:

银山道。右道出天山县界,西南向焉耆国七百里,多沙碛卤。唯近峰足水草,通车马行。[303]

《新唐书·地理志》“西州”亦载有:

自州西南有南平、安昌两城,百二十里至天山西南入谷,经礌石碛,二百二十里至银山碛,又四十里至焉耆界吕光馆。[304]

此即银山道。此路应是自今托克逊县西南入苏巴什沟,至库米什,再进入焉耆,即今314国道一线[305]。而文书中所见的银山戍,当在今库米什附近。王炳华先生提示,20世纪80年代314国道改建工程中,苏巴什沟内曾见有巨型滚石,其上有“礌石”二字,可惜该石在施工中被爆破坏。则礌石戍、礌石馆亦在今苏巴什沟内。

此外,今托克逊县以西的阿拉沟,也是唐代西州通往天山腹地的重要通道。王炳华先生曾在阿拉沟口的古堡中发现唐代文书,从而得知此处为唐代鸜鹆镇所在之地。鸜鹆镇至少管有七铺十一烽,见有□□铺、□蕃铺、揔见铺、临蕃铺、□□铺、断贼铺、□觉铺,黑鼻烽、阿施烽、鸜鹆烽、赤山烽、壃石烽、臰水烽、名岸烽、泥岭烽、小白水烽、白水烽、椟念烽等[306]。这些烽铺应当都分布在阿拉沟沿线。

总之,唐朝根据西域地理环境,在伊、西、庭三州的重要交通路线及其他军事要地上,建立起了以镇、戍、烽、铺、馆、驿等为基础的镇戍和交通体系,以维护伊、西、庭的安全。同时,伊、西、庭三州也正是通过这一交通、军事体系紧密联结在一起,在安西都护府统领下成为唐朝经营西域的军事基地。

三府实际上是镇抚了高昌的三个军政要地。关于西州初置时的州治,似乎并没有十分明确的记载,依情理推断应当是设在原高昌国的军政核心高昌城。这一说法无疑是正确的。县以下,唐朝又按国家律令在西州全面推行了乡里和邻保制度。这提示我们,西州的乡里制度极有可能是在西州初创之时就随州县一并设立。因此,并不能据此认定存在永安乡“洿林里”。这表明,在高昌国五郡改制为西州五县的同时,原高昌国的部分县,也被改制为西州的乡。......

2023-10-03

安西、北庭的镇军最早赴中原靖难,是在肃宗即位之后。不过最终,安西还是决定派遣李嗣业统兵五千入援。尉迟胜应当也是在此时响应唐朝的号召,随安西兵赴难的。关于安西、北庭入援兵马的数目,又有不同的记载。李嗣业实际上就是安西、北庭兵马的统领。故而,此次入援依然是以安西为主,安西、北庭行营的主将李嗣业和段秀实都是来自安西。薛宗正认为,王惟良谋乱之事是安西、北庭两系军将斗争的结果[35]。......

2023-10-03

然而,唐朝有效控制区域的边界,实际上远在玉门关、阳关以西。唐朝成功地在传统上的“西域”地区最东端建立起伊州、西州、庭州,这三州之地也就成为了唐朝的“域内”,而非“域外”。说明唐朝建立西州之后,西州已西方可称为“西域”。可以说,唐朝在西域的成败,与整个帝国的历史命运息息相关。从交通上说,唐代的伊、西、庭三州,正是中原进入西域的门户。唐代的伊州在汉代为伊吾,西州为汉车师前国之地,庭州为汉车师后国之地。......

2023-10-03

伊、西、庭三州之地就先后设立了瀚海军、伊吾军和天山军,其中设在北庭的瀚海军成立时间最早。自其设立直至北庭陷落,瀚海军一直是唐朝在北庭最基本的军事力量。三年,郭元振奏置瀚海军。瀚海军应是一直在庭州,未曾迁至碎叶。这件文书中出现了瀚海军。值得注意的是,瀚海军是直接下牒西州,要求西州处理招募新兵的事务。而西州都督府也按照瀚海军的要求进行了紧急处置。以“瀚海”命名的行军,也确实有史可考。......

2023-10-03

乙毗咄陆可汗的强势给唐朝新建立的伊、西、庭三州造成了很大威胁,同时西州也存在一定程度上的人力紧张状况[389]。故此,唐朝在对西州进行进一步安抚的同时,也开始通过徙死罪、流徒之人及招募戍守士兵的方法,来加强伊、西、庭的防御。戊辰,募戍西州者,前犯流死亡匿,听自首以应募。大量中原人口来到西州,无疑会为西州提供更多的人力资源,缓解人力紧张的状态,保证作为伊、西、庭核心的西州的防御力量。......

2023-10-03

贞观十六年九月癸酉,唐朝正式任命郭孝恪为安西都护、西州刺史。《旧唐书·郭孝恪传》载:贞观十六年,累授金紫光禄大夫,行安西都护、西州刺史。郭孝恪就任安西都护后,对当地居民、镇兵、流人“推诚抚御”,取得了很好的效果,成功维护了西州社会的稳定[408]。(一)伊、西、庭保卫战大约就在郭孝恪就任安西都护后不久,势力膨胀的乙毗咄陆可汗就对伊、西、庭发动了攻势。西突厥各部再次陷入混乱的局面。......

2023-10-03

伊、西、庭三州的军政体制完成了新一轮的调整。那么在这一时期,伊、西、庭三州与安西四镇之间有着怎样的军政关系呢?从这些讨论可以看出,P.2754文书所载的判词,应当是真实地反映了当时的历史事件。正如池田温所述的那样,因为判文中的事件被认为是与安西都护府管内军事事务有关,故将其称为“安西判集”。然而,判文中同时提到了西州和伊州,涉及西州都督崔智辩救龟兹的事件,此战恐怕并非仅与安西相关。......

2023-10-03

此外,还需要注意到唐朝内部的制度变革对于伊、西、庭三州军政体制发展的带动。放在整个唐帝国的视野中看,伊、西、庭三州的军政体制也是具有典型意义的。这也是进行伊、西、庭三州军政体制研究的旨趣之一。伊、西、庭三州军政体制发生的二些重要变化,基本都是与安西四镇联动的。......

2023-10-03

相关推荐