在分析环境艺术设计项目的功能及空间特点的基础上,进一步明确建筑内外部空间的主要组成部分及其相互关系,空间中的这一基本功能关系反映建设项目的主要内容及其内在联系,是空间功能分析的主要成果,决定着环境空间的布局关系。......

2023-10-03

建筑外部空间是建筑环境中功能与形式相互矛盾又相互统一的结果。一方面,建筑外部空间的形成是环境形式由简单聚居向功能多样、形态及结构复杂演化的过程。另一方面,建筑外部空间组织发展的历程也是人们不断能动地改善自己的集居环境、进行空间设计营建的过程。虽然各地自然条件、社会经济发展水平存在差异,建筑外部空间不同时期的分布、规模和景观形态不尽相同,空间组织形态也必然随着时代而发展变化。同时,又由于建筑外部空间的复杂性和综合性,在一定时期内和特定的各种影响因素作用下,所形成的某种明确的空间组织和布局结构,是不会轻易改变的。这种渐变相对固定的现象也有其必然的规律,因此,建筑外部空间形态同时具有整体上绝对的动态性和阶段上相对的稳定性。

关于建筑外部空间的分类,也存在着许多不同的归纳分析方法和意见。有按照建筑外部空间主体平面形状或三维空间特征、建筑外部空间扩展进程模式、建筑外部空间活动中心和功能分区布局、城市道路网结构等多种多样的分类方法,而实际上这些不同方法都是相互关联的,因此,此处采用比较直观的图解式分类法。建筑外部空间以其区划边界以内、主体建成区总平面外轮廓形状为基本标准所形成的几个主要类型如下。

3.6.2.1 中心式空间组织

中心式空间组织是指建筑外部空间主体轮廓长短轴之比小于4∶1的集中紧凑的空间组织形态,其中包括若干子类型,如方形、圆形、扇形等。这种类型是建筑外部空间形态中最常见的形式,空间的特点是以同心圆的方式向四周扩延。活动中心多处于平面几何中心附近,空间构筑物的高度往往变化不突出和比较平缓,区内道路网为较规整的网格状。这种空间组织形态从艺术设计角度上易突出重点,形成中心,从功能上便于集中设置市政基础设施,合理有效地利用土地,也容易组织区域内的交通系统(图3-100)。

3.6.2.2 带状或流线式空间组织

建筑外部空间主体组织形态的长短轴之比大于4∶1,并明显呈单向或双向发展,其子类型有U形、S形等。这些建筑外部空间组织往往因受自然条件限制或完全适应和依赖区域主要交通干线而形成,呈长条带状发展,有的沿着湖海水平的一侧或江河两岸延伸,有的地处山谷狭长的地形或沿道路干线的一个轴向长向扩展。这种形态的空间组织一般不会很大,整体上使空间形态的各部分均能接近周围的自然生态环境,平面布局和交通组织也较单一(图3-101)。

图3-100 上海科技大学体育馆的中心式空间组织

图3-101 带状或流线式空间组织

3.6.2.3 放射式空间组织

放射式空间组织是指建筑外部空间组织总平面的主体团块有三个以上明确的发展方向,包括指状、星状、花状等子类型。这些形态大多用于地形较平坦,而对外交通便利的地形上(图3-102)。

3.6.2.4 星座式或组团式空间组织

星座式空间组织,是指建筑外部空间组织总平面是由一个颇具规模的主体团块和三个以上较次一级的基本团块组成的复合形态。这种空间组织结构形似大型星座,除了具有非常集中的中心区域外,往往为了扩散功能而设置若干副中心。联系这些中心及对外交通的环形和放射道路网形成较复杂的综合式多元结构。依靠道路网间隔地串联一系列空间区域,形成放射性走廊或大型空间组群。

组团式空间组织是指由于地域内河流、水面或其他地形等自然环境条件的影响,使建筑外部空间形态被分隔成几个有一定规模的分区团块,有各自的中心和道路系统,团块之间有一定的空间距离,但有较便捷的通道使之组成一个空间实体(图3-103)。

图3-102 放射式空间组织

图3-103 组团式空间组织

3.6.2.5 自由散点式空间组织

自由散点式空间组织的建筑外部空间没有明确的总体团块,各个基本团块在几个区域内呈散点状分布。这种形态往往是在地形复杂的山地丘陵或广阔平原地带,也有的是由若干相距较远的独立发展区域组合而成的较大的空间地域(图3-104)。

3.6.2.6 棋盘格式空间组织

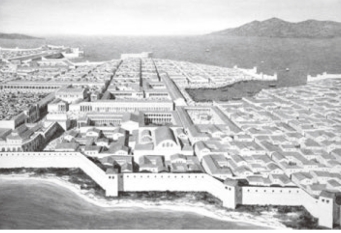

常见的棋盘格式空间组织是以道路网格为骨架的建筑外部空间布局组织方式,这种空间布局组织方式早在公元前2000多年埃及的卡洪[3]、美索不达米亚[4]的许多城市规划中已经应用,并在重建希波战争中被毁的许多城市中付诸实践,形成体系。

这种组织模式的创始人为公元前5世纪的希腊建筑师希波丹姆。希波丹姆在规划设计中遵循古希腊哲理,探求几何图像和数的和谐,以取得秩序之美(图3-105)。

图3-104 自由散点式空间组织

图3-105 希波丹姆规划的城市

3.6.2.7 互动或借景式空间组织

利用空间中形体的起承转合以及东方园林艺术中的借景手法形成的一种虚拟空间组织方式,称为互动或借景式空间组织。建筑外部空间的图上面积是有限的,为了扩大景物的深度和广度,丰富空间的内涵,除了运用各种统一、迂回、曲折等处理手法外,设计者还常常运用借景手法。

中国古代早就开始运用借景的手法营造园林或建筑。唐代建的滕王阁,借赣江之景,“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”。岳阳楼近借洞庭湖水,远借群山,构成山水画面。杭州西湖处于“明湖一碧,青山四围,六桥锁烟水”的环境中,“西湖十景”互相因借,各“景”又自成一体,形成一幅生动的画面。计成在“兴造论”里提出了“园林巧于因借,精在体宜”“俗则屏之,嘉则收之”“借者,园虽别内外,得景则无拘远近”等基本原则。互动式借景又可分为以下几种。

①近借,在园中空间欣赏园外近处的景物。

②远借,在不封闭的园林中看远处的景物,例如靠水的园林,在水边眺望开阔的水面和远处的岛屿。

③邻借,在园中欣赏相邻园林的景物。

④互借,两座园林或两个景点之间彼此借助对方的景物(图3-106)。

图3-106 互动或借景式空间组织

有关环境艺术设计原理的文章

在分析环境艺术设计项目的功能及空间特点的基础上,进一步明确建筑内外部空间的主要组成部分及其相互关系,空间中的这一基本功能关系反映建设项目的主要内容及其内在联系,是空间功能分析的主要成果,决定着环境空间的布局关系。......

2023-10-03

图3-96交通空间交通流线与流量的安排。交通线路的安排应符合空间的使用功能和规律以及人物的活动特点。交通流量较大的人、车、货物流线的组织,应避免对其他区域的正常活动造成影响。交通系统的组织。根据《民用建筑设计统一标准》的规定,人员密集建筑的场地应至少一面邻接有足够宽度的城市道路,以保证人员疏散时不影响城市正常交通;场地沿城市道路的长度应按建筑规模和疏散人数确定,并不得小于基地周长的1/6。......

2023-10-03

外部环境构成的要素主要有自然要素和社会要素两方面内容。不同地区的自然环境也是有差异的,天地山水在我国南北方,在不同海拔高度的地区,有着极大的差别。建筑的造型和色彩往往会对空间环境的整体有很大的影响,城市空间多由建筑物围合而形成,建筑色彩的影响尤其大。道路是外部环境中不可缺少的、最具使用功能的元素,道路的色彩对环境也有影响。......

2023-10-03

城市空间环境的色彩范围极广,很难有一个较具体的城市整体的色彩规划设计,最多也只能是由城市规划部门从宏观上加以管理和控制。苏州和纽约是两个较有色彩特征的城市。纽约是现代高楼林立,苏州是粉墙黛瓦,但也只是在一定范围和时期内得以体现,要大规模实现是不太可能的。街区的色彩设计必须有一个统一的设计思想指导,其方法如下。③整体一致,局部变化的组合。③在这种空间里,色彩设计一般宜少些夸张。......

2023-10-03

资本主义的萌芽使城市建筑发生很大的变化,世俗建筑成为主要的建筑活动,反映在风格上,是排斥和反对象征神权统治的哥特式建筑风格。他的代表性作品是15世纪上半叶设计建成的巴齐礼拜堂,成为文艺复兴风格的标准建筑。图2-75坦比哀多神堂莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂是文艺复兴盛期多才多艺的建筑理论家。......

2023-10-03

在西方古代环境设计史中,欧洲的建筑遗产极为丰富。严整而科学的城市规划是古埃及建筑的又一大特色。图2-37卡纳克神殿遗址废墟图2-38卡纳克神殿入口处的雕像2.2.1.2古希腊建筑古希腊是欧洲文化的摇篮,古希腊建筑是西欧建筑的典范。图2-39卡纳克神殿——埃及承柱式的代表图2-40奥林匹亚的赫拉神庙希腊建筑的最高成就是雅典阿克罗波里斯圣城。......

2023-10-03

图2-6清代须弥座台基构造图2-7建筑台基及栏杆图2-8石柱础2.1.2.2结构与工艺之美结构与审美相结合是中国传统建筑所遵循的原则之一。图2-9山西大同恒山悬空寺斗拱图2-10藻井顶棚图2-11卷棚式弧形顶图2-12碧纱橱2.1.2.3建筑的装饰在中国古代建筑中,“构件的装饰”多于“装饰的构件”。......

2023-10-03

具体而言,设计管理旨在有组织地联合创造性及合理性的工作环节去完成组织战略,并最终为促进设计的市场化作出贡献。具体而言,设计管理能力的培养主要围绕以下六项。“好设计”就是设计管理平衡了设计师、客户与社会利益的设计。......

2023-10-03

相关推荐