从全国形势看,在刘秀攻打隗嚣的过程中,占据今甘肃北部地区的窦融,已归附汉政府,并多次出军助汉;其实力较小,所控地区经济、文化较落后,刘秀并不把他放在眼中。北方卢芳,眼见形势不利,便勾结匈奴以自保。汉军进,他则北退大漠,汉军退,他则进兵骚扰,短期内尚无制策。刘秀平蜀,势之必然。公孙述的战略部署是:他坐镇成都,居中指挥。......

2023-09-30

器物纹饰与造型,系秦至蜀汉间艺术装饰的重要内容之一。

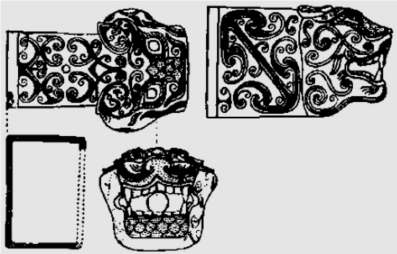

图10-29 涪陵小田溪秦墓出土兽头饰件

秦统治期间,铜器制造十分发达,常见的铜器纹饰有:云纹、云气纹、金银错云气纹、卷云纹、雷纹、三角雷纹、勾连雷纹、饕餮纹、蟠虺纹、叶纹、卷叶纹、花蒂纹、花纹、虎纹、漩涡纹、辫索纹、弦纹、粟纹、几何形曲折纹等。各种容器常以铺首衔环。铜镜纹饰有:弦纹、环纹、羽毛纹、鳞纹、云雷纹、蜗纹、三角形雷纹等。一镜往往用多种纹饰共同构成图案。在涪陵小田溪土坑墓中,曾出土镂空(透雕式)双龙纹铜镜。这一时期的铜器上,还有许多“巴蜀符号”。陶器纹饰较简单,常见的有凹弦纹、凸弦纹、绳纹、网纹、瓦纹。

西汉时期的铜器以生活用具为主,常见纹饰有:铺首衔环、凸弦纹、凹弦纹、四叶纹等。其中,铜镜纹饰有蟠螭纹、羽状纹、横方格纹、弦纹、草叶纹、螭纹、乳纹、联弦纹、三螭纹、连弧纹。陶器有附加绳索纹、凹弦纹、带纹、铺首、栏纹、粗绳纹、细绳纹等。

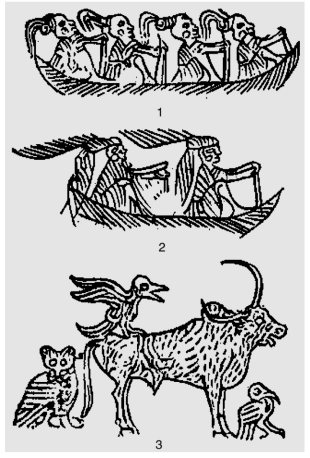

东汉铜器纹饰较简单,见有连珠纹、云纹、蝙蝠纹、双鱼纹、弦纹等。这一时期还在部分铜器上铸造立体鸟禽动植物,以装饰器物。1975年在阿坝理县曾发现二铜盘,盘上各伫立一铜水鸟,鸟长喙衔鱼,尾部驮一圆钱,鸟长11.5厘米、高6.4厘米[110]。各地出土甚多的摇钱树,也主要是用分别铸造的树干、树枝、树叶、鸟禽、神话人物、神话动物、钱币等立体图案铸接而成。这种随葬品只见于西南地区,是汇冶铜技术、艺术、神话、宗教为一体的艺术精品。东汉铜镜纹饰较复杂,有蟠虺纹、蝙蝠纹、乳钉纹、垂角纹、四叶纹等。这一时期的铜镜上,还常见各种铭文,是重要的书法艺术作品。东汉时期陶器多为素面,少数或有锯齿纹、弦纹、窝形纹、斜方格纹。陶俑类已见有施彩者,有白、米、黄、绿四色。一些陶俑,先施白粉,再用朱色勾出线条,与俑型相互配合,增加了立体感和色彩感。东汉晚期出现陶花。

图10-30 会理出土东汉铜鼓花纹细部

蜀汉铜器纹饰见有凸弦纹、斜方格纹、辫索纹、双鱼夹钱纹、花瓣纹、蝉文、蝌蚪纹。蜀汉铜器上往往还有“大吉”、“吉祥”一类祝福之语,也同样给人以美的享受。铁器多为素面,少数也有细斜方格纹、弦纹等。陶器多有纹饰,素面的较少。主要有凹弦纹,多刻画于罐、壶、甑、钵、碗、碟等器的口沿和肩腹部;一般饰一周,有的饰两三周,或在弦纹中填水波纹、方格纹等。绳纹,常饰于釜、甑、罐的底和腹部,以细绳纹为多。斜方格纹,多饰于陶罐、甑的肩腹部。有的在大方格中套小方格,有的在方格中点饰纹。另还有横人字纹、划纹、鱼纹、水波纹、锥刺纹、凸点纹等。时尚用陶花,即把陶坯捏制成花形,装饰陶俑的头、肩部、陶屋;另在一些陶俑额上眉际出现类似佛教的“白毫相。”[111]

在今川西北地区(阿坝州、甘孜州),秦至蜀汉间陶器以素面为主,少数器表经打磨加工,乌黑发亮。常见纹饰有指甲、方格、锥刺、刻画、按抹、划、斜、绳、弦等纹饰。个别陶器上见有彩绘。在大渡河—青衣江流域,这一时期的陶罐上,或饰有羊头纹、牛头纹。在金沙江—雅砻江流域这一时期的陶罐上,往往嵌有成排的铜泡。在新龙、雅江、甘孜吉里龙等地的石棺葬中皆有出土。如新龙谷日出土的一件双耳罐上,双耳上各嵌有三排颗粒铜泡,每排39颗[112]。

图10-31 青川出土秦漆鸱鸮壶

器物的造型方面,把器物的某一部分动物化,是当时的一种时尚。如成都羊子山172号墓出土铜鼎为兽足形,足上部再饰以饕餮纹;铜蚕鸟首形流,三蹄足,肩上有龙形提梁;铜炉,蹄足;带钩,两端均作兽头形,钩身较大的一端为一浮雕兔。青川秦墓出土的铜带钩为蛇头形和鹅头形,漆壶则有鸱鸮形。东汉陶器中有鸟形器盖、蟾蜍形灯座,铜器中有马头形、羊头形、蛇头形带钩等。蜀汉时有蛙式瓷水盂,足为兽蹄形的铁鼎,另还有骨雕小狮等。龙是我国传统文化中崇拜的神物之一。巴蜀地区在秦至蜀汉的文物资料中,多见龙的图案。在秦至西汉期间,龙的形象曾被绘在漆器上,被简化在铜器纹饰中,或被铸为铜蚕的提梁,其基本特征是无翅、无足、无爪。还见有龙形玉佩,龙首回卷,有角,尾上卷。东汉时期出现以盘龙为饰的神山;摇钱树座塑为羊站在狮子上,羊背上骑一人,手握摇钱树的插口部位之形,其下两面各刻有一条龙。东汉晚期及蜀汉时期的一些陶摇钱树座,制为盘龙形,龙张口、露牙、伸舌,口中含珠、头侧立圆孔方柱。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

从全国形势看,在刘秀攻打隗嚣的过程中,占据今甘肃北部地区的窦融,已归附汉政府,并多次出军助汉;其实力较小,所控地区经济、文化较落后,刘秀并不把他放在眼中。北方卢芳,眼见形势不利,便勾结匈奴以自保。汉军进,他则北退大漠,汉军退,他则进兵骚扰,短期内尚无制策。刘秀平蜀,势之必然。公孙述的战略部署是:他坐镇成都,居中指挥。......

2023-09-30

为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

僰道为联系巴蜀与滇、黔的要道之一。僰道(经安边)—渡金沙江—沿横江河谷—(庆符)—取五尺道、石门—南广。所谓“五尺”,只是一种粗略的说法,形容路窄,可人行、牲口行走罢了,多数路段不能通车。为了专力对付匈奴,武帝又撤回僰道以南的“吏”,不久又“平南夷为牂柯郡”,此道复通。......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀丧葬习俗五彩缤纷。许多新的丧葬制度、墓葬类型又迅速兴起。这一时期发现的较重要的有成都东北郊大湾村、大安村的部分墓葬,成都北郊洪家包的第二类墓及木椁墓,凤凰山木椁墓,巴县冬笋坝部分长方坑墓和方坑墓,绵阳双包山汉墓等。崖穴葬指利用自然山洞、崖壁、崖穴而葬,主要集中在峡江地区,其他地区也有。东汉巴蜀地区还流行同性朋友合葬一墓,共立一碑。......

2023-09-30

图9-51937年文井江简图《华阳国志·蜀志》说李冰:“乃自湔堰上分穿羊摩江,灌江西。于玉女房下白沙邮,作三石人立三水中,与江神要,水竭不至足,盛不没肩。”《水经·江水注》说李冰:“又穿羊摩江,灌江西。”羊摩江“自湔堰上分穿”,表明了羊摩江分水口的位置,也反映出当时的技术水平。李冰等以“羊摩”给此人工渠命名,是为了纪念鼓励氐人的功勋。李冰“通笮道文井江”与“乃自湔堰上分穿羊摩江”实际上是同一水利工程。......

2023-09-30

司马迁说成都“二江”“溉田畴之渠以亿万计”。他所见的“二江”灌溉网,包括李冰以后至武帝前的成就。此后通过百余年的建设,特别是“文景之治”,都江堰灌区人口大幅度增加,农作普遍向精耕细作发展,溉田畴之渠逐步密如蛛网,以致使司马迁感到数不胜数了。升仙水是沙河的前身。秦、西汉早期,还在成都北郊约10里处开凿、修筑了一座堰,名始昌堰。升仙水为该堰的人工渠。同治《成都县志·山川》说:“升仙山在县北十里。”......

2023-09-30

巴蜀正好是在漆器最走俏、最时髦时,成为全国最大的以官办为主的漆器生产基地。陶胎漆器在当时较便宜。它是为满足都市中、下层人士模仿上层生活的需要而产生的,是漆器生产扩大市场的一种手段。但东汉中、晚期,青瓷器逐渐普及,取代了陶胎漆器市场,陶胎漆器生产转而萎缩。秦汉三国墓中出土的许多漆器,无论是木胎、陶胎、竹胎,还是皮胎,至今保存完好,更证明了其经久耐用、耐腐的特征。......

2023-09-30

作为“天府之国”核心圈的前身,都江堰灌区为秦、汉大一统政权的建立作出了巨大贡献。刘邦为汉中王时,其统治区域内最为富饶的便是成都平原。为出击“三秦”,刘邦派人到巴蜀内地招兵买马,筹集粮食,其间成都平原贡献最大。迄至西汉中、晚期,全国已形成十大经济区。邸阁之称始见于三国,为朝廷直属的大型粮仓。这表明蜀汉政府是以都江堰灌区为中心筹粮基地。......

2023-09-30

相关推荐