秦入巴蜀之前,巴蜀地区主要流行巴蜀符号,尚无现代意义的书法可言。通过考古资料,对秦汉三国时期巴蜀地区的书法艺术可得出一基本认识。这500余年间,书法艺术大体可分为四个有明显区别,又有一定联系的发展阶段。画像石、画像砖中还有大量宴乐舞杂伎、曼衍、嬉、琵琶乐伎、庖厨、六博、戏猿、出行、女乐、秘戏等,较集中地表现了东汉豪族大姓纵情享乐、声色犬马、穷奢极侈的生活。......

2023-09-30

秦汉三国时期,巴蜀地区医学,特别是针灸术极为发达,达到了全国领先水平。

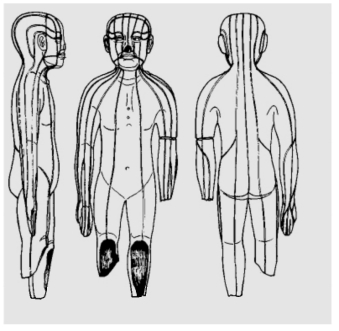

图10-27 绵阳双包山汉墓出土西汉漆人正面

图10-28 绵阳双包山汉墓出土人体经脉漆俑

1993年春,在四川省绵阳市永兴镇双包山发掘的2号西汉文帝、景帝(前179~前141)时期的木椁大墓(编号YSM2)中,出土随葬器物有近千件之多,表明墓主生前应是有相当地位的贵族。后室西北近底部,出土了一件髹黑漆小型木质人形(M2:743),身着数层红色纺织品,胎髹黑漆,裸体直立,左手和右脚残,人体造型比例协调,高28.1厘米。身子上有红漆线的针灸经脉循行径路,遍布全身。这是我国及世界上所发现的最早的标有经脉流注的木质人体模型。针灸木人制作工艺精致光洁,头、颈、躯干、四肢比例合理。人体体表特征,骨、腱、皮皱、隆起、凹陷,五官、乳、脐等皆表现甚佳。它是当时传授医术的教具。此文物的出土,表明在西蜀,木人经脉系统的文字、木人经脉学说的形成,当早在先秦时期。该针灸木人经脉路径与中国古医籍中记述的经脉系统除有某些相同、近似之处外,也颇有迥异之处,而自成经脉系统。针灸木人全身标有很多经脉路线,未标明经脉名称。但据《黄帝内经》及《难经》等,可确定木人的经脉系统[106]。木人全身共有19条纵向上下循行的主脉,其中位于身体正中线的有1条。其循行路线与《难经》《黄帝明堂经》《针灸甲乙经》等书所记的督脉基本相同,可称为督脉。木人其他18条纵向循行的主脉,均在身体两侧左右对称分布,每侧各9条。其循行路线与《灵枢·经脉》所记的12经脉中的9条经脉即手三阴脉、手三阳脉及足三阳脉的分布原则上一致,可分别称之为手太阴脉、手少阴脉、手厥阴脉(全称手三阴脉),手太阳脉、手少阳脉、手阳明脉(合称手三阳脉),足太阳脉、足少阳脉、足阳明脉(合称足三阳脉)。以上九脉再加督脉可以总称为针灸木人的十脉系统。针灸木人的十脉系统中,在针灸木人的全部10条本脉中除手太阴脉有支脉2条外,手阳明、手少阳及足太阳三脉各有支脉1条,共计5条支脉。这与先秦古医籍中记载有关十二经(或十一脉)的主脉与支脉来比较,各书所记的主脉与支脉数目分别是:(1)在《足臂十一脉灸经》的全部11条本脉(所谓“其直者”)中只有足太阳及足少阳两支脉(所谓“支”),共计4条支脉,而其他9条本脉均无支脉。(2)在《阴阳十一脉灸经》的全部11条本脉中均无支脉。(3)在《灵枢·经脉》的全部12条本脉中每条经脉各有1~4条支脉不等,共有22条支脉。与针灸木人时代较近的先秦医书中对于十二经脉(或十一脉)流注的记述并不一致。对于同一名称的经脉,不仅其起始部位与终止部位各书有异,而且在向心性流注与远心性流注的方向问题上,甚至有完全相反的主张。针灸木人的九脉,虽无流注方向的标记,但从木人外形上可辨识出的各脉首尾两端部位(即靠近躯体中心部的近心端和位于四肢末梢部的远心端),可以作为进一步考订其流注方向的基础。除了针灸木人的手足阴阳九脉流注方向有各种异说外,木人的督脉流注方向是远心性的[107]。

东汉,西蜀地区的针灸术更有长足发展,名扬全国。在上述经脉漆人出土的涪水边,东汉时期曾产生过三代师传的著名针灸大家,即涪翁—程高—郭玉。

当时有一老父,常垂钓涪水(今涪江)边,真实姓名失传,号涪翁,乞食于民间,遇病人总会出手相救,最拿手的便是针灸和砭石,常常是一针见效。涪翁还著有《针经》《诊脉法》二书传世。

程高,寻找涪翁多年,拜其为师。涪翁将医术传与程高。程高隐迹不仕。

广汉郡雒人郭玉,少年时便拜程高为师,学得方诊、六微之技,阴阳隐侧之术,即辨别三阴三阳的脉象,研究用阴阳变化来诊断治疗的方法。和帝时期(89~105),郭玉被征入朝廷,任太医丞,以针灸见长。郭玉还擅诊脉。一次,皇上想试试郭玉,让他给宫女诊脉,又在宫中找了一个手像女人的男子,让他混在宫女中。他们都在幕后伸出手让郭玉来诊。郭玉依次把脉后,抓住那个男子的手说,脉有阴阳之分,此人的脉象异常,不像女人。据说,他的病人若是贫贱者,则很快见效,若是贵人则见效缓或者不见效[108]。一次,皇帝让生病的贵人换上普通百姓的服装,叫郭玉到一个简陋的住处去给他治疗,结果,郭玉手到病除。为何有如此差异呢?郭玉总结出“四难”。他说:给尊贵的人看病,由于他们地位高贵,我经常会怀着惴惴不安的心情,为他们治疗的时候,他们经常会自作主张而不信任医生,这是一难;他们经常忽视对身体的悉心保养,这是二难;他们身体羸弱,不能承受药力,这是三难;他们又贪图安逸,不思劳作,这是四难。因为这四难,我在给他们治病的时候缩手缩脚,不敢大胆治疗,且怕治疗不好引致自身的灾祸,所以治疗的时候比较保守,也影响了疗效。

至迟在东汉时期,巴蜀地区已普遍使用膏药。《后汉书·方术列传》载广汉新都人段翳所制膏药,有打斗创伤,一贴即愈。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

秦入巴蜀之前,巴蜀地区主要流行巴蜀符号,尚无现代意义的书法可言。通过考古资料,对秦汉三国时期巴蜀地区的书法艺术可得出一基本认识。这500余年间,书法艺术大体可分为四个有明显区别,又有一定联系的发展阶段。画像石、画像砖中还有大量宴乐舞杂伎、曼衍、嬉、琵琶乐伎、庖厨、六博、戏猿、出行、女乐、秘戏等,较集中地表现了东汉豪族大姓纵情享乐、声色犬马、穷奢极侈的生活。......

2023-09-30

在这些政策的鼓励下,东汉时期巴蜀地区的人口有了较大发展。表4-1汉代巴蜀户数人口统计表从上表可以看出:巴蜀地区,西汉元始元年76万余户,350余万人口;东汉永和三年,为117万余户,470余万人口,增幅为34%。东汉早中期,巴蜀人口发展的总趋势,户数增加比例,远大于人口增加比例,当时的家庭,在向“小家庭”的方向发展。越嶲郡的户口数增幅最大,为113%。......

2023-09-30

东汉时期,巴蜀地区一般衡量吏治的标准大概有这么几条:敢于与豪族大姓作坚决斗争,维护治安,不畏强暴,大胆果断,能出奇策。综观东汉中、晚期巴蜀地区的吏治,总的是日趋腐败,相比之下,东汉中期稍好一点,东汉晚期则不可救药。东汉末年,郫县豪族杨伯侯生活奢侈,所造冢墓超过规定,县令刘宠强行予以限制。[29]安帝时期的蜀郡太守李根,老年昏乱,乱发号令,法纪废弛,吏治不修,上下一片怨声[30]。......

2023-09-30

秦末战乱,僰人趁机再次独立。当时刘邦无暇南顾,僰人曾一度占领了成都平原南部今新津、眉山、乐山及成渝间的广大富庶地区。秦、西汉时期,巴蜀商人等大肆购买僰人为奴,有的还被转卖到关中。秦汉时期,今宜宾、珙县一带又称“僰中”,是僰人政治、经济较发达的中心区域。西徙至今越西、西昌一带者,史籍中又称为“西僰”。当时僰人首领若儿“数为寇盗”。王莽执政时期,僰人再次造反。它表现了僰人的音乐水平和系统。......

2023-09-30

秦汉三国时期,是巴蜀地区语言文字发生巨变的时代,也是该地区语言文字学初兴的时代。两汉时期,巴蜀地区文字学,即“小学”初步发展,在全国具有一定影响。司马相如也是颇有影响的文字学家,其《凡将篇》影响甚大。特别是所著《輶轩使者绝代语释别国方言》,更为小学名著。该书体例构架近似《尔雅》,汇集各地同义词语文字,统一诠释,注明流行地区,是研究汉代语言文字、音韵词义的重要著作。......

2023-09-30

秦在巴蜀推行分封与郡县制并行的同时,还在该地少数民族聚居地区创立了与县同级,但又与县制有若干区别的“道”制。秦汉时期,在少数民族聚居地区设立的县级政府称道。道制是郡县制在特定的,即在民族区域的特殊表现形式,也是国家机器管理少数民族中存在的氏族、部落、酋邦并与其相结合的表现。此制一直为后世所承,其行政建置、经济、法律及其他诸方面的管理都远松弛于县。......

2023-09-30

秦至蜀汉时期,由于城市人口的剧增,商业渠道的疏通,交通运输等客观条件的改善,促进了以果树为主要内容的巴蜀园植业大发展。大量巴蜀水果外运,产生了一大批园植专业户。此外,广大农户也把园植作为副业,利用屋周地头田边加以发展。这些都较生动、准确地反映了当时巴蜀地区的果树种类和园植业的发展状况。枣,广汉郡郪县,以产枣闻名。秦汉三国时期,巴蜀农户在屋边田边种植果树,已极普遍。......

2023-09-30

秦汉时期“巴蜀文化”的墓葬,主要有狭长形、长条形土坑墓、船棺葬;另在川东峡江地区流行崖穴葬;在成都有少数瓮棺葬。这种变化,反映了中原墓葬习俗对巴蜀土著民族的影响。战国秦汉时期,巴蜀部分墓葬还以独特的葬具船棺而具有特色。图10-6秦入巴蜀后仍在使用的船棺另外,巴蜀文化中传统的城市特征是一般用土墙,至秦汉时期,大部分城镇仍继承、沿用了这一传统。巴蜀传统的祭祀是野祭,至秦汉时期庙祭已占有相当地位。......

2023-09-30

相关推荐