秦占领巴蜀后,即把秦本土商业管理制度强行推广于巴蜀。秦政府又把秦币“半两”钱、秦度量衡器制度等,推广于巴蜀,利于加强商业管理,也极大地促进了商业发展。始皇统一六国前,巴蜀对外的商品交流地区主要限于秦占领区。秦在六国实行“上农除末”的抑商政策,打击、迁徙富商大贾。当时虽采取了一些抑商措施,私营商业仍发展很快。......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀主要以一些地方舞曲而闻名。川东北地区的 人,勇健好歌舞,在助高祖打天下时,且战且舞,高祖得天下后命乐官学习排演其舞曲,并命名为《巴渝舞》,重大节日或宴请各国使节时,在宫廷中演出。该舞曲系一种集体舞曲,有专人领唱,大部队合唱,合唱者手持“牟弩”、“干戚”,且唱且舞,“千人倡,万人和,山陵为之震动,川谷为之震波”。该舞曲还以皮鼓、木鼓和铜鼓伴奏。《汉书·礼乐志》规定“《巴渝》鼓员,三十六人”,是朝廷中的正规演出情况,民间演奏,鼓员或多或少,当视实际需要而定。《巴渝舞》的曲名,东汉应劭《风俗通》说有“曲四篇,一曰《矛渝》、二曰《安弩》、三曰《安台》、四曰《行辞》”。其歌词未能保留,应劭当时就说“其辞最古,莫晓句读”,当系用

人,勇健好歌舞,在助高祖打天下时,且战且舞,高祖得天下后命乐官学习排演其舞曲,并命名为《巴渝舞》,重大节日或宴请各国使节时,在宫廷中演出。该舞曲系一种集体舞曲,有专人领唱,大部队合唱,合唱者手持“牟弩”、“干戚”,且唱且舞,“千人倡,万人和,山陵为之震动,川谷为之震波”。该舞曲还以皮鼓、木鼓和铜鼓伴奏。《汉书·礼乐志》规定“《巴渝》鼓员,三十六人”,是朝廷中的正规演出情况,民间演奏,鼓员或多或少,当视实际需要而定。《巴渝舞》的曲名,东汉应劭《风俗通》说有“曲四篇,一曰《矛渝》、二曰《安弩》、三曰《安台》、四曰《行辞》”。其歌词未能保留,应劭当时就说“其辞最古,莫晓句读”,当系用 人土语演唱。曹魏建国后,曹丕曾命文学家王粲改制《巴渝舞》,以歌颂魏德。迄至唐代,宫廷中仍保留着《巴渝舞》曲名,可见其影响。

人土语演唱。曹魏建国后,曹丕曾命文学家王粲改制《巴渝舞》,以歌颂魏德。迄至唐代,宫廷中仍保留着《巴渝舞》曲名,可见其影响。

秦汉三国间,巴蜀地区的音乐人才不见专门记载,一些懂音乐或与音乐舞蹈有关的人,散见于史籍之中。司马相如以文学著名,并非专操音乐,但却能以弹琴表述爱情。卓文君亦非专攻音乐,但却能隔窗听懂琴音。可见他们于音乐皆有高深造诣。王褒系著名文学家,却能“作《中和》《乐职》《宣布》诗”,供他人“依《鹿鸣》之声,习而歌之”。这些反映出当时蜀中音乐的普及程度及普及对象。

当时流行的乐器有:

于:此器一般认为是巴人的乐器,多发现于川鄂湘黔交界地区,上限可达春秋,下限一般迄于汉代。出土时多为单件,表明它是一种单独演奏的乐器。涪陵小田溪土坑墓出有

于:此器一般认为是巴人的乐器,多发现于川鄂湘黔交界地区,上限可达春秋,下限一般迄于汉代。出土时多为单件,表明它是一种单独演奏的乐器。涪陵小田溪土坑墓出有 于一件。另据金石资料记载,万县、涪陵在清代都曾有出土。秦汉时期,四川各地仍普遍使用

于一件。另据金石资料记载,万县、涪陵在清代都曾有出土。秦汉时期,四川各地仍普遍使用 于。楚地

于。楚地 于,主要用以伴鼓,多作为军乐,在战争中指挥进退。《周礼·地官·鼓人》有“以金

于,主要用以伴鼓,多作为军乐,在战争中指挥进退。《周礼·地官·鼓人》有“以金 和鼓”的说法。但从云南晋宁石寨山贮贝器上敲击

和鼓”的说法。但从云南晋宁石寨山贮贝器上敲击 于的场面看,西南地区此器也多用于宗教仪式等活动。此器音响效果洪亮幽远,声震数里。

于的场面看,西南地区此器也多用于宗教仪式等活动。此器音响效果洪亮幽远,声震数里。

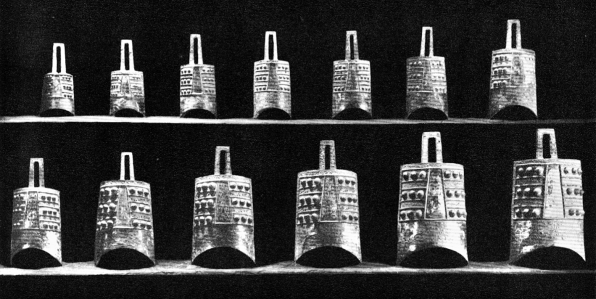

编钟 涪陵小田溪秦墓一号墓出土有编钟一套14件,重量从2700克递减至475克,高度从27.5厘米递减至14.6厘米。各钟的舞、鼓、篆等部分都有精美的花纹,其中8钟有错金纹饰;二号墓出土1件。一同出土的还有编钟插销,编钟架上的兽头饰件。

图10-23 涪陵小田溪M1出土秦治巴蜀时期铜编钟一套

钲 涪陵小田溪秦墓出土铜钲两件。

箫 四川汉墓中发现的吹箫俑甚多。在合川沙坪东汉画像石墓中,曾发现伸出壁外13厘米的浮雕吹箫俑(高46厘米)[94]。汉墓中常见吹箫俑的箫下置一陶钵或一羽觞等,表明当时演奏箫时,常用一容器盛水置于箫下以加强共鸣。

鼓 各地东汉崖墓中多出土击鼓俑。

铜鼓 巴蜀南部“南夷”系统民族多用此器。诸葛亮“南征”后,有人又称其为“诸葛鼓”。

拍乐俑 忠县蜀汉崖墓中曾出土拍乐女俑,左手执圆形乐器于膝上,右手欲拍。

笛 成都天回镇崖墓中曾发现吹笛俑残片。

竽 成都天回镇东汉崖墓中曾发现吹竽俑。

笙 彰明佛儿崖东汉崖墓中曾出土抱笙俑[95]。

琴 此乐器不见于四川土著文化系统,或系由中原、关中传入。至迟在西汉中期,在风雅之士中已普及琴。四川汉墓中出土抚琴俑、听琴俑甚多。成都天回镇崖墓中曾出土明器陶琴一件,长42厘米,左端有一圆弦柱,中有六小钮[96]。

在四川长宁“七个洞”东汉石棺上刻有一副“乐舞图”,有弹琴者,有击鼓者,有弄乐者及身着长裙跳舞者,旁还有三武士侍立拱卫[97],生动地表现了当时官吏豪族赏乐观舞的场面。

四川各地出土东汉中、晚期说唱俑甚多,其形态并不完全一致,皆作滑稽的说唱态。系一人单独表演,边击小鼓边说唱。毫无疑问,他们是后世评书艺人的前身。这一大批艺人的出现,与当时豪族经济在西蜀特别发达有关。

图10-24 叠案鼓舞画像砖

盘舞起源于何时何地,目前尚不清楚。在云南晋宁石寨山西汉早期墓中,曾出土双人盘舞铜扣饰[98],系我国盘舞最早资料。这种舞蹈,约在西汉中、晚期便传入四川。彭州出土的一方东汉画像砖上有盘舞表演形象:地上倒置六盘,一女伎在盘间两小鼓上起舞表演。

博是现代象棋的前身,春秋战国在中原等地区已开始流行。秦入巴蜀后博戏传入,以后渐为巴蜀常见的娱乐方式之一。如有关博的画像石,在四川新津保子山、成都、郫县、宜宾都有发现,有关博的画像砖,在新津、彭州、大邑、新都、成都等地也大量发现。从其分布范围和出土墓葬的级别、规模看,当时巴蜀地区的博戏似主要流行于汉族之中,以经济文化最发达的川西平原为常见,在中、上层人士中尤为流行。一般认为它是一种较高雅的娱乐。故在时人的想象中,仙人也多喜爱并参加这种活动。从上述有关资料看,当时的博由局、棋、箸组成。局即棋盘,用一块长方形木板制成,或有矮底足,局上有十二条曲道。棋子一般为十二颗,或六黑六白,或六红六黑;一方六颗中或一大五小。箸,形似细长的竹筷。当时巴蜀地区的博戏,主要是投六箸的博,简称六博,投箸行棋。

汉代巴蜀音乐舞蹈,还大量吸收外地少数民族的音乐舞蹈的成分,显得绚丽多彩。如在新都发现的“骆驼建鼓”汉代画像砖是从西北或西域地区引进的一种民乐。在许多画像砖、画像石上常见案上倒立等杂技节目,亦是从西北地区引进。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

秦占领巴蜀后,即把秦本土商业管理制度强行推广于巴蜀。秦政府又把秦币“半两”钱、秦度量衡器制度等,推广于巴蜀,利于加强商业管理,也极大地促进了商业发展。始皇统一六国前,巴蜀对外的商品交流地区主要限于秦占领区。秦在六国实行“上农除末”的抑商政策,打击、迁徙富商大贾。当时虽采取了一些抑商措施,私营商业仍发展很快。......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀地区很盛行“风水术”。风水师参与了成都城的规划设计。秦汉三国时期,巴蜀各地勘探盐井,开采铜矿、铁矿、锡矿,种植大面积的果树、桑树等,都会请巫师看“风水”。当时巴蜀盐井甚为普及,它从侧面反映出当时巴蜀风水术的高度发达。当时土著蜀人中流行的船棺葬,与他们认为灵魂应溯江而上至故乡的观念有关。该仪式除反映了对死者的关怀外,还反映出生者欲摆脱死者灵魂的控制、干扰的普遍愿望。......

2023-09-30

武帝时期,是巴蜀政治、经济、文化的一个重要转折时期,其影响极大、极深刻。武帝时期,巴蜀地区长期发展起来的私营工商业受到沉重打击。司马迁在《史记》、班固在《汉书》中皆把贩卖奴僮作为巴蜀因此“殷富”的重要原因之一。武帝时期,巴蜀地区仍是政府经常用以赈济饥民的粮仓。武帝再次征调巴蜀粮食,从水路运至江陵,命博士等分数路送往灾区。武帝开发西南夷后,西南各地驻军及官吏队伍猛增,其军饷粮食多仰赖巴蜀供给。......

2023-09-30

秦时朝堂议政,备有侍医以防治突发病症。医生具有相当的地位。当时朝廷从徐州一带征招医巫为常见之事,并给予极大的尊重。因为医疗的普及,医者常卷入军事、政治斗争中。从华佗治病用药来看,当时的医生注重为病人查找病源,病人也非常认同医生为病因所做的科学解释。当时医生不但治疗疾病,更注重普及锻炼身体的知识和方法。宋明帝宫人患腰痛牵心,也被徐文伯确诊并治愈。吴普按照华佗所传,救治了许多人。......

2023-07-31

东汉时代,巴蜀地区爆发了多起农民起义,其中有几起对巴蜀历史产生了较大影响。东汉中、晚期,巴蜀地区的多次农民起义,差不多都与宗教有关,并主要与早期道教有关。顺帝时期,巴郡曾出现一种所谓“女服贼”,即利用宗教为掩护,信徒着装略似女装的农民起义军。整个起义持续约一年,攻占巴郡数县。影响最大的是黄巾起义。长期以来被奴役、盘剥的人民,闻风而起,纷纷投身义军。......

2023-09-30

美国浪漫主义文学直接得益于英国的滋养。除欧洲传统外,东方文化也参与形塑美国的浪漫主义文学,东方的影响主要体现在超验主义及其作家群体中。毋庸置疑,美国浪漫主义首先是本土经验的表达,根植于本民族的历史和文化,无论在题材还是艺术形式方面都具有自己鲜明的个性。......

2024-01-18

秦汉时期“巴蜀文化”的墓葬,主要有狭长形、长条形土坑墓、船棺葬;另在川东峡江地区流行崖穴葬;在成都有少数瓮棺葬。这种变化,反映了中原墓葬习俗对巴蜀土著民族的影响。战国秦汉时期,巴蜀部分墓葬还以独特的葬具船棺而具有特色。图10-6秦入巴蜀后仍在使用的船棺另外,巴蜀文化中传统的城市特征是一般用土墙,至秦汉时期,大部分城镇仍继承、沿用了这一传统。巴蜀传统的祭祀是野祭,至秦汉时期庙祭已占有相当地位。......

2023-09-30

据《华阳国志》记载,秦至蜀汉,巴地、蜀地及相邻的汉中、南中地区等,皆出产金银。涪县——其山有金、银矿;洗取,火融合之,为金银。政府曾利用国家机器的力量,利用大量工匠、刑徒开采金银。考古发现的纯金银器实物资料较多。上述器物主要是以错金或错银表现纹饰,只有错金铁刀是表现纹饰和铭文。......

2023-09-30

相关推荐