为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀丧葬习俗五彩缤纷。一些传统葬俗,如盆地内的船棺葬,峡江地区的崖葬,川西高原的石棺葬、川西南地区的大石墓等,又继续流行了相当长一段时间后,才逐渐消失。许多新的丧葬制度、墓葬类型又迅速兴起。如土坑墓、木椁墓、砖墓(包括画像石墓,画像砖墓)、崖墓等[28]。

秦统治时期的外来移民墓地,主要有青川县郝家坪双坊梁墓地,荥经古城坪墓葬,曾家沟墓葬,古城四队砖厂墓葬[29],其共同特征是使用白膏泥,在“Ⅱ”形木椁内置棺,或见“二层台”、常随葬漆器等。外来移民墓中一般不随葬兵器,表明当时政府曾禁止外来移民拥有武器。从上述墓葬看,外来移民一般有浓烈的怀祖意识,他们往往长期仿造、使用家乡的古老器皿,其葬式葬法也长期保留旧俗。这种现象在汉代巴蜀地区的移民墓葬中,在外地移民的墓葬中皆为常见。

图10-11 绵阳双包山西汉早期木椁墓

西汉早期,全国俗尚节俭,但巴蜀地区却以厚葬为特征。这一时期发现的较重要的有成都东北郊大湾村、大安村的部分墓葬,成都北郊洪家包的第二类墓及木椁墓,凤凰山木椁墓,巴县冬笋坝部分长方坑墓和方坑墓,绵阳双包山汉墓等。其主要特征是:随葬品比较丰富,墓葬为竖穴土坑,墓坑长与宽的比例在2∶1左右,或用漆棺,或不用葬具,少数大墓使用木椁,椁内用横木隔成几个小室,普遍使用白膏泥填墓。这一时期多见二人合葬。由于土坑墓中尸体很快腐烂,封墓后不宜再开墓入葬另一人。故当时的两人合葬墓中,一般说有一人属殉葬。通常是以妻妾殉夫或以奴仆殉主。当时有的木椁墓,椁室还分上下两层,上层置棺,中有隔板,下层分为四厢,置随葬品,系当时“干栏式”建筑的抽象反映。

从全国看,厚葬高潮在入东汉后开始退潮,至魏晋逐渐进入薄葬期[30]。这种转变,与在两汉之际战乱中,墓普遍被掘及经济遭到破坏有关。四川在两汉之交虽也遭罹了战乱,但由于水利建设基础好,经济恢复快。反映在墓葬上,厚葬趋势还在继续发展。这一时期极为普及的崖墓及为数甚多的砖室墓,便是典型。

秦汉时期,巴蜀的崖葬可分为土著系统的崖穴葬和汉系崖墓。

崖穴葬指利用自然山洞、崖壁、崖穴而葬,主要集中在峡江地区,其他地区也有。木棺一般为独木挖制,与同期盆地内的“槽式船棺”相似,但要小得多、轻得多。置于山洞、崖洞者,一般是一洞置数棺,置于断壁上者,往往一处置数十棺,可能是家族或部落的墓地。这类墓随葬品普遍较少,一般两三件,且不太贵重。这说明当地民族中,当时贫富分化尚不突出。从有关资料看,墓主系当地苗瑶系统民族。

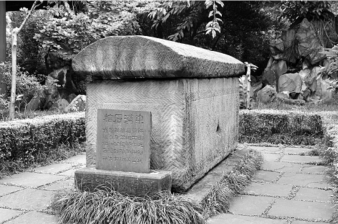

图10-12 双流中和场出土汉末三国石棺

汉系崖墓在盆地内多数地区都有分布,其中绵阳、夹江、简阳、乐山、双流、泸县、新都、荥经、宜宾、长宁、三台、雅安、遂宁等市县还开展了发掘调查工作[31]。当时巴蜀地区的崖葬之多,居全国之最(至今仍保存下墓穴的,至少在10万座以上)。《华阳国志·蜀志》中谈到的“玉女房”和“送葬必高坟瓦棺”,皆指崖墓。其主要特征是完全以人工开凿墓穴。巴蜀地区的崖墓最早出现于西汉后期,东汉中晚期臻高峰,以后渐衰。基本演变趋势是由单室到多室,由较小较短到较长较大,长度由两三米至20多米不等。大型崖墓结构复杂,有的可分墓道、墓门、前堂、侧厅、前室、中室、后室、耳室、侧室等部分,其布局结构与生前的庭院、宫室相似。大型崖墓内,一般还利用岩石雕刻有房屋模型、灶台案龛,有的还有田地池塘,这些与汉代砖室墓、土坑墓中的同类明器相似。小型崖墓内置一二具棺。大型墓往往一个小室内分别葬二三具棺,入葬者多系夫妻关系,整个墓室内置七八具,甚至20多具棺。一家族人合葬一墓,或一个家庭的数代人合葬一墓。崖墓用棺大体可分五类:崖石棺(利用崖石雕刻,与墓室连为一体)、石棺、瓦棺、木棺、砖棺。东汉中晚期的崖墓中,往往还雕刻有各种图案、题刻、纪年、姓氏等。大、中、小型屋墓一般都有多少不等的随葬品,随葬品与当时的砖室墓相似。巴蜀汉系崖墓高速发展,原因颇多。从葬制看,川东崖穴墓是其先声。它与土著系统崖穴墓的联系是,都葬在山崖上,远高出地面,即崖葬所含有的宗教意义相同,都采用族葬,数代人同葬一洞、一墓、一片崖上。此外也受到北方竖穴土坑墓、砖室墓及一度在高贵族中流行的大型崖墓的影响。从生产力发展水平看,崖墓的出现并兴起,正是以铁质雕刻工具的普及为前提。从社会环境、经济条件看,崖墓又以长期相对安定的局部环境和经济大发展为基础。开凿一座大型崖墓,往往需几年甚至十几年的时间,而葬满封墓,往往要延续数代人。

图10-13 大邑出土西王母画像砖

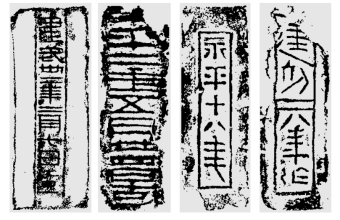

图10-14 芦山县建安十六年王晖石棺铭文

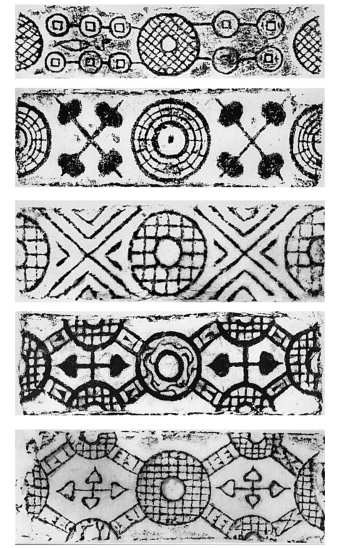

西汉晚期至蜀汉,巴蜀地区还流行砖室墓。大体可分三类。一种是素砖墓,一般为小型,仅能容一棺,边远地区较多。一种为花边砖墓,指墓砖的边缘有纹饰,如柿蒂纹、三角纹、钱币纹、几何纹等,整座墓各块砖上的内容变化不大,无人物图案。这类墓在当时汉人活动区域差不多都有发现。另一种为画像砖墓,在当时的重要城邑附近多有发现,尤以成都近郊为多、为大型。画像砖多系长方形,长45~55厘米,宽35~45厘米,厚6~8厘米左右,通常与花边砖共同构成墓室,即在部分花边砖墓中嵌砌画像砖石。花边砖墓一般系中型墓,也有少数为大型,一般墓室系单券拱,墓门券拱或有二三层,底部基石或用石条,墓室四周多用长方砖,券拱用楔形砖,或有凹凸榫。画像砖墓规模一般较大,墓室内长可达10余米,宽3~5米,一般有通道、前室、后室等,或有并列的两个后室。有的砖墓不是一次建成,在合葬下一代人时,又拆掉旧墓门接修墓室,有的一墓接修过两次,最后才盖土冢。当时的大、中型墓地一般都修有围墙,建有祠堂,有专人看管、植树守林。

图10-15 四川汉墓中的花边砖

在新都县新民乡梓潼村有一东汉砖墓群,地面为七座大型土丘,其布局位置与北斗七星相似。在新都县柏水乡金花村,也曾发现有按“七星伴月”布局的古墓群。这是风水墓向观念高度发展的一种独特表现形式,也与东汉时期新都学者以天文数术闻名全国有关。

东汉巴蜀地区还流行同性朋友合葬一墓,共立一碑。如据《金石录》卷19记载,益州刺史薛君与巴郡太守刘君便同葬一墓,同立一碑[32]。这种现象不见于外地。

秦汉时期,四川葬制的另一变化是陶棺(古籍中称瓦棺)发达。从考古资料看,陶棺不仅多见于崖墓,也屡见于砖室墓、土坑墓等。陶棺的普及。首先是由于川西平原木材资源日益匮乏。前已谈到,巴蜀船棺的消失,主要与川西平原大楠木资源衰竭有关,入西汉后,人们便使用一般木材制棺,到东汉后,川西平原人口继续猛增,用一般木材制棺也有了困难,陶棺便应运而生。当时烧制陶棺,费用昂贵,故此种葬具主要流行在较富裕的中上层人士之中。如曾任巴郡太守的王堂,死后便葬以陶棺[33]。

图10-16 四川汉墓出土的东汉纪年砖

蜀汉时期是巴蜀葬制的一个转折点,即开始由厚葬转为薄葬。东汉末年,战乱频繁,盗墓风盛,加之财力衰竭,社会薄葬意识日渐流行。一大批有识之士如曹操、曹丕、诸葛亮等,首先带头薄葬,官僚士大夫多步其后。刘备惠陵,在成都南郊,冢高12米、周长180米,占地约3亩,墓前有两排翁仲,虽具有帝王墓葬的一些特点,但墓葬规模并不大。诸葛亮死,则“遗命葬汉中定军山。因山为坟,冢足容棺,殓以时服,不须器物”。身为一国丞相,墓葬规模不及一般豪姓大族。

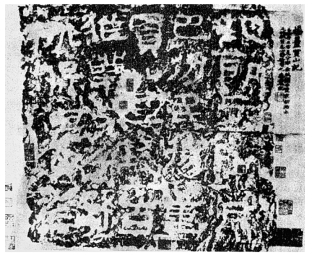

受土地私有制发展的影响,两汉时期,巴蜀地区在建墓时还流行“买山”,即向阴间买建墓所需土地。如清道光年间在巴县发现一方西汉宣帝时期的石刻,上有铭文:“地节二年正月,巴州民杨量买山,值钱千万,作业□,子孙永保其不替。”

图10-17 巴县杨量买山记石刻

佛教传入,道教兴起,巴蜀传统文化和宗教观念都发生了巨变。如过去巴蜀民族中一般认为人死后灵魂永存阴间,能永远祸福后代。故巴蜀传统巫术把人生的重心摆在死后。巫觋普遍企图通过控制死者灵魂来干预政治、操纵生者、支配社会。与此相应,当时流行厚葬、隆祭、久祀,追求随葬品的量多质精、墓室的宽大、棺椁的精美、殉葬奴妾,祭祖上溯数代乃至数十代等。佛教认为人死后,灵魂便转世投生,道教则认为人死后羽化成仙,一般都不再干预后代之事,并且,佛、道二教,都把人生的重心摆在生前,主张通过生前的修炼、修行、节操、功德等来争取“来世”,来争取“飞升”,都主张薄葬。巴蜀地区从蜀汉开始流行薄葬,自有众多原因,但与佛、道二教的影响,与灵魂观念的变化关系极大。这些也是佛、道二教在当时具有的进步意义之一。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

从全国形势看,在刘秀攻打隗嚣的过程中,占据今甘肃北部地区的窦融,已归附汉政府,并多次出军助汉;其实力较小,所控地区经济、文化较落后,刘秀并不把他放在眼中。北方卢芳,眼见形势不利,便勾结匈奴以自保。汉军进,他则北退大漠,汉军退,他则进兵骚扰,短期内尚无制策。刘秀平蜀,势之必然。公孙述的战略部署是:他坐镇成都,居中指挥。......

2023-09-30

僰道为联系巴蜀与滇、黔的要道之一。僰道(经安边)—渡金沙江—沿横江河谷—(庆符)—取五尺道、石门—南广。所谓“五尺”,只是一种粗略的说法,形容路窄,可人行、牲口行走罢了,多数路段不能通车。为了专力对付匈奴,武帝又撤回僰道以南的“吏”,不久又“平南夷为牂柯郡”,此道复通。......

2023-09-30

东汉时期,巴蜀地区一般衡量吏治的标准大概有这么几条:敢于与豪族大姓作坚决斗争,维护治安,不畏强暴,大胆果断,能出奇策。综观东汉中、晚期巴蜀地区的吏治,总的是日趋腐败,相比之下,东汉中期稍好一点,东汉晚期则不可救药。东汉末年,郫县豪族杨伯侯生活奢侈,所造冢墓超过规定,县令刘宠强行予以限制。[29]安帝时期的蜀郡太守李根,老年昏乱,乱发号令,法纪废弛,吏治不修,上下一片怨声[30]。......

2023-09-30

图9-51937年文井江简图《华阳国志·蜀志》说李冰:“乃自湔堰上分穿羊摩江,灌江西。于玉女房下白沙邮,作三石人立三水中,与江神要,水竭不至足,盛不没肩。”《水经·江水注》说李冰:“又穿羊摩江,灌江西。”羊摩江“自湔堰上分穿”,表明了羊摩江分水口的位置,也反映出当时的技术水平。李冰等以“羊摩”给此人工渠命名,是为了纪念鼓励氐人的功勋。李冰“通笮道文井江”与“乃自湔堰上分穿羊摩江”实际上是同一水利工程。......

2023-09-30

司马迁说成都“二江”“溉田畴之渠以亿万计”。他所见的“二江”灌溉网,包括李冰以后至武帝前的成就。此后通过百余年的建设,特别是“文景之治”,都江堰灌区人口大幅度增加,农作普遍向精耕细作发展,溉田畴之渠逐步密如蛛网,以致使司马迁感到数不胜数了。升仙水是沙河的前身。秦、西汉早期,还在成都北郊约10里处开凿、修筑了一座堰,名始昌堰。升仙水为该堰的人工渠。同治《成都县志·山川》说:“升仙山在县北十里。”......

2023-09-30

器物纹饰与造型,系秦至蜀汉间艺术装饰的重要内容之一。一镜往往用多种纹饰共同构成图案。这一时期还在部分铜器上铸造立体鸟禽动植物,以装饰器物。陶器多有纹饰,素面的较少。斜方格纹,多饰于陶罐、甑的肩腹部。图10-31青川出土秦漆鸱鸮壶器物的造型方面,把器物的某一部分动物化,是当时的一种时尚。在秦至西汉期间,龙的形象曾被绘在漆器上,被简化在铜器纹饰中,或被铸为铜蚕的提梁,其基本特征是无翅、无足、无爪。......

2023-09-30

巴蜀正好是在漆器最走俏、最时髦时,成为全国最大的以官办为主的漆器生产基地。陶胎漆器在当时较便宜。它是为满足都市中、下层人士模仿上层生活的需要而产生的,是漆器生产扩大市场的一种手段。但东汉中、晚期,青瓷器逐渐普及,取代了陶胎漆器市场,陶胎漆器生产转而萎缩。秦汉三国墓中出土的许多漆器,无论是木胎、陶胎、竹胎,还是皮胎,至今保存完好,更证明了其经久耐用、耐腐的特征。......

2023-09-30

相关推荐