漆画是秦至蜀汉间巴蜀文化艺术的瑰宝之一,资料丰富,时代上无大的缺环。其人物形象已较生动,并具有一定故事情节,但这种内容的漆画在当时还极少见。在秦至东汉的漆器上,已见有黑漆、褐漆、朱漆,彩绘常见黑地朱绘和朱地黑绘。另一种称为“平脱”,以金、银、铜箔剪制成纹饰图案,粘贴在漆器上。蜀汉漆画主要继承了西蜀地区东汉漆画的风格。蜀汉漆画的另一进步,是注意到并已能准确地表现出各种人物的神态。......

2023-09-30

秦汉时期“巴蜀文化”的墓葬,主要有狭长形、长条形土坑墓、船棺葬;另在川东峡江地区流行崖穴葬;在成都有少数瓮棺葬。秦入巴蜀后,土坑墓演变的总趋势是长度缩短、宽度加大,长宽比例逐步缩小。战国中期,巴蜀土坑墓的长宽比例一般在5∶1至4∶1之间。秦统治巴蜀期间,土坑墓的长宽比例缩为4∶1至2.5∶1之间,如巴县冬笋坝和昭化宝轮院的20座狭长土坑墓,长在3.5~5.4米、宽在0.87~1.7米之间,而稍晚一点的13座长方坑墓,长2.1~3.7米、宽1.18~1.66米,长宽比例又缩为2∶1左右;到西汉初期,长宽比例又缩为2.2∶1~1.4∶1之间。这种变化,反映了中原墓葬习俗对巴蜀土著民族的影响。

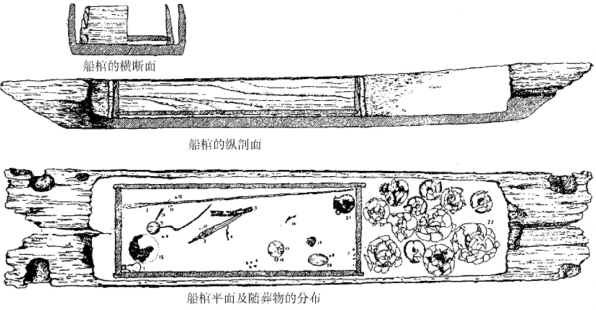

战国秦汉时期,巴蜀部分墓葬还以独特的葬具船棺而具有特色。秦入巴蜀后,船棺也发生了重要变化(图10~6)。战国早期的船棺,形状与西南地区原始的独木舟相似,在战国中期,又演变为与木槽相似。这种变化从侧面反映出中原船型在巴蜀地区的推广,也反映出中原文化对巴蜀丧葬习俗的渐侵过程。至西汉初期,船棺已基本消失。其原因主要与民族意识的变化、铁锯的普及和平原附近地区大楠木的减少有关。

图10-6 秦入巴蜀后仍在使用的船棺(宝轮院14号墓)

另外,巴蜀文化中传统的城市特征是一般用土墙,至秦汉时期,大部分城镇仍继承、沿用了这一传统。“干栏”是巴蜀文化的主要传统建筑,秦汉时期在许多地区已转变为砖瓦建筑。巴蜀传统的祭祀是野祭,至秦汉时期庙祭已占有相当地位。巴蜀传统的运载工具,陆路是马驮,水路是独木舟、竹筏,秦汉时期马车、牛车、大木船、舫船开始普及。土著民族的服饰、发式等,在大部分地区也由原来的“左衽”、“椎髻”系统转变为华夏系统。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

漆画是秦至蜀汉间巴蜀文化艺术的瑰宝之一,资料丰富,时代上无大的缺环。其人物形象已较生动,并具有一定故事情节,但这种内容的漆画在当时还极少见。在秦至东汉的漆器上,已见有黑漆、褐漆、朱漆,彩绘常见黑地朱绘和朱地黑绘。另一种称为“平脱”,以金、银、铜箔剪制成纹饰图案,粘贴在漆器上。蜀汉漆画主要继承了西蜀地区东汉漆画的风格。蜀汉漆画的另一进步,是注意到并已能准确地表现出各种人物的神态。......

2023-09-30

秦入巴蜀之前,巴蜀地区主要流行巴蜀符号,尚无现代意义的书法可言。通过考古资料,对秦汉三国时期巴蜀地区的书法艺术可得出一基本认识。这500余年间,书法艺术大体可分为四个有明显区别,又有一定联系的发展阶段。画像石、画像砖中还有大量宴乐舞杂伎、曼衍、嬉、琵琶乐伎、庖厨、六博、戏猿、出行、女乐、秘戏等,较集中地表现了东汉豪族大姓纵情享乐、声色犬马、穷奢极侈的生活。......

2023-09-30

秦汉时期巴蜀的官营手工业,以工室、工官为其代表。工室是工官的前身。秦在全国各郡府及部分县府中设置工室,承担朝廷、地方官府所需部分物品及军工品的生产。西汉早期,仍沿称“工室”,景武时期发展为工官。工室、工官皆是按照朝廷的计划进行生产。图8-12蜀汉“延熙十六年”铭文弩机秦汉三国工室、工官皆实行“物勒工名”制度。在考古工作中,不断发现当时的实物,为了解工室、工官的管理制度提供了第一手资料。......

2023-09-30

秦末战乱,僰人趁机再次独立。当时刘邦无暇南顾,僰人曾一度占领了成都平原南部今新津、眉山、乐山及成渝间的广大富庶地区。秦、西汉时期,巴蜀商人等大肆购买僰人为奴,有的还被转卖到关中。秦汉时期,今宜宾、珙县一带又称“僰中”,是僰人政治、经济较发达的中心区域。西徙至今越西、西昌一带者,史籍中又称为“西僰”。当时僰人首领若儿“数为寇盗”。王莽执政时期,僰人再次造反。它表现了僰人的音乐水平和系统。......

2023-09-30

秦汉时期,茶并非普通百姓的日常饮品,而是更多地以其药用效果出现在人们的生活中。西汉以将茶的产地县命名为“荼陵”,即湖南的茶陵。三国时期魏国《广雅》一书记载:“荆巴间采茶作饼,成以米膏出之……”两汉茶文化的发展,还表现在茶区的扩大上。马王堆出土文物表明,汉朝时期长江中游的荆楚之地已经出现了茶和饮茶习俗。据《汉书·地理志》记载,西汉时已有的“茶陵”即今日的湖南省茶陵县。......

2023-08-13

秦至蜀汉时期,由于城市人口的剧增,商业渠道的疏通,交通运输等客观条件的改善,促进了以果树为主要内容的巴蜀园植业大发展。大量巴蜀水果外运,产生了一大批园植专业户。此外,广大农户也把园植作为副业,利用屋周地头田边加以发展。这些都较生动、准确地反映了当时巴蜀地区的果树种类和园植业的发展状况。枣,广汉郡郪县,以产枣闻名。秦汉三国时期,巴蜀农户在屋边田边种植果树,已极普遍。......

2023-09-30

秦占领巴蜀后,即把秦本土商业管理制度强行推广于巴蜀。秦政府又把秦币“半两”钱、秦度量衡器制度等,推广于巴蜀,利于加强商业管理,也极大地促进了商业发展。始皇统一六国前,巴蜀对外的商品交流地区主要限于秦占领区。秦在六国实行“上农除末”的抑商政策,打击、迁徙富商大贾。当时虽采取了一些抑商措施,私营商业仍发展很快。......

2023-09-30

诸侯列国及其早期帝国的城市近年来的城市考古证明,战国时期的城市人口、工艺品生产以及贸易都在增长,与此同时,城市数量和构造的复杂程度也得到提高。当诸国把城市纳入比它们更大的行政管理网络,其管理者将贵族取而代之时,政治行为和世俗生活外在形式上的分离就构成中国城市发展史上重要的演进。这类用以掩盖皇帝行踪的逐渐升高的......

2024-04-21

相关推荐