器物纹饰与造型,系秦至蜀汉间艺术装饰的重要内容之一。一镜往往用多种纹饰共同构成图案。这一时期还在部分铜器上铸造立体鸟禽动植物,以装饰器物。陶器多有纹饰,素面的较少。斜方格纹,多饰于陶罐、甑的肩腹部。图10-31青川出土秦漆鸱鸮壶器物的造型方面,把器物的某一部分动物化,是当时的一种时尚。在秦至西汉期间,龙的形象曾被绘在漆器上,被简化在铜器纹饰中,或被铸为铜蚕的提梁,其基本特征是无翅、无足、无爪。......

2023-09-30

“巴蜀文化”有一整套富有地方特征的器物,俗称“巴蜀式”铜器,其中主要是容器和兵器,至秦入主巴蜀后便逐步发生了一系列变化。如:

“烟荷包式”铜钺,至秦末汉初基本消失;

“弓形耳”长骸、短骹式铜矛,至秦末已少见,至汉初绝迹;

虎纹铜戈,至秦末已基本消失,至汉初绝迹;

柳叶形青铜剑,秦入主巴蜀后,形制渐变,至秦汉之际完全被中原式剑取代。尖底尖顶奁形器,战国中、晚期之际在蜀中还盛行,迄秦入蜀后便骤然消失了。

铜鍪,至秦末汉初大量减少,至西汉中期后基本不见。

过去在巴蜀地区,包括在成都、阆中、江州这样的大城市,主要流行与汉字迥异的“巴蜀文字”。秦统一巴蜀后,随着大批官吏、军队、移民、徙徒的进入,关中、中原语言及汉字在巴蜀地区迅速流行。此后相当长一段时间内,秦政府并未废止“巴蜀文字”,巴蜀语言文字在各民族中仍继续流行。由于外地较先进文化和大量新技术的传入,还一度刺激了“巴蜀文字”的发展。在已发现的考古资料中,所谓“巴蜀文字”资料可分为三大类:

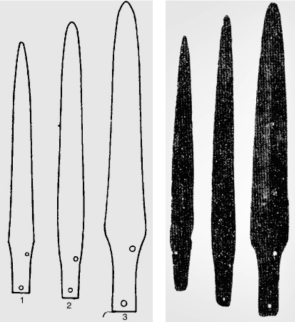

图10-2 绵阳出土柳叶形青铜剑线描图

一是用组合符号的形式出现在器物上,主要是铜器,少数在陶器、漆器上。

二是出现在印章上,一般是由几个符号合成。

三是成直行出现在铜兵器上。这类资料皆见于铜戈铭文,除传世品和出土时代不确定以外,现时代较清楚的(郫县战国晚期船棺先后出土2件、成都北郊和陕西紫阳西汉早期墓各出土1件)皆系秦统一以后的入葬品。这可确证在秦统一巴蜀期间,“巴蜀文字”和“巴蜀符号”不仅长期公开流行,且还一度有所发展,只是到了西汉早期才转衰落。

图10-3 涪陵小田溪出土秦治巴蜀时期铜鍪

秦人入蜀后,巴蜀土著民族对秦人带进的汉字有一个逐渐接受的过程,有一个既使用巴蜀文字、符号,又夹杂着使用汉字的过渡阶段。如在秦统治巴蜀时期入葬的墓中,往往有汉字印章,或有汉字铭文器物与巴蜀符号“印章”、器物同出一墓的现象;甚至在同一印章上,既有传统的“巴蜀符号”内容,又有新吸收的“汉字”内容,在同一器物上,既可见到传统的“巴蜀符号”图案,又可见到具有关中、中原文化特征的外来符号图案。它反映出土著文化对外来文化所采取的一种兼收并容的态度。

关于秦至汉初流行的以上三类符号、文字的性质,目前尚有争论。第一类的表现形式较自由,其大小长短、组合符号的数量皆较灵活,内容以动物鸟虫及人头、手心等图案为多;无论川东川西、川南川北,其符号内容相似的较多,故一般认为这些符号与铜器生产作坊的徽号、族徽及祥瑞、避邪有关。第二类虽也有与第一类相似的符号,但在表现形式上较严肃,组合符号的内容较少,较规整、简洁。多数印章的组合符号在各地相似,且同一墓地、同一座墓中往往出土多种不同的印章,故其性质主要应与各地共同的宗教意识,与祖先、神灵崇拜,与祥瑞、避邪有关。但也确有少数印章的符号不见于外地、不见于其他墓葬,或系权势、等级的标志。第三类为直行的方块字,它们与汉字一样,属于表意文字的范畴,早已脱离了原始的象形文字的阶段,已发展为成熟的文字[3]。

“巴蜀符号”是巴蜀土著民族铸印或刻画在器物(主要是铜器,也有个别漆、陶器),或印章上的一种特殊符号,在秦汉时期它经历了一个由盛转衰、再演化为道家符箓的过程。据初步统计,目前已发现的春秋战国之际至汉初的、时代特征较为清楚的(即经科学发掘者)“巴蜀符号”,共200个左右,其中战国晚期秦入巴蜀后至秦亡的符号占62%左右,西汉初期占6%。秦统治巴蜀的110年,是“巴蜀符号”的高峰时期。

图10-4 巴蜀符号

图10-5 成都出土战国青铜器上的两种“手心纹”

“巴蜀符号”本身是一文化体系的表现。过去通常把它们单纯地视为族徽、图腾,皆不够全面。这两种说法皆难以解释一墓出土多种不同符号这一现象。如巴县冬笋坝M50出印章6钮,其中符号章4钮、汉字印2钮,另在随葬器物上,至少还有5种不同的符号[4];荥经烈太一墓出印8钮,其中符号印7钮、汉字印1钮[5],印纹皆不相同。一墓出土两三钮不同符号的印章者,更为普遍,一个人,不可能同属几个不同的“族”;一个家族、一个部落,大概也不会同时把若干种不同的图腾刻印或铸刻在器物上,乃至葬入家族成员墓中。族徽或图腾,还应受到该族分布区域的限制。但一些符号,如“心纹”见于成都百花潭中学十号墓、西郊土坑墓、新都木椁船棺墓、大邑五龙墓、荥经烈太土坑墓、巴县冬笋坝船棺、昭化宝轮院船棺、涪陵小田溪土坑墓等[6]。“王”字纹,见于犍为、涪陵、成都、巴县、昭化、郫县、荥经等地墓葬。其它许多符号,如蚕丝纹、回形纹等,也同见于巴地和蜀地。其分布范围已越出了“巴人”或“蜀人”的界线,更别说其中的某一支系了。个别常见符号,如“王”字纹,也多见于两广地区的青铜器物上,“X”形符号,也见于湖北随县曾侯乙墓出土的皮甲胄和两广铜器上。这些都说明“巴蜀符号”中至少有相当部分不是族徽或图腾,应是某种宗教观念的产物,即表示祥瑞与避邪,属巫术文化的范畴。

“巴蜀符号”中还有相当一部分是作坊的标志。一墓所出多种不同符号,较合理的解释是:所出各器可能来自不同作坊,作坊主在器物上打上自己的标志,或商品宣传、吉祥、避邪符号,因而一墓或一个墓地所出的各种器物上,便有各种不同的符号。另一方面,“巴蜀符号”中确也有少数符号属族徽或图腾范畴,主要见于战国中期以前的器物上。在秦统治期间,该符号系统又有大发展,这与政府对土著民族采用怀柔政策,利用当地原始巫术、阴阳五行进行统治有关;同时也与这一时期巴蜀土著民族中商品经济发展、商品意识加强有关。

在秦统治巴蜀期间,“巴蜀符号”印章的主要变化特征是:新出现并很快普及圆形印,新出现半通印;在秦印风格的影响下,传统的方印出现了“田”字界格,出现了个别圆柱形陶印和琉璃印。在组合特征上,新出现“汉字”印与“巴蜀符号”印同出一墓,或两种文字合为一个(组?)符号,同在一印的现象。

这种现象生动地反映出巴蜀土著接受汉文化的过渡过程。从现有资料看,成竖行出现的“巴蜀文字”,也主要见于秦入巴蜀之后,现有资料皆见于铜戈上。从其结构看,这种文字无疑是“巴蜀符号”的发展和继续。这就说明,秦入巴蜀后,并没有立刻在这里废除巴蜀文字,而是在大力推行秦文字的同时,让巴蜀符号、文字继续流行了近百年,只是到了秦统一六国后,在全国统一文字时,才废除巴蜀文字。但考古资料证明,即使在此后,它仍继续在民间流行。

巴蜀各土著民族的语言,在秦汉三国时期一般不能互通。汉《淮南子·齐俗篇》说:羌、氐、僰、翟,婴儿生时皆同声,待其长大后,甚至经过几道翻译,还难以使其语言相通。各土著民族一般以汉语(或称华夏语言)汉字为相互交流的工具。如汶山土著有“六夷七羌九氐”,“其王侯颇知文书”。

公元前221年,秦统一六国后在全国范围内对文字进行了统一和整理。“巴蜀文字”和“巴蜀符号”在法律上被废除,但在民间仍继续流行到汉初。

西汉初期,“巴蜀符号、文字”骤减,迄西汉中期已基本不见,但在以后陆续出现的画像石墓、画像砖墓、瓦当、崖墓雕刻等图案中,不时亦能见到一些具有“巴蜀符号”风格的内容;到东汉中晚期,在四川的崖墓题刻中,可以看到某些组合符箓[7],就其结构看,实际上是由“巴蜀符号”到道家符箓的一种过渡形式。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

器物纹饰与造型,系秦至蜀汉间艺术装饰的重要内容之一。一镜往往用多种纹饰共同构成图案。这一时期还在部分铜器上铸造立体鸟禽动植物,以装饰器物。陶器多有纹饰,素面的较少。斜方格纹,多饰于陶罐、甑的肩腹部。图10-31青川出土秦漆鸱鸮壶器物的造型方面,把器物的某一部分动物化,是当时的一种时尚。在秦至西汉期间,龙的形象曾被绘在漆器上,被简化在铜器纹饰中,或被铸为铜蚕的提梁,其基本特征是无翅、无足、无爪。......

2023-09-30

蜀汉的政权组织基本上是承袭汉制。西汉武帝以后,州刺史遂成定制,并逐步由巡察监督官吏演变为一级政府机构,至东汉晚期又采纳刘焉建议,行州牧之制,州一级政权略似割据一方的诸侯。汉制,在边疆少数民族地区设置的县一级政权机构为道,蜀汉取消了道这种制度,但在少数民族聚居地区,仍借助该民族原有的部落、氏族、聚邑等形式实行管理,而不再设置乡、里等基层组织。......

2023-09-30

李冰在前人基础上,在创建都江堰渠首的同时,将成都“二江”作为都江堰的主要渠系工程,对其进行了大规模的整治和疏淘,进一步健全了大堰的整体结构和功能。表9-3成都“二江”名称异同简表续表续表郫江有沱、江沱、沱水、沱江之称,但今沱江在古代亦称“沱”或“湔水”,于是成都平原上便有了两条沱江。《华阳国志·蜀志》则明称“二江”为郫江、检江。“二江”流量从李冰凿离堆后,就受到宝瓶口的严格控制。......

2023-09-30

作为“天府之国”核心圈的前身,都江堰灌区为秦、汉大一统政权的建立作出了巨大贡献。刘邦为汉中王时,其统治区域内最为富饶的便是成都平原。为出击“三秦”,刘邦派人到巴蜀内地招兵买马,筹集粮食,其间成都平原贡献最大。迄至西汉中、晚期,全国已形成十大经济区。邸阁之称始见于三国,为朝廷直属的大型粮仓。这表明蜀汉政府是以都江堰灌区为中心筹粮基地。......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀民族姓氏的发展,主要具有以下特征:1.以地为氏。二是以河渠为氏。三是以地名为氏。2.以国邑为氏。资、通(详前),以封邑为氏,后发展为姓。庸,《元和姓纂》卷2:庸蜀,殷时侯国,周武王时来助伐纣,子孙以国为氏。苴,是爵称,又是邑名,后裔以为氏、姓。公乘,此为秦二十等爵中的第八级,蜀人遂以此为姓。帛氏,最初当系以职业为氏、为姓。此即由氏转为姓的主要内容。6.以图腾为氏。......

2023-09-30

都江堰灌区水旱灾害极少,民众生活稳定。近年出土的李冰石像等,虽是模仿李冰的做法,但主要是作为水神,所谓“镇水万世焉”,不具有水则功能。其实,后说是错的,发源于梓潼柏山的是梓潼水,又称驰水、潼水。对于洛水是否“出三危山”,他也“所未详”。沈君字子琚,其名不可辨。过去一些学者据“堋有左右口”,认为“堋”只是“堰”中的某一局部,即鱼嘴。此碑文进一步印证了此说。......

2023-09-30

“南中”是一个很大的地理区域,包括今四川南部和云南、贵州两省。南中是民族杂居地区,历秦、西汉,渐得开发。南中诸郡致叛的因素很多,有外来势力与土著豪族的矛盾,有传统的民族偏见和隔阂,还有蜀、吴二国对这个地区的争夺。南中一些大姓叛蜀附吴,反映出当时蜀汉民族政策的一些失误。战争的性质是蜀汉内部中央与地方、统一与分裂的战争,是蜀汉政府在本国领土上平息叛乱、捍卫统一的战争。......

2023-09-30

过去不少学者注意强调刘焉依靠外来势力,坚决打击、抑制了土著豪族。实际上,土著豪族同样是刘焉政权的主要支柱之一,是其基础的重要构成部分。上表中,益州土著人士占十分之八,大姓豪族又占其中的三分之二。这也是对土著势力杀一儆百的必要性所在。从全局看,这正是刘焉巩固政权,协调力量对比的措施。刘焉又令二张断绝斜谷,捉杀过往使者,中断了朝廷与益州的联系。刘焉亲自率兵守城抵抗,并请来大量青羌少数民族兵助战。......

2023-09-30

相关推荐