现代食品生物技术发展很快,已经形成以基因工程、细胞工程、蛋白质工程、酶工程和发酵工程为主体的综合技术体系。目前基因工程在改善食品原料品质、改革传统的发酵工业、改善食品品质和加工特性、增强果蔬食品的储藏性和保鲜性能、生产保健食品与特殊食品等领域发挥着重要的作用。此外,酶工程在食品工厂废弃物处理、食品检测、去除食品中抗营养物质等方面也有应用。......

2023-11-18

秦汉三国时期,巴蜀地区科技发明内容甚多,许多在前文已有论述,如天文、铁农具的普及、百炼钢、医学等方面。下面着重讨论水利科学技术。

在正常情况下,古代都江堰必须每年岁修,每隔三五年得大修一次,此外随时都可能抢修。换言之,大堰的正常运行,必须以一整套工程管理为基础。

图9-15 竹笼鱼嘴

相传李冰还在都江堰渠首埋石马,作为每年岁修时“深淘滩”的标准。以牛马为神,是蜀文化及其原始宗教的一大特征。李冰利用蜀神石马,来调动蜀人参与岁修的积极性,同时它又兼具标尺与镇水石神的功能。这表明李冰时已有了严格的、科学的岁修。西汉、东汉蜀郡的“都水”衙门、三国蜀汉时期的堰官,其职能之一便是组织每年的岁修。

1.笼石技术

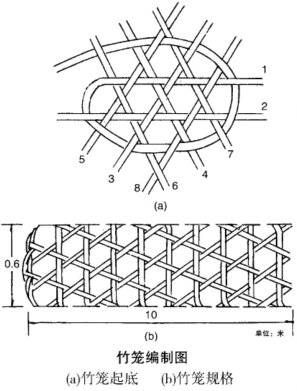

图9-16 竹笼

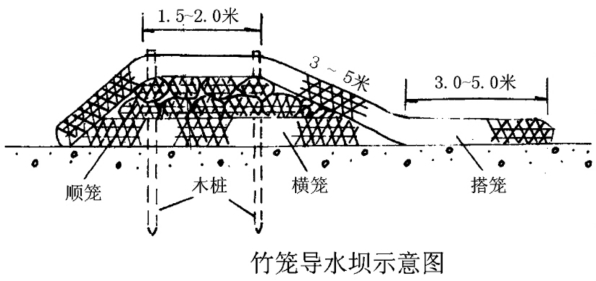

笼石技术是都江堰水利系统的重要技术之一。近年在成都方池街考古工地中,曾发现春秋、战国时期的竹笼遗迹,证明早在秦入巴蜀前,笼石技术已在西蜀的水利工程中普遍使用了。笼石技术应是成都平原的土著民族、主要是氐人的传统技术。关于都江堰使用笼石技术的资料,《元和郡县图志》卷31《剑南道上·导江县》说:“楗尾堰,在西南二十五里。李冰作之,以防江浃。破竹为笼,圆径三尺,长十丈,以石实中,累而壅水。汉成帝时,瓠子河决,王延世塞之,用此法也。《汉书》所谓‘下淇园之竹以为楗’。”《都江堰功小传》载笼石古法说,笼制长三丈,径一尺八寸,形扁而面平,椒眼参差,实以大小圆石。《都江堰工程述要》:每条长约丈,直径一尺八寸,顺篾宽三指,横篾宽一掌,笼成重百斤,取江滩卵石,纳石满笼中,层层累积,其间系以木桩。此二记载虽然较晚,但都是传统技术,变化不会太大。当然,笼的长短、大小,不仅各时代有所不同,主要应与使用在不同的位置有关。不过,都有一个共同原则:那就是无论洪水来势多凶多猛,这些竹笼必须安如磐石,稳如泰山,且须能承受住一年洪水的检验。这就要求笼石本身必须要有相当的重量。由于笼石太重,不可能搬运,当时一般是先把空竹笼放到需要的位置,并按地形需要的弯度把它摆好,然后再装卵石、封口。最下面一层的笼石一般都还要打木桩将其固定。都江堰治水三字经中有“笼编密、石装健”,即就此技术而言。笼眼根据当地卵石大小编成一石一眼。清末民国时期,一条笼约需竹65公斤、净重45公斤左右。装满卵石的标准竹笼,规定长度为10米,宽0.67米,高0.4米。竹笼的编制可长可短,可直可曲,但要按标准笼计算。笼石的特点在于利用竹笼的坚韧性能,把若干分散的卵石聚为庞大浑圆一体。笼石很重才能抵御洪水冲击,卵石间有大量孔隙,又能泄水,竹笼在填装卵石后仍有一定的弯曲度,能适应河床的弯曲变化。

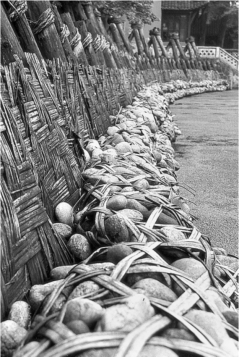

图9-17 都江堰堵江石笼

竹笼除用于鱼嘴分水外,还广泛用于护岸工程、钉坝工程(支水)、笼坝工程(拦水埂)、溢流坝工程和护基工程等,在岁修、防洪抢险方面作用较大。若干条笼组合起来,可构成堤埂、护岸、导水埂、挑水坝、分水鱼嘴、溢洪坝等。成都平原,除都江堰渠首外,在其他水利设施中也广泛使用这种技术。

竹篾虽具有一定坚韧性,但性能变化较快,经水冲木撞,日晒雨淋,过不了几月便脆弱易断,到次年洪水来到之前,必须重换,成为岁修的主项。但它在古代那种科技水平条件下,总的看来仍是瑕不掩瑜。时至今日,笼石技术仍被都江堰工程局部保留。

图9-18 竹笼工程图

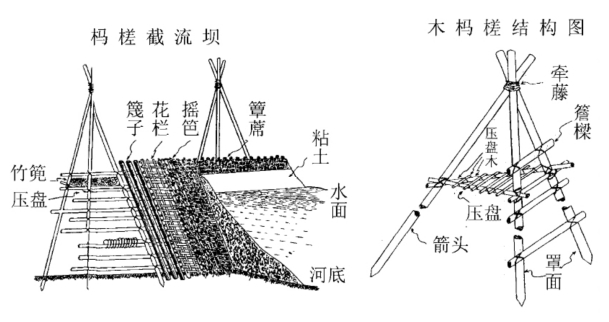

2.杩槎技术

图9-19 都江堰笼石与杩杈

杩槎技术是都江堰水利系统的重要技术之一。每到冬天枯水季节,在渠首用特有的“杩槎截流法”筑成临时围堰,修外江时拦水入内江,到了修内江时又拦水入外江。清明时节内江灌区需水春灌,便在渠首举行既隆重又热闹的仪式,拆除拦河杩槎,放水入灌渠,这个仪式叫做“开水”。杩槎主要用于拦水、分水,是都江堰最古老并一直保留到近现代的传统技术之一,使用量很大,效用非常明显。按传统规定,每年霜降节(10月23日前后)祀神(祀李冰),外江河口开始下杩槎截流,立春节(2月4日前后)外江岁修工程完成放水。随即在内江下杩槎截流,清明节内江岁修工程完成放水。这种统一的断流岁修,河干施工,既方便,又节省人力、物力,资金耗用不多。杩槎所用木料以本地所产桤木、麻柳木、青杠木等为主,长度视水深浅而定,约在6~8米间,直径约18~20厘米。杩槎结构非常简单,主要是用三根木柱架成,前两根名“罩面”,后一根叫“箭头”。捆束的竹绳叫“牵藤”。在杩槎二分之一处另绑横木,称“压盘木”。为加强稳固性,通常于杩槎二分之一处的盘杛上,加制竹篼,纳卵石于篼内,以增加压力,使其不易被水冲翻,名“压盘”。杩槎间互相连接之顺木叫“簷梁”,其道数视水之深浅而定。簷梁外竖排之木棍叫“杄子”。杄子外通常置三层竹篱笆(方眼):第一层名“花栏”,第二层名“捶笆”,最外一层名“罩席”。罩席外加培黏土,以防渗漏。一个杩槎俗称一洞。古代都江堰渠首每年通常约用杩槎120洞左右,外江40~50洞,内江60~70洞。数十个杩槎相连,便构成了一个临时的挡水坝,然后再进行河道岁修。杩槎的安放与拆换都较方便,不但可以截流,且可当做水闸,调节水量。杩杈操作过程中,有许多专用名称,如将其抬送到河边,叫“抬杩”;放上船运到截流地点,叫“吆杩”;把杩杈放入水中扯正叫“立马”;绑好堰梁,压上石头使其稳定,叫“定杩”。

图9-20 杩槎

3.石人、石马

石人、石马是都江堰水利系统的水则、水标。在渠首,李冰设计了三个石人水则。《华阳国志·蜀志》说:李冰于玉女房下白沙邮作三石人,立三水中。与江神约:水竭不至足,盛不没肩。三石人,又称“三神石人”,应是土著蜀人所崇信的治水有功的三位神人,很可能是大禹、杜宇、鳖灵。立三石人时,李冰还举行了隆重而肃穆的盟约仪式,举酒与江神相约:水位在枯竭时不能低于石人的足部,水位在暴涨时不能淹没石人的肩部。这三个石人,分立于三水汇合口,实际上是三个水则,可观察、测定水位。据多年观测的资料,内江二王庙水位变幅为4米。按“水竭不至足,盛不没肩”来算,足部至肩部的距离就略大于4米,石像的高度估计至少应在5.5米以上。李冰所刻的三石人,与后来出土的东汉李冰石像不同。李冰是将这三尊石像分别立在三条江边,同时具有水则和镇水的功能。出土的东汉李冰石像,虽是模仿李冰的做法,但主要是作为水神,不具有水则的功能;且其仅高3.05米,小于内江水位变幅,也无法作为水则。三水,指渠首上游的岷江,鱼嘴分开的内、外江口,及外江又分水流入羊摩江的入水口[38]。

内江凤栖窝凹岸一带,每年淤积大量沙石,为岁修的大项。“深淘滩,低作堰”六字诀,被视为治理都江堰的根本大法,“循之则治,失之则乱”。岁修淘滩时,人们经过不断的实践,探索出一个合适的深度,于是建立标记,作为淘滩的准则。相传李冰创建都江堰时,曾在凤栖窝下埋有石马做淘滩标记。明曹学佺《蜀中名胜记》卷6说“都江口旧有石马埋滩下”。道光时,强望泰淘河挖出二石兽,或以为是李冰时的石犀,或以为是李冰时埋的石马。

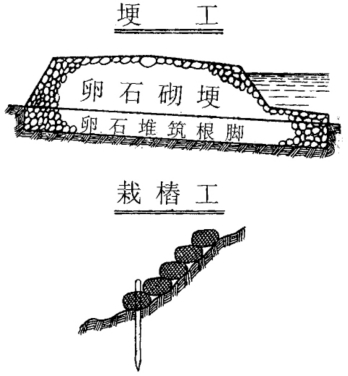

4.干砌卵石埂与木桩工程

图9-21 卵石砌埂图

干砌卵石埂与木桩工程也是都江堰水利系统的重要技术之一。干砌卵石埂是由卵石组成的点、线、面相结合的整体。按工程需要可砌成堤埂、护岸埂、鱼嘴分水堤、溢洪坝、坦坡(大头向下,小头向上,个个靠紧)、护岸脚等。埂面卵石要求长而扁,大小匀称,填心卵石则大小均可。木桩工程是为了加固卵石埂、竹笼埂打下河底1~2米深。用于堤埂、护岸埂基脚的保护,分水鱼嘴周围栽桩,导水埂两边栽桩,溢洪坝栽纵横格子桩等。

5.平梁制口、筒口

平梁制口、筒口是都江堰水利系统的重要技术之一。平梁制口、筒口分水是都江堰灌区官管的重要手段之一。在分水鱼嘴两侧的支河口上,早期多用竹笼,宽窄长度,通常由都江堰的职能管理机构(如清代的水利同知衙门),按向官府交纳赋税之多寡、按每年派出岁修民工之多寡、按两支渠的灌溉面积等比例来设置。事实上,它是古代堰官管理、制约灌区的一个重要手段。

6.分水、治沙的一些技术与方法

都江堰渠首修建在流量大、坡度陡、推移质泥沙多的峡江上,其上游年均输沙石总量约650万立方米。岷江至都江堰渠首,河道突然展开,由山谷进入平原,水缓沙停,势所必然。都江堰从渠首到灌区,每年都要对大小河渠进行岁修淘沙。要引水就必须治沙,在分水的同时治沙。分水治沙技术为都江堰水工技术中最重要的一项技术。都江堰的治沙总是和治水结合在一起的,治沙技术与水工技术形成一体。这也是都江堰作为天、地、人相和谐,环境保护、生态建堰与可持续发展相结合的最佳典范的根本原因之一。千百年来,都江堰的治沙技术一直是水利同行们高度关注的焦点,历代许多水利专家、各种各样的学者都进行过探索与总结。总的说来,都江堰的治沙技术诀窍是因地制宜,辨证施治。

古代都江堰治沙技术与方法的最大特征是借水排沙,其基本原理是选择适当的位置,配以必要的工程,利用不同的水脉,借助水流冲沙、排沙、治沙,逼使沙石欲停则动,达到用水渠道多进水、少进沙的理想效果。鱼嘴为分水排沙的第一关。它位于岷江大河湾凹岸下游,正好能够充分发挥水流弯道环流功能。当流量至每秒1700立方米以上时,岷江上游来水经过关口挑向左岸的盐井滩,再折向右岸的马角沱,又转冲内江。内江口处于“正面取水”,外江则处于“侧面排沙”的理想位置。据测量,当外江分流比为35.8%~39.1%,分沙比为42.3%~52.8%,分沙比明显大于分流比;而内江,每年进入的卵石仅占岷江总来量的26%。鱼嘴的这种无坝分水功能,为古代川西坝普遍采用。川西坝的小鱼嘴比比皆是,不胜枚举。在整个“以万亿计”的灌溉渠中,几乎在每条干渠、斗渠、支渠的分水处,都有一个小型的分水鱼嘴,以解决分水、排沙等问题。从某种意义看,川西坝的灌溉系统,也就是一整套鱼嘴分水、治沙系统。当然,这个系统的出现,与成都平原的地形有关。成都平原西北高、东南低,平均落差4.4‰,为鱼嘴分水、治沙、自流灌溉造就了先天优越条件。飞沙堰为都江堰渠首排沙第二关。当水流进入内江后,主流沿右岸走,直冲虎头岩,形成一波三折,前面又受宝瓶口塞水的阻拦,根据弯道环流原理可知,这时表层水冲向虎头岩,而底流就转向其对岸的飞沙堰,形成螺旋形环流,底层的推移质即横向被推出飞沙堰。当内江的进水流量达到每秒1000立方米时,飞沙堰的分沙比可达80%以上,剩下少量沙石多滞留在凤栖窝一带,只有较少一部分能从宝瓶口进入下游灌区。鱼嘴、飞沙堰引水与治沙辩证一体,二者时间上统一,空间上分开,真正做到了天、地、人巧妙结合。内江的主要功能是输水灌溉,外江的主要功能是排洪。洪水季节,外江排洪比为60%,排沙比却高达70%~80%。灌区内的其他小鱼嘴,若分流双支,一支的主要功能是灌溉,另一支的主要职能是泄洪,就要精心选择鱼嘴的位置和角度,借水势让排洪水道多分沙。若两支分渠皆为灌溉渠道,分水分沙的比例就应相等,不然势必引发矛盾。

壅水治沙是都江堰的治沙诀窍。都江堰渠首,从鱼嘴分水至宝瓶口长约1200余米,宽约70米。宝瓶口宽度仅为12~20米。水泻不及,迫使回流,出现壅水现象。流量愈大,壅水愈烈,流速愈慢。水中泥沙随之沉落,集中沉积在凤栖窝一带,为每年岁修疏淘之大项。鱼嘴至宝瓶口的内江河床段,又成集中沉沙的天然沉沙池。这又方便了每年的岁修。若无此壅水沉沙效应,灌区下游岁修工程将分外艰巨。凤栖窝一段河床,表面的沉积大卵石,平均直径通常在300毫米以上。清代早期,鱼嘴、飞沙堰消失,岷江直接从人字堤顶端分水,大大缩短了这壅水沉沙池的长度,大量泥沙淤积在宝瓶口以下,且淤沙总量更多得多。

鱼嘴以下,内江右岸设有三个溢洪道,即平水槽、飞沙堰和人字堤。从整个都江堰历史时期看,飞沙堰为其中的主要溢洪道。汛期江水大溜受宝瓶口阻顶,水位壅高,通过飞沙堰侧向溢洪。这时水流产生强大的横向漩流,掀起大量重质底沙,由左下而右上带过飞沙堰。在宝瓶口之前的治沙三项技术措施是“分沙”、壅水“沉沙”和“排沙”。这三项技术措施是通过鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰三大建筑物的整体位置、合理布局、相互配合、相互制约、密切联系,又通过每年岁修的“深淘滩,低作堰”,方得以实施。

平梁制口是都江堰灌区常见的分水治沙技术之一。若两支渠同为灌溉渠,通常采用平梁分水、分沙。在平梁制口的上下游,严禁随意淘挖。若两支渠一支主灌、一支主排洪,则将灌溉河渠布置在凹岸。有天然的凹岸当然更好,若没有则用人工挖成凹岸。传统做法,一般让靠凹岸一边水渠的平梁呈一定斜度,堰顶从凹岸向凸岸略倾,斜度约1%,便可让凹侧支流进沙较少。

束水攻沙是都江堰传统行水治沙技术之一。在干、支溪的滩、洲之处,要达到“遇弯截角、逢正抽心”的效果,若仅靠人力淘挖,事倍功半,通常是借助水力冲深浅槽,事半功倍。具体做法是:将附近挖出的大卵石,作竹笼顺坝或丁坝,束窄过水断面加大流速,以便冲深抽心槽道。许多支渠一分为二,在下游合二为一。汛期,两支河槽受水不均,泄流不畅,最易出险,冲决河堤。此时往往用竹笼锁坝,堵塞曲支、“塞支强干”,使大流经正直河段,束水冲深渠槽。束水攻沙是治沙治水的一种辅助手段,借以扩大“截角”与“抽心”工程的效果。

行水输沙是古代都江堰灌区常用的分水治沙技术与方法。灌区内的河渠,一般都灌排兼用,春季引水灌田,夏秋排洪泄水,行水又输沙。传统观念认为,干、支溪中冲淤的泥沙,应相对平衡,过多会造成河堤溃决,洪水横溢,过少则说明分配不均,势必导致相邻河渠中泥沙过多。古代堰官一般通过一定的技术和方法,在让干、支溪通过一定流量的同时,也要输送一定的泥沙,使水沙平衡、冲淤平衡。对于失去平衡的干、支渠,则通过岁修等,使其恢复平衡。行水和输沙,对河渠断面要求不同。行水以流速大的窄深式渠道为好,输沙以宽浅式渠道为好。是从行水着眼,还是从输沙着眼?历史上,各县、乡、村多首先考虑行水,堰官则多着眼输沙。表面看,行水是主要的,但输沙效果不好,又会破坏平衡,导致相邻河溪网的“冲塞”,影响行水。要使河渠稳定、持久地行水,须着眼于输沙,有时输沙还是第一位的。宽浅式河渠不仅输沙效果较好,还因河渠宽浅,长途输水导致水温增高(都江堰水来自岷山融雪,水温偏低),进入田间有利育秧。宽浅的河渠还有一大好处,其岸坡普遍较低,不易垮塌,且便于淘修。历史上,都江堰灌区内干、支、斗、农等渠系配水工程,一般都做到行水输沙比例相近,故能将悬移质泥沙均分到灌区田间。除特大洪水和其他异常情况外,灌区田间,每年平均淤积厚度约为0.32~0.55毫米。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

现代食品生物技术发展很快,已经形成以基因工程、细胞工程、蛋白质工程、酶工程和发酵工程为主体的综合技术体系。目前基因工程在改善食品原料品质、改革传统的发酵工业、改善食品品质和加工特性、增强果蔬食品的储藏性和保鲜性能、生产保健食品与特殊食品等领域发挥着重要的作用。此外,酶工程在食品工厂废弃物处理、食品检测、去除食品中抗营养物质等方面也有应用。......

2023-11-18

图1流化床水质净化效果实验台位图2流化床实验系统水处理工艺流程1.1.1低污染负荷条件下的启动和挂膜效果研究通过监测涡旋式流化砂床生物滤器在运行初期进出水中的氨氮和亚氮浓度水平,研究了滤器在低污染负荷条件下的启动挂膜特性。......

2023-11-29

路由器报文路由的功能是通过描述端口及其互连子网络之间关系的数据结构——路由表实现的。路由表中反映端口连接子网络的运行状态,BACnet标准的路由表由“端口表”组成。......

2023-08-29

根据勘察报告揭露的地层情况,并结合本次试验监测孔隙水压力计埋设钻孔资料,试验区质情况如下。岩芯采取率低,RQD差。场地地下水位较高,为地面下2~3m。......

2023-10-03

通过茎尖分生组织培养,能够获得无病毒苗,以保持优质康乃馨种苗性状的稳定性。表10-2-1不同培养基对康乃馨茎尖生长分化的影响结果表明:康乃馨茎尖分化培养基以MS+6-BA 0.5 mg/L+NAA 0.1 mg/L较好。康乃馨性喜光,好温凉。康乃馨继代增殖以茎段伸长和产生芽丛比较好,繁殖速度快,变异性小,增殖率高。在培养基中加入20万单位青霉素可减轻玻璃化现象。......

2023-11-20

葡萄避雨栽培技术浅析付夏利宁桂建防雨棚是我国南方地区在多雨气候条件下为葡萄生产创造的一种栽培方式。东澳公司合阳基地栽培红地球500余亩,防雨棚栽培100余亩。上面几点是我们对防雨棚栽培的粗浅实践和认识,以上观点仅供参考,各地应根据具体情况具体分析,因地制宜。......

2024-10-03

大部分催化剂表征技术应属于材料分析的范畴,涉及的分析项目及采用的仪器与油品分析有着很大的不同。拉曼光谱表征加氢催化剂基于催化剂表征分析平台,陆婉珍指导研究生和科研人员开展了多项研究工作,其中拉曼光谱用于加氢催化剂的表征研究是一项具有一定创新性的研究工作。......

2024-01-18

目前大同市总耕地面积38.12 万hm2 ,总灌溉面积为11.62 万hm2,有效灌溉面积达11.403万hm2 ,大同市98.8%的灌溉面积属于地面灌溉,现状地面灌溉水利用率只有0.3~0.4。据2005 《山西水利年鉴》统计,大同市总供水量为40143 万m3,农业用水为27976 万m3,农业用水量占总用水量的69.7%。......

2023-11-04

相关推荐