为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

李冰在修建都江堰时,在岷江西边、都江堰渠首处开凿了一条人工河流,引岷江水灌溉岷江右岸广大地区,并直通入文井江。同时在洪水期也可分减岷江水势。此人工干溪一直保留到现在。

图9-5 1937年文井江简图

《华阳国志·蜀志》说李冰:“乃自湔堰上分穿羊摩江,灌江西。于玉女房下白沙邮,作三石人立三水中,与江神要,水竭不至足,盛不没肩。”

《水经·江水注》说李冰:“又穿羊摩江,灌江西。”

五代杜光庭《治水记》说:“杨磨有神术,于大皂江侧决水壅田,与龙为誓者,磨辅李守,江得是名,嘉阙绩也。”

羊摩江“自湔堰上分穿”,表明了羊摩江分水口的位置,也反映出当时的技术水平。羊摩江的分水口与内江分水口在岷江两岸同一地段。在多沙多卵石的岷江中游,建成了两岸同地取水的无坝分水工程。这种工程即使在现代,一般认为也是难度很大。

为了灌溉岷江以西的农田,李冰在都江堰渠首之内、岷江西岸开凿了一条叫羊摩江的入江河流。《华阳国志》在说了李冰建湔堰、分内外江后,又说李冰穿羊摩江,此后才说:李冰在玉女房下面的白沙邮下面附近江边作了三个石人水则,分别立在三条江中。这三条江具体指什么呢?内、外两江分水后,各立一个,另一石人立在哪里?从有关资料看,当是立在岷江分水后、外江又分水流入羊摩江的入水口。这个位置很可能便是在东汉李冰石像出土的西边,即小鱼嘴入水口,即沙沟河的入水口。沙沟河即秦、汉时的羊摩江[19]。

沙沟河为古代都江堰灌区的八大干渠之一,同时又肩负着排泄岷江右岸、赵公山(古大面山)东南麓山溪洪水的排洪任务。沙沟河进水口古称羊摩江,明清时期曾名石牛堰,后称新石牛堰,今名沙黑河口。民国《灌县志》说:“南江去都江堰三里右分一支为沙沟河,有石牛堰。”注说:“石牛堰即沙沟河口……有石横卧若牛故名。”沙沟河进口段,在历史上多次变动,或只有沙沟河一个取水口,到下游才分黑石河;或分为沙沟河、黑石河两个取水口;到上世纪50年代又合并成沙黑河一个口。现在沙沟河与黑石河同一进口引水。沙沟河从现在外江右边小鱼嘴分水后叫沙黑总河,这是解放后把下面两里的黑石河入水口移至沙沟河入水口后的名称。沙沟河流至小罗堰枢纽,排泄洪水与泥沙后,继续南流,至漏沙堰分水闸,沙沟、黑石两干渠始分流,左为黑石河,右为沙沟河。沙沟河南流经青城桥(长乐桥),至玉堂场南1华里许之梁家桥(军民桥),有螃蟹河于右岸汇入。河水继续南流,至中兴场,有石定江(又名石孟江、石崩江)从右岸汇入。河水继续南流,至民兴乡二江桥节制闸,右分一支为泊江河,左支仍名沙沟河。历史上沙沟河为灌溉和输水干渠,泊江河为排洪河道。沙沟河南流经石羊、大乐、柳街等,于安龙乡游家桥下1公里处入崇州境,至元通镇通顺桥又分为大、小沙沟,东为小沙沟,西为大沙沟。小沙沟经观胜乡青石桥,至观胜、元通交界地双合桥复与大沙沟合流,至茅草桥下汇入西河。全长36.25公里,其中都江堰市境内长29.25公里,崇州境内长7公里。

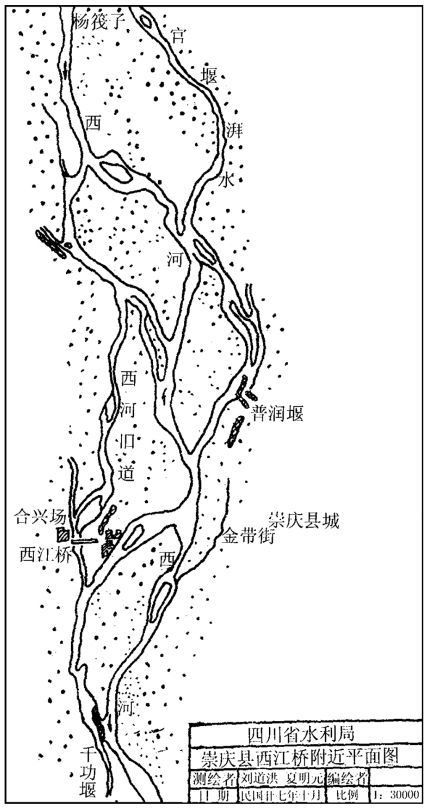

图9-6 崇庆西河1938年平面图

羊摩江在古代有两条较大的分支,一名骆驼河(今沙沟河),一名碓石河(今黑石河)。《元史·河渠志》说:“南江(此指岷江)自利民台有支流(指羊摩江),东南出万工堰,又东为骆驼(指沙沟河),又东为碓石(指黑石河),绕青城而东。”这两大支渠的部分河床段利用了自然河流。骆驼河的进水口在历史上曾屡有变迁,有时甚至直接从岷江分水,但总的来看,仍是羊摩江分支。骆驼河在都江堰市境与羊摩江分流后,又有两条支流,一名旋河,一名泊江河,正流在崇州境汇入西河,全长35公里。碓石河从羊摩江分水后,有支流清水河、穆江河、龙安河,正流在崇州三江镇又汇入羊摩江,全长65公里。泊江河(古名左江河,又名白江河,建国后改白为泊),自二江桥分水后,沿青城乡、大乐、安龙乡境南流。其间有九龙庵、建福宫、响水洞等青城山东麓诸山溪注入。南流经上元乡,到元通镇上场入西河。全长18.45公里。(现在,从漏沙堰分水闸与黑石河分水起,至元通镇汇入西河止,泊江河全长31.72公里。)羊摩江同其支流,主要灌溉今都江堰市河西、崇州、大邑县等地,干流和支流,至少有三处汇入古文井江。

李冰开凿羊摩江,解决了岷江右岸的农业用水,沟通了这一地区的水运交通,还起到了为岷江水势分洪减灾的作用,对开发成都平原岷江右岸地区,对拱卫成都和建设川西平原经济区都起了极为重要的作用。

开凿羊马河的民工,主要是当地土著民族,即当时居住在岷江右岸的氐人和夷人。羊摩,或是当时氐人首领。该传说表明古代氐人曾参与都江堰的创建工作,并对羊摩江的开凿起了重要作用。李冰等以“羊摩”给此人工渠命名,是为了纪念鼓励氐人的功勋。羊摩江,今名沙黑河,又俗称羊马河。近年在这一流域发现了大量战国至南北朝时期当地土著民族的墓葬,表明这一时期,成都平原岷江右岸虽已有许多汉移民,但土著民族仍居主要,李冰在此大兴水利建设,必然要依靠当地土著民族。

李冰“通笮道文井江”与“乃自湔堰上分穿羊摩江”实际上是同一水利工程。“通笮道文井江”是指整个工程而言,“自湔堰上分穿羊摩江”是其主要工程,不是全部工程。李冰“通笮道文井江”估计还包括在文井江上游三源汇合处(今崇州元通)和下游与白木江汇合处疏通河道,固定河床,修筑堤防等。另外,还设“亭”兼管理水利设施的治安等。《华阳国志·蜀志》说江原县“小亭有好稻田”,表明到汉晋时期,“小亭”已演变为地名。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

从全国形势看,在刘秀攻打隗嚣的过程中,占据今甘肃北部地区的窦融,已归附汉政府,并多次出军助汉;其实力较小,所控地区经济、文化较落后,刘秀并不把他放在眼中。北方卢芳,眼见形势不利,便勾结匈奴以自保。汉军进,他则北退大漠,汉军退,他则进兵骚扰,短期内尚无制策。刘秀平蜀,势之必然。公孙述的战略部署是:他坐镇成都,居中指挥。......

2023-09-30

僰道为联系巴蜀与滇、黔的要道之一。僰道(经安边)—渡金沙江—沿横江河谷—(庆符)—取五尺道、石门—南广。所谓“五尺”,只是一种粗略的说法,形容路窄,可人行、牲口行走罢了,多数路段不能通车。为了专力对付匈奴,武帝又撤回僰道以南的“吏”,不久又“平南夷为牂柯郡”,此道复通。......

2023-09-30

以后有关文翁穿湔江口的各种文献记载,莫不本于此。“穿湔江口”指开蒲阳河。蒲阳河即文翁所穿湔江,自灌县太平堤下鱼嘴与柏条河分水后东北流,再折向东南流入彭州,与由关口流出的湔水相会于石坝子。《华阳国志》说文翁“穿湔江口灌溉繁田千七百顷”。综观这一地区的水利建设资料,该人工渠的开凿时间,不会晚于汉代,可能与文翁“穿湔江口,溉灌郫、繁田千七百顷”,在这一带大兴水利的背景有关。......

2023-09-30

司马迁说成都“二江”“溉田畴之渠以亿万计”。他所见的“二江”灌溉网,包括李冰以后至武帝前的成就。此后通过百余年的建设,特别是“文景之治”,都江堰灌区人口大幅度增加,农作普遍向精耕细作发展,溉田畴之渠逐步密如蛛网,以致使司马迁感到数不胜数了。升仙水是沙河的前身。秦、西汉早期,还在成都北郊约10里处开凿、修筑了一座堰,名始昌堰。升仙水为该堰的人工渠。同治《成都县志·山川》说:“升仙山在县北十里。”......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀丧葬习俗五彩缤纷。许多新的丧葬制度、墓葬类型又迅速兴起。这一时期发现的较重要的有成都东北郊大湾村、大安村的部分墓葬,成都北郊洪家包的第二类墓及木椁墓,凤凰山木椁墓,巴县冬笋坝部分长方坑墓和方坑墓,绵阳双包山汉墓等。崖穴葬指利用自然山洞、崖壁、崖穴而葬,主要集中在峡江地区,其他地区也有。东汉巴蜀地区还流行同性朋友合葬一墓,共立一碑。......

2023-09-30

作为“天府之国”核心圈的前身,都江堰灌区为秦、汉大一统政权的建立作出了巨大贡献。刘邦为汉中王时,其统治区域内最为富饶的便是成都平原。为出击“三秦”,刘邦派人到巴蜀内地招兵买马,筹集粮食,其间成都平原贡献最大。迄至西汉中、晚期,全国已形成十大经济区。邸阁之称始见于三国,为朝廷直属的大型粮仓。这表明蜀汉政府是以都江堰灌区为中心筹粮基地。......

2023-09-30

公孙述取得汉中后,即把三辅作为下一个目标。三辅地区乃西汉京畿所在,西周、秦、西汉都以此为基地,夺取并统治了全国,具有重要的战略地位。能否夺取三辅,攻占全关中,决定着公孙述日后能否夺取天下。与此同时,刘秀也极为关注这一地区。冯异的任务,是要抢在公孙述之前占领关中。此后,公孙述又多次派兵与吕鲔合兵,出击三辅,但都遭到冯异与隗嚣联军的阻击,始终未能如愿。从此蜀军不再北出,北取三辅战略宣告失败。......

2023-09-30

相关推荐