司马迁说成都“二江”“溉田畴之渠以亿万计”。他所见的“二江”灌溉网,包括李冰以后至武帝前的成就。此后通过百余年的建设,特别是“文景之治”,都江堰灌区人口大幅度增加,农作普遍向精耕细作发展,溉田畴之渠逐步密如蛛网,以致使司马迁感到数不胜数了。升仙水是沙河的前身。秦、西汉早期,还在成都北郊约10里处开凿、修筑了一座堰,名始昌堰。升仙水为该堰的人工渠。同治《成都县志·山川》说:“升仙山在县北十里。”......

2023-09-30

李冰在前人基础上,在创建都江堰渠首的同时,将成都“二江”作为都江堰的主要渠系工程,对其进行了大规模的整治和疏淘,进一步健全了大堰的整体结构和功能。

《史记·河渠书》在说李冰凿离堆,避沫水之害后,接着说:

穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠以万亿计,然莫足数也。

东汉崔寔《政论》说:

蜀守李冰凿离堆,通二江,益部至今赖之。

《风俗通》说:

李冰凿离堆,开成都两江,溉田万顷[7]。

刘逵注左思《蜀都赋》说:

蜀守李冰凿离堆,穿两江,为人开田,百姓享其利。

这批文献都把“凿离堆”与“穿二江”的因果关系,把“穿二江”与“溉亩万顷”的关系讲得清楚而明白。

但“二江”指谁,流经哪些地区,历来争论不休。究其根源,河床本身有变迁,存在异河同名、一河多名的现象,文献记载中也存在着魏晋之前的过简,魏晋之后的多误,把不同历史时期形成的河渠名称彼此张冠李戴等因素。

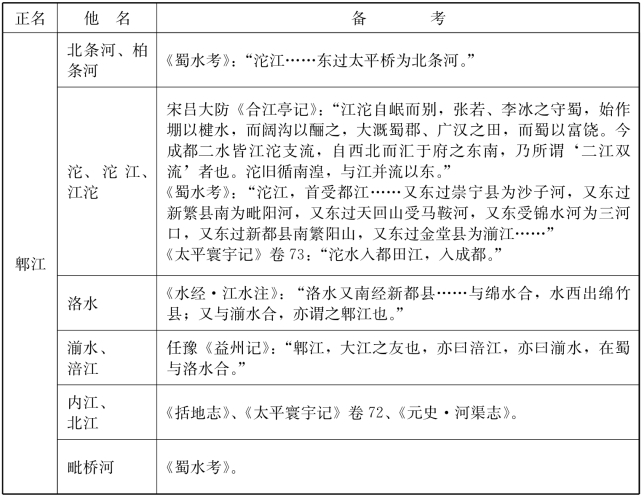

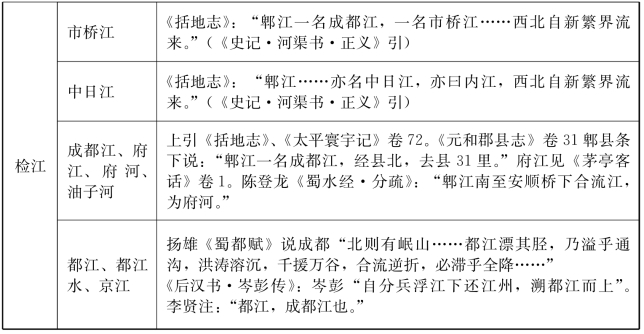

现将各种古文献中有关“二江”名称异同的情况汇集于表(见表9-3)。细审表中所列40余种名称,不难发现许多问题,亦为进一步了解“二江”及其变迁提供了线索。

“二江”何以名“江”呢?这也得从巴蜀方言说起。古代巴蜀方言中的“江”,与中原词语中的“江”的概念不全吻合。《益部谈资》卷上说蜀地:“水出于岷者皆谓之江。”验之事实,此言甚确。古巴蜀方言中的“江”,有自己的特定读音和文字,不仅与中原不同,与南方其他地区的音义也有所区别:它专指水源滥觞于岷山山脉的河流。秦统一巴蜀后,废除了巴蜀文字,用中原文字“江”来硬替巴蜀这个词语的音义。巴蜀词语的原义只在局部地区和部分土著民族中长期保留下来。秦汉时期,“水出于岷者”的江,有大量自然河流,亦有不少人工河流,除“二江”外,还有李冰领导人民“穿”的羊摩江,文翁领导人民“穿”的湔江。

表9-3 成都“二江”名称异同简表

续表

续表

郫江有沱、江沱、沱水、沱江之称,但今沱江在古代亦称“沱”或“湔水”,于是成都平原上便有了两条沱江。这之间的关系又如何呢?《尔雅·释水》:“灉,反入……汉为潜,淮为浒,江为沱。”《说文》曰:“沱:江别流也,出岷山,东别为沱。”《益部谈资》卷上曰:“出于江而别流,别而复合,皆谓之沱。”蜀人把从大江分出一段距离后又回到大江的支流一概称为“沱”。《禹贡》载梁州有沱,荆州亦有沱。郫江、湔水皆出于江而别流,别而复合,因皆有“沱”称。郫江称沱,还有一重要原因,这就是郫江从太平堤分水后,利用了一段沱江故道做河床。

值得注意的是,汉晋时期的蜀人并不称“郫江”为沱。《蜀王本纪》说“鳖灵尸随江水上至郫”(或作“上至汶山下”、“上至成都”),此“江水”显指“二江”之一。《华阳国志·蜀志》则明称“二江”为郫江、检江。《水经·江水注》首先称“二江”为沱。这或许是由于郦氏不曾入蜀所产生的一种误解。后儒多慕郦氏大名,踵继其说。从郦氏开始,把今沱江与“二江”相混(“二江”本是两条江,郦氏又将其误为一江),给后人造成了错误观念。后儒又干脆把与今沱江才有关系的湔水(为其上游之一的河名,又为其古名之一)之名,硬戴在郫江头上,接着,甚至把相去几重山水的涪江(今亦名涪江,经绵阳、三台、遂宁,在合川汇入嘉陵江)之名,也迁栽于郫江身上,并煞有介事地称其“与洛水(今沱江上游古名之一)合”,真所谓差之毫厘,失之千里。《太平寰宇记》卷72《益州·新繁县》说:“据《汉书·沟洫志》郫江(郡),秦时蜀守李冰所凿,非《禹贡》江沱明矣。”

二江虽有江水、大江、汶江之称,虽确被一些古人视为岷江正流,甚至长江正流,但这丝毫不能说明古代“二江”流量就比现在要大多少倍。“二江”流量从李冰凿离堆后,就受到宝瓶口的严格控制。春季,宝瓶口可纳进岷江流量十分之六,但屡经分水之后再流到成都就很有限了;夏秋季节,宝瓶口顶多只纳入岷江流量的十分之四。不过,唐代以前的郫江流量确比现在略大一些。武则天时,彭州长史刘易从曾决唐昌沱江(郫江)合堋口琅歧水[8],分了一支流出去。“二江”这两条人工河流所以被视为岷江正流,甚至大江正流,非因流量大,而是所过地区(主指成都)在岷江流域中最为重要。

检江的“检”应是“湔”的另一种汉译,只因《华阳国志》首先将其译写为“检”,为有别于文翁所穿湔江,后人才约定成俗使用“检江”这个名称。不宜从一般汉字语意角度来解此字。再说,若释“检”为动词,《华阳国志·蜀志》所载李冰穿二江,便只有郫江一江,于史不符。检江、流江为同一河流(见正文列表),只因时代、居地、民族、方言的不同,同一河流才有了不同的名称,很难区分哪一个是正名、标准名,哪个又是俗名。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

司马迁说成都“二江”“溉田畴之渠以亿万计”。他所见的“二江”灌溉网,包括李冰以后至武帝前的成就。此后通过百余年的建设,特别是“文景之治”,都江堰灌区人口大幅度增加,农作普遍向精耕细作发展,溉田畴之渠逐步密如蛛网,以致使司马迁感到数不胜数了。升仙水是沙河的前身。秦、西汉早期,还在成都北郊约10里处开凿、修筑了一座堰,名始昌堰。升仙水为该堰的人工渠。同治《成都县志·山川》说:“升仙山在县北十里。”......

2023-09-30

“三纲五常”是孔孟儒家的重要学说。在巴蜀地区兴起于西汉中期汉武帝独尊儒术之后。“君为臣纲”是儒家学说的核心。王莽派人将其追杀。这种“忠”表现了儒家学说“家天下”观念的熏陶。蜀汉王朝的儒家文化观念表现得尤为突出。“父为子纲”是我国古代伦理道德观念的支柱。德阳人袁稚早死,其妻相鸟,年20,无子,父母欲令改嫁,相鸟自杀身死。......

2023-09-30

成都平原是秦汉时期巴蜀地区以至于整个西南地区中经济、文化最发达的地区。在秦统治期间,一般来说,外来移民主要居住在城邑内及其郊区。这些都为发展农业提供了条件。在秦统一六国和刘邦统一天下的历程中,成都平原都充分发挥了战略后方、经济基地的作用,为统一战争提供了大量粮食、人力等。成都平原又是秦汉期间西南最重要的手工业区。成都平原各地,还是秦汉间盐业较集中的地区。......

2023-09-30

蜀汉的政权组织基本上是承袭汉制。西汉武帝以后,州刺史遂成定制,并逐步由巡察监督官吏演变为一级政府机构,至东汉晚期又采纳刘焉建议,行州牧之制,州一级政权略似割据一方的诸侯。汉制,在边疆少数民族地区设置的县一级政权机构为道,蜀汉取消了道这种制度,但在少数民族聚居地区,仍借助该民族原有的部落、氏族、聚邑等形式实行管理,而不再设置乡、里等基层组织。......

2023-09-30

所谓“营南北郊”,即由诸葛亮总负责,在成都南北郊大兴土木,具体包括四大工程:成都北郊两项工程:一是修建九里堤水利护岸防洪、漂木、捞木工程;一是扩修皇宫工作。《宋书·礼志三》载:章武二年十月,诏丞相诸葛亮营南北郊于成都。刘备命诸葛亮在南郊营造什么,史无明载,但惠陵位于成都南郊,《宋书》将其载入《礼志》,必与祭典或陵寝等制度有关。营建皇陵,国之大事,必由诸葛丞相挂帅无疑。......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀民族姓氏的发展,主要具有以下特征:1.以地为氏。二是以河渠为氏。三是以地名为氏。2.以国邑为氏。资、通(详前),以封邑为氏,后发展为姓。庸,《元和姓纂》卷2:庸蜀,殷时侯国,周武王时来助伐纣,子孙以国为氏。苴,是爵称,又是邑名,后裔以为氏、姓。公乘,此为秦二十等爵中的第八级,蜀人遂以此为姓。帛氏,最初当系以职业为氏、为姓。此即由氏转为姓的主要内容。6.以图腾为氏。......

2023-09-30

都江堰灌区水旱灾害极少,民众生活稳定。近年出土的李冰石像等,虽是模仿李冰的做法,但主要是作为水神,所谓“镇水万世焉”,不具有水则功能。其实,后说是错的,发源于梓潼柏山的是梓潼水,又称驰水、潼水。对于洛水是否“出三危山”,他也“所未详”。沈君字子琚,其名不可辨。过去一些学者据“堋有左右口”,认为“堋”只是“堰”中的某一局部,即鱼嘴。此碑文进一步印证了此说。......

2023-09-30

“南中”是一个很大的地理区域,包括今四川南部和云南、贵州两省。南中是民族杂居地区,历秦、西汉,渐得开发。南中诸郡致叛的因素很多,有外来势力与土著豪族的矛盾,有传统的民族偏见和隔阂,还有蜀、吴二国对这个地区的争夺。南中一些大姓叛蜀附吴,反映出当时蜀汉民族政策的一些失误。战争的性质是蜀汉内部中央与地方、统一与分裂的战争,是蜀汉政府在本国领土上平息叛乱、捍卫统一的战争。......

2023-09-30

相关推荐