刘备据蜀后,即命诸葛亮、法正、刘巴、李严、伊籍五人一道修制了蜀汉的法律《蜀科》[16]。都说明蜀汉仍保留了汉工官产品勒名制度。从蜀汉吏治在三国中最为廉明的情况看,蜀汉有关约束官吏的法律法令应是极严密的。过去法家的一个基本原则是以罪定刑,不顾及主观愿望和认罪态度;诸葛亮执法,重视认罪态度,反映了儒家思想对蜀汉法制的影响。蒋琬执政时,依法办事,不报私仇。......

2023-09-30

“夷”系民族发源于川西北,秦至蜀汉时期仍活动在川西高原。支系甚多,《华阳国志·蜀志》说:“汶山曰夷,南中曰昆明、汉嘉,越巂曰笮,蜀曰邛,皆夷种也。”汶山即今阿坝地区,在秦至蜀汉有“六夷七羌九氐”。这里,夷、昆明、笮等为同一民族在各地不同的称呼,或系各地不同的部族之称;夷、羌、氐则是同等概念的不同族称。汶山冉 ,即当地民族传说中的戈基人。在秦至蜀汉间,汶山一带至少活动着六个较大的部落。他们“冬则避寒,入蜀为佣”,与川西平原经济文化交流密切,在此基础上,其“王侯颇知文书”。受到汉文化的深刻影响。武帝元鼎六年(前111)置汶山郡。宣帝地节元年(前69),武都白马羌造反,汉政府曾征调冉

,即当地民族传说中的戈基人。在秦至蜀汉间,汶山一带至少活动着六个较大的部落。他们“冬则避寒,入蜀为佣”,与川西平原经济文化交流密切,在此基础上,其“王侯颇知文书”。受到汉文化的深刻影响。武帝元鼎六年(前111)置汶山郡。宣帝地节元年(前69),武都白马羌造反,汉政府曾征调冉 诸部前往讨伐。朝廷派使者前往汶山慰劳,当地民族首领乘机提出:设郡后一年征收两次赋税,边人贫苦,无以供给,要求省郡,于是汉政府又改汶山郡为蜀郡北部都尉,削减了大量行政官员,减少了赋税。安帝永初元年(107),当地夷人三襄部与徼外污衍部合作,共有3000多人造反,攻下蚕陵城。延熹二年(159),三襄夷再次攻克蚕陵。

诸部前往讨伐。朝廷派使者前往汶山慰劳,当地民族首领乘机提出:设郡后一年征收两次赋税,边人贫苦,无以供给,要求省郡,于是汉政府又改汶山郡为蜀郡北部都尉,削减了大量行政官员,减少了赋税。安帝永初元年(107),当地夷人三襄部与徼外污衍部合作,共有3000多人造反,攻下蚕陵城。延熹二年(159),三襄夷再次攻克蚕陵。

图7-5 四川丹巴古碉楼

笮人,又作笮都人,主要分布在川西高原中段、南段,今甘孜州、雅安地区及凉山州、攀枝花市一线。《史记·西南夷列传》说:自巂以东北,君长以什数,徙、笮都最大。秦入蜀后,一度较活跃的丹、犁二部便是笮都人。《史记·秦本纪》说:惠文王更元十四年(前311)丹、犁臣蜀。相壮杀蜀侯来降。《正义》注“丹、犁”曰:“二戎号也,臣伏于蜀,蜀相杀蜀侯,并丹犁二国降秦。”丹、犁二支主要活动在今荥经、汉源一带。《史记·秦本纪》说武王元年(前310)伐丹、犁。此后,秦即在丹、犁活动地荥经、汉源一带设置严道。另外,《华阳国志·蜀志》说李冰又通笮道文井江,经临邛……《江水注》也说文井江“自笮道与蒙溪分水”,即在李冰前后,秦政府还一度在临邛、大邑西部,即今宝兴、芦山一带设置笮道。但有关笮道的事迹不多,估计设置不久就撤销了。这一时期,秦政府还曾封笮人首领为笮侯,该称呼一直延续到武帝时期,系世代袭号。秦末至武帝时期,这一带又重归笮人控制,汉移民多被迫迁离,少数留居者亦被“夷化”。元鼎六年(前111)在此一度设沈黎郡。沈黎即丹黎的同音异译。至天汉四年(前97),改为蜀郡西部都尉。《后汉书·笮都夷传》说其人皆披发左衽,言语多好比喻,依山而居,以石垒楼房。东汉永平年间,益州刺史朱辅,加强了对这一区域的统治,又“宣传汉德,威怀远夷”,致使活动在“徼外”的白狼、盘木、唐菆等百多个部落、数十万人主动内属,要求接受汉政府的领导。不久,这些部落又外迁。至和帝永元十二年(100),白狼、楼薄等部又率族人17万口内属,朝廷赐益州酋首金印紫绶,赐一般首领钱帛若干。延光二年(123)春,旄牛夷起兵反叛,攻下灵关道,杀长吏。益州刺史张乔与蜀郡西部都尉带兵前往镇压,获胜。于是,将蜀郡西部都尉改置为蜀郡属国都尉,领4县,与郡同级。灵帝时期,一度将蜀郡属国改为汉嘉郡。

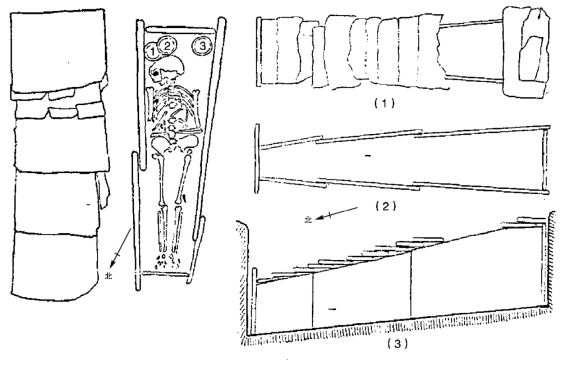

图7-6 岷江上游石棺葬

青衣,秦汉时期主要分布在今名山、雅安一带,故流经这一带的江名青衣江,秦汉政府在此设置的县也叫青衣县、青衣道。《水经·青衣水注》说:青衣水出青衣县西蒙山东与沫水合也。县故青衣羌国也。汉武帝天汉四年(前97)罢沈黎郡,分两部都尉,一治青衣,主汉民。公孙述之有蜀也,青衣不服,世祖嘉之。建武十九年(43),以为郡。当时这一带活动着数支青衣部落,有的内属较早,有的稍晚,有的归属后又离去,离去后又来。安帝永初二年(108),青衣道邑长令田,与徼外三种夷三十一万,赍黄金、旄牛,举土内属,安帝增令田爵号为奉郎邑君。

元初二年(115),又有“青衣道邑奉献内属”。延光二年(122),此地改置蜀郡属国都尉。顺帝阳嘉二年(133),又有青衣王子心慕汉制,上书求内附之事,朝廷下令将青衣县改名为汉嘉[14]。

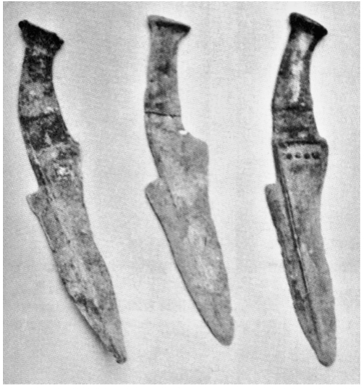

图7-7 四川宝兴汉代石棺出土铜剑

1983年在芦山曾发现铜印“汉夷土部之章”、“汉叟仟长”,亦说明该地民族主要为“夷”系。此外,今乐山地区当时还有一些青衣部落。汉南安雷堆庙,祭青衣神。南安县南40里,有青衣山[15]。汉唐间,一般视蜀王蚕丛氏为青衣部族之祖先。蚕丛氏是传说中蜀地最早的拓荒者,最老的“先王”,汉唐时蜀地民间俗以“青衣神”为土地神[16]。

嘉良部,汉代活动在今大渡河流域中游地区。《隋书·附国传》说:汉之西南夷也,有嘉良夷,即其东部所居种姓,自相率领,土俗与附国同,言语少,不相统一,其人并无姓氏;嘉良夷政令系之酋帅,重罪者死,轻罪罚牛。他们可能是被汶山羌人赶出故土的“六夷”之一,与传说中的“戈基”人或有传承关系。东汉在这一带设置汉嘉县,包含着汉人与嘉良共处之意。

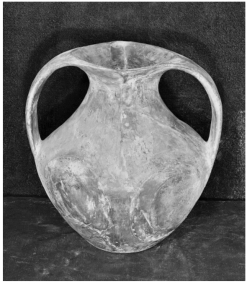

图7-8 汉代三国,川西高原流行的陶双耳罐

徙(斯),或称斯都、斯榆、斯臾。《史记·西南夷列传》说:“自嶲以东北,君长以什数,徙、笮都最大。”其地当在今凉山州至雅安地区一带。

旄牛夷,川西南安宁河流域,在东汉中期至蜀汉时期,当地民族转为以旄牛夷和旄牛羌为主体。《三国志·蜀书·张嶷传》载嶷任越嶲太守时,当地的主要部族是旄牛夷,并在各个部落之间,形成了以“旄牛王”为中心的酋邦。约在东汉顺帝前后,旄牛人断绝了当地“旧道”,直到蜀汉。

“夷”系民族一般为定居,依山而居,其经济为半农半牧,农业主要种麦等耐寒作物,牧业一般为定居性放牧(季节性、小范围游牧)。在建筑方面,两大特征:①垒石为碉楼,高者可至十余丈,东汉时这种建筑被内地豪族普遍模仿、借鉴;②笮桥,以多根竹索搭于江河两岸,竹索上平铺并固定木板,可行人、畜,风吹便摇,然牢固有余。这种桥很适宜川西高原与川西平原过渡地带山高水急、无法立桥墩的地理特征。它比外地的拱桥,或有桥墩的平桥更简便易建,灵活安全。此外,在江河较宽阔、平缓地区,还流行以皮舟渡河。在服饰方面,主要是披发,多以动物皮为衣,左衽,衣摆较宽。言语多好比喻,通过类比来说明事理。当时巴蜀学者多受其影响,说话、写作爱打比喻,人称“半引夷经”。在方言上,古夷人多称其人口较多、较密集的居地为“都”,如成都、新都、笮都(今汉源)、邛都(今西昌)、广都、斯都(今天全)、昌都等。夷系民族在丧葬上主要实行石棺葬,一般为一次性入葬,近年发掘资料甚多。夷人各部的制陶业相当发达,陶器以大双耳罐最富特征。这是一种吊烧、吊煮容器。夷人的冶铜业一般只能锻打而不能铸造。其兵器几乎全是剑、刀、匕首等短兵器,这与其道路崎岖,人们一般只习于步战有关。从随葬品看,部落成员中已出现了私有观念,已流行把生前拥有的贵重器物随葬墓中;但贫富分化不显,等级差别不是太大。在婚姻方面,夷人各部“贵妇人、党母族”,流行“阿注婚”和“转房”婚。这反映在石棺中,便都是单人葬,看不到夫妻合葬、婢妾殉葬的现象。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

刘备据蜀后,即命诸葛亮、法正、刘巴、李严、伊籍五人一道修制了蜀汉的法律《蜀科》[16]。都说明蜀汉仍保留了汉工官产品勒名制度。从蜀汉吏治在三国中最为廉明的情况看,蜀汉有关约束官吏的法律法令应是极严密的。过去法家的一个基本原则是以罪定刑,不顾及主观愿望和认罪态度;诸葛亮执法,重视认罪态度,反映了儒家思想对蜀汉法制的影响。蒋琬执政时,依法办事,不报私仇。......

2023-09-30

秦入巴蜀之前,巴蜀地区主要流行巴蜀符号,尚无现代意义的书法可言。通过考古资料,对秦汉三国时期巴蜀地区的书法艺术可得出一基本认识。这500余年间,书法艺术大体可分为四个有明显区别,又有一定联系的发展阶段。画像石、画像砖中还有大量宴乐舞杂伎、曼衍、嬉、琵琶乐伎、庖厨、六博、戏猿、出行、女乐、秘戏等,较集中地表现了东汉豪族大姓纵情享乐、声色犬马、穷奢极侈的生活。......

2023-09-30

故由秦入汉,在西蜀逐渐发展起一批全国著名的冶铁实业家。其中,巴郡宕渠道、越嶲郡台登、会无是东汉时期新开发的基地,反映出东汉蜀汉时期冶铁业朝边地发展的趋势。故赵国冶铁实业家卓氏在未入蜀前,早知蜀地临邛的铁矿。整个秦汉时期,蜀郡内地的冶铁业在西南一直处于领先地位,是主要基地。它在一定程度上反映了当时蜀郡私营冶铁业的竞争。至东汉时期,蜀郡私营冶铁业复兴,产品再次行销边疆民族之中。......

2023-09-30

僰道为联系巴蜀与滇、黔的要道之一。僰道(经安边)—渡金沙江—沿横江河谷—(庆符)—取五尺道、石门—南广。所谓“五尺”,只是一种粗略的说法,形容路窄,可人行、牲口行走罢了,多数路段不能通车。为了专力对付匈奴,武帝又撤回僰道以南的“吏”,不久又“平南夷为牂柯郡”,此道复通。......

2023-09-30

武帝开发西南夷,广设郡县,多驻军队,为维持其统治,必加重土著民族的负担。武帝时期,在边地还较注意民族政策,吏治较清廉,也由于政府实力强大,威霸四方,民族矛盾尚未激化。再加上政府实力日见衰弱,民族矛盾日益激化。宣帝即位后,对西南民族采取了让步政策。昭帝时期,围绕着赋税徭役,民族矛盾已趋激化。从有关记载看,宣、元时期,西南民族与政府的关系还比较稳定。......

2023-09-30

秦入巴蜀后,很快掀起了第一次筑城高潮,普遍采用了关中地区的板筑法,按关中城墙规格在许多城邑新筑了土墙。这一时期巴蜀地区的县城以上的城邑,都筑了土城墙。东汉时期,一些重要城邑开始采用泥土夯筑、砖砌外层的城墙建筑方法。秦入巴蜀后修建的城市,一般是按照中原、关中传统城形,即大体方形或长方形进行设计。......

2023-09-30

刘焉的情况恰与其相反,他作为刘姓宗室称王称帝,人们较易接受,“非刘姓宗室不王”的传统制度,正好可被他利用来铲除其他割据者。这立刻引起了朝廷的高度重视,献帝即派刘焉子刘璋入蜀晓谕,欲申明大义。刘范被诛,对刘焉是一沉重打击。......

2023-09-30

作为“天府之国”核心圈的前身,都江堰灌区为秦、汉大一统政权的建立作出了巨大贡献。刘邦为汉中王时,其统治区域内最为富饶的便是成都平原。为出击“三秦”,刘邦派人到巴蜀内地招兵买马,筹集粮食,其间成都平原贡献最大。迄至西汉中、晚期,全国已形成十大经济区。邸阁之称始见于三国,为朝廷直属的大型粮仓。这表明蜀汉政府是以都江堰灌区为中心筹粮基地。......

2023-09-30

相关推荐