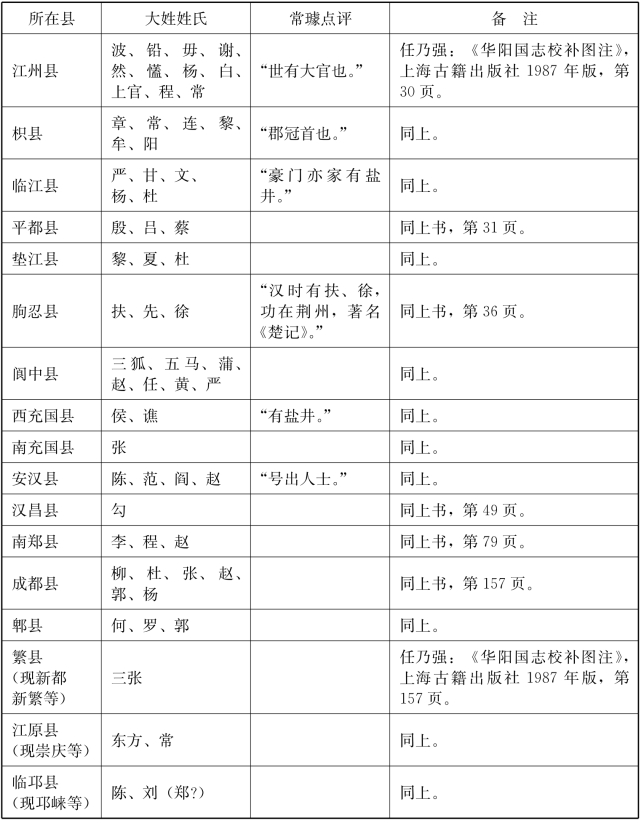

过去不少学者注意强调刘焉依靠外来势力,坚决打击、抑制了土著豪族。实际上,土著豪族同样是刘焉政权的主要支柱之一,是其基础的重要构成部分。上表中,益州土著人士占十分之八,大姓豪族又占其中的三分之二。这也是对土著势力杀一儆百的必要性所在。从全局看,这正是刘焉巩固政权,协调力量对比的措施。刘焉又令二张断绝斜谷,捉杀过往使者,中断了朝廷与益州的联系。刘焉亲自率兵守城抵抗,并请来大量青羌少数民族兵助战。......

2023-09-30

东晋常璩《华阳国志·蜀志》,载有西蜀各县“大姓”豪族,其中不少系从东汉中晚期发展下来的。系我国古文献中有关汉晋豪族的较为系统的资料。

表6-3 《华阳国志》载巴蜀各县“大姓”简表

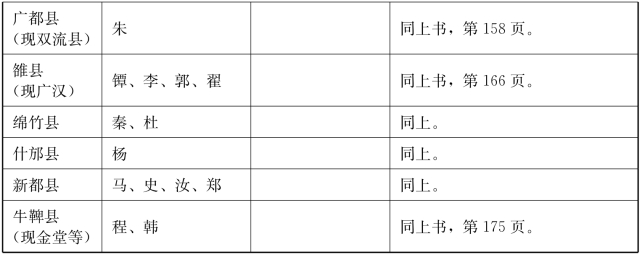

续表

东汉晚期至蜀汉早期,巴蜀土著豪族势力发展至顶峰,一呼百应,敢与地方政府、与大规模的起义军相抗衡。如中平五年(188)蜀中爆发了以马相、赵祗为首的“黄巾”起义,攻占雒县(今广汉),捕杀州刺史后攻下成都、武阳(今彭山)等地,短期内发展到10余万人,马相自称“天子”。面对义军,官军节节败退,几无抵抗能力。但犍为豪族贾龙却率家兵,多次击败义军,又召集溃散的官吏、军队等,最后消灭了义军。刘璋接任益州牧之初,刘焉旧部赵韪企图夺权,便率领土著豪族武装一直打到成都城下。在刘备攻打汉中之际,蜀中豪族马秦、高胜率部曲打下郪县、牛鞞(今简阳)、资中等县城,威胁到蜀汉统治的腹心。影响最大的当然要数主要由南中土著豪族搞的南中叛乱,诸葛亮不得不亲自率军前往平乱。这些表明当时蜀中豪族已是一股极重要的政治、经济、军事力量。

在刘焉时期,对当地的土著豪族尚采取了一些较严厉的措施。刘璋时期,特别是“赵韪之乱”后,对土著豪族一味迁就。如南郡枝江人董和担任成都令时,曾严格限制豪族所为。当地豪族便联合要求刘璋调董和到外地。刘璋听命,准备调董和为巴东属国都尉。这时成都的一些官员又出来相携请愿,要求留任董和。刘璋又俯首听命,将其留任。法正通过长期的观察,认为刘璋过于“懦弱”,以至于不得不寻求新主。诸葛亮在总结刘璋政权失败的教训时,也认为:刘璋过于暗弱,因“宽”而“误”。鉴于刘璋的教训,蜀汉政权建国之后,制定了重点针对土著豪族的一系列政策,从根本上抑制、打击了土著豪族势力[22]。

首先与土著豪族势力发生冲突的是经济利益。《三国志》卷39《蜀志·刘巴传》注引《零陵先贤传》曰:“初攻刘璋,备与士众约:‘若事定,府库百物,孤无预焉。’及拔成都,士众皆舍干戈,赴诸藏竞取宝物。军用不足,备甚忧之。巴曰:‘易耳,但当铸直百钱,平诸物贾,令吏为官市。’备从之,数月之间,府库充实。”刘备入蜀之初(214),官府财政极度困难,军用开支无所出。在这种情况下,采用了刘巴的建议,铸造“值百”大面额钱,即同样大(或更小)的一个铜钱,因有“值百”二字,就相当于过去一百个“五铢”钱的购买力。相传刘备甚至取帐钩铸钱。这一招确实高,立解燃眉之急,“数月之间,府库充实”。政府开支、军用开支很快就解决了。这些钱并非从天而降!铸大额钱的实质是掠夺过去的存钱者。大家知道,在当时那种社会条件下,有钱人家盈余的钱,除购买土地外,通常以现金方式储存在家里。益州豪族多经几代人、数十年甚至上百年的发展。他们过去存的数量庞大的现金——五铢钱,竟在一夜之间贬值一百倍!蜀汉政府开支、军用开支的财产,表面上看好像是铸造新币所产生的奇异效应,实质上却都是从益州土著豪族那里掠夺而来。刘备这一招曾引起孙权的羡慕。东吴于嘉禾五年(236)开始铸“一当五百钱”、“当千钱”、“值二千”、“值五千”等大面额钱。由于土著豪族的激烈反对,孙权经过长期的思考和探索,最终妥协,于赤乌九年(246)下令收回大面额钱。孙权的这一转变,表明他确实是一个极能“审势”的政治家。而蜀汉却始终坚持铸造、使用值百钱,坚持从经济上侵夺、打击土著豪族,直到它最先灭亡。此外,蜀汉政府还实行了许多新的重要的经济措施。如在相当长时期内,在全国范围内禁酒;又设置“司盐校尉”,实行盐铁专卖;设置“司金中郎将”,主管各种金属的采矿和冶炼。这些经济领域过去皆由土著豪族控制,这些措施无疑极大地侵害了豪族利益。

蜀汉初,诸葛亮制《蜀科》时,怎样对待土著豪族,曾有过一番讨论。《三国志》卷35《蜀书·诸葛亮传》注引《蜀记》说:“亮刑法峻急,刻剥百姓,自君子小人咸怀怨叹。”法正显然对此有些看法,一次曾说:“昔高祖入关,约法三章,秦民知德,今君假借威力,跨据一州,初有其国,未垂惠抚;且客、主之义,宜相降下,愿缓刑弛禁,以慰其望。”诸葛亮却说:“君知其一,未知其二。秦以无道,政苛民怨,匹夫大呼,天下土崩。高祖因之,可以弘济。刘璋暗弱,自焉以来有累世之恩,文法羁縻,互相承奉,德政不举,威刑不肃。蜀土人士,专权自恣,君臣之道,渐以陵替;宠之以位,位极则贱,顺之以恩,恩竭则慢。所以致弊,实由于此。吾今威之以法,法行则知恩,限之以爵,爵加则知荣,荣恩并济,上下有节。为治之要,于斯而著。”这里,诸葛亮分析了蜀汉初期的“势”,指出:秦朝因刑法过苛,百姓怨声载道,天下“土崩”;刘邦反其道而行之,仅“约法三章”,便大获全功;但刘璋却过于软弱宽大,蜀中豪族专权自恣,君臣之间连正常的纲纪都没有了,这才导致其统治的结束。蜀汉政权是在这个基础上建立起来的,形势都与高祖时不同,欲与刘璋反其道而行之,“威之以法”,从严治蜀。诸葛亮主持制定法律工作,法正的意见未能采纳。

从理论上说,一种法律的“严”并不专门针对某类人或某一种势力,但在实际执行中却很有针对性。首先,这个法的具体内容有很多是专门针对“蜀土人士,专权自恣”制订的。其次,当时实际上执法的人,即当时掌有实权的官吏队伍,主要是刘备、诸葛亮从外面带来的“荆州人士”和刘璋留下的也是从外面带来的“东州士”。由于各种利益的冲突,他们不可避免地要与土著豪族发生若干矛盾,利用职权、利用法律打击土著豪族成为这个集团的共同意识和共同利益。史籍中有关例证太多,此举一个。如蜀郡豪族常房,因其担任了益州从事的官职,在土著豪族中很有影响。建兴元年(223),南中叛乱爆发前夕,常房奉命巡察牂柯郡(今贵州)。他得到牂柯太守朱褒即将叛乱的可靠情报,便收捕朱褒的主簿拷问,致死。朱褒举兵攻杀常房,又上书反诬常房造反。诸葛亮不加查证,便诛杀了常房四子,还把他的四个弟弟流徙到越嶲(今西昌)。但朱褒仍参与了叛乱。对此,史学大家裴松之认为是:“妄杀无辜,以悦奸逆,斯殆妄矣!”

仕途上排挤、限制土著豪族。面对当时土著豪族势力空前发展的现实,魏、吴、蜀采用了不同的职官制度。曹魏的豪族势力虽然较弱,仍创建了“九品中正制”,由朝廷选拔各地“贤有识鉴”的大族名士为一郡或一地的“中正”,推荐其同籍士人,分为九品,朝廷据此授官,即完全抛弃了汉代官制,从制度上保证了豪族的入仕途径。到三国中、晚期,曹魏政权能新人辈出,能最后一统天下与此当有很大关系。东吴虽未从官制上进行大的改革,但主要依靠江南土著豪族管理国家,故能得到土著豪族的普遍支持,在每遭外侵的关键时刻,豪族中的杰出人才都能站出来保护自身和国家利益,故其政权能多次击败曹魏、蜀汉的大规模进攻。蜀汉仍采用汉代察举、征辟旧官制(蜀汉的许多制度都沿用汉代旧制),即由上级官员考察、推荐、提拔、使用下级官员,其实质是朝廷、州、郡官府中掌实权的人说了算。汉代旧制是建立在“一家五口”这样的小农经济基础上的,到东汉晚期豪族经济高度发展后,它早已不适应。大量史料表明,蜀汉各级政府的实权主要是控制在刘备从荆州带入的基本队伍中,在巴蜀内地(盆地内)职官任用上,一直是排挤和有控制地使用土著。许多人“终刘氏之世,官位不尽其才”。只是在南中等边疆地区才较多地任用了豪族。

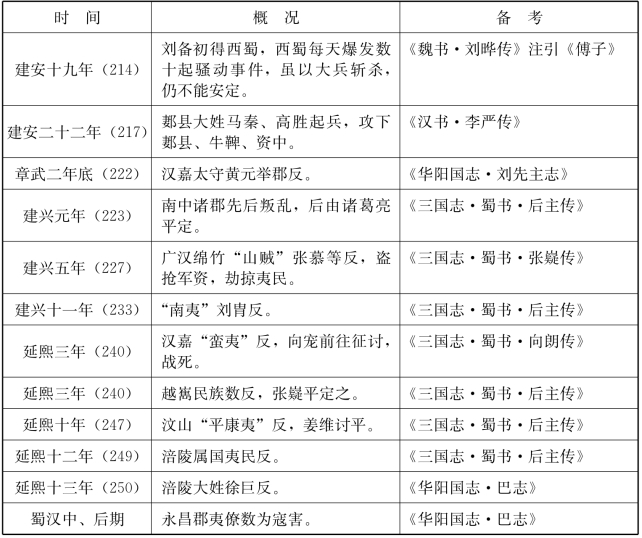

益州土著遭排挤、受打击,自会不满。许多名士不愿出仕,冷眼旁观。如前面说到的杜微,便“常称聋,闭门不出”[23];另一些人虽然出仕,却不问政事,消极敷衍,如成都名士杜琼,在出任各种职务时都“阖门自守,不与世事”,所谓“小隐在山,大隐在朝”,此之谓也。一些人则利用种种形式,表达不满。诸葛亮死后,郪人李邈公开对后主说:“今亮殒殁,盖宗族得全,西戎静息,大小为庆!”[24]蜀郡人张裕甚至公开说:“岁在庚子,天子当易代,刘氏祚尽矣。主公得益州,九年之后,寅卯之间当失之。”[25]犍为名士费诗,公开上疏反对刘备称帝,即被降职,后来诸葛亮欲招叛将孟达重新投蜀,费诗认为孟达是“反复小人”,不足与谋,后来证明他的看法是对的,但他却“终刘氏之世,官位不尽其才”[26]。杜琼私下对人说“古者名官不言曹。始自汉以来,各名官尽言曹,吏言属曹,卒言侍曹,此殆天意也”[27],反映出他向往曹魏政权的心理。谯周等也公开预言蜀汉政权必被曹灭。曹魏奇袭蜀汉时,谯周等积极劝降,除了认识上的因素外,还与他们内心盼望蜀汉早亡有关。他们中的极端分子,则公开进行武装反叛。据不完全统计,在蜀汉政府统治的43年间,土著势力的大规模武装反叛,竟多达10余起,如下表:

表6-4 蜀汉时期土著豪族武装反叛简表

由上表可看出,蜀汉政府不得“人和”,所付代价是昂贵的。荆州外来集团、益州土著豪族、益州民族上层,这三股势力犹如一鼎三足,支撑着蜀汉政权。民族上层这根支柱,即使在诸葛亮平南中之后,也一直不断摇晃(从东汉以来,它始终处于摇摆状态中)。土著豪族这根支柱跟着又倒了,这个政权因此也就失去了平衡。在这种情况下,蜀汉政权不知利用法制修补统治基础,硬要实行打击豪族的法律政策,从策略上看是不明智的。把本来可以利用的土著豪族(像曹魏、孙吴那样),推向了反面。这是法制在战略指导思想上的失误。

蜀汉政权能以一州之地对抗曹魏、东吴40余年,在自守之余尚能多次主动进攻,它反映出“天府之国”中的土著豪族长期以来确实积累了极为可观的财富,同时也反映出蜀汉政府对土著豪族掠夺的程度。正因如此,景耀五年(262),邓艾率轻军从阴平道攻蜀,跋山涉水700余里突然出现在江油后,土著豪族皆聚族自保,坐山观虎斗,根本没想到要帮助政府。他们的这种态度与东吴豪族形成了鲜明对比。蜀汉大厦仅受此轻轻一击就塌下了。其承受能力之弱,在我国古代史中是罕见的。蜀汉表面上是亡于魏,实质上是亡于当地的土著豪族。所谓“民能载舟,亦能覆舟”,在此得到了最形象的写照。

蜀汉的统治者为什么会产生这种失误呢?第一,他们对北伐中原操之过急,纳一切入战争轨道。蜀汉建国40余年间,出动上万兵力的征战约20次,小规模的征战更难计其数。蜀汉的法制实质上是“战时军事管制法”。第二,蜀汉统治者对巴蜀的文化、历史缺乏必要的了解和认识。巴蜀本属“西南夷”范畴,公元前316年秦人入主巴蜀后,才逐步得到开发,但民族文化、地方文化即史学界所称的“巴蜀文化”一直非常浓厚。与中原文化相比,当时巴蜀文化的最大特征是缺少一整套作为专制集权统治基础的统一的伦理道德观(如礼制),在文化的各种因素上都表现出分散性和独立性,在政治上是自为中心,自成体系。正因如此,秦、西汉政府在统治巴蜀期间,都先后实行了法制、赋税、徭役从轻优待的政策[28]。东汉政府取消了对巴蜀民族的优待,这里便常发生起义。第三,蜀汉坚持汉制,而汉制是以小农经济为背景,与东汉中晚期以降豪族经济、文化大发展的背景不适应。在此背景下,蜀汉统治集团欲以严法重刑,来达到专制的目的,结果相反,却把广大土著豪族推向了对立面。“不审势即宽严皆误,后来治蜀要深思”[29],这是从刘璋治蜀,到蜀汉统治,留给后世的两条历史教训。

【注释】

[1]西南民族开发的总趋势是县数日益增多,现在云、贵、川三省已有401县市(1972年统计数),再加上湖南、湖北、广西、甘肃等省的紧邻地区,在昔日“西南夷”活动的区域内现在约有450县市,比蜀汉时期又增加了三分之二。因此,县数的增加,也可视为西南地区日益获得开发的标志之一。

[2]《华阳国志》卷9。

[3]罗开玉:《蜀汉职官制度研究》,《四川文物》2004年第5期第6~18页。

[4]邸阁为朝廷直属的大型粮仓。《三国志》卷45《蜀书·邓芝传》:“先主定益州,芝为郫邸阁督。”《三国志》卷33《蜀书·后主传》:“十一年冬,亮使诸军运米,集于斜谷口,治斜谷邸阁。”邸阁之称始见于三国,蜀汉、魏、吴皆设;后世一直延续至唐,为朝廷直属的大型粮仓。蜀汉时期见于记载的只有郫邸阁和斜谷邸阁。长官名邸督。《三国志》卷45《蜀书·邓芝传》说:“先主出至郫,与语,大奇之,擢为郫令,迁广汉太守。”可见邸督的品级低于县令。详见罗开玉:《蜀汉职官制度研究》,《四川文物》2004年第5期第6~18页。

[5]见《魏都赋》注。

[6]《三国志》卷52《吴书·顾雍传》。

[7]罗开玉:《秦汉相府、司徒府职官研究》,《秦汉史论丛》,巴蜀书社1986年版。

[8]罗开玉:《蜀汉职官制度研究》,《四川文物》2004年第5期第6~18页。

[9]《水经·江水注》注引《益州记》。

[10]参见沈刚《孙吴蜀汉封侯问题探讨》,《北朝史研究》,商务印书馆2004年版。

[11]《后汉书》卷16《邓禹传》。

[12]《三国志》卷35《蜀书·诸葛亮传》裴注。

[13]《三国志》卷38《蜀书·简雍传》。

[14]《三国志》卷42《蜀书·周群传》。

[15]《三国志》卷33《蜀书·后主传》。

[16]《三国志》卷38《蜀书·伊籍传》。

[17]《诸葛亮集》卷2引《太平御览》卷337、763、352,《北堂书钞》卷123等。

[18]沈仲常:《蜀汉铜弩机》,《文物》1976年第4期第76页。

[19]《三国志》卷35《蜀书·诸葛亮传》注引《魏氏春秋》。

[20]《诸葛亮集》卷3《教令》。

[21]《三国志》卷40《蜀书·廖立传》。

[22]罗开玉:《三国蜀汉土著豪族初论》,《成都大学学报》2005年第6期第1~9页。

[23]《三国志》卷42《蜀书·杜微传》。

[24]《华阳国志》卷10《先贤士女总赞(中)》。

[25]《三国志》卷42《蜀书·周群传》。

[26]《华阳国志》卷10《先贤士女总赞》。

[27]《三国志》卷43《蜀书·杜琼传》。

[28]罗开玉:《秦在巴蜀地区的民族政策试析》,《民族研究》1982年第4期。

[29]这是清人赵藩在成都武侯祠所题楹联的下联。此句一般理解为诸葛亮可据时势掌握法律宽严。笔者认为,此句中的“宽”,指刘璋对土著豪族的政策,“严”指诸葛亮对土著豪族的政策,“皆误”指他们先后因此失败,有关研究详见罗开玉《成都武侯祠“攻心”联再研究》,《四川文物》2001年第5期。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

过去不少学者注意强调刘焉依靠外来势力,坚决打击、抑制了土著豪族。实际上,土著豪族同样是刘焉政权的主要支柱之一,是其基础的重要构成部分。上表中,益州土著人士占十分之八,大姓豪族又占其中的三分之二。这也是对土著势力杀一儆百的必要性所在。从全局看,这正是刘焉巩固政权,协调力量对比的措施。刘焉又令二张断绝斜谷,捉杀过往使者,中断了朝廷与益州的联系。刘焉亲自率兵守城抵抗,并请来大量青羌少数民族兵助战。......

2023-09-30

但他随便谈到武圣关云长也打倒了,这是他对待被神圣化了的关云长的一贯态度的自然流露。其实,关云长作为“武圣”的历史,要比孔夫子作为“文圣”的历史短得多。在革命家毛泽东的视野里,文圣也罢,武圣也罢,他们都在反封建的被扫荡之列,而且,他们已经被打倒了。......

2023-11-27

为此,我们再回到他对罗素的摹状词理论的批评上来。说明摩尔的文章没有什么值得讨论的问题,或者罗素对摩尔的批评不感兴趣,否则对于长达48页充满批评和论战性的论文罗素怎么竟然会没有什么要说的呢?与其说明罗素对摩尔的态度,不如说明罗素对摩尔这种语言分析的态度。而且,如果我的这种理解是对的,那么我认为罗素是完全有理由这样做的。罗素的情况也是如此。......

2024-01-22

从1899年到1902年,在《自由书·破坏主义》、《十种德性相反相成义·破坏与成立》、《新民说·论进步》等论著中,梁启超对“破坏主义”的热衷无以复加。从他的“激进”破坏主义中,我们不难想像梁启超对“革命”可能采取的态度。......

2024-06-16

观赏型体育消费直接影响体育竞赛表演业的发展,是一个国家体育发展水平的重要标志。纵观体育消费市场我们可以发现,从事观赏型体育消费的人数非常有限,且大多是真正的体育迷才会在体育赛事方面花费金钱。这些都是体育消费态度的变化。......

2023-10-17

随着美国页岩气大开发以及部分欧洲国家开始发展页岩气,俄罗斯政府开始担心自己对欧洲页岩气出口价格的下降幅度会远远超过预期,由此俄罗斯对页岩气发展的态度发生转变。......

2023-06-25

叁 武则天对佛教是什么态度陈寅恪说:“武则天在中国历史上诚为最奇特之人物”。但从中可看出来,武则天本人对禁屠令并不是特别看重。武则天对翻译《华严经》的重视,也让佛典翻译人员空前增多起来。既然说武则天内心并不笃信佛教,那么她为什么要如此大张旗鼓地支持佛事呢?这应该是武则天广兴佛法的一个动机。......

2024-01-23

解决这一供需矛盾的常用手段就是对城市衰败地区或城中村等地区进行更新改造或重建。在调查中,当城市居民被问及是否支持城市政府将其所在社区改造成新的居住小区以支持创意产业的发展时,其表现出了非常谨慎而矛盾的态度。根据这些安置办法和实施细则,南京市在推进城市发展和空间更新过程中大大降低了利益矛盾冲突,获得明显成效。经过上述多方努力,当前南京市在拆迁和征地补偿过程中大大降低了严重矛盾的产生。......

2023-08-10

相关推荐