袁术这时是南阳太守,与长沙太守孙坚联手,企图发起攻击夺取刘表的荆州。袁术让孙坚攻打刘表,孙坚在交战时被流矢射中身亡。孙坚军溃败,袁术也因此无法战胜刘表。李傕、郭汜等董卓旧部占据了长安,也想联合刘表以之为外援,于是任命刘表为镇南将军、荆州牧,封成武侯,授予符节。曹操与袁绍在官渡相持不下时,袁绍派人向刘表求援,希望刘表从背后袭击曹操。刘备被曹操打败后前来投奔刘表。......

2023-08-19

孙权夺得荆州后,曾打算进军巴蜀,并采取了五项步骤:(1)释放魏臣魏将,上书向曹操称臣;(2)从魏购买大量战马,以备攻蜀之用;(3)命陆逊为征西将军,驻夷陵(今宜昌),负责筹备进攻巴蜀的若干事宜;(4)命周泰为汉中太守,负责筹备进攻汉中的若干事宜;(5)命刘璋为益州牧,驻秭归,以招降刘璋故旧和收买民心。但建安二十五年(220)七月,魏王曹丕率大军南下至谯罗,欲攻吴,孙权才暂时搁下了攻蜀的筹备工作。

章武元年(即建安二十六年,公元221年)四月,刘备称帝,七月即出兵伐吴。刘备出兵,并不只是为给关羽报仇,夺回荆州战略基地,希望能取得更多土地,也是促使刘备东伐的重要原因。对于此事,诸葛亮处于矛盾的心理之中,几乎没有明确表态。他早在《隆中对》中就已策划,若“天下有变,则命一上将,将荆州之军,以向宛洛,将军身率益州之众,出于秦川”。现在荆州战略基地已失,若想匡复汉室,“以向宛洛”,则必须首先夺回荆州;另一方面,出兵荆州又违背了“外结好孙权”的战略。二者相比,特别是从眼前角度看,夺回荆州,则更为现实、重要,甚至也是将来“外结好孙权”的一个条件。他基本上默认了刘备的行动。

当时赵云明确反对东伐,曾劝谏道:国贼是曹操,不是孙权,应先灭魏,则吴国自服。曹操虽死,其子曹丕篡位,应利用大家对此的激愤,早日打下关中,占据黄河、渭水的上游,然后东伐;关东义士必裹粮策马以迎王师。不应放下魏国,先打吴国。我们与吴国的战火一旦燃起后,就难以熄灭。刘备不听,因赵云提了这个建议,便不让他参战,留他担任江州都督,负责二线[23]。蜀中群臣进谏者还多,如著名学者广汉人秦宓从“天时”角度分析,认为东伐不利,竟被下狱。

章武元年(221)五月,刘备令张飞率1万人,于七月到江州会师。五六月间,蜀中已紧急动员,开始战前筹备工作。在准备出发期间,张飞部将张达、范彊于六月杀害张飞,取其首级,顺江而下,投东吴而去。这更加强了刘备东伐的决心,加快了备战速度。

东吴也做了充分准备。一面派使者赴蜀,试图重归于好;与此同时,拜镇西将军右护军陆逊为大都督,指挥军事,调兵遣将,全面部署。

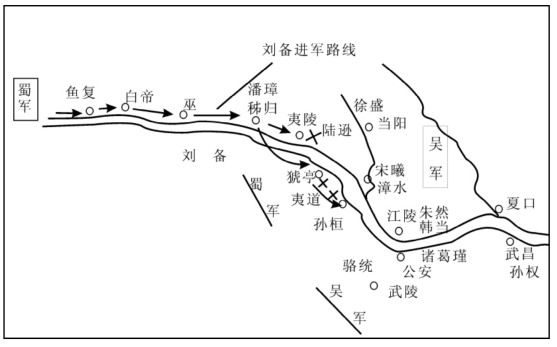

图5-12 夷陵之战简图

章武元年(221)七月,刘备拒绝了东吴的一再请和,亲率大军4万人,沿江而下。第一战,收复了吴军占领的巫县、秭归。刘备昔在荆州时,对武陵郡“五溪蛮”有恩泽,出三峡后,即遣侍中马良率军士、金银丝帛等去佷山(今湖北长阳县西六十里)抚慰“五溪蛮”诸部,封官许愿。“五溪蛮”首领沙摩柯率部族相助。刘备又在秭归东北临江筑一城[24],为临时指挥中心。

八月,孙权为避免两面作战,遣使到魏,送还魏俘于禁等,又卑词奉章,恭贺曹丕称帝,主动称臣,接受曹丕封的吴王封号等。其目的是希望魏国中立。当时,侍中刘晔曾建议魏文帝曹丕出兵攻吴,待取吴后再攻蜀,未被采纳。孙权因此能集中兵力,全力抗蜀。

次年(222)二月,蜀军推进到夷陵(今宜昌市东),前遇孙吴大军。吴军坚守不战。蜀军只好从建平(巫峡东南)到猇亭(今湖北长阳县南)一线五六百里,沿江南岸,依山宿营。史称“树栅连营七百余里”。吴、蜀两军相持不下。

这里大江东下,宜进难退,两岸高山峻岭,军队难以伸缩,不宜大军宿营。当魏文帝曹丕听到刘备“树栅连营七百里”的消息后,便说:“备不晓兵,岂有七百里营可以拒敌乎?”[25]东吴大都督陆逊也因此给孙权上书说:“臣初嫌之,水陆俱进,今反舍船就步,处处结营,察其布置,必无他变。伏愿至尊高枕,不以为念也。”[26]可见刘备舍船就岸、依山结营,犯了常识性的错误。刘备大将黄权多少感觉形势不对,曾谏道:“吴人悍战,而水军顺流,进易退难。臣请为先驱以尝寇,陛下宜为后镇。”刘备一点也听不进去,竟调他去江北监督曹军,即不要他参与这次战略进攻。

刘备派大将军吴班向吴军挑战。吴军统帅陆逊,镇住军内将士的不满情绪,利用山险,坚守不战,静观时变,等待蜀军兵疲意沮之机。

到这年五六月,双方于高山大川之间对峙已4月有余。蜀军已出征11个月,斗志有所松懈。这时,满山树木茂盛,盛夏干燥,宜于火攻;加之夏季东风灌峡而进,速快势猛,更有利于由东向西进攻。入夏之后,蜀军仍未及时撤离山林,为吴军火攻准备了条件。

六月,陆逊试攻了一次后,即命全军将士5万多人各执一个火把,全线出击。蜀军40余营,俱遭火攻而破,大将张南、冯习及“五溪蛮”首领沙摩柯皆被斩首。大将杜路、刘宁被迫投降。

刘备逃上马鞍山,绕山集军,准备再作一拼。陆逊率吴军四面围攻。蜀军土崩,死者数万。刘备乘夜突围,从陆路逃回鱼复。黄权带领的江北军,回归路被孙吴阻断,在前后遭夹的情况下,便投奔了曹军。蜀军舟船器械,水陆军资,一时略尽。尸骸漂流,塞江而下。损失之大,失败之惨,在我国古代军事史中亦较少见[27]。这时,赵云及时把增援部队带上前线,吴军被迫退兵。

这一仗,在三国历史上具有划时代意义。如果说赤壁之战初步孕育了魏、蜀、吴的鼎立,那么这一仗完成了三国鼎立局面的分娩。它使诸葛亮以荆州为基地、北向攻宛洛的战略设想失败,也使刘备收复荆州,进而灭吴、灭魏的美梦破灭。以此为标志,三国鼎立正式形成。

章武二年(222)六月,刘备败回鱼复,患痢疾,住白帝城。他觉得“鱼复(腹)”二字作为地名不大吉利,便下令改“鱼复”名为“永安”。孙权听说刘备住在白帝城而不还成都,担心刘备再次出兵复仇,派遣使者来请和。刘备见自己实力已损,元气大伤,只好同意,遣使还报孙吴。

刘备失败后,不从战略、战术上总结失败原因,推卸责任道:“吾乃为逊所折辱,岂非天邪!”归命于天,是推卸责任的最简单办法。事实上,在东吴夺取荆州并积极筹备伐蜀的情况下,蜀汉东伐也是可行的,问题是在外交、军事上犯了错误。在外交上,蜀汉甚为呆板。当时,东吴既可联蜀攻魏,又可和魏攻蜀,甚至不惜向魏称臣进贡。蜀则始终视魏为死敌,又向吴进攻,两面受敌,孤掌难鸣。刘备的骄傲自大,实为导致惨败的重要原因。赵云认为不应东伐,被留督江州;秦宓认为东伐不利,被下狱;黄权劝刘备小心,被调离主战场……可见当时刘备已被得荆州、取西蜀、夺汉中的胜利冲昏了头脑,一点也不能接受甚至不能允许不同意见。刘备自己不是优秀的军事家,又不带上优秀的谋臣,便轻易投入大战,甚为草率。这些都是失利的主观因素。另外,战后诸葛亮曾感叹:“法孝直若在,则能制主上,令不东行;就复东行,必不倾危矣。”[28]这或许有些推卸责任,但也表明当时诸葛亮和刘备之间,并不能完全推心置腹;也说明事前诸葛亮对这场大战的战略布局、胜负结局、影响意义等并不清晰。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

袁术这时是南阳太守,与长沙太守孙坚联手,企图发起攻击夺取刘表的荆州。袁术让孙坚攻打刘表,孙坚在交战时被流矢射中身亡。孙坚军溃败,袁术也因此无法战胜刘表。李傕、郭汜等董卓旧部占据了长安,也想联合刘表以之为外援,于是任命刘表为镇南将军、荆州牧,封成武侯,授予符节。曹操与袁绍在官渡相持不下时,袁绍派人向刘表求援,希望刘表从背后袭击曹操。刘备被曹操打败后前来投奔刘表。......

2023-08-19

我用人不当,乃是此次兵败的主要原因。今借此警戒后人:用人需以职定人而不能因人适职。为大业着想,马谡非斩不可。自此之后,我承担了这次失败的责任,随后做出深刻的反思:以职定人而不能因人适职街亭失守,我军败归,最大的责任乃在于我诸葛孔明。职位应是客观的,职位应根据任务而定,而不应因人而定。因此,为了确保选用适当的人选,领导者与直接的同事及部属应保持适当的距离。......

2023-08-03

不同类型的平台竞争都可能影响平台。同一平台的主体之间存在内部竞争,两个或两个以上的平台之间存在外部竞争。应该注意,属于同一个平台并不排除内部竞争的出现。平台竞争的最大特点是多面性。平台竞争的另一个方面是市场某一方的成员同时倚靠一个平台的程度。当表面上各自独立的客户组通过相互之间的需求被连接起来,而作为媒介的平台使这个间接网络外部性内在化时,平台之间就会发生竞争。......

2023-12-01

巴族巴蛇部在洞庭湖一带,充分利用了当地得天独厚的优越自然资源条件,充分发挥了巴人部族自身的优势和特长,使本部族在与周边其他部族的竞争中迅速崛起。巴人与后羿的洞庭之战激烈而又残酷。后羿斩巴蛇于洞庭,喻示着巴蛇部在当地的图腾被拔除了,也意味着巴族巴蛇部,在抗击以羿为首的华夏集团南征的斗争中彻底失败了,这支部落从此便从洞庭湖畔消失了。......

2023-11-07

第一节苏区基石为了实现“离开井冈巩固井冈”的战略意图,1929年1月14日,毛泽东、朱德率领红四军主力3600余人顶寒风、踏积雪向赣南艰难挺进。但在大余遭强敌袭击受挫,第二十八团党代表何挺颖受伤牺牲。12月12日,他们调集力量向东固进攻,企图一举消灭东固革命武装。在东固,红四军得到了长达一个星期的休整,伤病员也得以妥善安置,东固由此成为红四军继续前进的基础。......

2024-04-07

导致《里斯本战略》执行失败的原因有很多。经过对多方观点的梳理,《里斯本战略》执行失败的主要原因可归结为以下三方面的因素:①不科学的目标设置。虽然2005年《里斯本战略》重启后将优先性聚焦在少数几个目标上,并且采取了一些补救性的执行措施,但为时已晚。在此背景下,《里斯本战略》要想实现当初制定的战略目标,无疑难上加难。......

2023-08-05

汉军乘胜复下广都,又遣轻骑骚扰成都,烧毁成都城少城南门外郫江上的市桥。成都城内,百姓惊慌,将帅恐惧,时有逾城出降者。刘秀得知此部署后,十分着急,命其火速撤回广都。然后吴汉率军退回广都,留刘尚坚守江南,监视成都。吴汉再次驻营成都城下。十一月,臧宫驻军成都北门,对成都城形成南北夹攻之势。而汉中、巴蜀一体,从公孙述开始遂成惯例。......

2023-09-30

但是在我们逐渐长大的过程中,经常会很遗憾地发现,因为某些原因,比如懒惰拖延、担心失败、害怕别人的嘲笑等等,梦想最终沦为设想,慢慢褪色直至变成空想。此外,对于梦想,如果我们总是在设想,设想未来有多美好,设想成功了将怎样怎样,而没有实际行动的话,梦想就只能止步于设想,永远也不可能实现。那么,我们如何避免梦想毁于“设想”?思考题回想自己曾有哪些梦想,哪些梦想现在还是设想?......

2023-07-26

相关推荐