为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

刘秀扫平陇地后,即开始做伐蜀的准备。当时来歙曾上书刘秀:公孙述以陇西、天水为藩蔽,故得延命假息;今二郡平荡,则公孙述智计穷矣;宜益选兵马,储积资粮,今西州新破,兵已疲馑,若招以财谷,则其众可集。刘秀很快批准。来歙在陇地征兵买马,大转粮运,做好了伐蜀准备。在东线,自建武九年(33)蜀军东拓得手后,汉军便在南郡一带大造战船,训练水兵,同时调大将岑彭迅速从陇地至南郡前线,为最高军事长官,做好了反攻的准备。

从全国形势看,在刘秀攻打隗嚣的过程中,占据今甘肃北部地区的窦融,已归附汉政府,并多次出军助汉;其实力较小,所控地区经济、文化较落后,刘秀并不把他放在眼中。北方卢芳,眼见形势不利,便勾结匈奴以自保。汉军进,他则北退大漠,汉军退,他则进兵骚扰,短期内尚无制策。巴蜀虽远在西南,但北连关中,南控滇黔,任其长期割据,必会影响此二地区;又该地自秦以来,发展迅速,已成为全国经济、文化最发达的地区之一,收复该地,有利可图;再从我国传统文化中的大一统观念和重名轻利的观念看,东汉王朝若不收复巴蜀,则国土不全,对中兴皇帝刘秀,声誉有损;巴蜀的割据地区虽小,但一遇朝廷内乱,便可能影响全国,不利长治久安。刘秀平蜀,势之必然。再者,陇地平后,西蜀的北庭大门已被控制,而益州郡(今云南)、牂柯郡(今贵州)早已遣使降汉;南方广大地区,亦已降服,此时以大军攻蜀,在路线上可数路而发,稳操胜券。

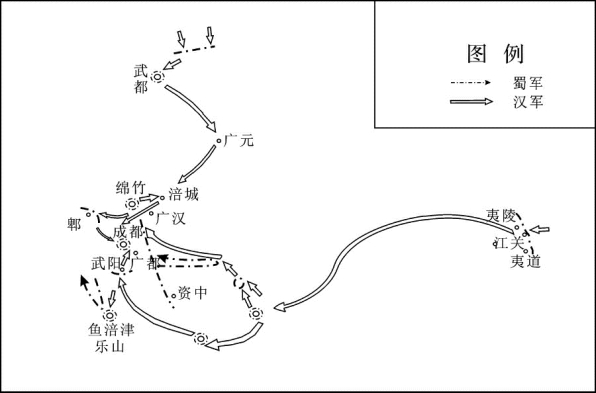

图3-3 东汉征蜀进军简示图

建武十年(34)冬,刘秀在洛阳布置方略,以水陆两军攻蜀:岑彭、吴汉率军从南郡出击,由长江水道攻蜀;中郎将来歙率大军从陇道攻蜀;水路先攻,待蜀军主力抽到东边后,北路再攻;两军互相配合,取钳击之势。至于兵员、粮草问题,鉴于交通运输的高度困难,汉军则准备沿途就地解决,变敌有为己有。值得注意的是,刘秀克蜀的战略中,始终未征调早已归顺的益州郡、牂柯郡兵力从南攻蜀,反映出他的自信,也说明他对这些地区尚不十分放心。

公孙述的战略部署是:他坐镇成都,居中指挥。第一道防线:命熟悉陇地的王元、环安分别驻守河池(今甘肃徽县)、下辨(今成县北),保卫北大门;由熟悉南郡的田戎、任满、程汛等,凭险坚守荆门(今湖北宜昌东)一线,保卫东大门。若第一道防线失守,即退至广汉(今射洪)、资中(今资阳)一线构筑,保卫成都的第二道防线,在江州(今重庆)一带构筑控制长江水道的第二防线。同时在成都及附近广积粮草,准备长期坚守城池,以待天下之变,为第三道防线。总之,在大军压境的情况下,既不打算投降也不打算朝川西高原民族地区撤退。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

僰道为联系巴蜀与滇、黔的要道之一。僰道(经安边)—渡金沙江—沿横江河谷—(庆符)—取五尺道、石门—南广。所谓“五尺”,只是一种粗略的说法,形容路窄,可人行、牲口行走罢了,多数路段不能通车。为了专力对付匈奴,武帝又撤回僰道以南的“吏”,不久又“平南夷为牂柯郡”,此道复通。......

2023-09-30

图9-51937年文井江简图《华阳国志·蜀志》说李冰:“乃自湔堰上分穿羊摩江,灌江西。于玉女房下白沙邮,作三石人立三水中,与江神要,水竭不至足,盛不没肩。”《水经·江水注》说李冰:“又穿羊摩江,灌江西。”羊摩江“自湔堰上分穿”,表明了羊摩江分水口的位置,也反映出当时的技术水平。李冰等以“羊摩”给此人工渠命名,是为了纪念鼓励氐人的功勋。李冰“通笮道文井江”与“乃自湔堰上分穿羊摩江”实际上是同一水利工程。......

2023-09-30

司马迁说成都“二江”“溉田畴之渠以亿万计”。他所见的“二江”灌溉网,包括李冰以后至武帝前的成就。此后通过百余年的建设,特别是“文景之治”,都江堰灌区人口大幅度增加,农作普遍向精耕细作发展,溉田畴之渠逐步密如蛛网,以致使司马迁感到数不胜数了。升仙水是沙河的前身。秦、西汉早期,还在成都北郊约10里处开凿、修筑了一座堰,名始昌堰。升仙水为该堰的人工渠。同治《成都县志·山川》说:“升仙山在县北十里。”......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀丧葬习俗五彩缤纷。许多新的丧葬制度、墓葬类型又迅速兴起。这一时期发现的较重要的有成都东北郊大湾村、大安村的部分墓葬,成都北郊洪家包的第二类墓及木椁墓,凤凰山木椁墓,巴县冬笋坝部分长方坑墓和方坑墓,绵阳双包山汉墓等。崖穴葬指利用自然山洞、崖壁、崖穴而葬,主要集中在峡江地区,其他地区也有。东汉巴蜀地区还流行同性朋友合葬一墓,共立一碑。......

2023-09-30

作为“天府之国”核心圈的前身,都江堰灌区为秦、汉大一统政权的建立作出了巨大贡献。刘邦为汉中王时,其统治区域内最为富饶的便是成都平原。为出击“三秦”,刘邦派人到巴蜀内地招兵买马,筹集粮食,其间成都平原贡献最大。迄至西汉中、晚期,全国已形成十大经济区。邸阁之称始见于三国,为朝廷直属的大型粮仓。这表明蜀汉政府是以都江堰灌区为中心筹粮基地。......

2023-09-30

公孙述取得汉中后,即把三辅作为下一个目标。三辅地区乃西汉京畿所在,西周、秦、西汉都以此为基地,夺取并统治了全国,具有重要的战略地位。能否夺取三辅,攻占全关中,决定着公孙述日后能否夺取天下。与此同时,刘秀也极为关注这一地区。冯异的任务,是要抢在公孙述之前占领关中。此后,公孙述又多次派兵与吕鲔合兵,出击三辅,但都遭到冯异与隗嚣联军的阻击,始终未能如愿。从此蜀军不再北出,北取三辅战略宣告失败。......

2023-09-30

东汉中晚期,巴蜀豪族空前发展,成为一股重要的政治、经济力量。大姓豪族的发展,通常需几代人的积累。下面试讨论二、三类豪族的基本特征。豪族地主凭借经济力量,兼任族长;也有的族长靠宗族的力量,发展为豪族地主。同宗青壮年,为豪族的核心部曲。......

2023-09-30

相关推荐