自1982年牡丹定为洛阳市市花以来,当地论者蜂起,对于洛阳牡丹的来历,皆不避荒诞不经和自相矛盾之嫌,在同一篇文章或同一本书中,既主隋炀帝洛阳西苑牡丹说,又主武则天贬长安牡丹于洛阳说。这是由于牡丹对南方的水土气候不能很快适应所致。......

2024-07-04

麦理浩(Murray MacLehose)治期(1971—1982)及其所代表的第二次世界大战后城市空间治理是理解内地改革开放早期的城市建设模式转型的关键。回溯历史,香港的社区规划制度对内地的主要贡献有二:空间圈层化与城市设计法定化。

首先,圈层化确保了合理的邻里尺度,香港在容纳高密集度都市生活的同时保有一个多单元城市的功能与结构。除了中环、尖沙咀等城市中心区,香港是由一系列围绕轨道交通站的社区单元所构成的。由于采用了多层级的城市设计导则编制方式,相比于中国内地城市,香港的城市社区内部往往形成了较好的功能平衡与结构自主,并且通过完善精细的人行与交通网络进行内外连接。这种结构来源于第二次世界大战后盛行于欧洲的福利主义城市体系,尤其是英国与北欧的第二代新市镇模式。

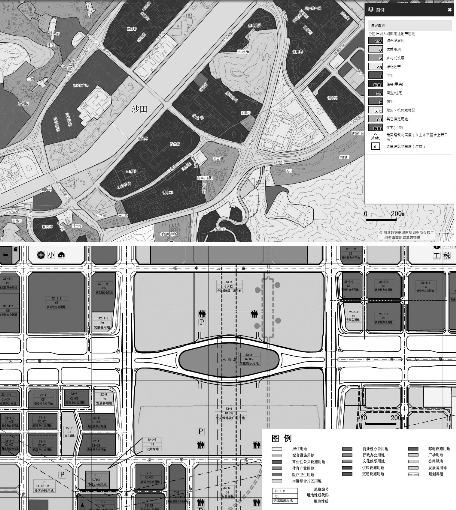

其次,论及城市设计法定化,则无法回避“法定图则”。从1980年代开始,国内土地出让市场的破冰带来了规划制度的变革,由于可以学习的范本并不多,以深圳为代表的珠三角城市开始大量引入香港式的社区模式与多层次城市设计导则编制方式[2]。深圳从1980年代后期就开始试验法定图则制度,1998年正式推行。香港的法定图则的主要组成部分是“分区计划大纲”,其层面接近控制性详细规划,深圳在相当于香港规划体系的详细规划层面设立法定文件内容,比传统的详规更严密细致。必须指出的是,香港的多层次城市设计体系不仅是英美法系衍生出来的契约型规划的表现,也是20世纪中期英国福利主义规划思想的产物,它的作用主要在于确立完备的社区形态,营造在空间和功能上都自成一体的卫星城式社区。因此,在强调城市设计的法规特征的同时,必须回溯香港规划制度中的“(准)福利主义”空间原则与其适用的时空条件,而这些原则往往并不直接反映在条例与图纸文件中(图9-1)。

图9-1 香港沙田(上)与深圳中心区(下)的法定图则

第二次世界大战刚刚结束后的香港依然是一个主要由唐楼构成的城市[3],城市发展主要集中在维多利亚湾两侧的狭长海岸地带。1960年代,香港有两种城市形态目标可供选择:集约型与扩张型。早在1971年,建筑师白自觉(Jon A.Prescott)就在《香港:高密度发展的形式与意义》(Hong Kong:the Form and Significance of a High-Density Urban Development)一文中指出,欧洲式的低密度“花园城市”与“卫星城市”的结构并不适合香港。他非常看好尚在规划阶段的轨道交通站点与高密度城区的整合发展,并指出这可能是解决高密度城市与高生活标准的一条路径。时至今日,可以说香港在高密度的同时实现了花园城市的空间标准。

目前,解释晚期殖民地时期香港的城市形成机制的观点基本分为3类[4]。第一类观点为“危机-反应论”,即认为香港的规划政策是对香港的地理、政治与经济条件的合理反应。比如缺乏可建设用地,安置大量内地难民,协调冷战时期的地缘政治冲突等等,这种观点较为普遍。第二类观点可归纳为“契约论”,将香港的空间规划归因于精密而严格的城市立法技术(如香港大学黎伟聪教授的研究),崇尚在普通法系基础上对规划立法,反对第三方(即业主与政府之外的规划专业者)对规划行为的干涉。第三类观点可称为“理性权力论”,其中,以伍美琴、邓永成为代表的学者认为香港的空间管理以“理性化”了的权力的面目出现,将权力的意志包裹在中性的知识中,强调空间中各要素体系的整体运动过程与治理管控之间的不对等关系,以此批驳强势的、机械的官方(或资本方)城市规划思路。在这3类观点中,第一类只解释了一种空间发展的可能性,但是并未解释为何香港能够将这种可能性转化为空间策略。第二类观点将研究带入深入毫微的技术与制度描述,比如黎伟聪教授将香港的规划制度总结为“契约性规划”(planning by contract,即政府与土地主之间的契约),以与“法令性规划”(planning by edict)相区别,对第三方的空间干预表示排斥,却忽视了香港的地理特征和社会条件在保证规划实施中的积极作用,将这些客观条件视为一成不变的恒量,这类观点本质上还是在为正统的古典自由主义辩护。第三类在管控方法与空间权力结构的不对等中揭示了香港的技术官僚政权的决定性作用,并借此提出在规划公共参与中“建立共识”的关键作用,但依然未能从历史实证中引导出取得“共识”(价值模型)的清晰路径。后两派学者亦无法在全球城市史视野中解释香港空间发展史内嵌的位置。契约规划论对内地规划的影响甚巨,但是业界往往忽视了规划立法化与民主化背后的地理历史背景与时代精神。基于以上回顾,本书希望以香港的规划编制历史为对象,探索香港城市社区规划中的福利主义思想的流变,以此作为理解和衡量中国内地改革开放后城市发展得失的重要注脚。

有关邻里范式 技术与文化视野中的城市建筑学的文章

自1982年牡丹定为洛阳市市花以来,当地论者蜂起,对于洛阳牡丹的来历,皆不避荒诞不经和自相矛盾之嫌,在同一篇文章或同一本书中,既主隋炀帝洛阳西苑牡丹说,又主武则天贬长安牡丹于洛阳说。这是由于牡丹对南方的水土气候不能很快适应所致。......

2024-07-04

布图规划与布局流程主要使用菜单栏Floorplan、Power、Place三个菜单指令下的操作内容。其中,第一个操作主要功能为制定Floorplan的形状和大小。但由于本次设计中只有一个Hard macro,并不用对于几个macro距离进行约束,所以无须对于Relative Floorplan进行设置。以上数值在实际设计中均可酌情调整。与Power ring的添加类似,Nets选择VDD VSS,由于Stripe图8.20 Add Rings窗口图8.21 Add Stripe窗口横向添加相对会占用更多布线资源,所以选择纵向添加,并使用M4生成电源条线。其余选项均使用默认值即可。......

2023-06-26

活动期间,为了便于工作,一直在陆巷的一个叫十六图的饭店用餐。饭店老板谦谦一笑道:“没什么特别的,因为我家就是十六图的。”其中的“图”是一个乡以下的基层的行政单位,相当于村,但比村要小。十六图饭店“图”的出现要比“都”晚,历史上是先有“都”后有“图”的。“图”以下还有“甲”,一“图”分为十“甲”。所以,文中开首所提到的“十六图”就是“都”管辖下的编号为第16的“图”。......

2023-11-18

为了综合阐述生涯发展阶段与角色彼此间的相互影响,舒伯提出“生涯彩虹图理论”,引入生命广度、生命空间的概念,展示了不同发展阶段各种角色的相互作用,不同生涯发展阶段角色的继承与更替,如图1-2所示。生涯彩虹图第3层是休闲者角色,这一角色从5岁之后一直是平稳发展的,直到55岁之后显著增加。生涯彩虹图第5层是工作者角色,这一角色大概从25岁开始,30岁之后得到加强,表明该阶段工作达到了顶峰。......

2023-08-25

对此,《道德经》第二十二章讲:“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得。”是说委曲会转变成完整,弯曲会转变成笔直,低洼会转变成盈满,陈旧会转变成新颖,少取会转变成多得。善于把握事物的各种转化关系,正是自然无为的一个重要表现,即不固执、拘泥于落后的现状,反而发现走向完善的线索和条件。......

2023-08-14

《淮南子》强调:“君臣异道则治,同道则乱。各得其宜,处其当,则上下有以相使也”[61],但在其看来,秦始皇的治国实践恰与此相反。这种反思同样具有多重的政治内涵,既涉及具体的“治术”“君道”,也关系根本的“治道”,在很大程度上,充分反映出《淮南子》对秦始皇的特殊重视,以及对其治国之失深为借鉴的强烈意识。......

2023-11-16

由《素问》《灵枢》构成的《黄帝内经》,是中医学基础理论的总结。因分类以后,整个《内经》的理论体系,便显得清楚了。惟各个医家对《内经》的分类,也有三种不同的方法。杨上善是对《内经》进行分类研究的第一人,惟书有残缺,据现存篇目,他分做19大类,130余条细目。说明张介宾的研究《内经》,是理论联系实际的,故能将《内经》的理论运用于临床,并收到很高的疗效。......

2023-12-03

相关推荐