学科之间的深度交叉合作是应对“大工科”与“大类招生”等高等学校最新培养理念的必然路径。通识教育与中国古代的“六艺”与西方中世纪传统的博雅教育的“七艺”是一脉相承的。文艺复兴之后,人文学科成为博雅教育的主导。20世纪初,美国的综合性大学模式崛起,科学类学科被由人文学科统治的博雅教育吸纳,今天欧美的博雅教育主要以科学与人文类学科结合为主导,但是旨在训练应用能力的工程学科很少能进入这一基础教育体系。......

2023-09-30

最先将基础设施纳入空间前景的是景观城市主义的理论与实践[2]。1999年,埃里克斯·华尔(Alex Wall)在《景观复兴》(In Recovering Landscape)一书所收录的文章中提出经典的“地形策划”思想(Urban Surface Programming)。地形策划概念不再用诺利地图(Nolli Map)式的图底关系(场地-实体)来看待城市形态。广场、公园、街块这类几何式的物质要素概念被人流与物流网络所代替,这颠覆了当时主导的新城市主义思想以几何秩序来引导城市空间演化的做法。随后,斯坦·艾伦将这种城市地形观阐发为“毯式城市主义”与“有深度的二维”概念(Mat Urbanism and Thick 2-D,图6-2—图6-4)。在《基础设施城市主义》(Infrastructural Urbanism)一文中,斯坦·艾伦进一步提出了“基础设施城市主义”(Infrastructural Urbanism)7点主张,这若干主张之间互有重叠,经过辨析,这些主张可以归纳为5个方面:

(1)基础设施构成场地与人工地表。基础设施无关个体建筑,但是关乎场地本身,它构成了容纳未来的各种空间性事件的城市地表,也构成了日常的公共空间。

(2)基础设施是参与式、预期式的建成环境。它是多利益相关方共同作用的公共领域,是跨利益取向、跨专业、跨工种的物质与管控体系。它是一种即兴的集体意志表达,定义了可变与不可变的界限。

(3)基础设施保证各种(生产)要素的流动性。基础设施对公共资源进行运输与分配,用“锁-门-阀”等空间形式对资源流进行控制,构成运动与交互的系统。

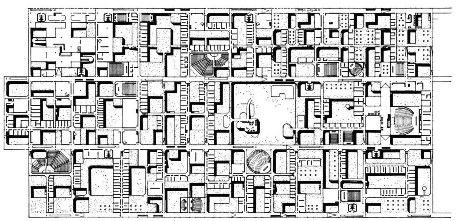

图6-2 坎迪利斯-琼斯-伍兹设计事务所的柏林自由大学——毯式城市

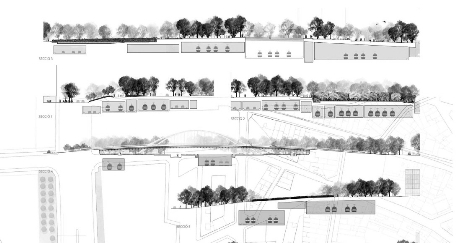

图6-3 华尔所提及的萨格雷拉线性公园

图6-4 萨格雷拉线性公园及其与地下轨交站场的剖面关系

(4)基础设施在激发局部的偶发性的同时保证整体的连续性。高架桥、苜蓿叶形高速公路交叉口、交通枢纽、轮渡站等设施是普遍的基础设施网络上的“偶发事件”,但是整体上,基础设施依然是标准化的、类型化的系统。

(5)基础设施将重复性物质要素串联成网。基础设施是同构型部件的延展整合,是建筑接入城市的插槽,进一步说,基础设施是一种具备工具性的建筑部件。

景观城市主义的基础设施观在演进,斯坦·艾伦认为景观城市主义的关注重心应该从(人工)生态领域转入到(人工)地质构造领域。城市的不同物质要素的分布就如同生态圈层,虽然生物群落本身的变化迅速,但是生态圈层的构造却相对稳定。这一类比用生态与地质构造的层次、折叠与扭转比喻基础设施密集条件下多基面城市的类似空间结构。传统的交通基础设施多为线性结构组成的网络,城市设计者需要分隔不同的交通流以加速流通,并尽量减少交通流之间的冲突(比如高架公路的苜蓿叶式立体交叉)。但是在景观城市主义的基础设施观念中,这些一度分隔的交通流应该通过一幅连续的地表加以统合。这幅地表通过折叠来替代建筑学中常用的垂直分层做法,如是则垂直与水平向度在连续地表中被编织在一起。与此相对应的是,艾伦在台北延平河滨公园与韩国光教湖滨码头公园的设计方案中,分别将防汛墙与伸入湖中的栈桥码头改造为功能丰富的综合功能体。防汛墙与栈桥码头都是一种退隐到城市背景中的服务设施,艾伦采用“增厚”的手段将二维的薄片(墙或桥)转变为有空间厚度的事件性场所,以实践他景观基础设施的“有深度的二维”的理念。

有关邻里范式 技术与文化视野中的城市建筑学的文章

学科之间的深度交叉合作是应对“大工科”与“大类招生”等高等学校最新培养理念的必然路径。通识教育与中国古代的“六艺”与西方中世纪传统的博雅教育的“七艺”是一脉相承的。文艺复兴之后,人文学科成为博雅教育的主导。20世纪初,美国的综合性大学模式崛起,科学类学科被由人文学科统治的博雅教育吸纳,今天欧美的博雅教育主要以科学与人文类学科结合为主导,但是旨在训练应用能力的工程学科很少能进入这一基础教育体系。......

2023-09-30

基础设施与公共政策的天然姻亲关系决定了它是建筑学介入城市公共生活的重要机遇。基础设施也可以为现代性这一建筑学理论史的恒久话题带来新的方法与视角。......

2023-09-30

城市主义思想是建立在对当代区划法的持续反思上的。新城市主义的“形式导则”虽然以批判区划法的刻板单一为前提,但是依然尊重以私人物权为主体的城市环境。新城市主义的“精明增长”规范即是一种改良发展了的区划法。从19世纪末期发端的城市美化运动,到当代的新城市主义者,一代代的城市学者一直在探索抗拒无限蔓延的美式城乡网格的策略,以创造更具场所性与环境质量的城市空间。......

2023-09-30

沈克宁在撰写该稿件时的身份是“海外学人”,其参考的文献相对丰富,包括1982年的《城市建筑学》英文版,罗西的几篇论文,以及阿兰·科尔孔、塔夫里、荣格、弗兰普顿等人的相关文献。沈克宁先生的文章中在解读城市建筑学理论时已经谈到了结构语言学、符号学的一些概念和视角,尽管其解读的重点基本放在相对抽象化的类型学和类似性城市概念而非观察城市与建筑的关系上。......

2023-09-30

“城市”是新理性主义的诸位主将所共同关注的场域,构成了认同一种建筑学类型的基础。列昂·克里尔直接介入早期的新城市主义运动并成为精神导师,而罗西则对中国1980年代的建筑学理论产生重大影响。自1980年代末首次得到引介至今,阿尔多·罗西的《城市建筑学》不断受到国内学界的广泛关注,对其解读角度、解读层次、解读深度也在不断变化。......

2023-09-30

新城市主义作为后现代主义商业符号的一部分进入公众话语。在新城市主义成为一种极其多产的形式生产工具的同时,需要反思它的本土化与适应性问题,即新城市主义思想如何能够适用于中国的城市。适度的空间体量管控和形式管理,对既有僵化规范的突破,街道活动的激发,公私领域的灵活渗透等几乎成为当前城市设计的共识,这些原则都是新城市主义的具体运用。......

2023-09-30

控制性详细规划中的指标的主要来源是西方发展百年的“区划法”[1]。1916年区划法与1961年的区划法修订一起决定了纽约的天际线。形式规范是一种更定制化、精细化的区划手段[2],它主张为场地量身定制形态导引,与保证最低标准的区划法是两种时代语境的产物。图12-1形式规范“迈阿密21”中所规定的街角形式类型表图12-2中国大城市的典型城市断面样例......

2023-09-30

“城市步道”连接了环球影城的停车区与游乐园大门,在空间序列上是后者的前奏。值得注意的是,这些符号并不脱离它们特定的建筑空间角色,转角的处理、穹顶与塔楼的设置、业态的分布等都明显受到西木村等早期商业街区的影响。西木村在紧凑的空间格局中密集地呈现了现实城市内需要一定的空间广度才能呈现的多样性与戏剧性,它是浓缩的城市布景。西木村的塔群是一组相对独立的要素,这是美国第二次世界大战后的符号文化的预演。......

2023-09-30

相关推荐